以往唱片公司挖掘新人時,總是長相先決,因為才華可以慢慢雕琢培養;近年,尋覓新星的邏輯已產生翻轉:社群平台發達、音樂製作門檻降低,可見許多年輕創作者在網路世界默默綻放,「比如ØZI、持修都是自己先耕耘一段時間,才被大公司發現的,現在就是看哪家唱片公司觸角比較快。」台灣索尼華語音樂事業處副總經理許惟援表示,潛水的音樂人多已擁有一定的社群力量,此時再借助唱片公司豐富資源與行銷推廣,效果絕對一加一大於二。

這裡專訪台灣索尼音樂、華風數位、KKBOX theFARM,從內容、行銷到音樂數據觀察單位的不同角度,

剖析新世代唱片宣傳8大新法:

1. 自己的新聞自己做

對應到媒體生態,從老三台到各種新媒體,行銷管道也不只是「改變投放標的」這麼簡單而已。R&B音樂廠牌華風數位ChynaHouse主理人陶逸群說:「以前要上新聞,都一定要發新聞稿給報社,現在你可以自己製造新聞,但不是說弄個假緋聞,而是自己做一件酷的事情。」例如自家歌手Julia吳卓源因為新專輯中有一首歌叫〈萬年〉,於是突發奇想,讓她在西門萬年現場快閃一小時、賣甜不辣,「當天Julia提前一小時在IG發消息,結果現場爆滿,新聞就出來了;或是我們也曾經把一支未公開MV放在PTT上,果然下面就一堆人留言『我老婆』(編按:Julia粉絲會稱她為老婆)、『公司在搞什麼』之類。」善用網路科技的行銷妙法,不僅成本低,擴散力可見一斑。

2. 媒體多元 做宣傳比以前更辛苦

不論是音樂廠牌或是老牌唱片公司,線上通告都是現在重要的行銷戰場,疫情當前更顯關鍵。許惟援以韋禮安新專輯《Sounds of My Life》的宣傳為例,由於發片正值第一波疫情最嚴重之際,原定計畫的新歌演唱會、後續簽唱等傳統宣傳管道通通喊卡,行銷團隊於是急轉彎、往線上發展,和至少20家媒體合作,將線上通告包裝成一場場的「發片巡迴直播演唱會」。之所以有此作法,是因為認知到現今所有媒體,無論主平台是電視台、電台等等,都有經營網路社群的特性,若善用的話,將推波助瀾,讓每個同溫層形成大小漣漪,「如果你扎扎實實走過所有管道,現在『做宣傳』這件事的苦工會比以前更大。」

3. 與Youtuber合作瞄準TA

除了媒體露出,YouTube也是一個吸粉的好所在。「以前歌手去上週末晚間的綜藝節目,片尾播個MV就達到打歌效果;現在去上一個有百萬訂閱的YouTube頻道是一樣的道理,只不過有更精準的TA。」現今分眾化明顯,每個人的同溫層、喜好不一,「比如韋禮安,你可能只知道他去上了貓的頻道『豆漿-SoybeanMilk』,但他當然不只上了這一個,可是喜歡貓的人就會因此知道他發片。」

3. 唱片宣傳不只唱歌而已

歌手與YouTuber之間存在一種借力使力的關係,從兩年前蔡依林上「理科太太」宣傳新專輯、再到近期楊丞琳光臨「見習網美小吳」創下一個月300萬觀看次數就可知道,雙方人氣加乘效果驚人,流量是最直接的反饋。「通常藝人知名度高,YouTuber合作的意願就高,那接下來就要討論藝人的屬性,他在你這個頻道可以怎麼合作?不是去打歌就可以,像喜歡貓的會看韋禮安跟貓的連結與互動;或是他跟阿滴PK英文,如果今天沒有『英文』這個賣點,只是單純去那邊唱歌,未必能達到百萬點擊。」

4. 後台「數據」重要性更甚「銷量」

以前唱片銷量就是一切,現在則越來越側重各種後台數據,「我們每個禮拜開會看的就是數據圖,你可以很清楚知道哪一天、因為什麼事件,有這樣的數字漲幅。」好比徐若瑄的新歌〈別人的〉早在去年3月就發布,「但當《孤味》(編按:該曲為電影片尾曲)破億,數據直接往上跳,這時候就要下更多預算來維持聲量。」有時數據也會捎來意外,例如沒想過會主打的歌,竟在串流平台上成為寵兒,只得趕緊請同事短時間內生出一支新MV,無論字幕版、歌手演出版本都好,以利後續推廣。

由於數位平台流量收益呈現長尾效應,唱片公司歌曲推廣操作事宜自然不能停歇,許惟援說:「現在沒有一首歌是過了宣傳期就沒價值,像周興哲這幾張專輯,熱門歌曲已經創造破億流量,如果要維持數位收入,宣傳就要一直做下去;事實上,已經沒有所謂宣傳期結不結束的問題。」

5. 主流非主流的介面模糊,「有特色」才是王道

「串流平台上每個人追蹤的歌單不同,歌單的呈現不再是album base,而是經過策展的結果,所以『有特色』很重要。」KKBOX旗下音樂文創投資公司theFARM營運長王瑀玟分析音樂產業在串流平台注入後、近10年的轉變,除了單曲化趨勢,類型音樂也遍地開花,獨立音樂廠牌本身就具備鮮明的音樂調性,逐漸在市場佔有一席之地,主流、非主流之間的界線已益發模糊。

6. 用數據打破同溫層

在數據當道的時代,如何追蹤鐵粉成長率?鐵粉輪廓為何?你的鐵粉還喜歡哪些藝人?以往音樂產業只在意唱片銷量與排行榜,現在擁有高黏著度的粉絲才是關鍵。想打破粉絲同溫層,就從數據找線索,KKBOX旗下文創投資公司theFARM的Soundscape在田音樂數位發行平台,正好完整蒐集音樂人最需要的各類數據,王瑀玟解釋,theFARM近似音樂界創投,整合自有的Soundscape發行平台數據、資金、策略顧問於一身,陪伴音樂廠牌主理人、歌手找尋利基,「我們不是老闆而是partner,給音樂人的都是洞察工具,讓他們可以發揮感性腦,再結合我們給的理性數據去做決策。」

7. 數據策略讓Julia兩年站上小巨蛋

透過數據科學掌握歌曲表現力,將能讓歌手快速對接市場。近期優化完畢的Soundscape RADAR音樂數據雷達,可透過AI技術、綜合新歌上架前3天的數據,預測歌曲60天的總播放數,進而推估是否值得投放更多資源;也能透過前後作品發行數據,探討成效差異的可能原因。以theFARM投資的廠牌華風數位為例,陶逸群回憶,在Julia剛出道時,就採取密集發布單曲的策略,「跟科技業一樣,先用最小的預算,把產品丟到市場裡測試。」反覆修正曲風之下,Julia從出道到站上小巨蛋,只花了兩年的時間。

8. 「好內容」是成功行銷的核心

數據可以作為事後檢討,但在自媒體上主動出擊也是必要,像是藝人經營自己的YouTube頻道,拍攝工作日常,本身就是一種行銷,不僅增強人設與粉絲黏著度,哪天也可能遇上廠商主動邀約合作,後座力不容小看。

「一切的前提是,藝人要先有內容,否則我們也無法幫你。」許惟援分析,蔡依林《Ugly Beauty》專輯,從歌曲〈紅衣女孩〉線上解謎遊戲、IG濾鏡等,再到前陣子釋出的〈甜秘密〉MV「漁人酒吧」實體活動,都是因為歌手先產出精緻的MV內容,行銷團隊才得以發展出後續企畫,成就一波波社群轟動。說到底,唱片公司是輔佐角色,核心還是在於歌手本身有無想法,再透過虛實整合,就能觸及每一位線上、線下的你我他。

BIZ NUMBER

【4倍】獨立音樂越趨主流,4年間(2016∼2020)獨立廠牌的總播放量成長4倍。

【49天】現今單曲當道,Music Marketing 的週期越來越短,藝人平均每49天就會推出新作品。

【45%】單張專輯播放量高度集中於單一歌曲,第一主打歌平均佔據整張專輯45%的播放量。

〈數據提供:theFARM 2020 音樂行銷白皮書〉

文|曾智怡

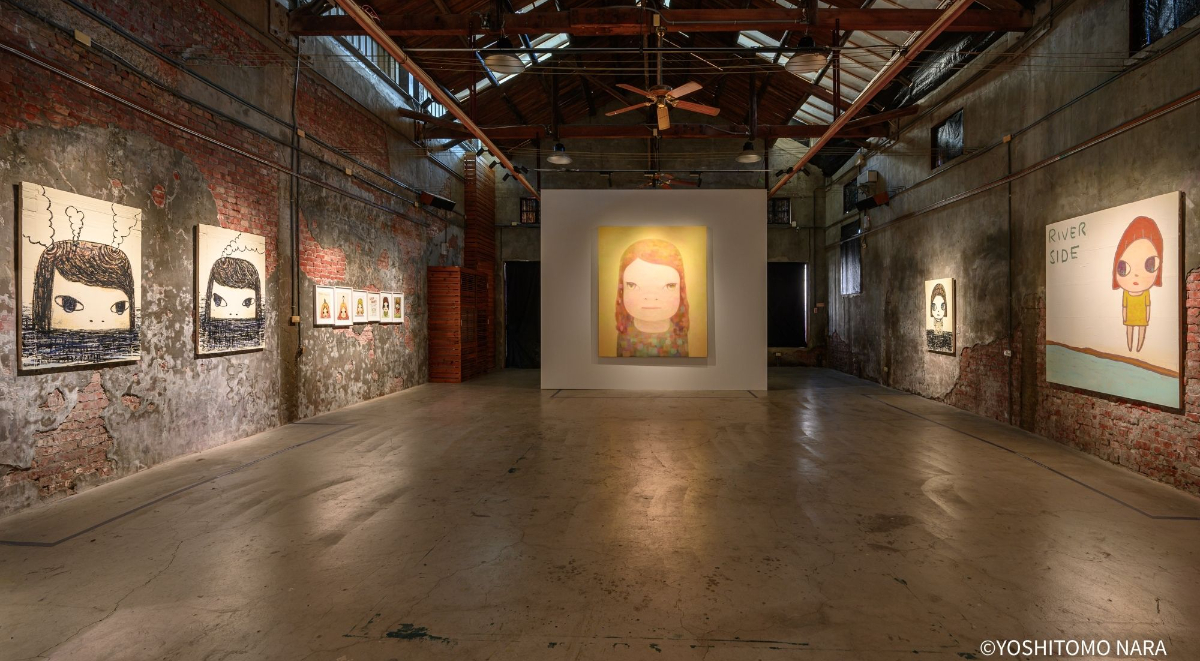

圖片提供|華風數位、台灣索尼音樂、Unsplash

欲知更多設計新知,請見La Vie2021/3月號《走進設計人的家》