當我們談論美術館的未來時,很難不想到虛實交融的可能性。2024年,北美館啟動一項名為「開放網絡計畫 TFAM Net.Open」的實驗,試圖探索一個關鍵問題:當藝術遇上數位技術,美術館的邊界在哪裡?藝術家許家維醞釀3年,《沉沒的聲音》這件跨域之作結合水下考古、拍攝與聲學,並與NAXS STUDIO涅所未來合作MR混合實境技術,邀請觀眾潛入澎湖周邊海域的沉船歷史。9月每週四至週日下午,美術館規劃3場約50分鐘的預約制演出,在多人連線的MR沉浸式空間中,觀眾將體驗到一場跨時空的感官之旅。

戴上Meta Quest 3頭顯,才發現裝置隨這幾年技術進步意外地輕盈。如果你帶過更重的頭顯/眼鏡,甚至前幾年你曾背過外接式、連著電腦的背心,你應該會懂我在說什麼。

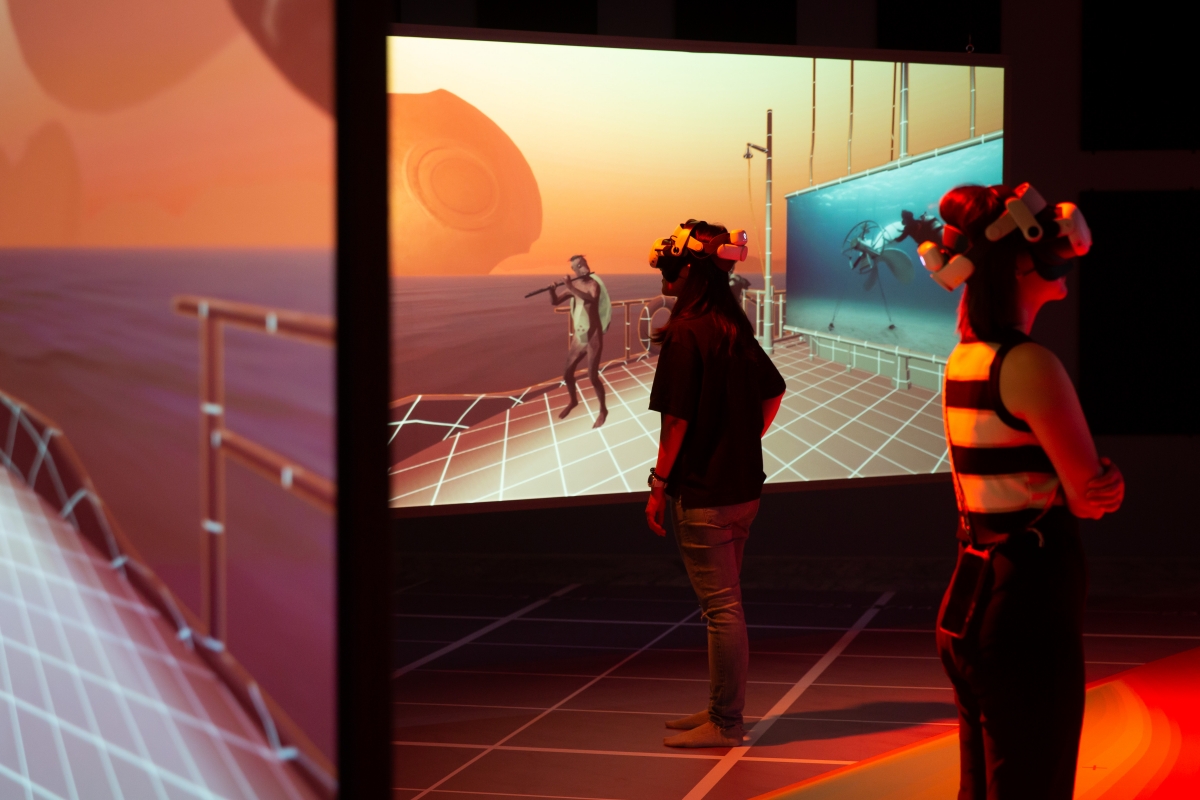

《沉沒的聲音》在臺北市立美術館分為兩種版本:一種是觀眾佩戴頭顯體驗沉浸式場次,另一種則是自由參觀的錄像裝置版本。戴上頭顯,有點像潛水員戴上潛鏡,在進行水下考古前的換裝儀式。聽著音樂、看著影像,慢慢地隨著演出進行,你會發現自己轉變為一個虛擬化身(avatar)——可能是清朝的小水兵、二戰日本海軍軍官、裝備很復古的潛水員或傳說生物海和尚,航行在水下的奇幻歷史世界。

在北美館遇見MR藝術實驗

台灣擴延實境(XR,包含虛擬實境VR、擴增實境AR、混合實境MR)的藝術實踐享譽國際,如陳芯宜《雲在兩千米》二度榮獲威尼斯影展沉浸式單元最高榮譽。然而,除了高雄市電影館「VR FILM LAB」外,台灣缺乏固定的XR播放場域。

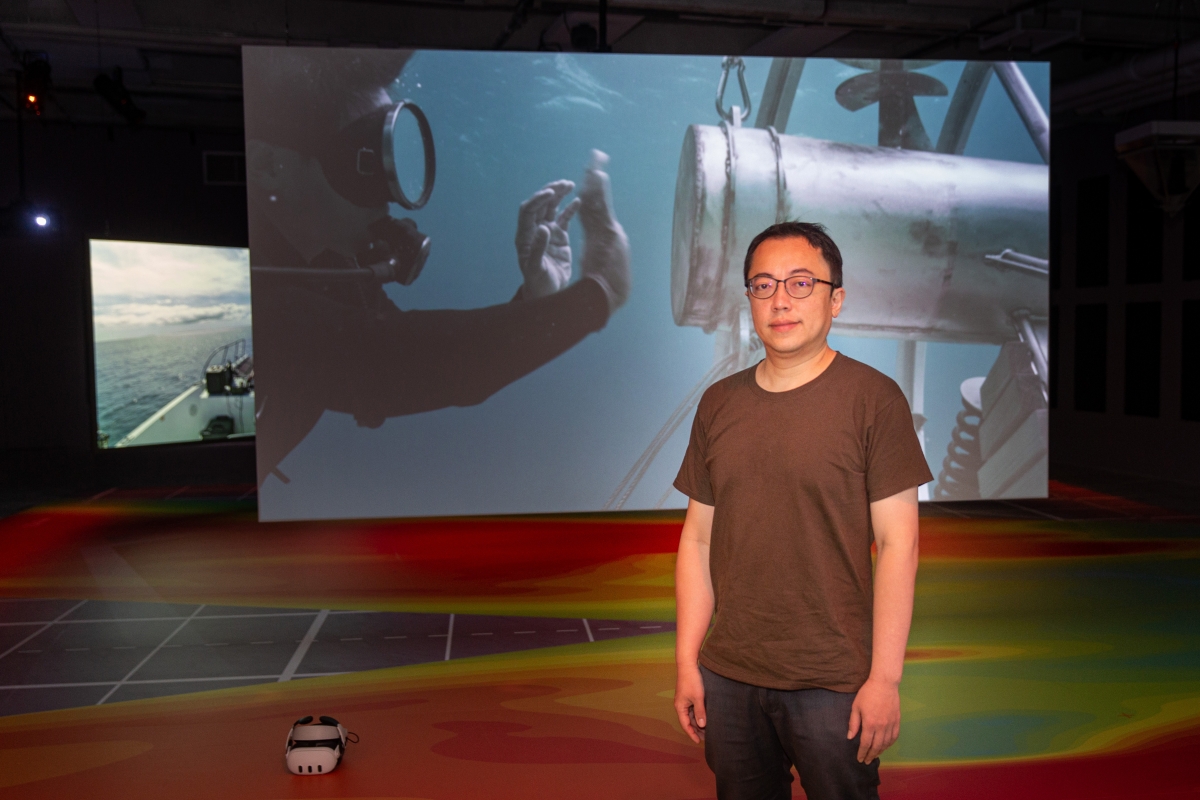

自2024年,臺北市立美術館啟動「開放網絡計畫TFAM Net.Open」,探索虛擬世界中藝術與科技的可能性,自然沒放過XR領域。其中,當年的共域計畫之三「VR圖書室計畫」便由「在地實驗」策劃專屬播放空間。選件上,作品回應北美館對於回憶、歷史與社會等議題的關注;它也不是傳統售票或預約制影展,呼應美術館空間即時開放特性,讓觀眾現場排隊,真像在圖書館視聽室現場「借閱」這些作品。而藝術家許家維醞釀3年的《沉沒的聲音》,更進一步以MR探索了空間的可能。

(以下涉及部分劇透,請斟酌觀看)

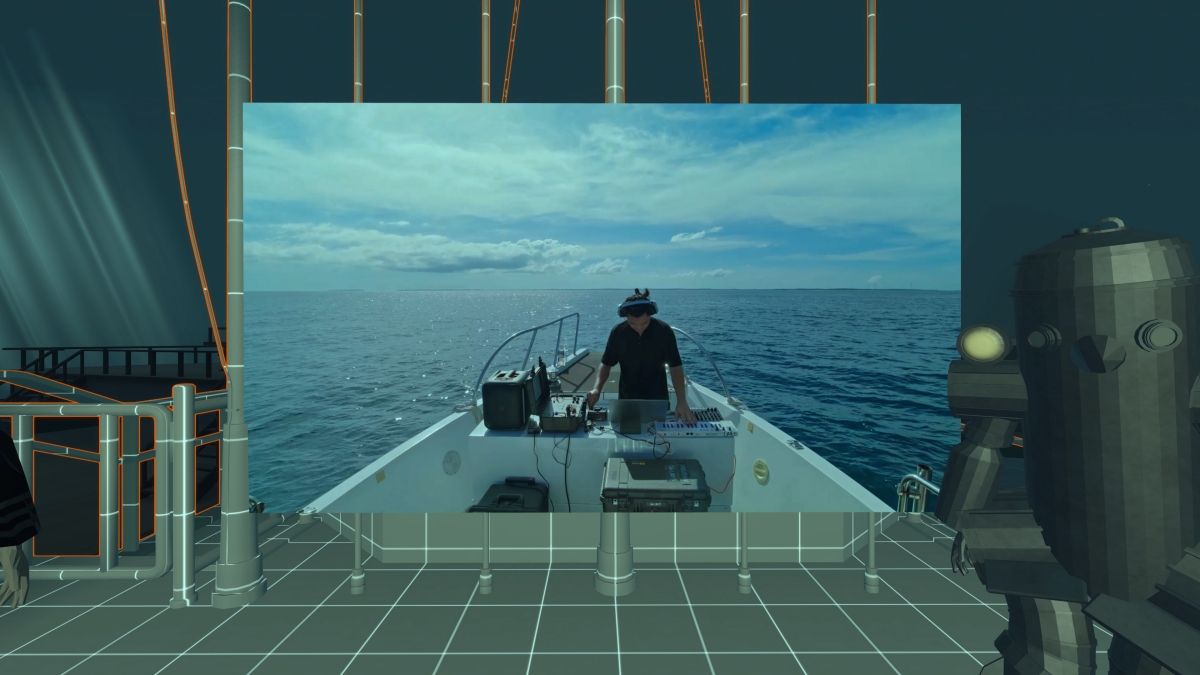

MR與VR的媒材特質不太相同。VR360電影提供全然沉浸的封閉虛擬世界,更像是個人化電影院(不過若你連上線,你確實可以與他人遠端在全虛擬世界上相會);MR則讓觀者身處現實與虛擬的交界,時而透過眼鏡窺見真實世界,形成奇妙的感知體驗。《沉沒的聲音》首段也是一般觀眾能參觀的錄像作品,3面懸吊螢幕分別呈現澎湖耆老葉成仁即興吟唱褒歌〈討海歌〉、潛水員監看「山藤丸」的水下作業,以及表演者潛入海中演奏自製螺旋槳樂器的片段。

一同體驗虛實混淆的水下世界

關於MR技術,我有幸在去年(2024)於國家兩廳院觀賞《鏡:KAGAMI》——坂本龍一逝世前錄製的最後演出,今年也體驗了河床劇團的最新作品《之間》。在現實空間中,眼前呈現的景象與認知的物理現實產生奇妙落差,形成虛實交融的特殊體驗。眼前可能飄盪著光球,或讓你潛入人體臟器、遨遊宇宙之中感受生命奧妙。

《沉沒的聲音》演出的第二段,眼前的空間逐漸脫離美術館,進入一段虛擬世界的航程,甚至潛入了水中。眼前的世界被重新改造,但身體切實地能感受到還在美術館空間中,你也能感受到有些虛幻場景與美術館的空間重合。當軍樂奏起時,我與其他觀眾竟開始在同一時空下共同演奏樂器。

這種多人共享的體驗設計格外有趣。《沉沒的聲音》採5人一組,一場演出能同時容納兩組共10人。觀眾能透過眼鏡看見現場其他人化為虛擬替身的樣貌,這對技術門檻與環境器材配置要求極高,訊息傳輸稍有延遲便能察覺。所幸這次體驗相當順暢,既保有私密的觀影感受,又能感受到與他人的共同存在。相較於獨自觀賞的寂寞,與一群人同在演出場域中互動,體驗截然不同,況且大家後來都化身為不同的avatar角色,更增添了角色扮演的樂趣。

最後,我們一共探索了清代甲午戰爭時期的「廣丙艦」,以及二戰時期被日本政府徵用為運輸船的「滿星丸」與「山藤丸」。看到演出結局時,我感到一絲感傷。《沉沒的聲音》讓人感受到歷史消失的可能,也更能體會考古發掘歷史故事的必要性。透過MR科技與藝術的結合,我們也重新思考了虛實之間、過去與當下時空的關係。

想像虛實並存的展演未來

在9月「虛實共構:混合實境創作與技術實踐」的講座中,許家維分享到「考古學就是想像的技術」,當代考古學家用有限的技術與線索,去想像一個遙遠而未曾經歷的時空。實作上困難重重,不僅為讓觀眾同時看見彼此虛擬化身,而得在透視功能與運算效能間做出取捨,更複雜的是空間「虛實疊合」的技術,難度遠超單人體驗的VR360。此外,水下拍攝的極限條件,更令攝影師一次得在強勁海流中工作2小時不上岸,連續錄製8K影像也考驗著固態硬碟需求。聲納技術則透過反射距離分析海底地形,讓觀眾腳下踩的虛擬紅色區域能對應真實的礁石位置。

目前《沉沒的聲音》同時於香港M+博物館展出,但採用不同的呈現方式——頭顯懸掛於浮球裝置上,觀眾可透過投影同步觀看頭顯視角的畫面。許家維也透露,明年也將前往荷蘭EYE電影博物館(Eye Filmmuseum)展出,到時可能不再像北美館區分兩種展出,而是讓佩戴頭顯與未體驗沉浸式內容觀眾同時共存於展場中,此時,觀眾的身體本身也成為作品的一部分。未體驗者觀看體驗者,如同觀賞一場即時演出。雖然不確定這個構想是否會真正實踐,但這種虛實交融、不同體驗層次並存的互動張力,正是MR技術獨有的藝術魅力。

重新思考數位藝術的脆弱與永恆

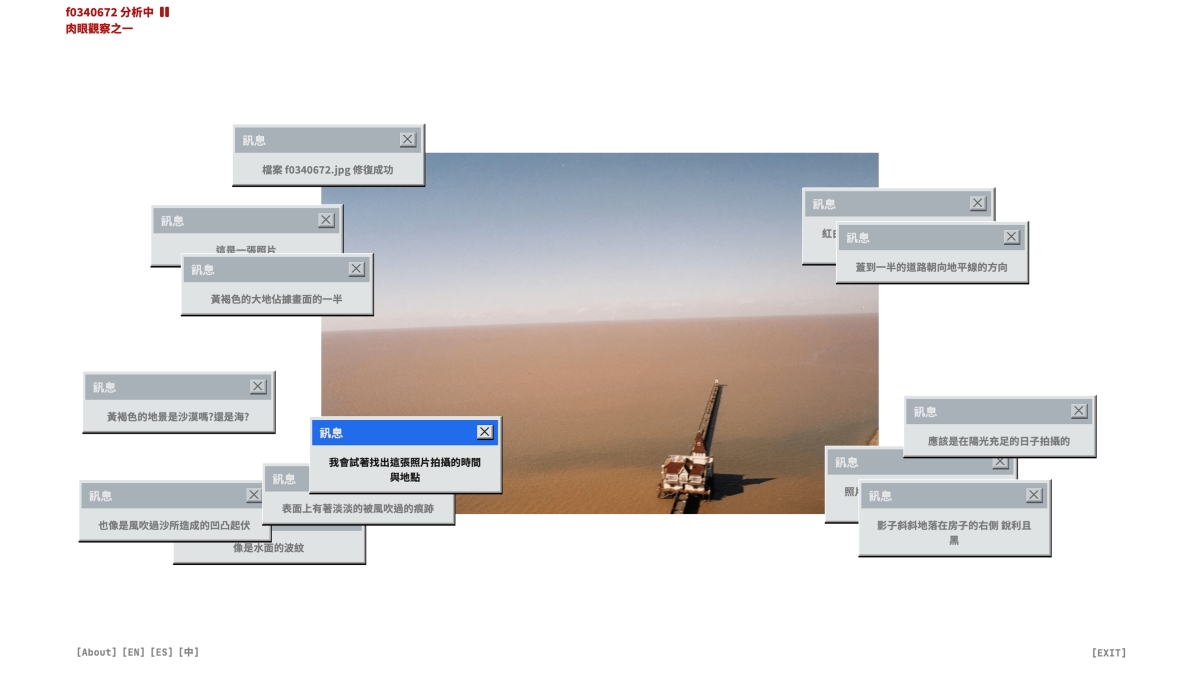

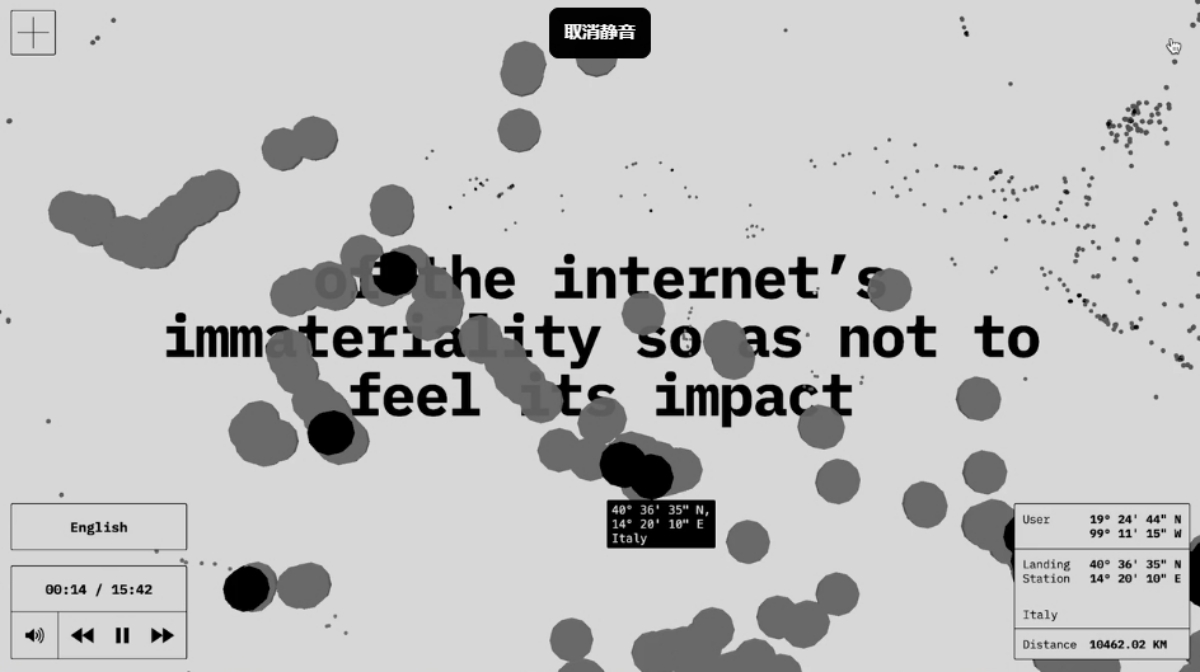

除了《沉沒的聲音》,北美館開放網絡計畫對虛擬世界的探索也未完待續。《消失的反動》線上展覽已經上線,展期將延續至2026年8月31日,並將於10月起至明年舉辦6場線上講座與演出,以及2場線下放映活動。墨西哥籍策展人Doreen A. Ríos這次聚焦在數位世界的不穩定與脆弱特質,邀請Federico Pérez Villoro、徐容、Anna Ridler與Olia Lialina等4位藝術家獻上全新委託創作。

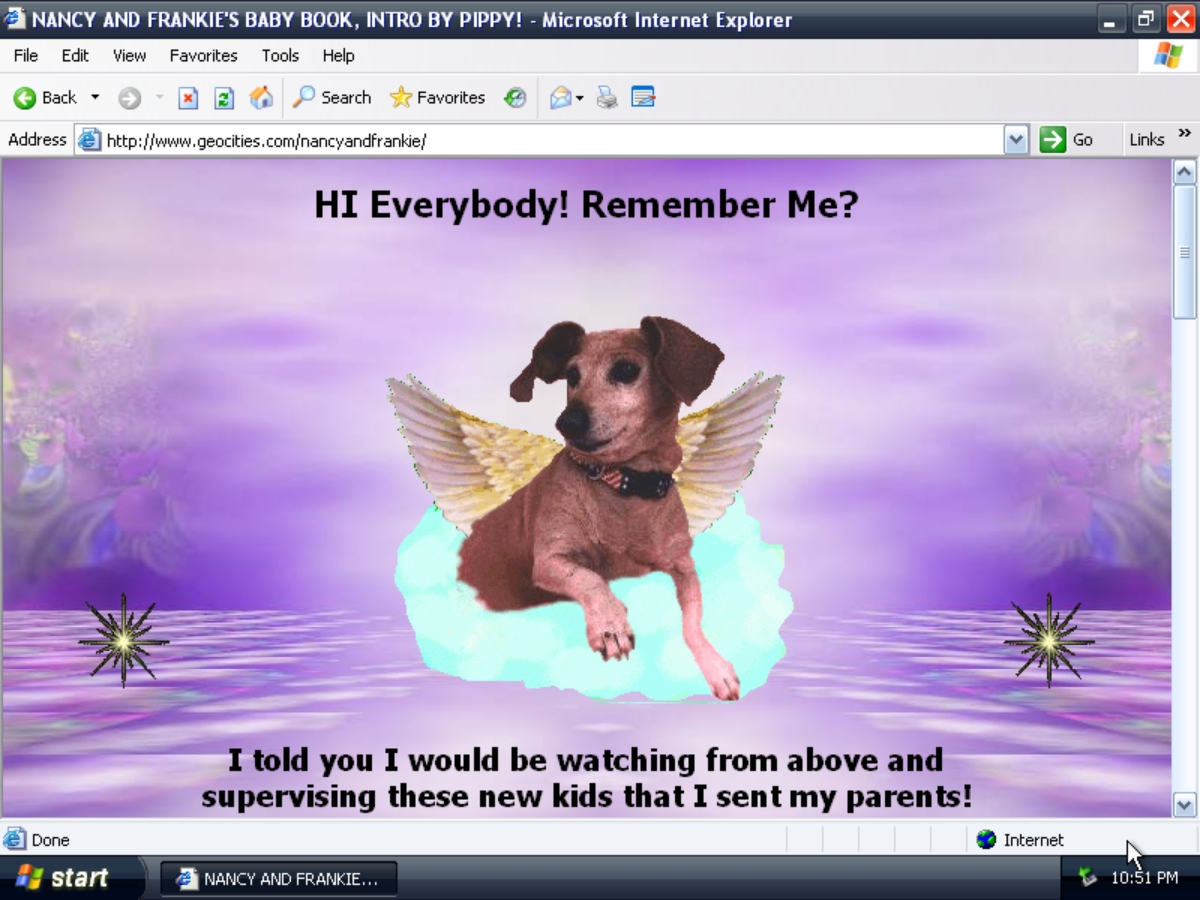

這提醒我們一個容易忽略的現實:儘管我們習慣認為數位內容能夠永久保存,但實際上它們可能因為各種因素瞬間消失。4位藝術家各自創作純線上作品,以「物質、記憶、幽靈、脆弱性」為核心,探討一個深刻的問題:當數位生活無所不在時,我們該如何面對那些突然消失的數位記憶?

他們的創作就是另一種當代考古學,挖掘數位世界潛藏的崩解痕跡,從被污染的海洋到逐漸損毀的USB隨身碟,從幽靈般飄蕩的虛擬花朵到網路舞蹈文化中的身體律動。這些看似不相關的意象,共同指向網路生命週期的短暫與易逝。更有意思的是,他們將海底光纖電纜的斷裂、失效的超連結、404錯誤頁面當作數位世界留下的考古證據。這些「失敗」不是技術故障,而是數位世界曾經存在過的痕跡,就像考古遺址中的斷垣殘壁。

數位世界或許也並非想像中那般堅不可摧。我一直很愛坂本龍一生前為《鏡:KAGAMI》寫下的詩,其中幽默的一段:「跨越千年萬年的共情,啊!可惜電池撐不了那麼久。」這句話一針見血地點出了數位內容的根本矛盾——最終都必須依賴這些有形的科技載體,我們需要確保儲存數位內容的硬碟、資料庫完好無損,電力供應穩定,頭顯等各種硬體設備的正常運作與未來相容性。就像那些才被我們考古出來的故事,誰也說不準這些科技與數位內容真能存在多久。

北美館開放網絡計畫 TFAM Net.Open

《沉沒的聲音 The Sound of Sinking》

時間:即日起~2025.09.28

地點:北美館 地下樓E展覽室

《消失的反動 Vanishing Acts》

時間:即日起~2026.08.31

地點:北美館 地下樓E展覽室

線上平台:https://tfam-netopen.xyz/vanishing-acts/