跟著嘉義在地創意團隊「諸羅設計塾」夜遊木都!第三屆《森林夜遊》將於9/22至10/6開跑,以「光的藏身處」為題,挖掘嘉義入夜後藏於城市各處的微光。這場夜遊串連舊城9大場域,並首次開箱5棟戰後現代主義建築,透過展覽、講座、工作坊、表演、走讀等體驗,邀人們穿梭街巷傾聽城事,感受夜之嘉義的生活脈動,探索光所乘載的文化意涵。

不只阿里山,嘉義還有這座「城市森林」

以嘉義為基地的「諸羅設計塾」是由建築、設計及藝術人共組的創意平台,強調開放參與、平行且彈性的合作模式。團隊深入探索城市的文化脈絡,以建立在地觀點,透過多維度的空間實驗及游擊行動,串接人與人、人與城市間的互動;自2023年起舉辦的《森林夜遊》即是諸羅設計塾的創意實踐之一。

《森林夜遊》靈感源自嘉義在地的「兩座森林」——坐擁壯麗自然景致的阿里山,以及遍佈約6,000棟木造建築的城市街區。諸羅設計塾以「城市是森林」為意象發起這場夜間行動,藉藝術與設計串連創作者和在地社群,在夜幕降臨這規則微微鬆動、想像力馳騁、靈感來敲門的時分,邀人們探索城市森林。

9組作品亮點搶先看!循藝術探索嘉義隱匿的微光

第三屆《森林夜遊》以「光的藏身處」為題,邀集來自台灣、美國、德國、瓜地馬拉等地的9組創作者,探索隱匿於城市表象下的微光。在嘉義,這些「微光」是乘載信仰的火燭、鐵花窗唯美的倒影、候診室裡閃爍的檯燈、騎樓下為晚歸人點的燈……它們乘載著城市的生活記憶,也悄悄安撫無數人心。

本屆展場橫跨嘉義舊城各種不同形式的場域,從老診所、清代街巷、廟埕辦桌,到5棟首次對外開放、建於上世紀中期的現代主義街屋,都是創作者發想創意的起點,這就來看各組藝術家如何回應各個空間所乘載的生活軌跡。

首先,擁有瓜地馬拉、台灣雙重文化背景的孫丹妮(Daniela Dávila),以童年記憶中的伸縮黏黏手玩具為靈感創作,藉「永保赤心」回應曾開業50年的「滎陽小兒科」診所舊址。

德國跨域藝術家賴魯犇(Ruben Rübe)以燈光改造「林信義內兒科診所」的候診室與舊醫療器械,並透過聲音與互動裝置打造《診所樂園》,反思兒時看病的記憶與恐懼。

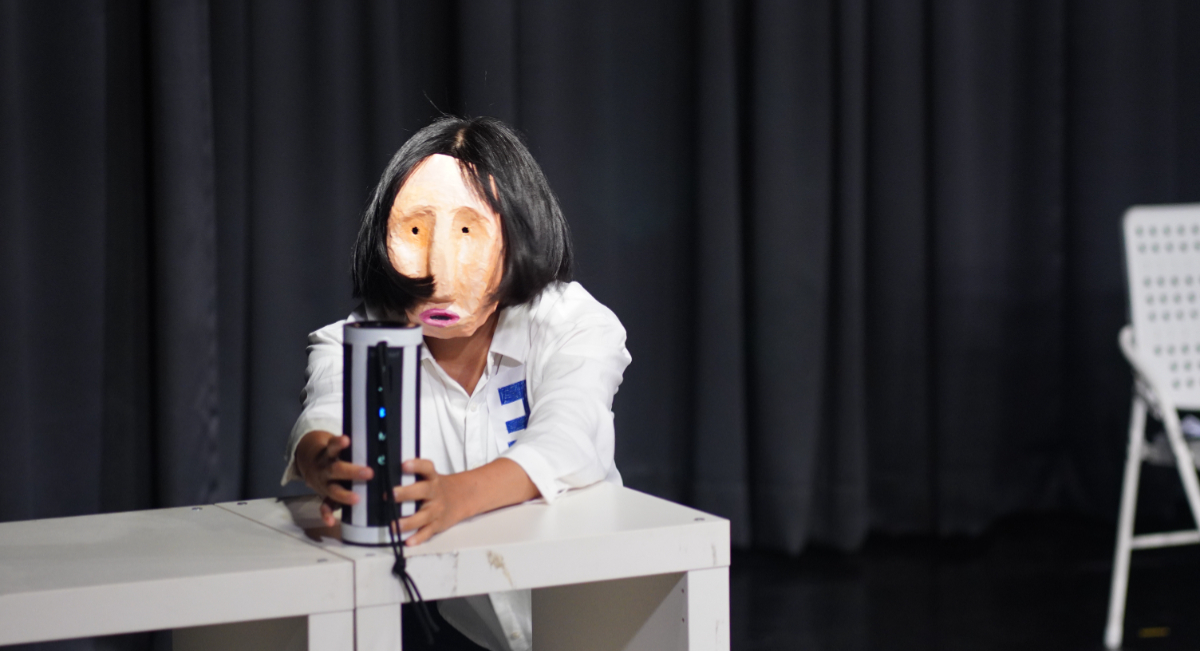

表演藝術家林筠喬戴上面具,透過一人分飾多角的表演搭配即興遊戲,詮釋作品《下一位,請來給醫生看》,召喚診所近百年不同時空的身體經驗。

劉景昀以台灣辦桌文化為靈感的跨國行動展演計畫《來坐》,第一站於紐約展開,第二站行至嘉義「慈龍寺」。透過重新設計桌子的形狀與佈局,劉景昀挑戰辦桌的既定印象,並重新思考「坐」的文化意義與城市關係。除了視覺上的呈現,也邀請大眾在不同桌子上共享食物、聊天、聽音樂,感受辦桌帶來的連結與溫度。

前太陽馬戲團表演者陳星合串連馬戲社群的江侑倫共同創辦「星合有限公司」,此次工作坊《玩球之外-雜耍工作坊》呼應醫界守護神「仁武宮」,特別將五穀雜糧融入拋接道具,寓意神明庇佑的祝福,也延續傳統民俗中的傳承儀式。

嘉義在地藝術家陳彥富的作品《有名字的藍色方盒》,回應「葉天祐律師」建築招牌被颱風摧毀後的空缺。

古伊琳之作《夢的日記:她從森林走來》以輕盈姿態穿梭諸羅城老巷弄,與「西門交誼創新所」對話,將巷弄與建築歷史融入創作脈動。

黃昱凱與陸奕純在「林森漫步1907」帶來作品《熱點》與工作坊,以雲霄厝失傳的香腳花為造型基礎,回應傳統製香工藝在現代的式微,映照光的文化意涵。

辰冶行及林佩璇共同呈現的《珖》,在甜點店「餘」的半戶外空間搭建僅能容納一人的棚子,透過閱讀繪本牽起光與在地氣息。

林均翰近年探究台灣原生種山茶,藉工作坊《源林計畫-微雅茶席》將符號書寫於銀杏葉上,插上文明珠,在北回歸線的微風下探討自身、家鄉與世界的共通性,藉由茶席裝置與萬物共鳴。

開幕遊行、實驗市集9/22起陸續登場

《森林夜遊》也同步推出講座、工作坊、演出、城市走讀等多元活動:開幕遊行 「星火行動」 與嘉義城隍夜巡同日登場,以慶典為夜遊揭幕;「野作集」則匯聚獨立品牌與創作者,共構狂放、富實驗性的創作場域。此外,超過20間在地店家亦以「衛星展場」之姿共同響應,讓藝術蔓延到城市各處。

《2025森林夜遊:光的藏身處》

活動時間|09.22 城隍夜巡 - 10.06 中秋月圓

展演場域 | coffee PANTRY、滎陽小兒科、林信義內兒科診所、餘、葉天祐律師、慈龍寺、林森漫步1907、西門交誼創新所、仁武宮、諸羅設計塾、田裡磚屋

參觀資訊|所有《森林夜遊》裝置皆免費開放,部分演出與工作坊需事先報名並酌收費用。完整節目與報名方式,請見此。