又一處歷史建築轉身踏入當代藝文網絡之中——嘉義新地標「嘉義文學館:東門町1923」由承載百年歷史的東門派出所重新定名而來;在留存其舊時風韻的同時,注入對未來文學發展的期許。全新識別系統隨場館正式亮相,並策劃3檔展覽於今年陸續登場。即日起至8月10日展出的《文學東市場:這次,我們交易的是詩》從當地市場風景出發,以「詩幣購詩」、假日工作坊等多項趣味活動,邀觀者探索飲食文學的魅力。

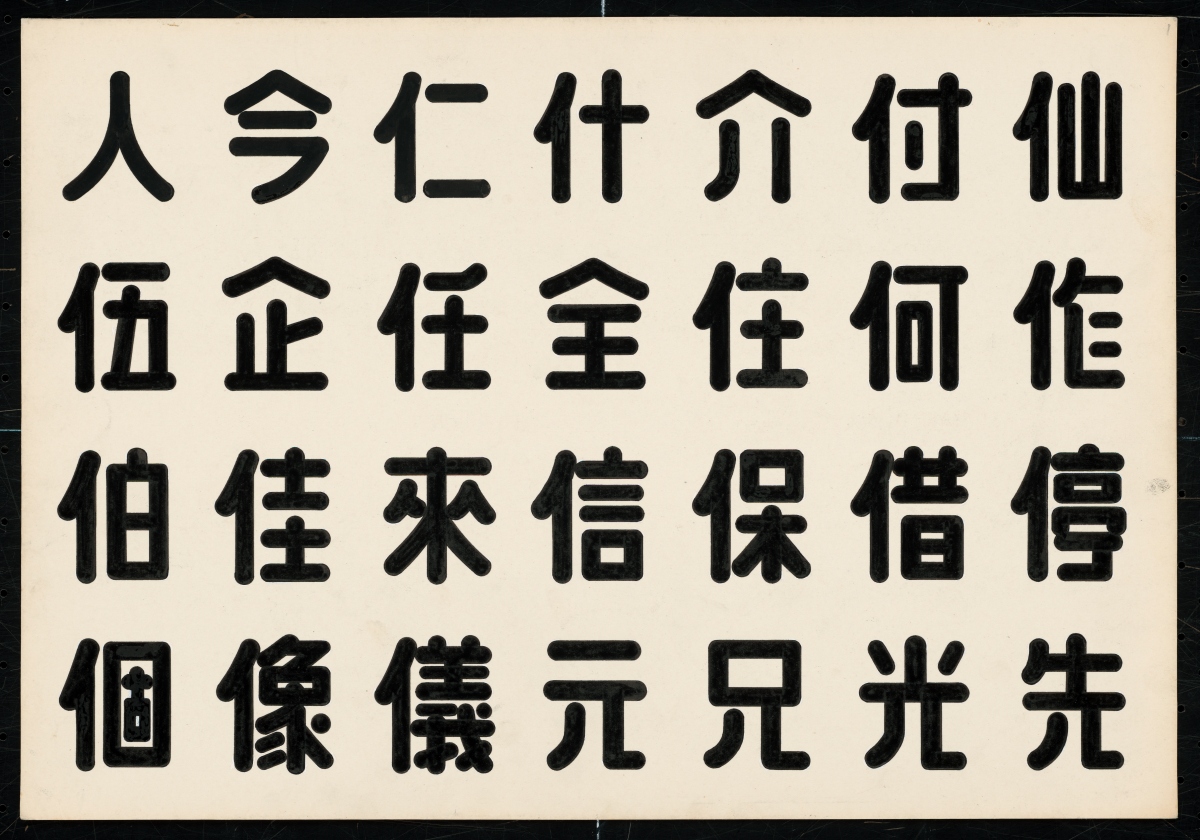

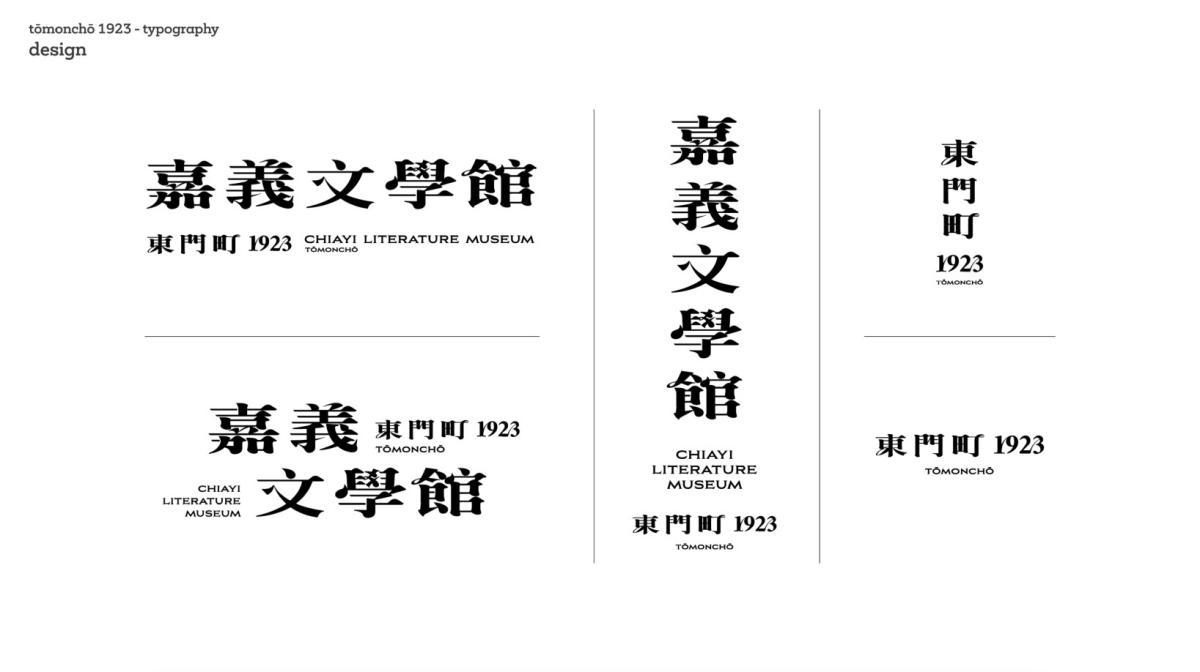

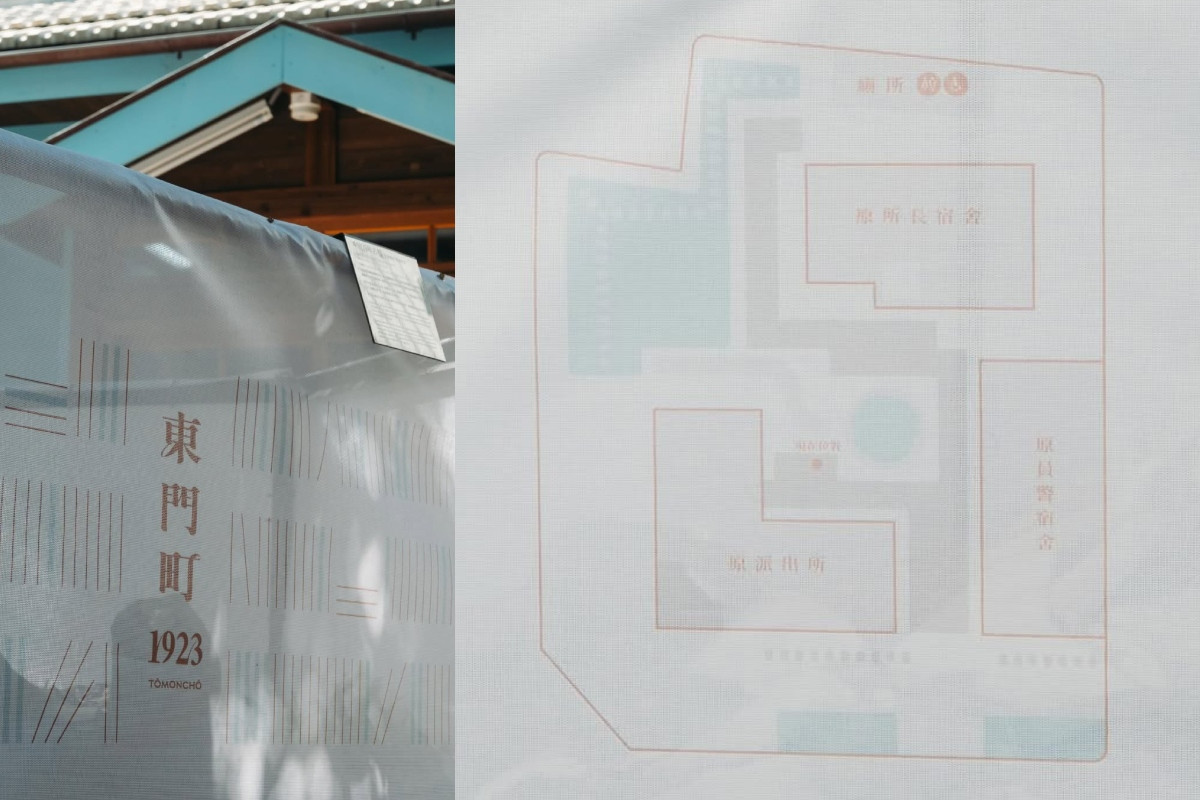

百年來,嘉義文學如潺潺細流,涓滴匯聚成豐厚的在地記憶;不僅孕育出許多動人作品,也悄悄形塑出這座城市溫潤而雅緻的氣質。在今年建城321年之際,將2010年登錄為嘉義市歷史建築的東門派出所正式定名「嘉義文學館:東門町1923」,委由當地出身的「早起設計事務所」操刀打造全新識別系統,在風格化字體中融合書法撇捺的飄逸與蒼勁,透過視覺傳達這處嶄新場域的文學意象。同時攜手「平凡製作」接續推出3檔文學特展,為場館盛大揭幕。

首檔展覽《文學東市場:這次,我們交易的是詩(This Time, We Trade in Literature)》即日起展出至2025年8月10日,希望藉由深入淺出的方式帶領觀者親近文學、感受桃城古今能量,走入富有歷史意義的城市地標。

打造文學基地:是致敬歷史,也是對開創未來的期許

除了承襲嘉義文學悠久歷史,「嘉義文學館:東門町1923」的成立亦標誌著城市文化發展的重要時刻,並非只是一處空間的啟用,更是對嘉義文學長年累積的回應與致敬。從張李德和到近年活躍的鄭順聰、下港女子、劉子新等人,嘉義文學從日治時期走到當代,始終以不同形式,記錄、思索、書寫這塊土地的身世與溫度。

首展熱鬧開市:以新鮮現流的文學靈感,熬煮出最可口的在地故事

《文學東市場:這次,我們交易的是詩》從「嘉義文學館:東門町1923」緊臨「嘉義人的大廚房」嘉義東市場之地緣關係出發,帶領觀者想像一座市場,熙來攘往,叫賣聲此起彼落。

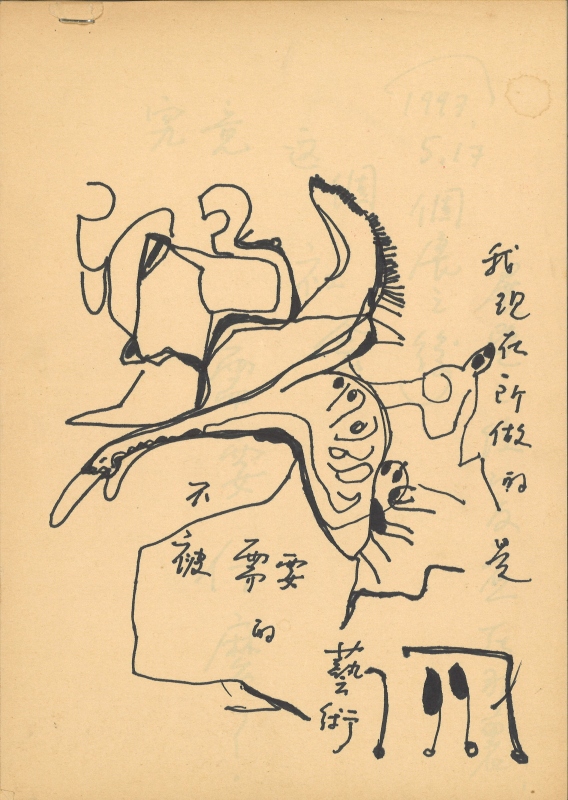

為呼應市場主題,此次主視覺特別找來擅長描繪在地風貌的知名插畫家湯士賢擔綱設計,以綠色稿紙為底、嘉義東市場為核心,加成細緻筆觸與溫潤風格,將牛雜攤、米糕攤、楊桃汁攤、春捲攤等眾所熟悉的攤位配置其上,最後運用繽紛飽滿的色彩帶出熱鬧氣息,整體寫實而不失趣味性地構築出傳統市場的美味風景。

3大亮點帶逛《文學東市場:這次,我們交易的是詩》

貨架上,不是青菜魚肉,而是詩句的段落;攤位間擺放的,也不是秤盤與砝碼,而是字詞的韻腳與節奏。

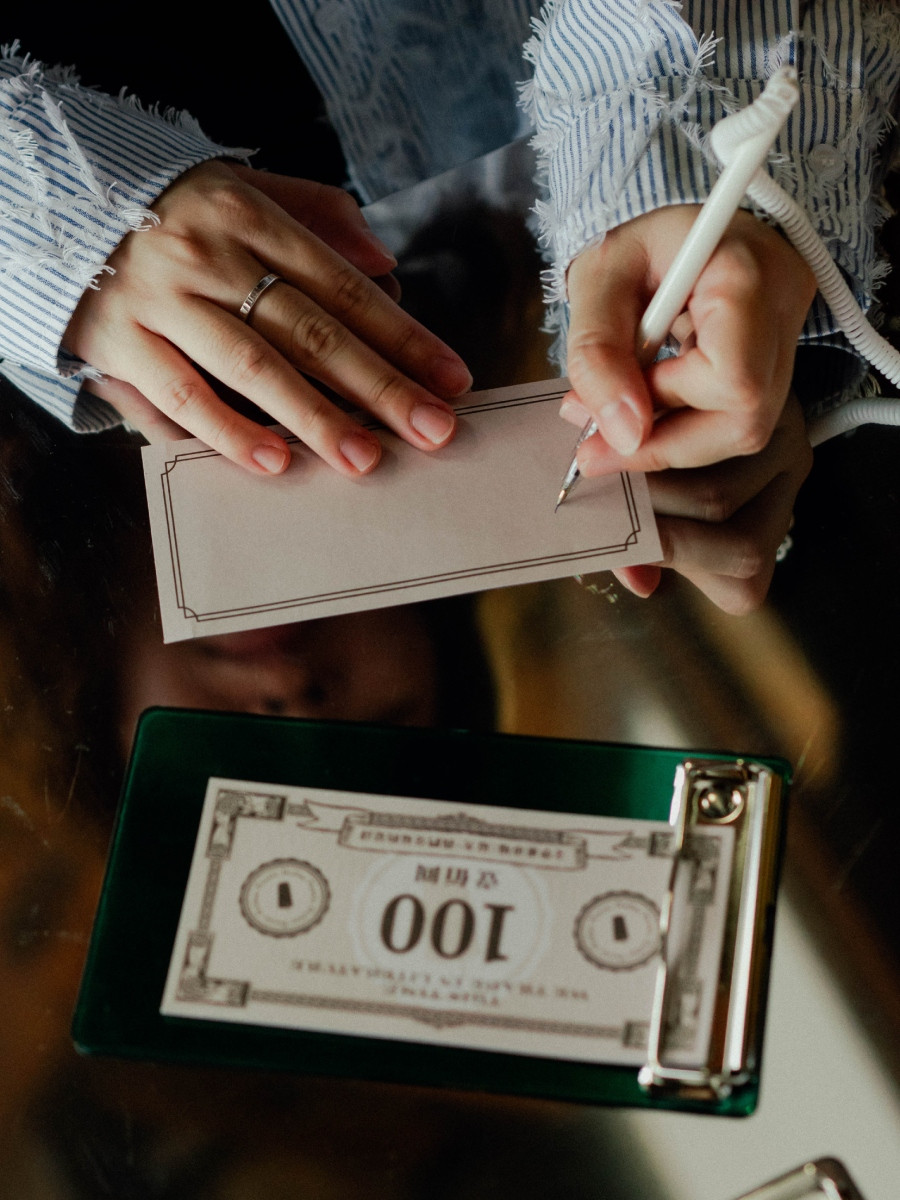

▍特色展區#01:用詩幣買詩籤

走進文學館主展區,首先能在「販售詩詞」的誠實商店看見一張張別具特色的詩籤。詩籤上精選多位與嘉義深有淵源的作家作品,節錄其詩作、散文、小說等作品中描述嘉義飲食的字句。觀者可拿起一旁的「詩幣」,在背後留下創作、賦予價值,便能憑此購買詩籤,以詩取詩、等價交換。(此區內容於嘉義市文化局圖書館設置的衛星展區中亦有展出,同樣藉由趣味方式邀請觀眾親近文學。)

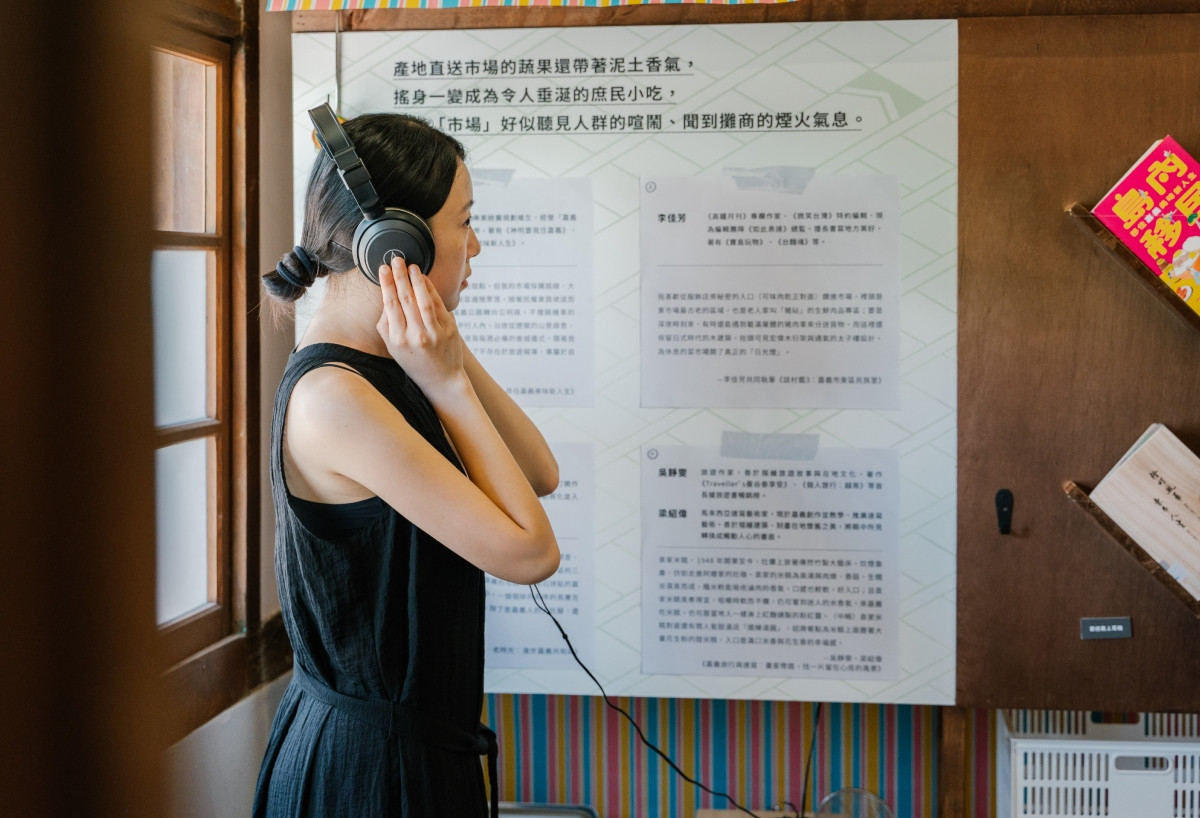

▍特色展區#02:作家為你讀文學

此區不僅展出嘉義相關作品中「從產地到餐桌」的獨特內容,也秉持「以耳咀嚼」概念,邀請作家及嘉義創意人親自朗讀色香味俱全的字句,通過耳機設備帶給觀者如在耳邊的細細訴說,從而聽見飲食文學的魅力。

▍假日活動:「頭家」領銜工作坊

另一區則呈現嘉義詩人洪崇德深入嘉義東市場、聆聽「頭家」的攤商故事後,為他們書寫出的詩作與報導文字。從生鮮豬肉到手炒肉鬆,從市場店家介紹到生活哲學分享,閱讀一回便彷彿置身攤前,感受美食氣息撲面而至。更規劃由「頭家」領銜的假日工作坊,不藏私嶄露各攤手路。

《文學東市場:這次,我們交易的是詩》

- 時間:即日起至2025年8月10日10:00-18:00,週一休館

- 地點:主展區|嘉義文學館:東門町1923(嘉義市東區公明路236號);衛星展區|嘉義市政府文化局圖書館1樓入口處(嘉義市東區忠孝路275號)

- 了解更多:嘉義市公共圖書館官方臉書、嘉義市政府文化局官方IG、嘉義文學館:東門町1923官方IG