臺灣第一座「國家檔案館」於新北林口揭幕,現正試營運中,預計於11月正式啟用。這座屬於全民的記憶寶庫,集結見證國家發展的第一手紀錄,亦乘載著跨世代臺灣人的生活點滴;館內典藏跨及政治、經濟、社會、人文等領域,類型涵蓋文書、照片及影音檔案,每件藏品都是探究臺灣歷史脈絡不可或缺的拼圖。

建築設計關鍵字:紅土地質、通透開放

國家檔案館建築由「九典聯合建築師事務所」設計,團隊以林口的紅土沈積地質為靈感,結合場館典藏歷史檔案的特性,將兩者轉譯於建築外觀之上。主體建物輪廓方正,視覺上極具份量感,立面以紅棕色系的烤漆玻璃、鏡面不鏽鋼片堆疊而成,呼應紅土意象;上方則採用通透的玻璃帷幕,象徵館方資訊對大眾保持透明公開。

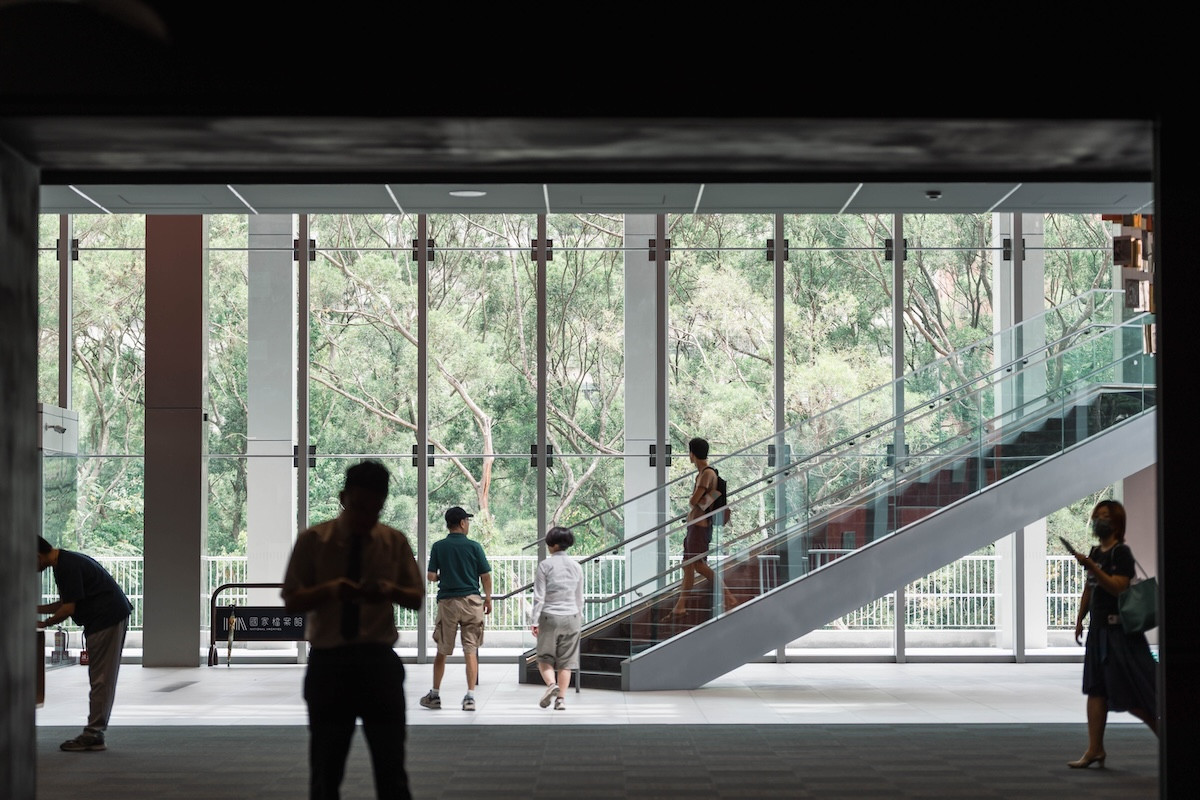

場館基地位於一片自然林地,坐擁臺灣中低海拔典型的豐富林相。為保留自然景觀,建築物只占基地的四分之一,且九典特別將其配置在植物多為先驅樹種、樹齡較短的東北角,藉此保留最大面積的森林,並設置一條坡道,邀訪客穿過森林入館。

入館後一至二樓是數座寬敞的展覽空間,以及館史室、國際會議廳、教室、咖啡廳、餐廳、紀念品店等多元場域。浩瀚的檔案庫則位於三至十樓,庫房設有雙層外牆阻絕溼熱空氣以保護館藏,整體設計靈感源自臺灣活躍的板塊運動,空間像是林口台地的延伸,由底部層疊向上延伸,象徵國家記憶亦是隨時間沈澱積累而來。

浩瀚典藏記載台灣數百年發展

究竟國家檔案館有多少珍貴資料?目前館藏若層層堆疊約可達30公里,未來20年內將倍增至100公里,大約與200座台北101大樓同高,規模龐大。這些見證臺灣數百年來社會發展的典藏,來源包含政府機關、民間團體及個人檔案紀錄,形式以公務文書為主,也不乏照片、影音和文物,當中許多早年的公文乘載著筆墨真跡,抑或見證臺灣社會重要轉折,深具歷史和文教價值,像是「1987年解嚴令」標誌民主社會的開端、「臺灣鐵路檔案」記載鐵道變遷歷程等,歷史最為悠久的文件則是1743年清領乾隆年間的古文書契,至今已留存數百年。

光讀檔案太枯燥?隨展覽、互動體驗探索

為讓檔案變得更加可親,而非躺在書架上的冷冰資料,館方不僅策劃多檔主題展覽,亦結合多媒體及數位科技,打造多元的互動體驗。首檔常設展《島讀‧我們的故事》引領觀者一探1945年後臺灣社會發展及庶民生活,時間線從冷戰、美援、十大建設、民主化浪潮一路推展至今。同步登場的特展《重返1987—解嚴檔案》,則透過「戒」到「解」的關鍵檔案,呈現臺灣民主化的歷程,從《解嚴令》到《國家安全法》,自政府廢止《懲治叛亂條例》至修正《刑法》第100條等相關檔案都於現場公開展示。

國家檔案館

地址|新北市林口區檔案館路1號

開放時間|週二至週六 09:00–17:00(週日、週一、國定假日及連續假日休館)