劇團「莎士比亞的妹妹們的劇團」導演王嘉明四度改辦首演大受好評的《理查三世》,加入「街頭塗鴉」質地的聽覺元素而匯聚出《混音理查三世》,一位演員詮釋多角色配音,或是多位演員以不同聲調扮演但一角色,製造出不同以往的聲場效果,更是邀請金馬影帝莫子儀擔綱主角理查三世的配音,要讓觀眾「用聲音想像活生生的人」。

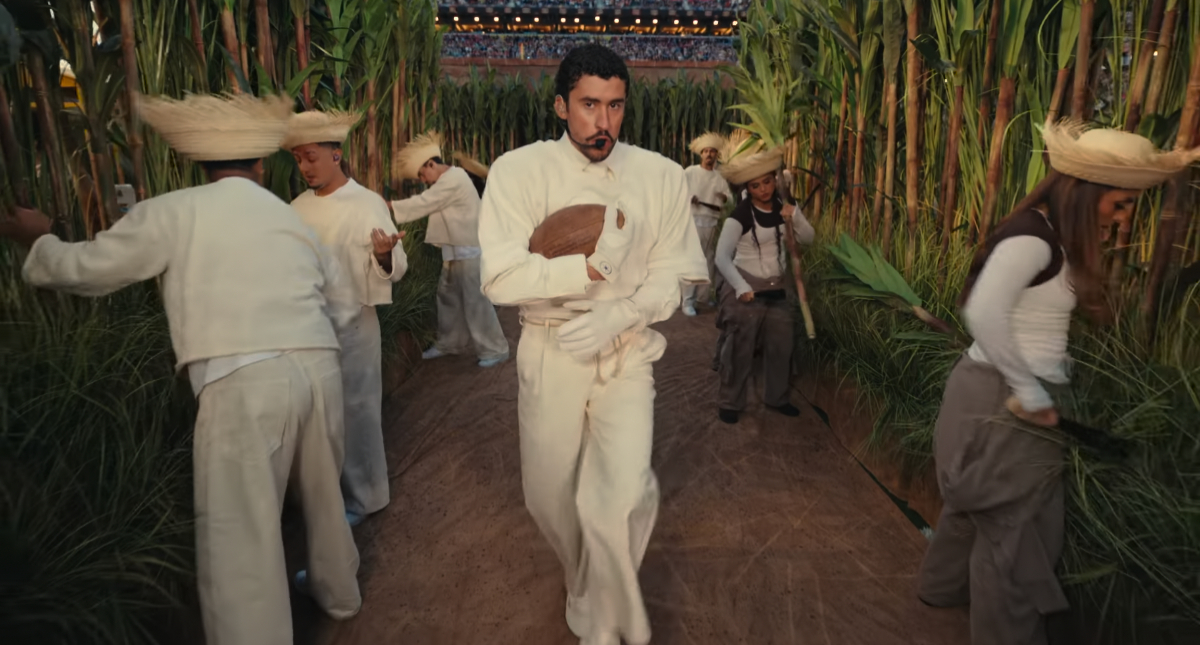

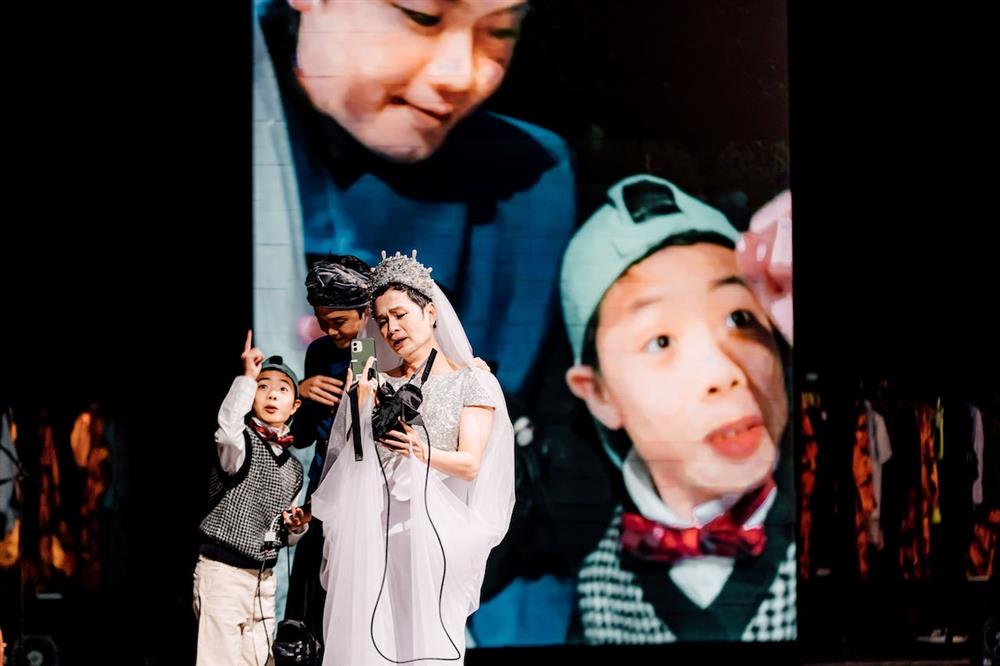

演員們同時在現場斜槓當樂手,毫不避諱地向觀眾展示這些角色與聲響被「製造」出來的過程。而舞台上的主角理查三世,由金馬影帝莫子儀擔綱配音,僅有一頂帽子、一件衣服和一個拐杖,但在極具張力的聲音詮釋下,讓除卻外表的理查三世有了靈魂。

金馬影帝莫子儀接棒金馬影后謝盈萱

王嘉明導演和莫子儀2003年第一次合作的舞台劇就是改編自莎士比亞的劇本,至今也已經合作十多次了,這次挑戰《混音理查三世》,坦言做他的演員都不輕鬆,所以也就習慣了,「這次每個演員都很忙,除了同時扮演許多角色之外,也包括操偶、攝影、配音、配樂等等不同工作。我自己是希望可以讓大家感受不同角度與層次的理查三世,和亨利七世。」莫子儀表示。而參與前一個版本的影后謝盈萱也在個人臉書上推薦這次王嘉明導演的改編新作:「實驗性永遠是王嘉明的作品必備要素,既然實驗,就不只會端給觀眾單一想像的菜色,王嘉明擅長借代結構嚴謹的莎翁筆下故事,而後打破框架去玩味角色,加以融入各種新時代的技術。這次聽說這位頑童從2015年版《理查三世》又進化出2021年的《混音理查三世》,這可再次勾起我的興趣。」

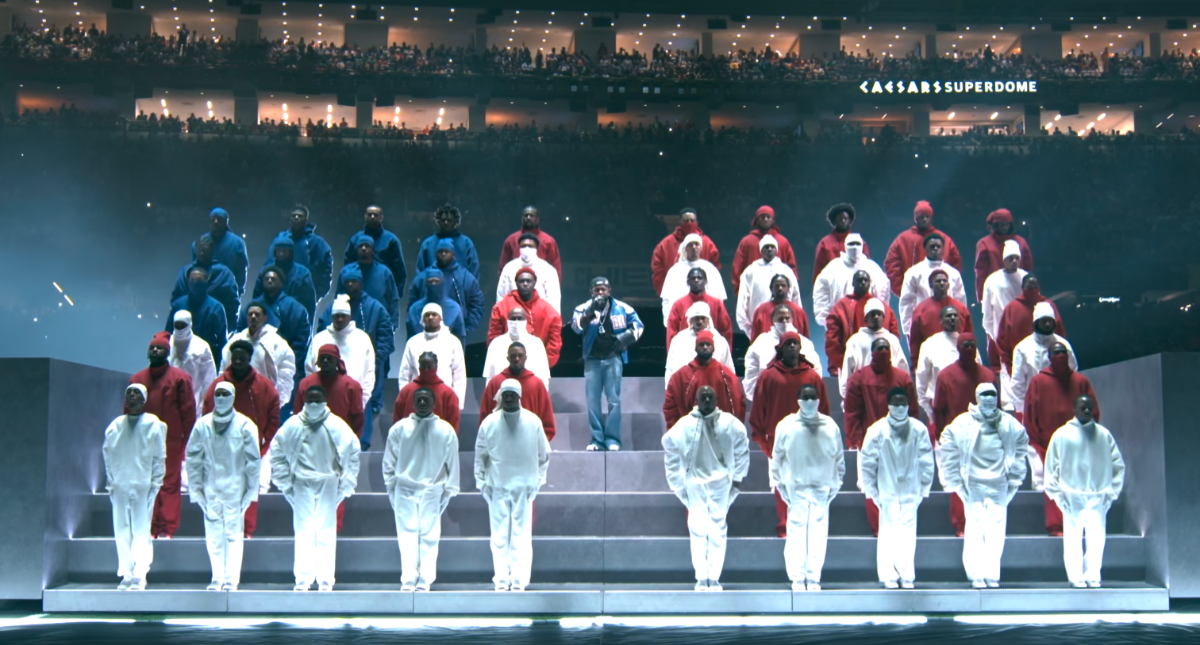

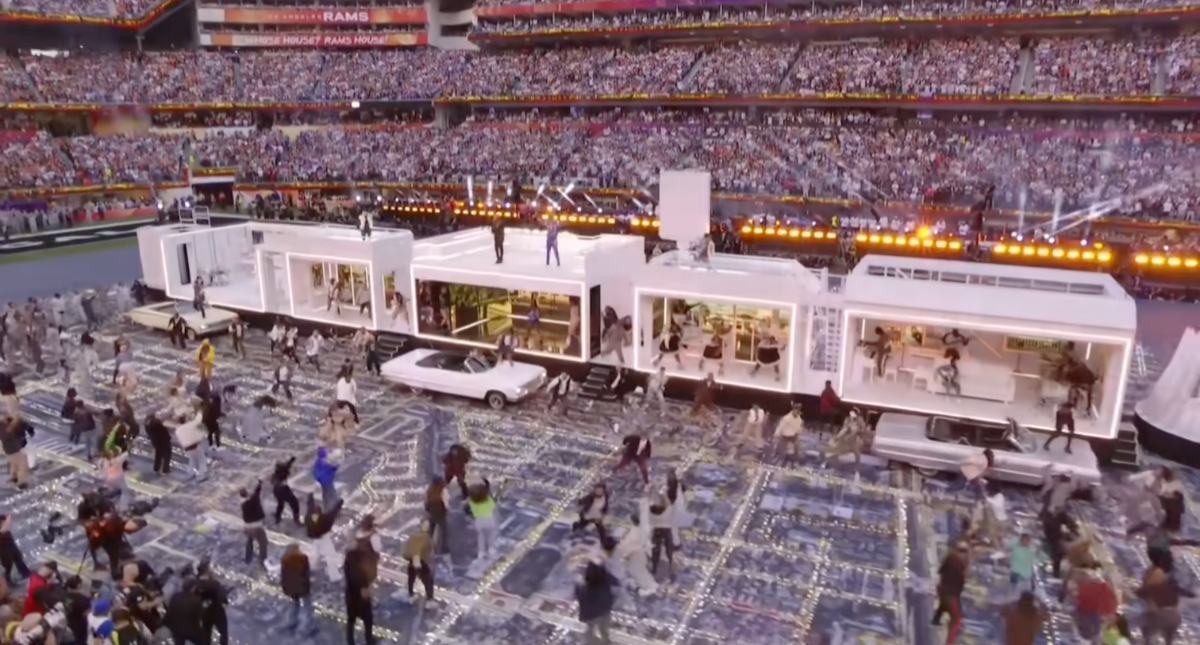

相較於2015年的版本,王嘉明導演這次把「身聲分離」的手法發展到極致,拆解角色的聲音和身體,有時是一個角色的聲音由多位演員搭配,有時是一個角色的身體由不同演員組成,攪亂視覺與聽覺的和諧。聲音的高低時而齊響錯落,不同身形並列,舞在台上呈現出以假代真、表裡不一的亂象。此外,這次版本的演員也要肩負樂手之職,除了在性別之外,更展現了不同的功能和表演模式。這次所有演員的「忙」是讓所有人有目共睹,同樣演過上一個版本的演員王靖惇也玩笑表示「上一版演出可以找到空檔下台喝水上廁所,2021版廁所要先上好不容許一點出錯,因為台上很忙沒機會下台否則會迷失自我。」

四度改編《理查三世》 多面向玩轉劇場

導演王嘉明從讀《時間的女兒》開啟了他和理查三世的緣分。在莎翁筆下,理查三世這個角色是個邪惡人物,他用說故事的方式「製造」了一段歷史,「我對這個角色感興趣的不是他如何顛倒歷史,而是他製造謊言的過程,這跟現在的假新聞或是疫苗等等相關社會消息,都很有呼應。」王嘉明表示。對於這個歷史真相的追討,王嘉明的重點並不在於為理查三世平反,而是著重於惡人被「製造」出來的過程。王嘉明試圖在舞台上製造假新聞、建構假歷史,藉由大玩空間、聲音、科技,把權力謀略的政治舞台化為DJ音場。

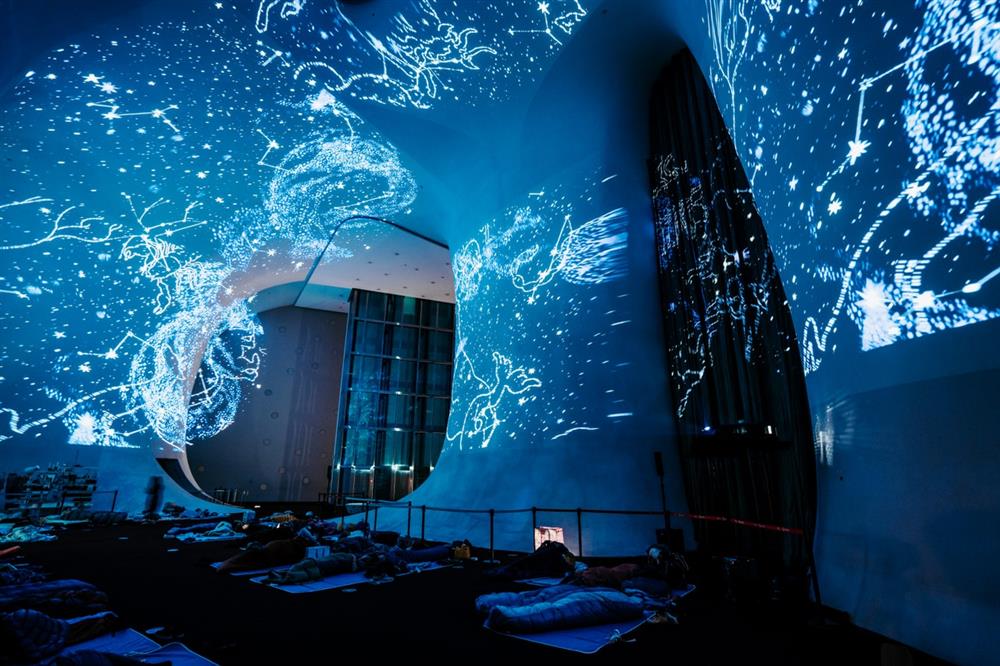

而演員同時也要兼樂手現場live演出,音樂、聲響、配音等不同聲道相互交融,徹底呼應社群媒體時代,眾聲喧嘩的資訊雜音。在舞台上還有一座6公尺高的巨大手機螢幕,演員手持手機即時錄像、即時播放。從具象到抽象的聲音跨幅取樣,導演王嘉明重新混音莎翁歷史劇,讓歷史情節呼應臺灣政治現象。本次《混音理查三世》劇本也收錄在莎妹劇團出版新書《王記食譜:料理莎士比亞》,王嘉明化身大廚,把戲劇製作的過程比喻為料理的程序工法,呈現他嚴謹的思考流程。

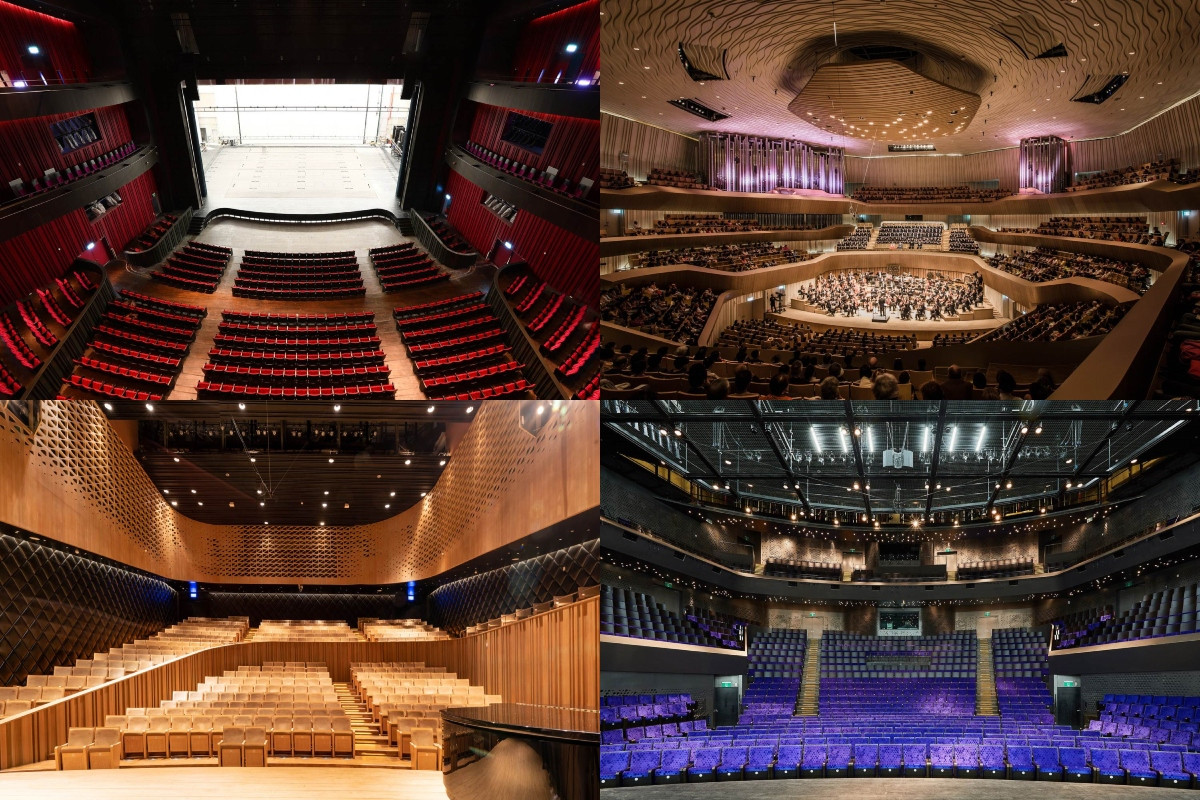

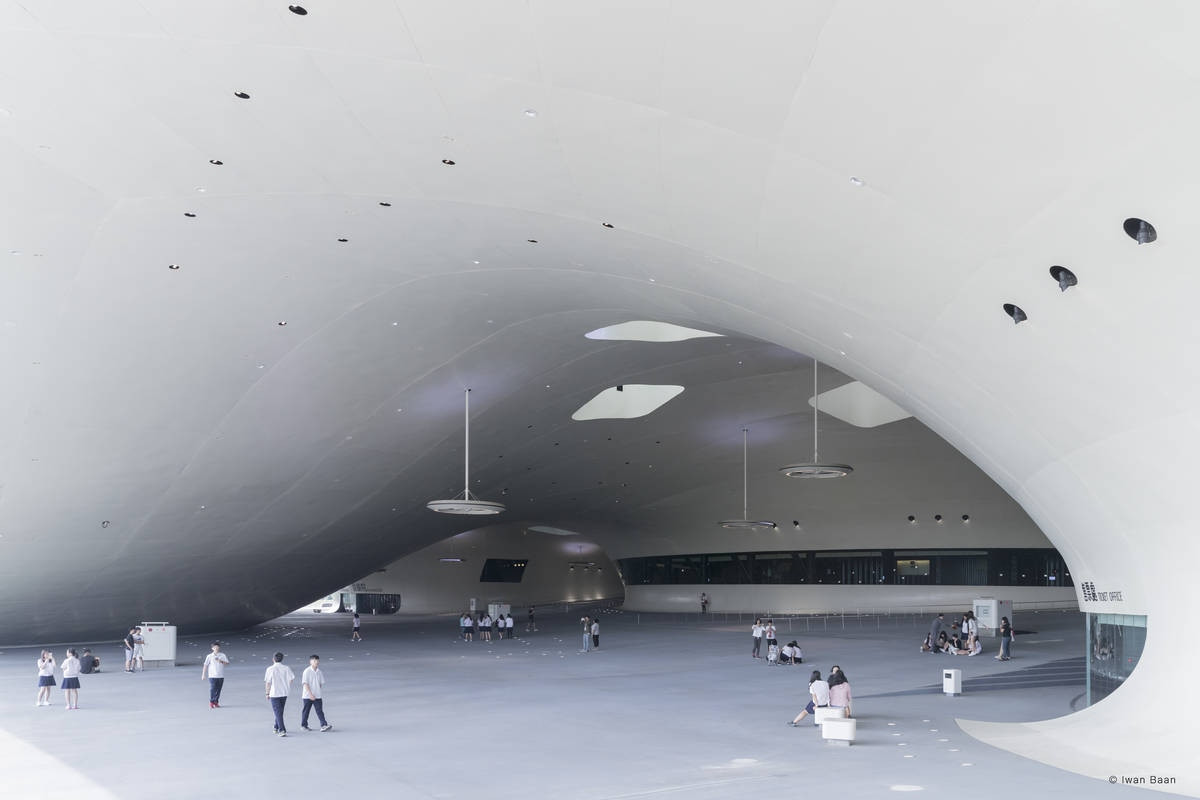

由國家兩廳院主辦、莎士比亞的妹妹們的劇團所製作,2021秋天藝術節《混音理查三世》由13位演員年齡幅度橫跨11歲到60歲,包括Fa、王宏元、王靖惇、周明宇、崔台鎬、陳有銳、彭浩秦、趙逸嵐、莫子儀、李班宇、周安迪、張正元、吳智暉,於10月22日及10月23日在國家戲劇院共演出三場。演出時間時長總共190分鐘,含20分鐘中場休息,演後跨界對談則將在隔週10月26日(二)晚上19:30,於國家戲劇院交誼廳舉辦,由導演王嘉明與臺北市立法委員林昶佐對談「政治人物的形象塑造」,報導者副總編輯劉致昕主持,並同步於clubhouse上放送購票與節目詳情可至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

【更多資訊】

| 節目簡介 |

要在邪惡的權利遊戲中存活下來,你只能變得比它更壞!

英國萊斯特市中心教堂旁的停車場,挖出疑似遺骸,經DNA比對,證實為理查三世。這位莎翁筆下個性陰險的駝背跛子,歷史上聲名狼藉、童謠裡的怪物、邪惡的同義詞。四百年後,卻不斷有學者、作家企圖為之平反。

2015首演口碑瘋傳,重演詢問度最高的《理查三世》,改版再現。重量級導演王嘉明變身DJ,將權力謀略的政治舞台化為音場,從具象到抽象的聲音跨幅取樣,重新混音莎翁歷史劇,讓歷史情節呼應臺灣政治亂象,探問何為歷史?何為真相?

| 好評推薦 |

王嘉明不斷實驗著身/聲、人/偶的雙重性與交叉指涉,到了《理查三世》水到渠成,從莎士比亞劇本提供豐富的文本材料及歷史隱喻,玩轉出各種裂解、狎戲、嬉戲。─表演藝術評論台 林乃文

整齣戲展現了「舞台話術」高度魔力,讓人驚呼「神技」。─表演藝術評論台 紀慧玲

莎妹劇團演員功力強,演出融入台式元素既有趣味、令人驚喜,又觸及普世議題。─巴黎秋季藝術節總監 瑪麗寇藍Marie Collin

| 藝術家介紹 |

導演/王嘉明

國立臺灣大學地理系、國立臺北藝術大學戲研所畢業,現為莎士比亞的妹妹們的劇團團長。創作具有複雜曲式與兼具實驗性/大眾化的特點,並透過表演形式的特殊設計,與演員共同挖掘、面對和思考劇場表演的可能性。2018年東京藝術節邀演《珈琲時光》,2019年巴黎秋天藝術節邀演《親愛的人生》,為藝術節48年歷史以來的首次臺灣戲劇作品。2009年受邀擔任高雄世運開幕第三段導演,2014年受邀擔任第51屆金馬獎電影複/決審評審。2014年到2016年擔任傳藝金曲獎策展人與典禮導演。

莎士比亞的妹妹們的劇團

莎士比亞的妹妹們的劇團(Shakespeare’s Wild Sisters Group)成立於1995年夏天,團名源於英國女作家維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)在《自己的房間》(A Room of One’s Own)一書中所虛擬的角色,意在解除女性才華被男性體制壓抑的魔咒。劇團以原創劇本及前衛劇場美學為發展目標,創作題材、形式、議題不限。劇團始終群策摸索獨創的劇場美學與風格,除了每年劇場探索和實驗的新作發表與國內外藝術文化的交流外,也將持續創作平台的經營、戲劇教育的推廣與文化政策的參與。

| 製作名單 |

原著作者|威廉.莎士比亞 William Shakespeare

導演|王嘉明

劇本顧問|周曼農

製作人|陳汗青

演員|Fa、王宏元、王靖惇、周明宇、崔台鎬、陳有銳、彭浩秦、趙逸嵐、莫子儀、李班宇、周安迪、張正元、吳智暉

舞台設計|高豪杰

燈光設計|曹安徽

音樂設計|柯智豪

影像設計|孫瑞鴻

服裝設計|靳萍萍

動作設計|楊乃璇

劇照提供|臺中國家歌劇院、攝影|林峻永

文字整理|Peggy Weng