後真相時代,民粹主義高漲,反智、反菁英的社會氛圍,劇場如何回應當前的政治局面?劇作向來緊扣時代脈動,深刻反映當代政治議題的諾貝爾文學獎得主奧地利劇作家葉利尼克(Elfriede Jelinek),在2016年因極右派政治人物川普贏得美國總統大選,而展開了新劇本《人民之王》(Am Königsweg)的寫作計畫。

|

|

川普的勝選,對葉利尼克而言,不僅是對美國民主投下一顆自殺炸彈,更可預見的是,西方民主制度的衰亡,如何迎來災難、深淵、死亡和恐怖。葉利尼克認為,種種現象顯示著,從人類文明發展,二千多年的歷史以來,人類對於威權的順從與渴望從未改變——人們希望改變,人們想要新的,但其實他們想要的是舊的,所以舊的只能偽裝成新的出現。

葉利尼克針貶時事的劇作《人民之王》在德語劇壇造成熱烈迴響,短時間內各大劇院爭相搬演。去年,由莎士比亞的妹妹們的劇團與丹麥屋舍劇院(Husets Teater)共同製作,導演Baboo與丹麥導演莉芙・海爾姆(Liv Helm)合力執導丹麥版本,今年則將搬回台灣,台灣版本由本地演員與設計群通力合作,首這也是葉利尼克的劇本首度在台灣上演。

|

|

|

|

後川普時代,劇場如何回應當前民主問題?

《人民之王》由一個雙眼滲著鮮血,失明的卡通人物豬小姐(Miss Piggy,形象取自美國電視節目《大青蛙木偶秀》The Muppet Show)擔綱敘事,她如希臘悲劇的先知卡珊德拉,通過全篇將近一百頁的冗長獨白,言語譏諷、滔滔不絕地訴說關於一個財大氣粗、俗不可耐的獨裁者,如何帶領國家走上毀滅的道路。同時援引希臘悲劇《伊底帕斯王》的典故,人們將伊底帕斯視為救星,希望他能從瘟疫中拯救城邦,結果卻發現他才是給城邦帶來瘟疫的罪人。

|

|

導演Baboo表示,在這個劇本中,葉利尼克不僅是尋找一個替罪羔羊,收拾這個殘局,她更想探究,民主危機背後的結構性問題——民主如何走向死亡?而知識分子能做什麼呢?目前為止似乎無所作為。當我們在劇場裡探討這些議題,那些有大把時間卻沒有價值感的人已經把票投給了川普,以及其所代表的極右派政權。或許,每個人都該為這一切負責,每一個人都無法置身事外。

|

|

曾數度搬演葉利尼克劇作的導演莉芙・海爾姆認為,這是葉利尼克歷年劇作中,最具有個人色彩的作品,充分投射她做為一個知識份子,對這個政治時局的憤怒與無力。「葉莉尼克就是她筆下的盲眼先知,對當代世人激烈地提出她的真知灼見,卻發現在這個網路,社交媒體發達的時代,每個人都是盲目的,沒有人真正在聽。於是,劇末,她作出了獻祭,選擇以沉默抵抗這個眾聲喧嘩的社會,同時也內省、回望,試圖給這個瘋狂的世界帶回一絲理性。」

知識份子在社群媒體時代的最後發聲

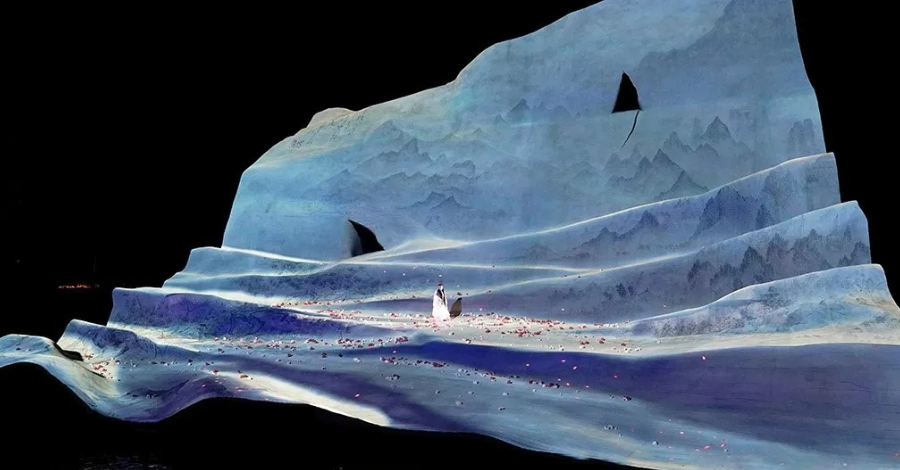

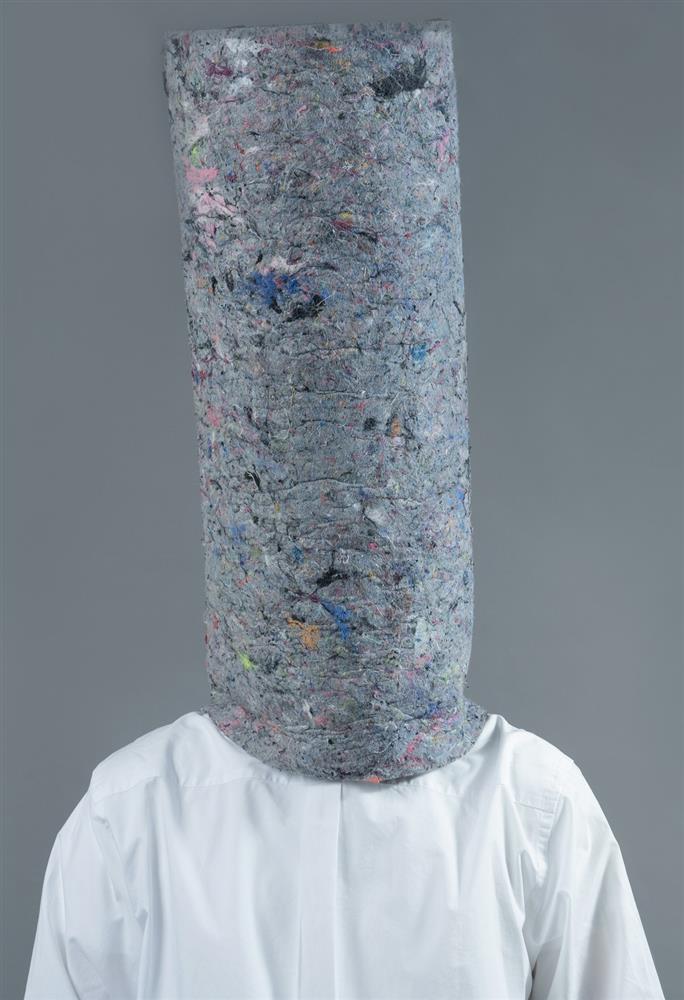

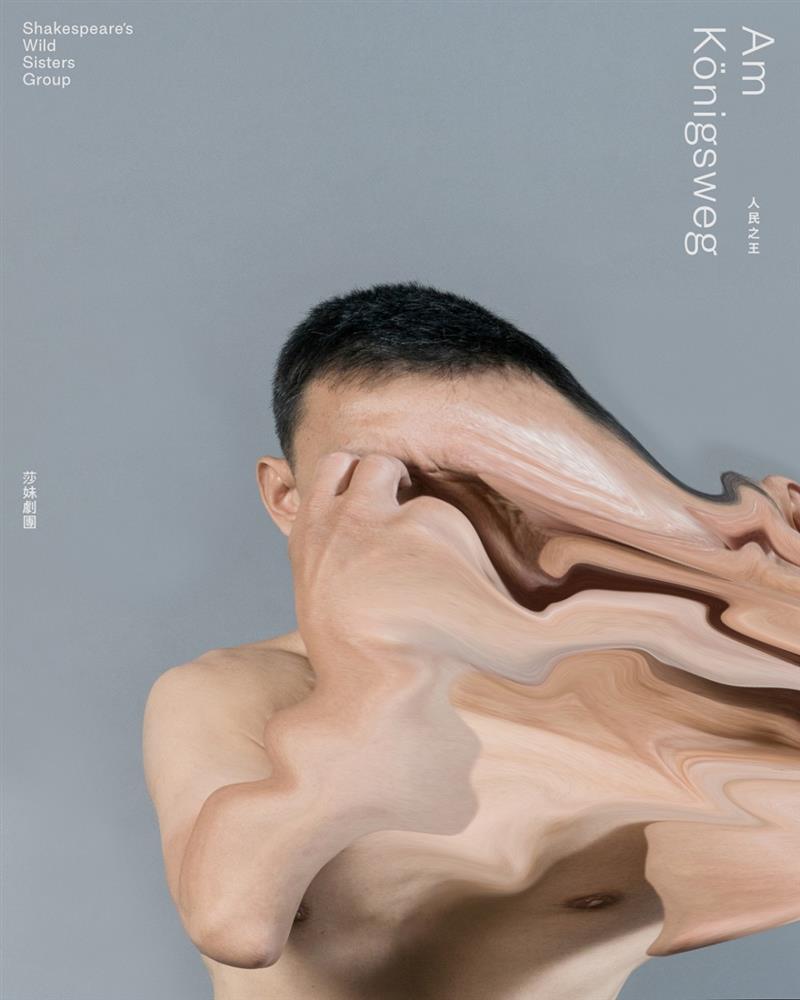

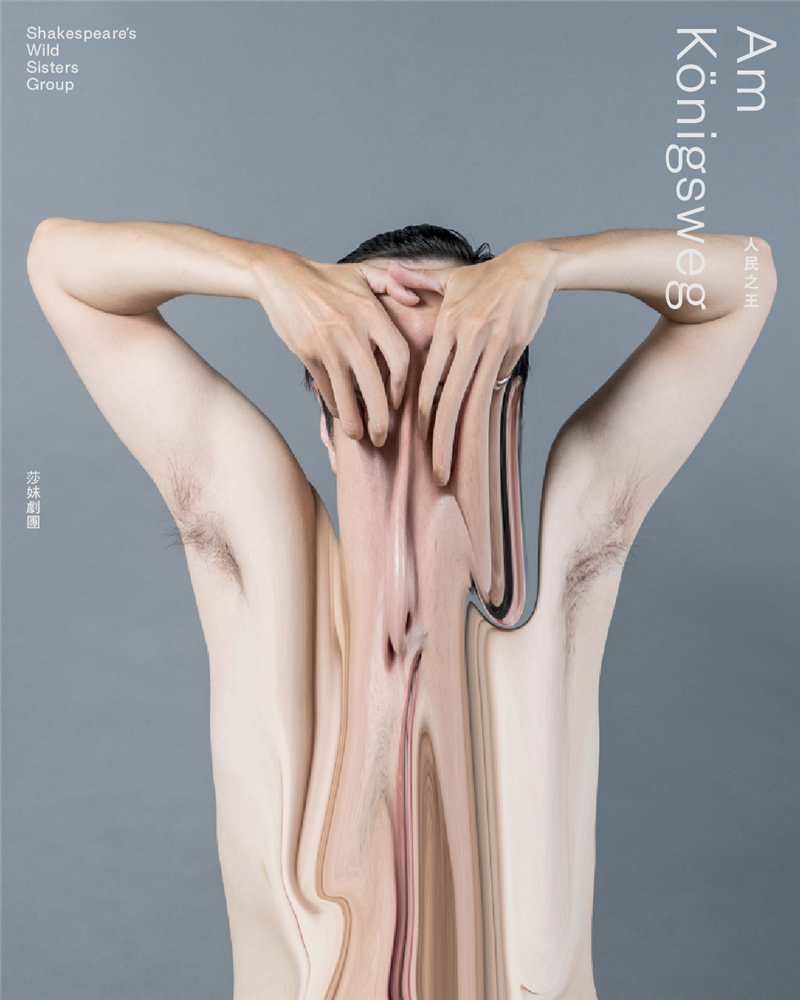

舞台形式空對照劇作家書寫的混亂、去中心、多焦點,將以一種結構性的渾沌,打破表演空間與觀眾之間的涇渭分明的界線。舞台被營造成一個被訊息轟炸的廢墟,一個被預言環繞的音場。聲音透過不同的媒介管道被傳播、放送,諸如字幕機、擴音器、收音機、麥克風、大聲公、喇叭等,各種當代傳遞語言與聲音的介面,將充滿整個表演區。

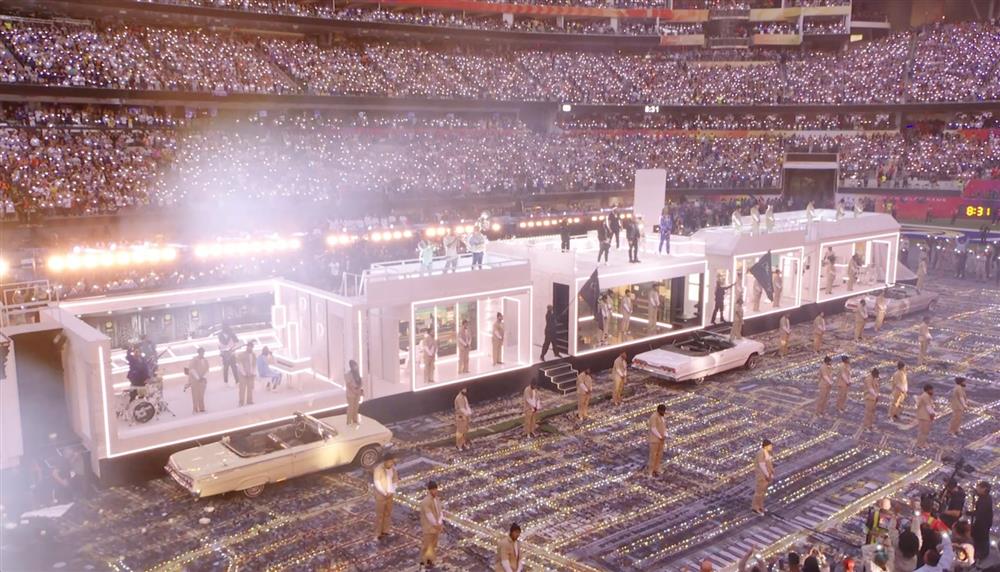

數位時代不能構成、凝聚共同行動的「我們」,反而造就了分化孤立的個體,所有的訊息溝通都將成為時代的噪音。表演者通過服裝、物件的暗示,演示著不同的性別、階級、種族與地位:男人、女人;黑人、白人、亞洲人;壓迫者、被壓迫者;上流社會、中產階級、遊民、難民等,彼此之間難以消弭,且日益擴大的裂痕與衝突。這注定是一場眾聲喧嘩的集體獨白,一個找不到合諧音準的民主大合唱。

台灣與丹麥,台北哥本哈根的跨國製作

《人民之王》的合作始於2017年,導演Baboo獲亞洲文化交流協會獎助,赴紐約研習半年,期間參與林肯中心導演工作坊(Lincoln Center Directors Lab),與來自丹麥的導演莉芙・海爾姆相遇、交流。基於兩人過往作品對「後戲劇劇場」的興趣與實踐,以及對彼此劇場美學的高度認同,決定連結雙方的資源,展開跨國合作,共同執導一部劇作。這也是莎妹劇團繼《餐桌上的神話學》、與日本第七劇場《交換手札》三年計畫之後,再度啟動不同形式的跨國合作,也是近年莎妹劇團持續經營、深耕國際網絡的具體成果。

演出資訊

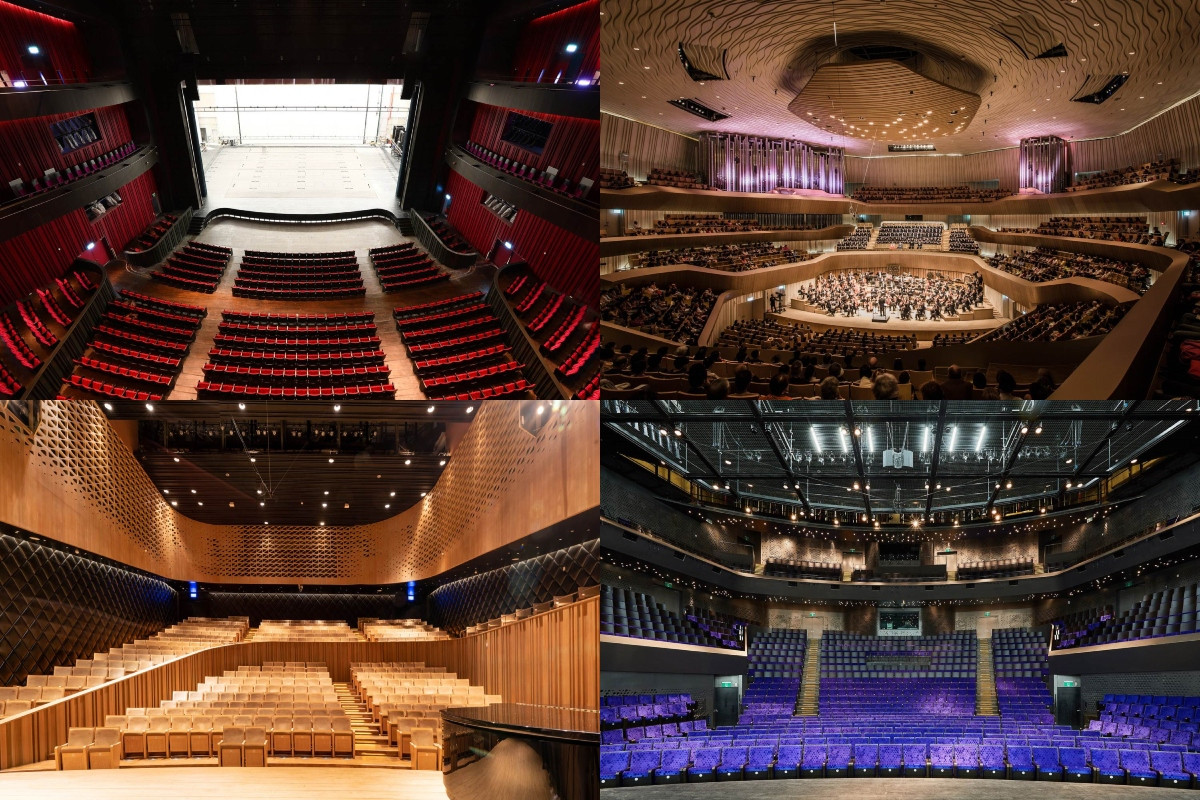

演出時間:12月11日至13日

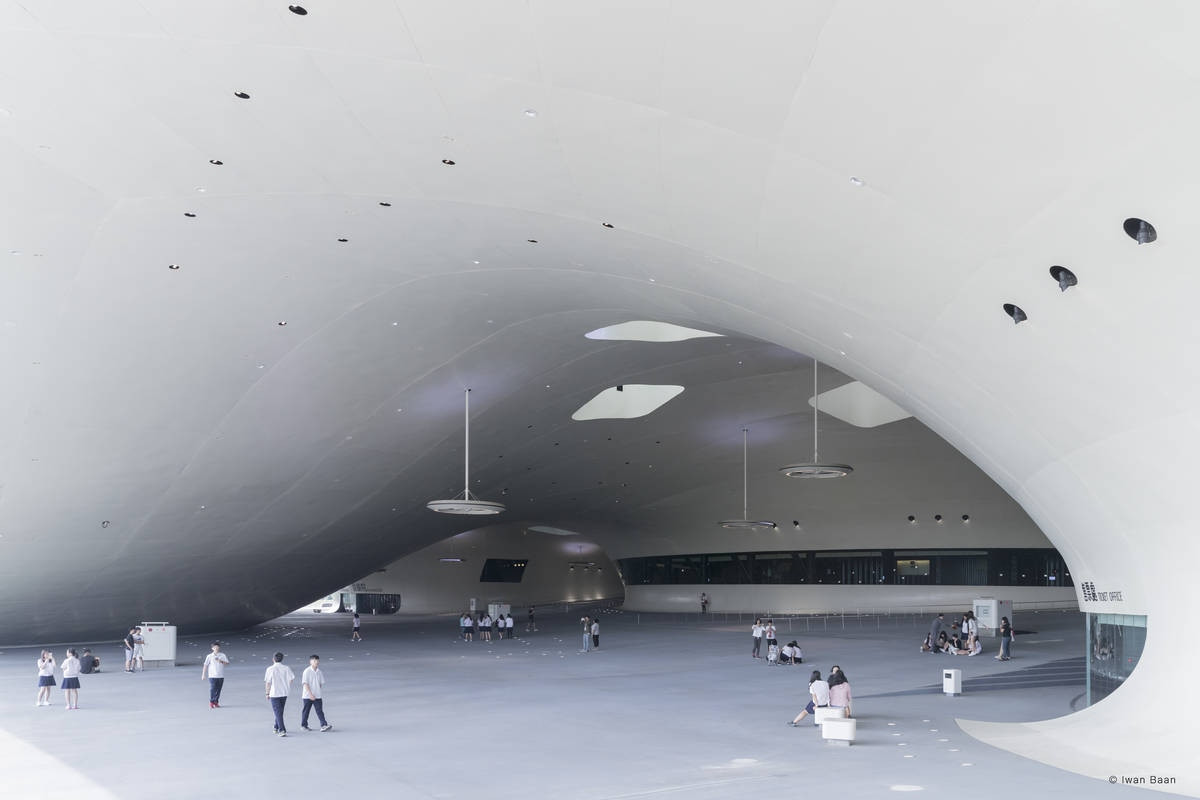

演出地點:台北市水源劇場

劇作家:葉利尼克(Elfriede Jelinek)

導演: Baboo Liao、Liv Helm

演員:王世緯、蔡佾玲、賴玟君、安原良、高俊耀、蕭東意

劇本翻譯:陳佾均

劇本改編:柯燕珠、陳有鋭

製作人:尚安璿

舞台設計:李柏霖

燈光設計:鄧振威

影像設計:孫瑞鴻

音樂設計:柯智豪

服裝設計:Jamo CHEN

動作設計:林素蓮

舞台監督:馮琪鈞

執行製作:曾仲儀

平面素材:聶永真

動態視覺設計:江品緒

攝影:Kris Kang

本演出獲國藝會「跨域合創計畫補助專案」補助

資料來源│莎士比亞的妹妹們的劇團