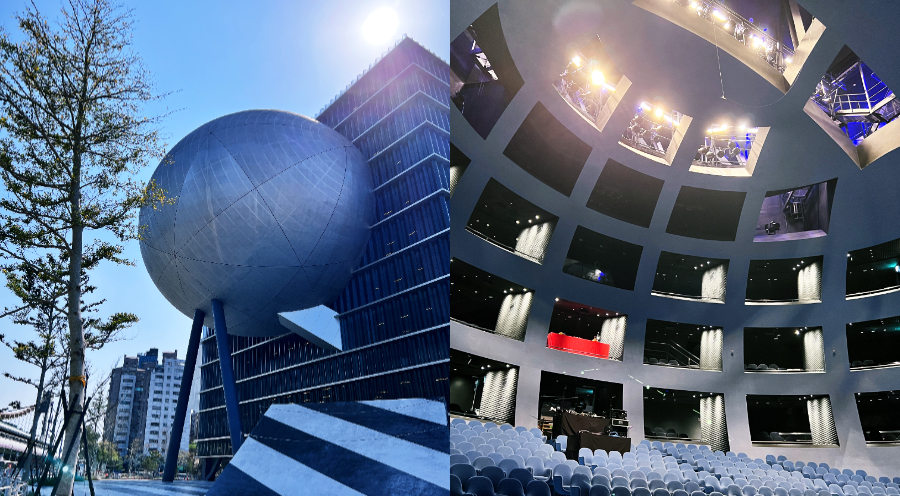

臺北表演藝術中心(北藝中心)於2022年3月11日起,展開為期兩個月的試營運,並將於8月7日正式開幕。而北藝中心坐落捷運劍潭站對面、緊鄰士林夜市,交通方便;雖其猶如「皮蛋豆腐」的獨特外觀評價兩極,但儼然已是台北市的新地標。事實上,北藝中心由知名OMA建築事務所的Rem Koolhaas與David Gianotten操刀,其設計靈感來自士林夜市鴛鴦麻辣鍋,讓劇場可獨自運用,也可連通結合,展現出如「劇場魔術方塊」的創意建築結構。

▶臺北表演藝術中心3月試營運!走進士林巨球欣賞售票、免費演出

北藝中心三大劇場:大劇院、球劇場與藍盒子

而北藝中心包含大劇院、球劇場與藍盒子三大劇場空間,目前已陸續展開場館的測試。而試營運期間,民眾可以參觀一二樓大廳,演出場域則須購票觀看表演才能入內。不過,現場也可發現動線指引較不清楚,或是部分地方尚在施工,屆時試營運結束後,北藝中心也將統整觀眾與媒體各方建議進行優化,讓空間更為完善。而日前,北藝中心執行長王孟超帶領媒體朋友們,開箱這座備受矚目的台北表演藝術基地,接著就來一窺「士林巨球」的設計亮點。

亮點1:參觀回路一窺神秘劇場後台

走進北藝中心前,先會被矗立在門口的橘紅色「參觀回路」吸引,其為單一動線設計,只進不出、走完全程約半小時,人們可以從回路的窗戶,一窺神秘的劇場後台,還能在路途中與表演者不期而遇;而抵達7樓的ACME餐廳,或許還能在此停留買杯咖啡,尤其餐廳外還有寬敞的戶外露台,能將美景盡收眼底。另外,之後即便在北藝中心閉館期間,民眾也能付費參加回路活動,未來也將規劃相關抵扣方法,比如購買北藝中心節目門票、在士林商圈消費等等,讓觀眾免費參觀回路。

亮點2:運用近1,200片雙層曲面玻璃

除了巨球相當搶眼之外,構成立面的玻璃,也格外吸睛。北藝中心一共使用了近1,200片雙層曲面玻璃,其每片挑高5米、重達300公斤,兩片玻璃間又夾了膜,以達到隔熱、隔紫外線的效果,且由於做工繁複,這些玻璃還是在西班牙製作完成,才有現在的通透明亮感。而曲面玻璃設計另有一項亮點──你能看清楚外頭風景,但從外面看進來,會有點扭曲、不太清楚,兼具透明又隱密的特性。此外,在早晚與傍晚時分,裡頭的燈光與玻璃會交織而成不同的層次美感,別有氛圍。

亮點3:隱藏版的特色指標設計

而北藝中心一樓戶外廣場至室內的黑白相間線條,為OMA打造的隱藏版指標設計,觀眾只要跟著向內縮的軸心,便能知道入口方向,反之則是出口。而每個劇場,除了兩座電梯之外,採單一入口設計,如此只要來過一次,之後便自然而然知道如何進去(多個入口有時反而會搞混),當然,初來乍到的民眾跟著特別的指標走,也能抵達劇場。比如大劇院的外觀呈梯形,入口處旁便設計了梯形網狀裝置,其一條一條的管子會發出淡藍色的光,與手扶梯相呼應;球劇場的手扶梯結構體上,設置了藍色球狀符號,使人一眼明瞭;藍盒子入口處旁的沖孔鐵板上,有由圓形LED燈去組成的一個方形,其會發出深藍色的光,也對應到藍盒子內部的藍色。

亮點4:球劇場的弧度座椅呼應球型空間

北藝中心標誌性的那顆銀色巨球,便是擁有近800席座位的「球劇場」,其內裝更依球體設置半弧形觀眾席,使每一排座位均能享受等距的觀賞視角;後方也設有19個包廂,裡頭則各有14~16個位置。而充滿弧度的座椅,既與球型空間相互應,也另藏有小巧思,人一坐上去後,椅面便會向前滑動、放大座椅面積,增加整體舒適度。另外,球劇場從天花板、座椅到地板都是選用Pantone 646,讓極具質感的「北藝藍」形塑空間氛圍。

亮點5:大劇院設有兩層樓、1,500席座位

大劇院兩層樓的觀眾席設計,一共可收納1,500個座位,並同樣以優雅的北藝藍來打造,且座椅收起來後可以完全貼平,如此設計能縮減前後座位的間距,來容納更多觀眾,也將舞台與觀眾的距離縮短,而座椅實際坐起來也頗為舒適。值得一提的是,後方玻璃外是遲到民眾的等待空間,再更外頭還設有一個陽台,中場休息時,也能出去眺望美景。另外,大劇院內設有兩個包廂:可坐16人、當作接待室用的VIP包廂,以及提供給創作者、導演使用的包廂,以就近觀察觀眾的反應。

亮點6:藍盒子可連通大劇院成超級大劇院

以更深一點的藍構成的藍盒子,約可容納500張單面座椅,也可增加椅子到800席,讓更多觀眾欣賞到中小型演出,甚至將前方的隔音牆打開後,便能連通到大劇院,組合而成深度達90米、約可容納2,300席次超級大劇院。整體運用不僅相當彈性,也能帶給創作者更多想像空間。

文字、部分攝影|Adela Cheng

圖片提供|臺北表演藝術中心