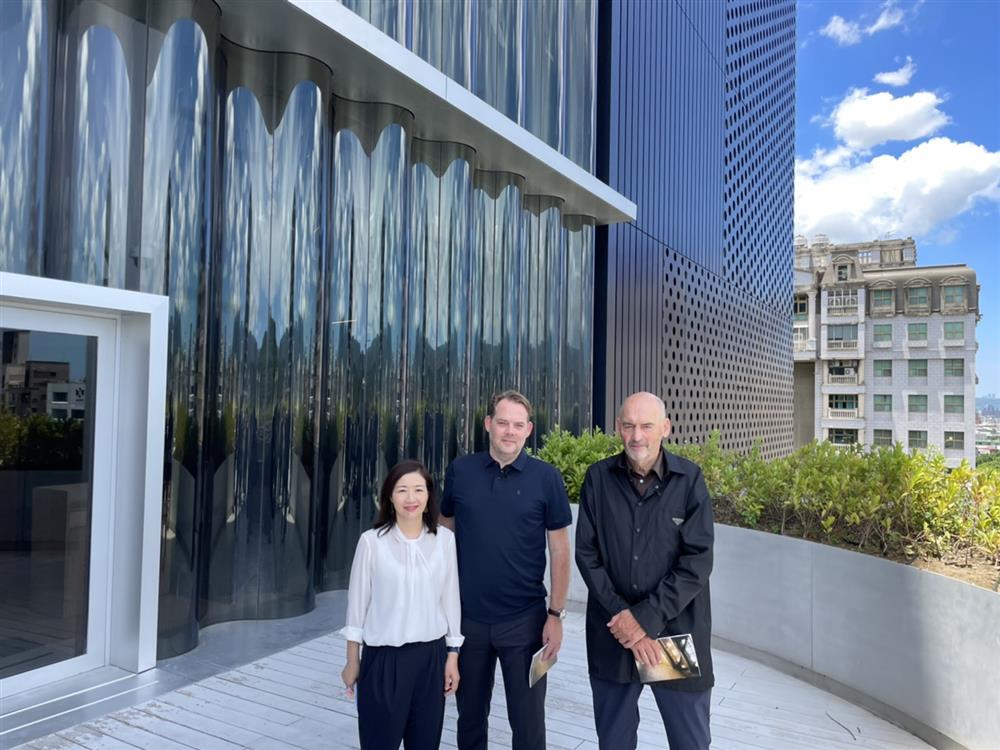

臺北表演藝術中心(北藝中心)2012年開工、歷經10年竣工,並於2022年8月正式開幕,其佔地兩公頃,共有地下1層及地上12層,包含大劇院、藍盒子與球劇場3個劇場空間。而操刀北藝中心的OMA(大都會建築事務所)的Rem Koolhaas與David Gianotten兩位建築師,也親自帶領媒體朋友們,一探這座建築的設計巧思與亮點,接著就跟著La Vie一同神遊當天的導覽路線!

▶臺北表演藝術中心詳細開箱!必走參觀回路、絕美曲面玻璃、特殊座椅設計等6大亮點

OMA帶逛北藝中心路線:大廳 → 大劇院 → 藍盒子 → 球劇場 → 參觀回路

大廳:讓人們聚集、舉辦活動的公共場所

由於捷運劍潭站與士林夜市商圈的人潮熱絡,OMA巧秒將北藝中心的3個劇場嵌入中央的立方體、把建物抬高,讓街道的活力從四面八方延伸進來,同時人們能利用B1的停車場、1樓的主入口、2樓計程車招呼站抵達場館,OMA也盡可能保留基地的公共空間,用來舉辦活動,也建立起與周圍鄰里的關係;2樓大廳平台也特別設計成與捷運軌道同高度,期盼產生與城市的連結,以及加深與台北的互動。乍看有點工業風的2樓大廳,搭配從劇院地毯轉化而成的大理石地板,與各有特色的劇院指標,得以讓人從簡潔設計的聚會空間到逐漸精緻的劇院內部,探索劇場的不同面貌與可能性。

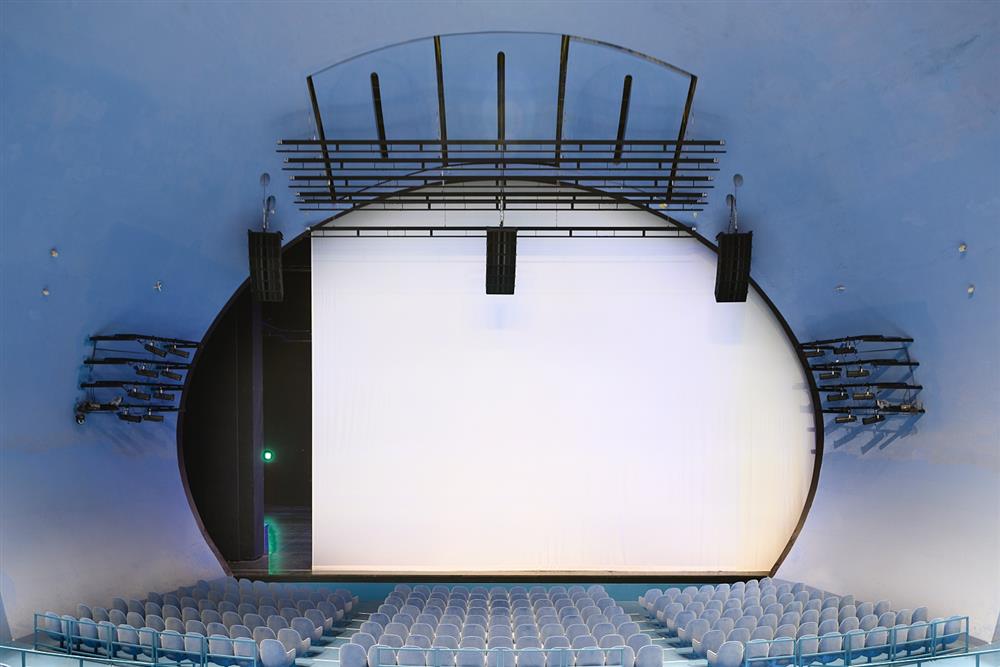

大劇院:提供每個人最佳觀看角度

觀眾可以從階梯或是手扶梯抵達擁有的大劇院,必須一提的是,OMA在北藝中心融入許多「公共空間」與「自然光」的設計,比如在大劇院前廳,能一窺城市風景,打開門窗、進到戶外陽台,更可眺望到圓山大飯店、自然景觀,感受到自然光灑落的愜意氛圍。而大家也可以發現,北藝中心的3個劇場運用了不同濃淡度的藍色,從牆壁、天花板、地板皆是藍色,OMA解釋,用單一顏色來代表劇院,除是為了維持一致性,在燈光暗掉後,相較於常見的紅色,藍色也會比較沒那麼凸顯、能成為很美的背景色。

至於備受討論的大劇院座位問題,David Gianotten說明,當年競圖的規格從舞台到最後一排距離為31公尺長、席位要1,500席,算起來間距就是95公分,符合一般劇院的標準,並沒有特別窄,若是排距要再加寬,席位至少要再減少300席,加上為讓每個人都有最佳觀看角度,愈往上排才會比較陡。座椅破損則是因為椅子當時已經先送來台灣,但因存放條件不佳,造成使用永續可回收材料製成的椅面碎化,大劇院座椅也將以加上椅套的方式處理、接下來幾個月會全面更新。

藍盒子:可容納實驗性表演的空間

挑高的藍盒子前廳,最上面就是7樓的餐廳露台、下方則是賣飲料的地方,白天的前廳有著明亮光線灑落、夜晚抬頭看或許還能看到星空。進到像是「黑盒子劇場」形式的藍盒子後,可發現其藍色較深一點,且除了兩側的包廂區外,裡頭的椅子都可以移除,意味著舞台在中間、觀眾在中間等表演方式都有可能。尤其打開隔音板後,藍盒子即可與大劇院結合而成超級大劇院,除可以啟發創作者意想不到的演出,也帶給觀眾獨特的劇場體驗。

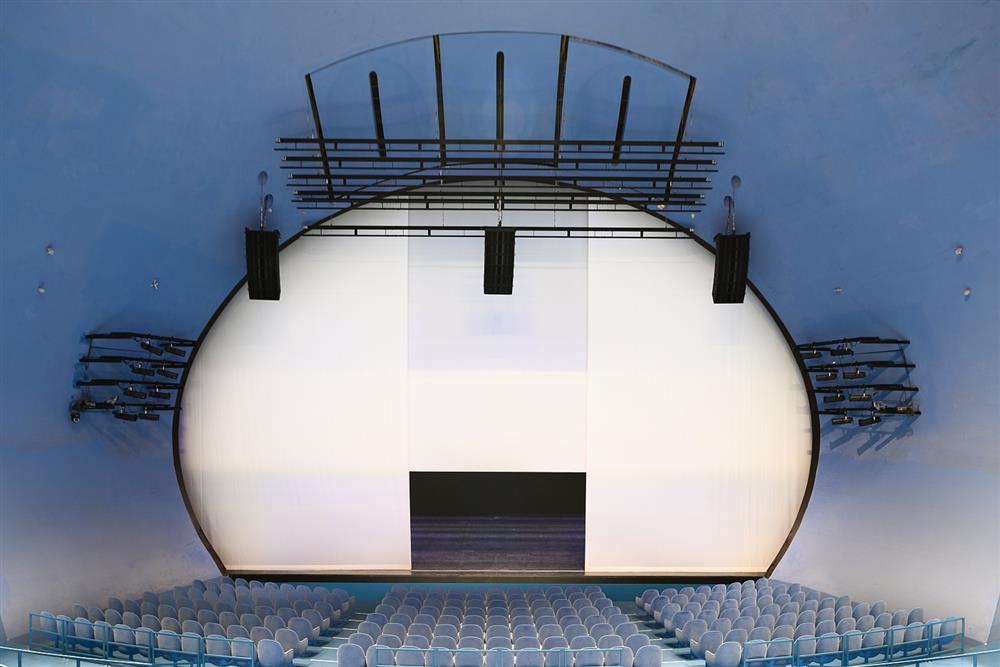

球劇場:球型設計讓觀眾與舞台很緊密

從大廳搭乘手扶梯抵達的球劇場前廳,為內層與外層之間的中間區域,也是通往觀眾席的動線,同時為OMA將古典劇場重新詮釋,以現代感的方式所呈現出的魔幻氛圍空間。進到裡頭,則是可坐800人的劇場,其最後一排到舞台距離為25公尺,球性的設計也可讓不同位置的觀眾,無視角阻礙看到舞台。球劇場的圓形座椅設計,除呼應球劇場外型,一坐下後,椅面還會往前推、擴大椅子面積,增加舒適度,也是一設計巧思。

Rem Koolhaas也特別提到,與荷蘭Inside Outside室內設計事務所合作的「膜」一般構造的布幕,其具有延展性,能做為不同方向、大小的開口使用,同時也可拿來投影,正如同一張空白畫布、擁有各式可能性。

參觀迴路:一窺神秘劇場後台

為讓更多人可以進來北藝中心,OMA打造了對大眾敞開的橘色「參觀迴路」,在過程中,除能透過窗框看到劇場運作、後台情形等,最後還能在11樓的天台劇場停留,欣賞外頭山景與城市樣貌。

帶逛北藝中心最後,Rem Koolhaas提到,他們一直很強調「了解當地」,不論是藝文風貌或是風土民情等等,這次不僅是與台灣建築師合作,為了這個項目他來台灣60幾次、David更是上百次,可惜過去兩年因為疫情無法前來,溝通也無法像以往那麼順暢,但絕對不是建築師做完一個作品就跑掉了,他們會繼續調整優化,也希望這個建築物能創造許多新的可能、有更多創意等著我們去發掘。Rem Koolhaas也透露,有一些台灣的業主找上他們合作,不過案子是否會成行,一切都還太早、無法公開,但他能回答的是,「OMA在台灣的合作經驗很好,會繼續在台灣耕耘。」