2022 ART KAOHSIUNG高雄藝術博覽會將於11月11日-13日,在駁二藝術特區盛大展開,預計帶來國內外精萃的畫廊及展商,包含台灣的大未來林舍、傳承藝術中心、國璽藝術、藝境畫廊等;日本的Japan Promotion、Gallery MORYTA;來自韓國的Keumsan Gallery、Gallery HANA、Art Factory等,包含上百位風格多元且具代表性的藝術家和作品,期以成為東南亞和東北亞藝術產業的匯集點。不僅如此,本會展也在今年邁入第十週年,充分展現雄厚的文化底蘊和對南島藝術的深耕實力,並於駁二藝術特區劃下這歷史性的標的。

本屆亮點搶先看

現代水墨主題特展

2022高雄藝術博覽會特別邀請黃耀德先生作為「現代水墨」的策展人,攜手張光賓、許雨仁和李英皇等多位藝術家一同展出一系列的水墨作品。

東南亞當代藝術主題特展

由大苑藝術創辦人張學孔所策劃,以資深的產業視角,將東南亞藝術文化帶進本屆高雄藝博中。參展藝廊包含藝境畫廊(ARTDOOR Gallery)、多納藝術(Donna Art)、新苑藝術(Galerie Grand Siècle)和越南的 VIN Gallery,與台灣畫廊展開一場當代藝術的交流。

國外重量級人物擔任論壇講師

今年展會中將舉辦兩大論壇,其中包含韓國畫廊協會會長黃達信,講述Fierze&Kiaf博覽會——一場由首爾與英國聯合舉辦、吸引三百家畫廊參與的亞洲最大藝術盛會——的舉辦過程,以及其對亞洲市場發展的資深見解。另一場則邀請到來自日本知名的「工薪族收藏家」——宮津大輔,為我們演講對亞洲各地藝術作品的看法。他是一位憑藉對藝術的熱愛,從早期以薪水收藏草間彌生、奈良美智的作品,到今已擴及至亞洲各國的藝術品的藝術鑑賞者。

國內外藝廊精選作品

⭔ 大未來林舍|劉時棟

大未來林舍的藝術家劉時棟擅長以獨特細膩的拼貼手法及創作美學,描繪出真實的世界,並建構出具東方詩韻的繪畫性空間。其創作取材來自於日常「採集」的自然與非自然的物質文化殘片,拆解又重構了「歷史」和「記憶」的敘事架構與實相,形成了一幅幅生活記憶微型博物圖景。

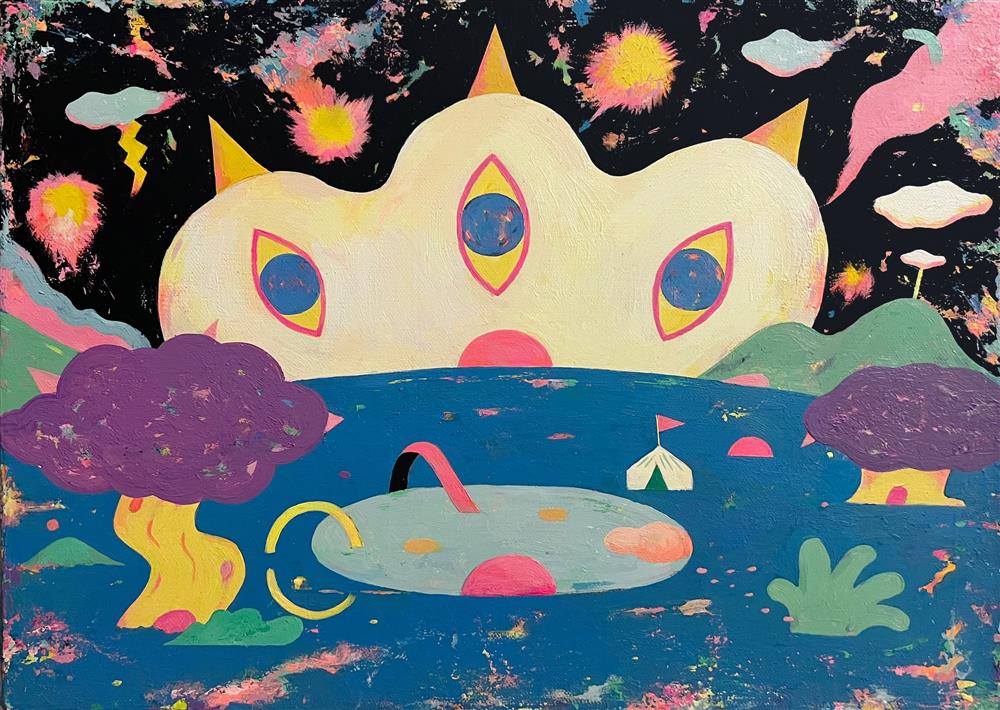

⭔ 伊日後樂園|吳騏

今年新成立的伊日後樂園是伊日藝術空間的全新品牌,其中例如插畫藝術家吳騏,風格奇幻、用色繽紛,作品元素常出現的「夢獸」、「鳥人」扣合著他的核心特質「夢想」與「自由」,成就了他童趣風格中自由奔放的面貌。創作介質廣闊,包含至壁畫、服裝、包裝、陶藝等,大大展現了其藝術實力的多元性。

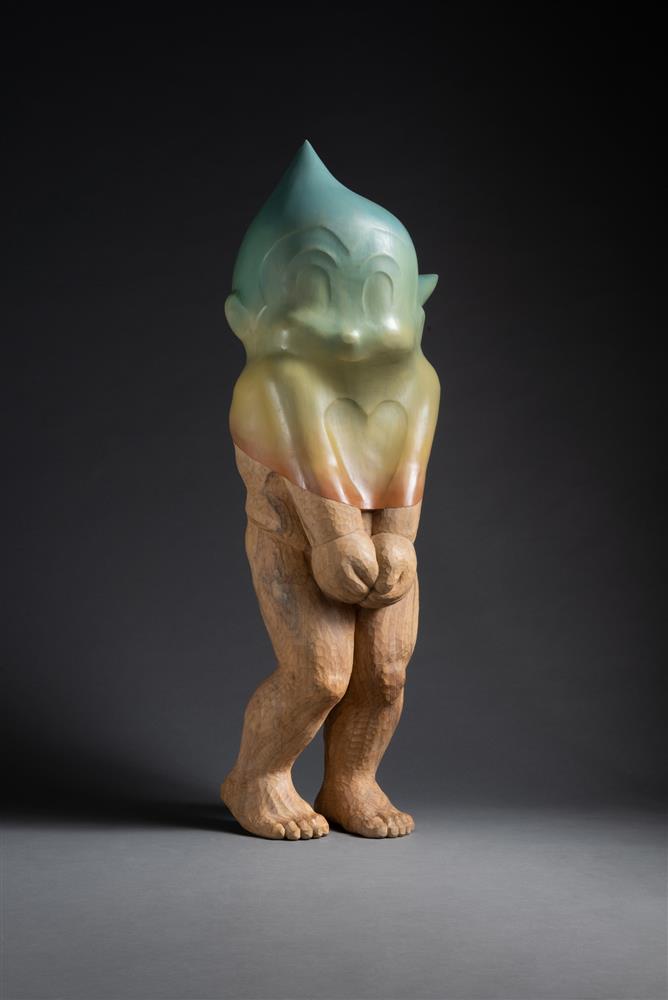

⭔ 清風Mr. WING GALLERY|董旻晉

來自清風Mr. WING GALLERY的董旻晉為雕塑藝術家,擅長將自己生活中的經歷,細細品韻,轉化成流線、和諧的木雕作品。

⭔ 晴山藝術中心|許明香

晴山藝術中心的陶藝藝術家許明香,擅長雕塑仿真技巧,將年代的建築、空間和記憶,以寫實的手法表現出來。泥的創作早已與他的生命相容,共創出富有情感的藝術作品。

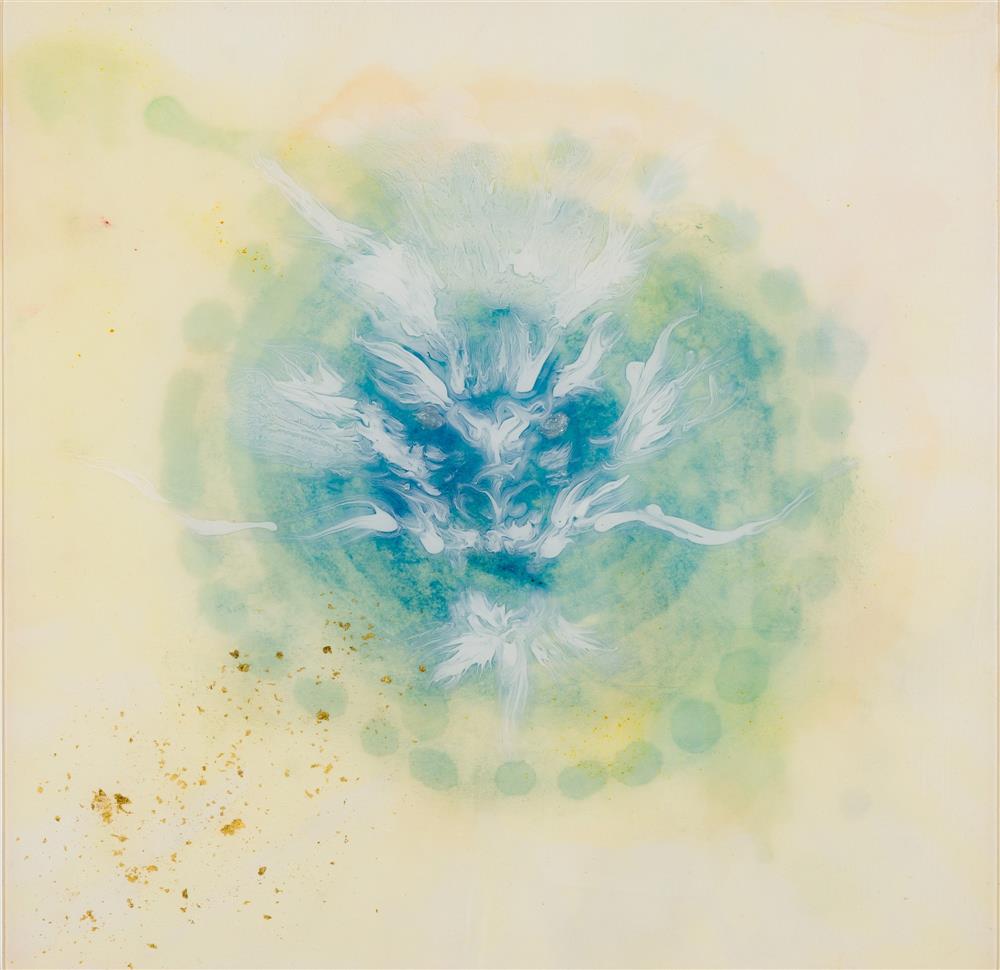

⭔ Japan Promotion|Shin-emon

來自日本畫廊Japan Promotion的Shin-emon期望在作品中傳達自然、宇宙的和諧及能量存在的重要性,呼應《Wind Dragon》,他自然元素的「風」結合象徵性的龍,描繪進作品中,表現出東方美學文化。

大苑藝術張學孔亦分享到,東亞的藝術發展正呈現此起彼落的樣態——日本當代藝術的發展近幾年提升至另一個階段;韓國經過藝術界和政府的一齊努力,在國際間逐漸建立起一定的聲譽和地位;東南亞則因各國不同政策和博覽會的發展,使藝術產業有了崛起的可能性。高雄藝術博覽會將東亞藝術產業的面貌濃縮進駁二藝術特區,不僅展現了海港城市獨具魅力的文化底蘊,更彰顯了深厚的藝術影響力,共創亞洲當代藝術的盛會。

2022 ART KAOHSIUNG 高雄藝術博覽會

Collector & VIP Preview 藏家及貴賓預展|11/10(四) 14:00-20:00(僅限邀請)

Public Days 公眾展期|11/11(五)-11/13(日)11:00-19:00

Venue 展覽地點|駁二藝術特區 P2、P3 倉庫(高雄市鹽埕區大勇路 1 號)

Organizer 主辦單位|大苑藝術會展有限公司

資料提供|大苑藝術