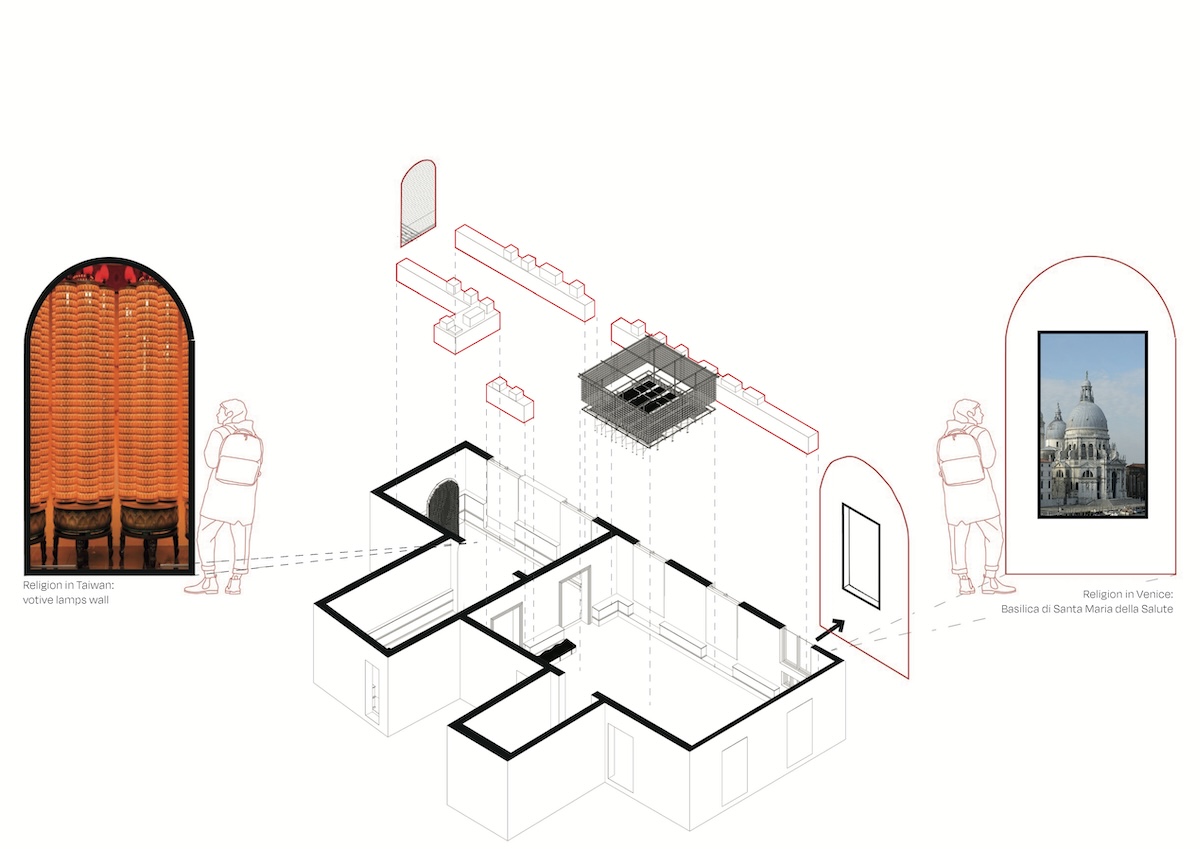

2021年末,嘉義火車站以「Back to the Future」為主題的微改造初步成果,隨台灣設計展發表;半年過去,由本埠設計、博瀚設計與品悅設計攜手進行的改造計畫,終於告一段落,其透過空間、設施系統與服務優化三大面向,重新梳理售票大廳、候車大廳和第一月台,讓這座曾有「全島第一摩登」美稱的車站,拋開繁複、重回古蹟質樸本質。

曾經的嘉義火車站

1933年,嘉義曾是全島美感、現代化程度首屈一指的鋼筋混凝土造火車站,車站大廳有著挑高環樑、高窗透光的氣度,而建築兩側翼中的候車大廳,則透過空間中的開口,揉合城市與月台內列車行駛風景。不過,隨著使用時間的累積,車站內多了未經編排、無系統的散亂訊息,比方說各式海報與公告,讓車站服務性以及作為古蹟的建築美感,可惜地下降許多。

「簡化」是改造要點

而之所以稱作「微」改造,是因設計團隊的主要任務並非打掉重練,而是將車站「簡化」到原始古蹟的美麗、質樸狀態,並試圖在市民使用習慣、空間美感間取得平衡。2021年嘉義舉辦台灣設計展前,第一階段改造已透過兩大手法初步簡化建築,一是車站內外較為繁複的物件被拆卸,二為指標系統有了局部的整理與更新。七個月過去,嘉義車站又有何進一步的改變?

微改造後的嘉義車站,3大亮點整理!

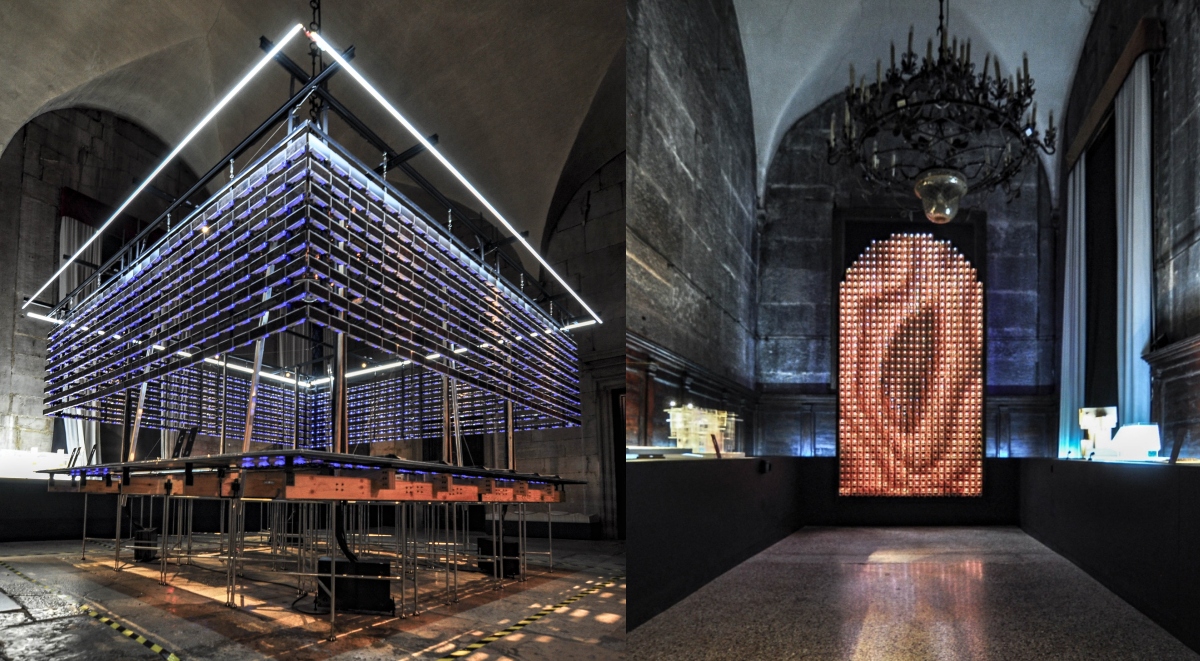

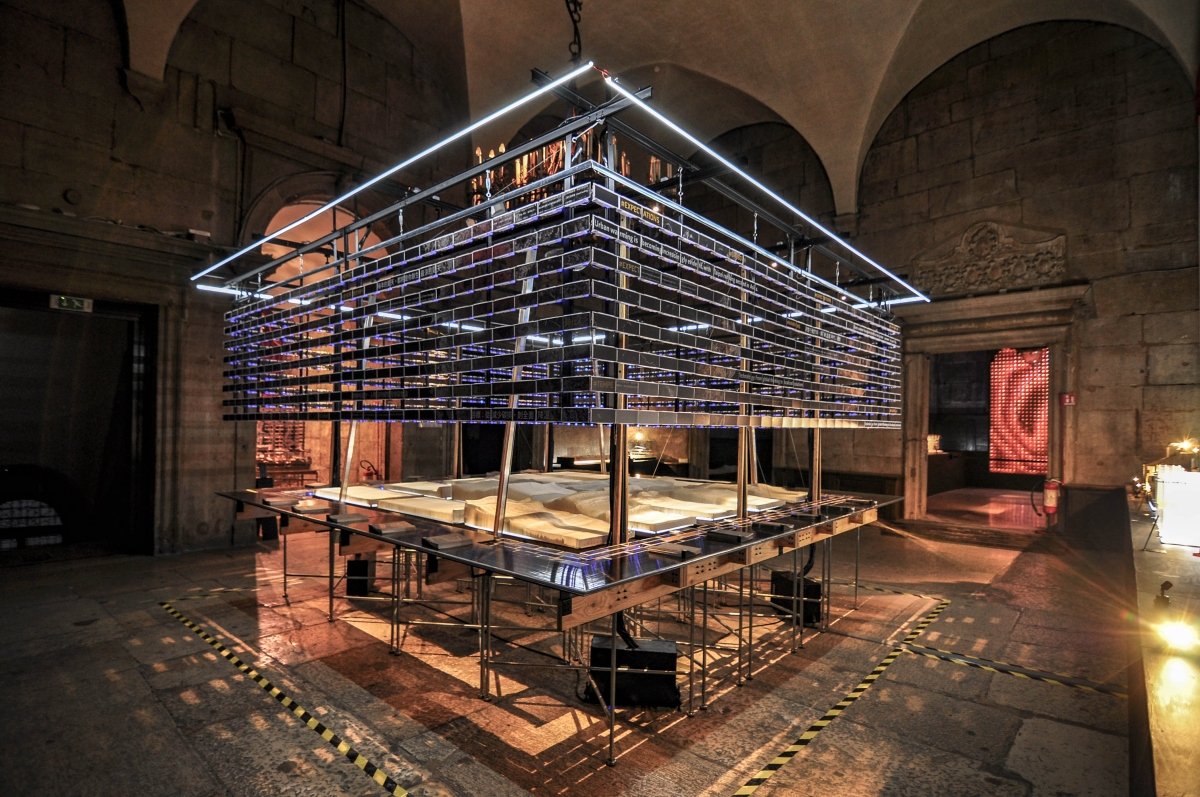

01. 售票大廳|燈帶環繞凸顯古蹟氣質

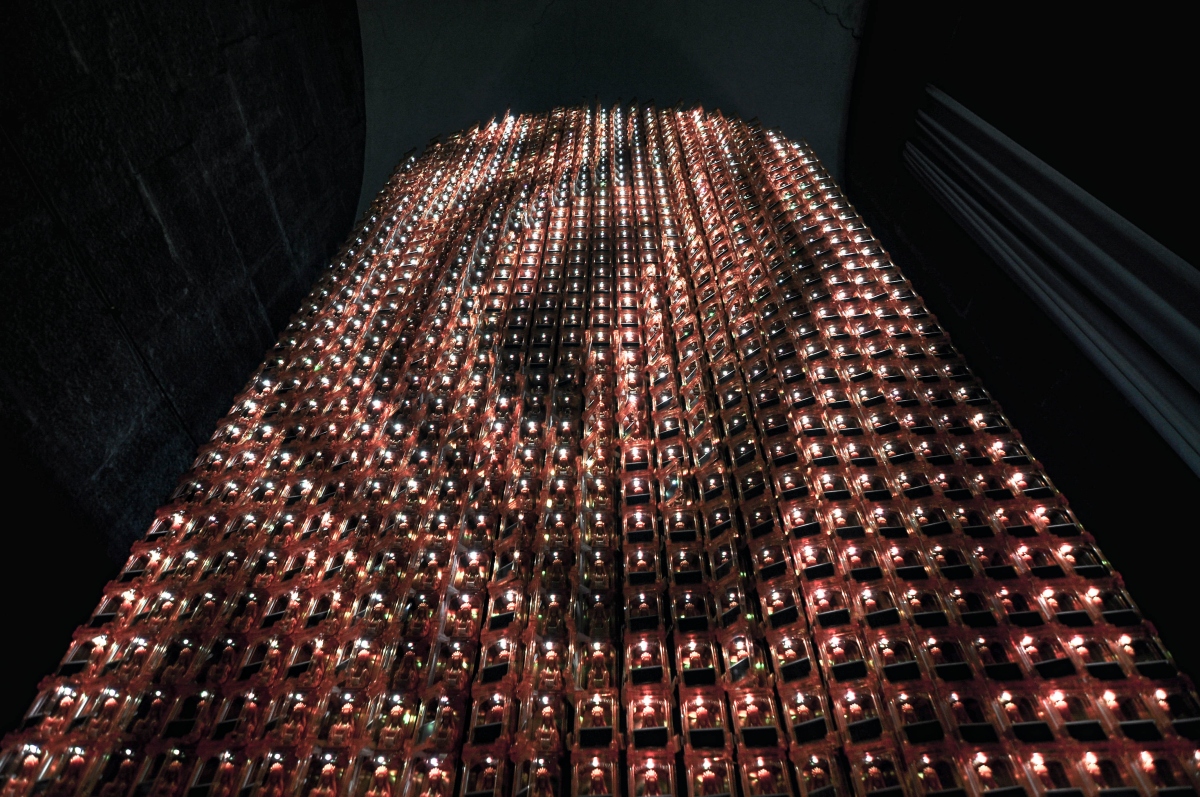

售票大廳改造有兩大要點,首先是優化車站之於民眾的服務性,二是兼顧古蹟空間特質。主體透過「環型燈帶」系統,強化車站視覺一致性與功能性,其以燈帶光線強化梳理後的大廳空間,彰顯建築挑空的氣度、空間層次,以及天花、梁帶、高窗等設計元素,讓車站拾回昔日風華。

功能方面,燈帶結合了指標系統,銜接起城市、月台、大廳空間,給予民眾更明確清晰的指引性,而在未來,燈帶更可成為機電增加的管道空間,也方便日後站方進行維修保養。

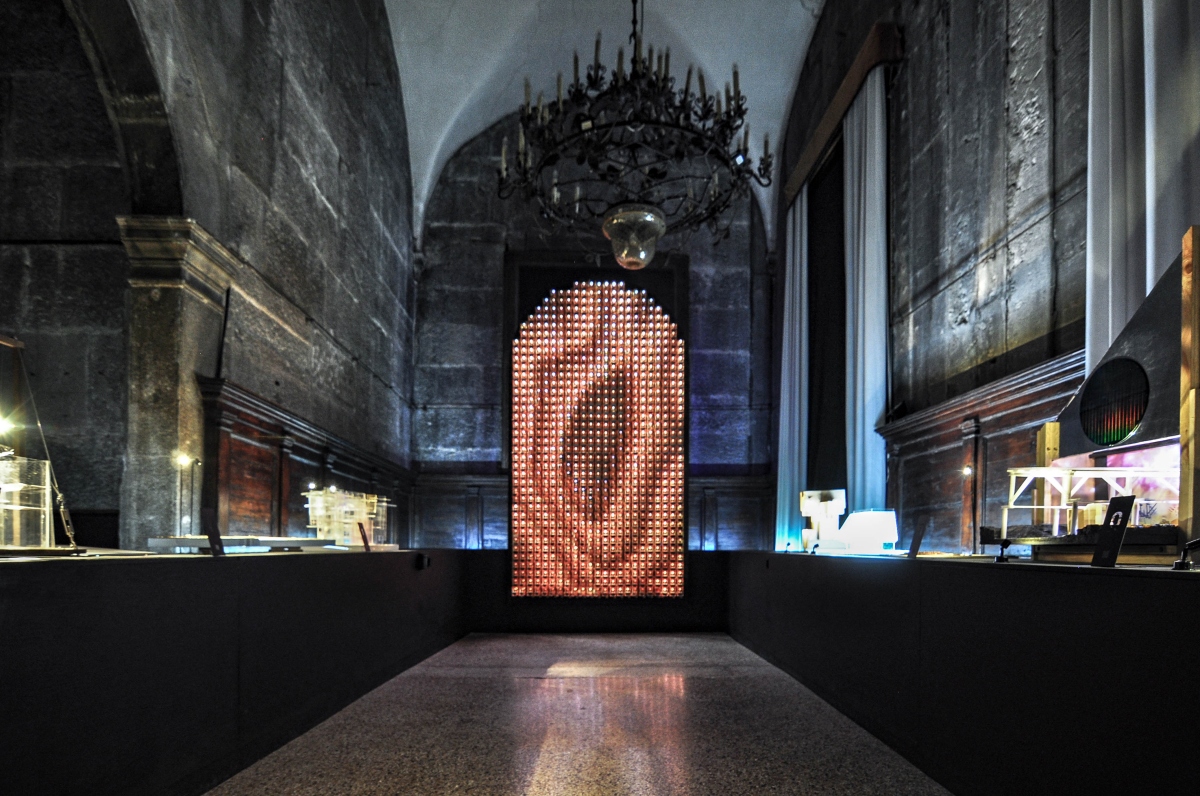

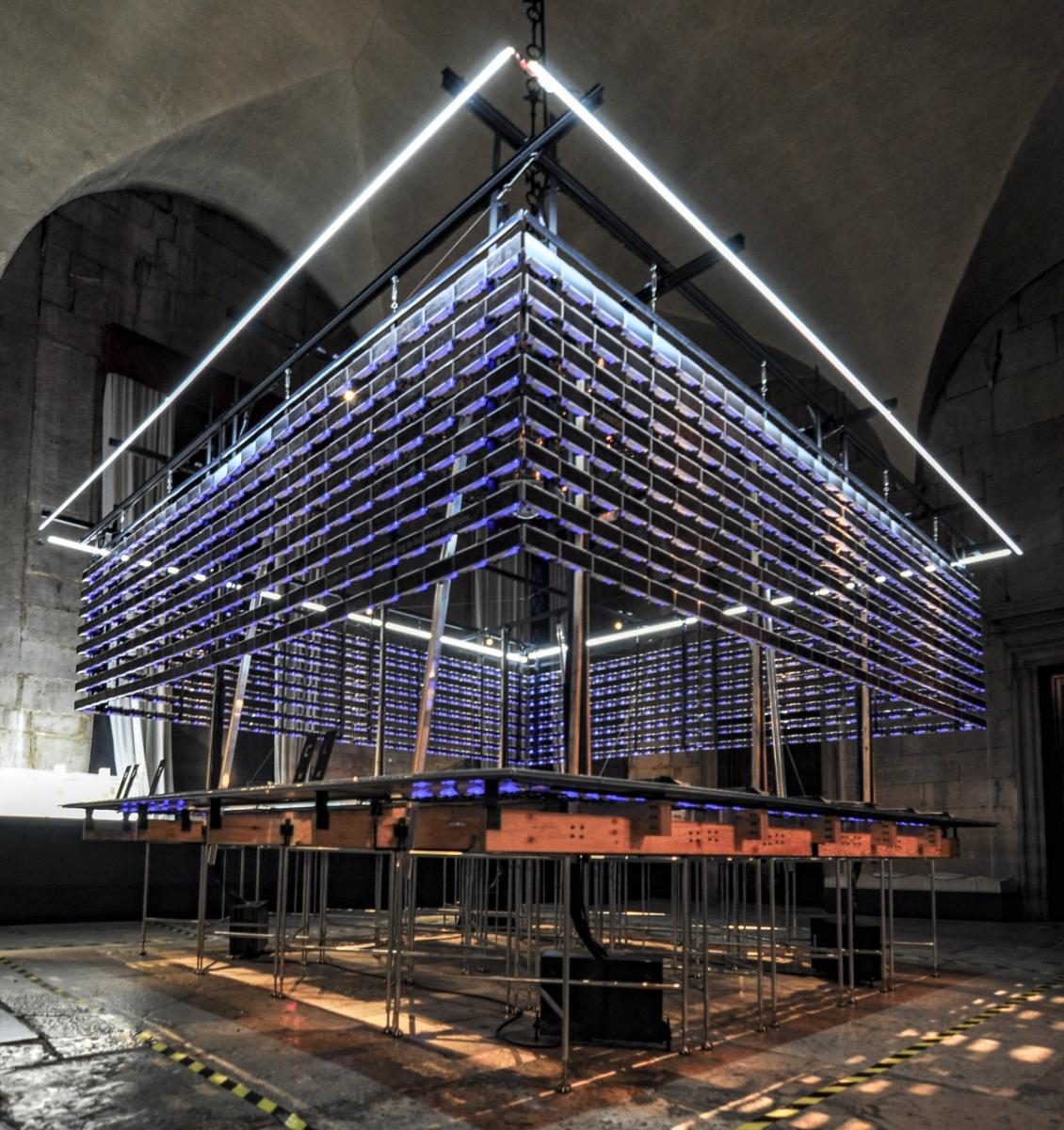

02. 候車大廳|打開與城市、月台間的對話

舊稱「三等待合室」的候車廳,串連出入站閘口及大廳,是出入月台的重要樞紐,並提供候車休息、商業空間及廣告等服務。原先靠窗的服務機能設施略顯凌亂,因此在保留門窗、牆面、地磚等歷史空間基本特質的原則下,將現有服務性設施整合於側廳中央,藉此把兩側窗樘打開,如此一來,旅客便可透過候車大廳望向城市廣場與月台;此外,更增設全新台鐵便當門市、旅客服務中心,強化車站機能及便利性。

03. 月台|帶入減法設計,提升候車品質

擁有台鐵、林鐵、進出閘口的第一月台,是個系統繁忙的區域。過去,等候區及入站閘口區,充滿低度使用的電話亭、臨時張貼物等,阻擋了古蹟建築立面與月台間的連結;桁架懸掛著大小、顏色不一的指標系統,許多訊息張貼位置重複,紛亂的閱讀性讓旅客容易迷失,空間也顯得紊亂。

對此,設計團隊考量民眾使用習慣與資訊需求,亦衡量空間區劃、使用強度後,透過減法設計整併資訊,做出兩個改變。首先,設計團隊針對指標系統設置規範、適度調整位置,提供民眾清楚的空間導引,盼能藉此提高空間的使用性。

對於月台,則在保有歷史建築氣質風貌的前提下,將色彩簡化,讓視覺變得洗鍊,並重新安排座椅,藉此抒展月台前後與候車廳、軌道間的空間關係,讓旅客置身其中更為放鬆。

資料、圖片|台灣設計研究院