「紙」在生活中無所不在,是大眾熟悉的古老材料,它除了具有供書寫、清潔、經塑形後可轉化為日常容器⋯⋯等實用功能以外,也是許多藝術家擅用的創作媒材。為了讓大眾看見紙的多重面貌,臺北市立美術館(北美館)首度與樹火紀念紙博物館合作,並邀請FENKO鳳嬌催化室策展,於館內三樓3C迴廊推出「崎」年度計畫。這場展覽以紙為主角,展陳由李育昇、林煥盛、瓦豆製作3組藝術家,透過紙張再造、重塑技藝搭配燈光設計所演繹的「山中奇景」主題,在白盒子內建構起一處可隨意穿繞、漫步的奇山異域,邀請觀者前來探索。

北美館年度計畫「崎」背後兩大推手

成立於1995年的「樹火紀念紙博物館」,是全台灣首座以紙為主題的博物館,館長陳瑞惠連結擁有60年造紙經驗的紙廠團隊,運用博物館典藏、研究、展示、教育功能,也投入文創領域,讓紙張更貼近大眾生活。而「鳳嬌催化室」則是由紙廠演化而來的實驗平台,其跨界藝術、設計、保存修復、建築等專業領域,發展各種紙材裝置計畫,翻轉紙的既有樣貌。

「崎」邀請觀者在美術館中遊山、細賞紙張

鳳嬌催化室本次受邀至北美館策展,總監李依耘表示,「崎」帶有打破大眾對紙的既定印象之意涵。展覽中,紙不僅作為材料,也作為空間的結構、溝通的介面而存在;形態既是平面的,也可獨立成為立體雕塑物件。而紙張的輕質、透光與可塑性,更是豐富了現場觀展體驗,不妨試想——在美術館裡產生遊山的體感,同時雙眼 還可觀察各式紙張的細部質地。

三大主題建構紙的奇山異域

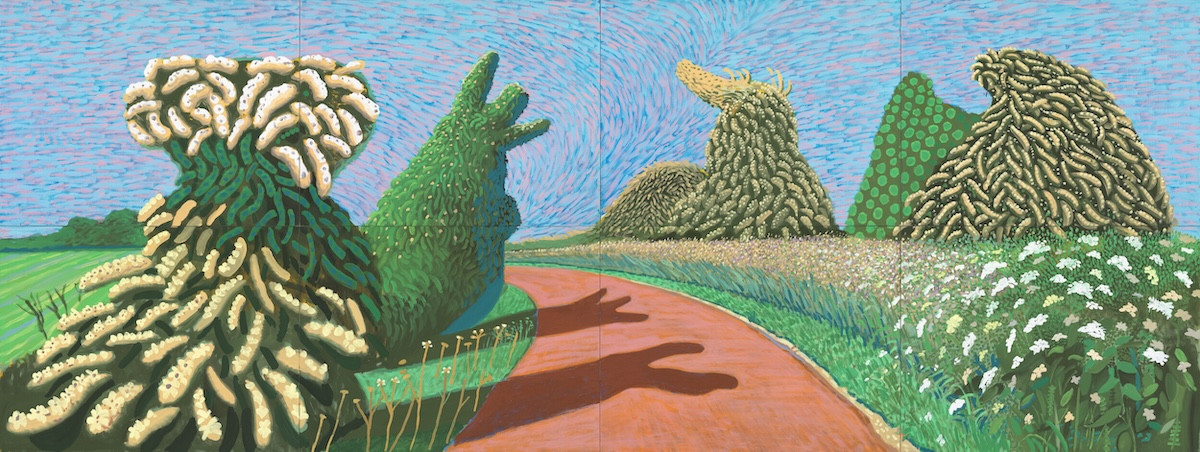

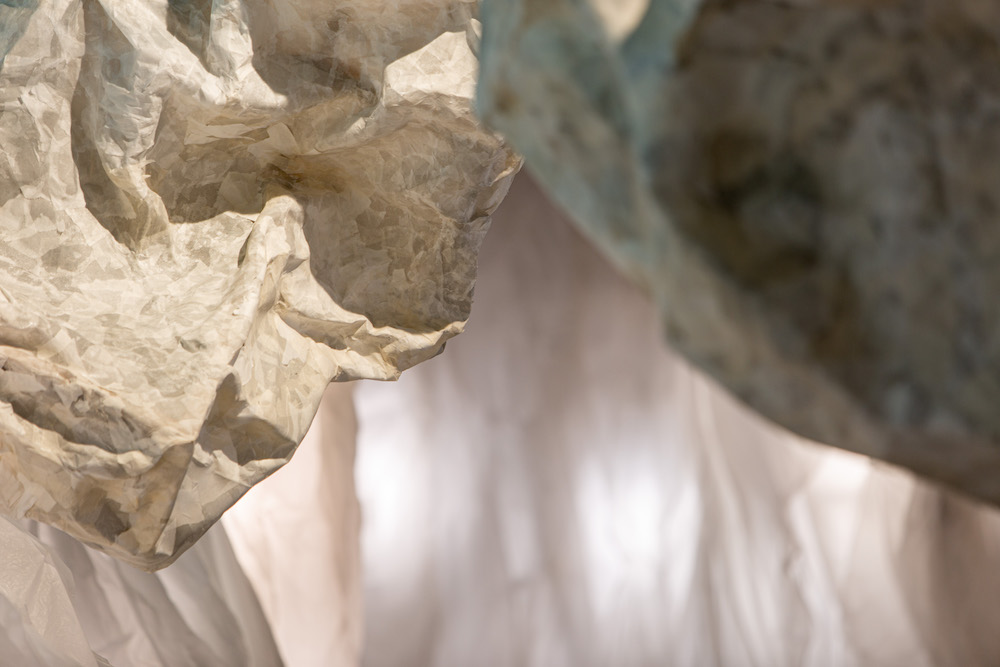

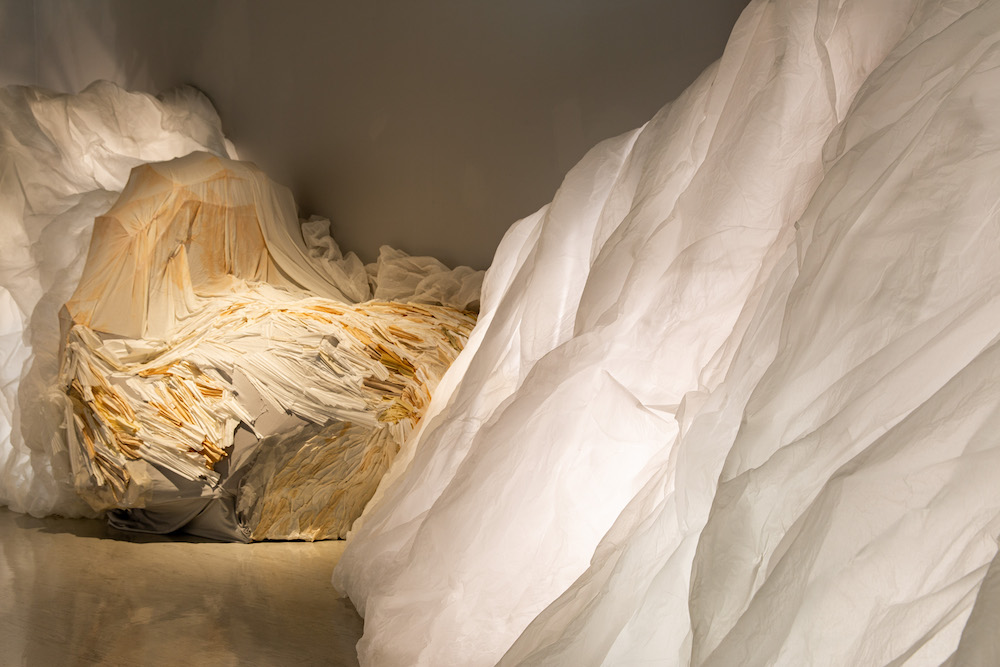

本展選在北美館3C迴廊展出,場域具備通透、開放、流動特性,鳳嬌催化室正是針對這些特質構思展覽。展名「崎」具山路不平、不易行走之意,文字拆解後成「山」與「奇」則延伸出似幻境的意向;展覽動線根據3C迴廊走向規劃,依序為「山徑」、「漂浮之境」、「流光」3個主題區域,形成一個由紙與複合媒材所建構的空間,包含各種紙材纖維的獨特性,以及大幅度紙張形塑空間的流動感。當中,各式紙材幻化為自然萬物,小至土壤、苔蘚和岩層,大如山壁與巨石,觀者無論微觀、宏觀各有意思。

李育昇、林煥盛、江佶洋3位藝術家跨界共創

為了更多樣、深入探尋紙材,策展團隊與劇場服裝設計師李育昇、書畫修復師林煥盛與「瓦豆製作」燈光藝術家江佶洋跨界合作,結合如染、揉、撕、摺、塑、畫、裱、曬、壓等工法所衍生的非均質(heterogeneous)創作語彙,運用材質多層次的堆疊、組合和變化重構空間語序,再現山中樣貌。

⭔ 書畫修復師林煥盛|裝裱工藝

步入展場,可見首區「山徑」左側帶人為線條感的長柱,對照著右側形態有機紙質山壁,李依耘表示:「展覽有許多『二元對照』的表現形式,呼應文明與自然、重與輕、光明與黑暗的對照關係。」左方長柱由書畫修復師林煥盛採紙張「裝裱」傳統技法表現,柱面並未修飾至平滑,反而刻意保留紙張銜接處的痕跡,凸顯裝裱工藝的嚴謹與工整,與對面山壁的隨機性形成鮮明對比。

⭔ 劇場服裝設計師李育昇|玩轉多元紙張纖維材質

從這面山壁至後續類岩石表面、地層的紋理,都出自劇場服裝設計師李育昇雙手,他的作品過去多在劇場、表演藝術領域發表,當談及本次創作心得,李育昇說:「以往是用『加法』做設計,要把多種媒材做成華麗、精美的樣子;這次則是用『減法』,媒材只有紙,主題鎖定台灣的山與石景觀,現場有如北海岸金瓜石的裸露岩層,也有像被河流沖刷得圓滑的鵝卵石。」媒材與主題聚焦,成品如何做出豐富性,對創作者來說是種考驗。

雖然媒材鎖定紙,但有趣的地方在於,紙有非常多種類與形態、各自呈現的視覺感也不同,比方說機器紙銳利、手工紙相對柔和,不同紙材纖維或纖弱、或強韌,斷裂後所產生的視覺效果很不一樣,而李育昇特別不以工具剪裁、而以手撕方式分離紙張,就是為了彰顯紙張纖維的細節。

李育昇特別提到一種帶「布料」視覺感的紙張,其原料為纖維極為強韌的「馬尼拉麻」,經抽絲後製成紙漿、加工為極細的條狀紙帶,再撚成紙紗線後編織成面,兼具服裝布料的材質紋理與紙張的自然纖維感,非常有意思,也巧妙回扣李育昇過往常以服裝作為創作載體的特質。

⭔ 燈光藝術家江佶洋|創造現場豐富光感

負責「崎」燈光設計的瓦豆製作藝術家江佶洋提到,這是他第一次如此頻繁、親密地接觸紙張,而光需要媒介才能停留並映射出媒材的多樣性,北美館良好採光更是為展場增添變化,當光注入紙纖維交織的空隙,以及揉捏、壓摺過的複雜紋理,將形成自然溫潤的光影,「加上展期將走過四季,觀眾可以體驗不同時節的光感。」紙張隨著時序流轉,表現出瞬息萬變的姿態,恰如自然界地質樣貌隨時間產生的形態轉變。現場升起與消融共存的狀態,邀請觀者往返於物理、心理空間,共感山中奇事。

崎Heterogeneous

展期|2022年9月17日開展

地點|臺北市立美術館 3C迴廊

備註|展覽期間將不定期推出與紙材相關的講座、工作坊等活動,相關資訊請至臺北市立美術館官網查詢。

資料、圖片|臺北市立美術館

部分攝影|izzie pang