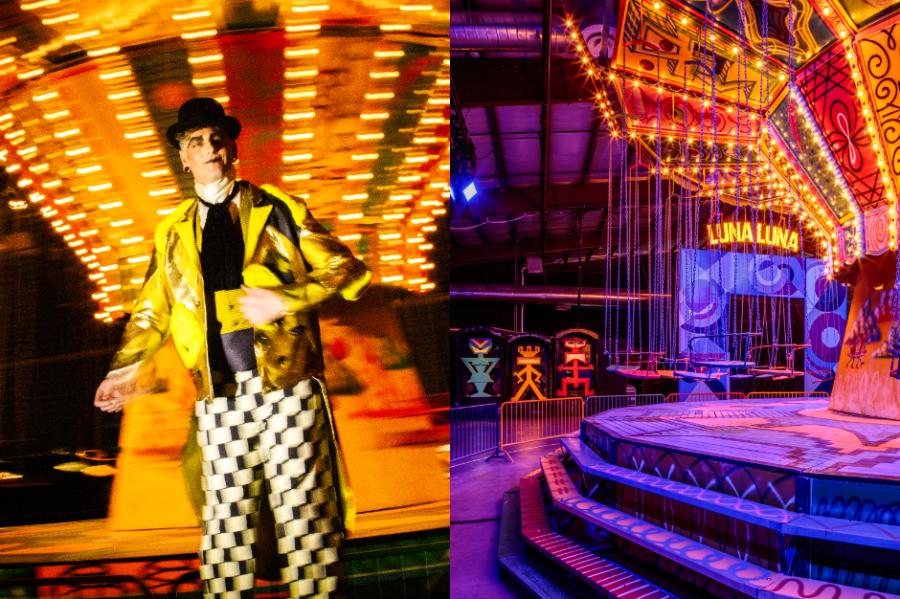

始建於1987年德國漢堡的「Luna Luna: Forgotten Fantasy」藝術遊樂園,是全世界首個結合遊樂園與美術館的計畫,匯集30多位知名藝術家設計遊樂設施、互動裝置等內容,卻在首演後便消聲匿跡,直至今(2023)年12月才終於重新開放,邀請各個年齡層的觀眾前來一睹當時最前衛的沉浸式藝術體驗。

Luna Luna最初由奧地利藝術家André Heller成立於1987年,首次結合遊樂園和藝術展示,以遊樂設施、互動裝置和遊戲為內容特色,集結30多位時下最受歡迎的藝術家進行表演與創作,包含紐約傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat(尚-米榭.巴斯奇亞)、普普藝術家Keith Haring(凱斯.哈林)、英國藝術教父David Hockney(大衛.霍克尼)、Rebecca Horn(麗貝卡.霍恩)、Roy Lichtenstein(羅伊.李奇登斯坦)、Salvador Dalí(薩爾瓦多.達利)等人。

集結不同派別30多位藝術家、只演出一次就被關閉

Luna Luna在當時是前所未有的跨界合作計畫,從抽象表現主義(Abstract expressionism)、原生藝術(Art Brut)、達達主義(Dada)、激浪藝術(Fluxus)、新表現主義(Neo-expressionism)、新寫實主義(Nouveau réalisme)、普普藝術(Pop Art)、超現實主義(Surrealism)到維也納行動主義(Viennese Actionism),不同運動與派別的藝術家都參與其中。

一開始,Luna Luna被規劃為全球巡演節目,卻在首演後便陷入訴訟,導致全部活動停擺。所有藝術品都因此被塵封,直到三十多年後的2022年底,才由歌手Drake領導的團隊「DreamCrew」取得展演權,並將作品們移至美國洛杉磯修復,最終在本月重新開幕。

重新開放的Luna Luna更加精彩、推出復刻周邊

重新開放的Luna Luna佔地超過60,000平方英尺,除了15座經典再現的遊樂設施外,還加入多媒材藝術品展示,以及融合歷史元素與狂想的精彩表演。同時,現場也揭秘重新組裝、建造Luna Luna收藏作品等過程。

除此之外,Luna Luna也推出一系列周邊與復刻商品,像是1987年原版Luna Luna視覺海報;由Keith Haring、David Hockney和街頭藝術家Kenny Scharf等人設計的T-Shirts與胸針;還有重新出版的書籍《Luna Luna》,記載這場盛會最初的誕生過程。

展開在Luna Luna的奇幻旅程

2023年版本的Luna Luna,入口處由André Heller的「Dream Station」裝置迎接大家到來,緊接著穿越深藍色的午夜迴廊,觀賞一系列詳細紀錄Luna Luna發展歷程的影片,隨後正式開始在Luna Luna的奇幻旅程。

第一個展間展出Kenny Scharf的彩繪鞦韆和雕塑裝置、David Hockney的魔法樹、Keith Haring的旋轉木馬、Manfred Deix的大型繪畫「Palace of the Winds」,以及另一座由Arik Brauer塗鴉的旋轉木馬等作品。

第二個展間背景播放著爵士音樂家Miles Davis的作品,展出Jean-Michel Basquiat設計的古董木造摩天輪。這個摩天輪的製作可追溯到1933年,出自維也納工匠之手。此外,這裡還有Salvador Dalí的迷你圓頂展館「Dalídom pavilion」,內部的鏡面映射出令人著迷的萬花筒效果;Roy Lichtenstein設計的玻璃迷宮「Luna Luna Pavilion」;以及André Heller的婚禮教堂——它可不只是展示品,早前已經有人在此正式結婚!

【 LUNA LUNA: FORGOTTEN FANTASY 】

地址|1601 E 6th St, Los Angeles, CA 90023, USA

營業期間|週三至週日

更多資訊與購票連結請見 Luna Luna官網