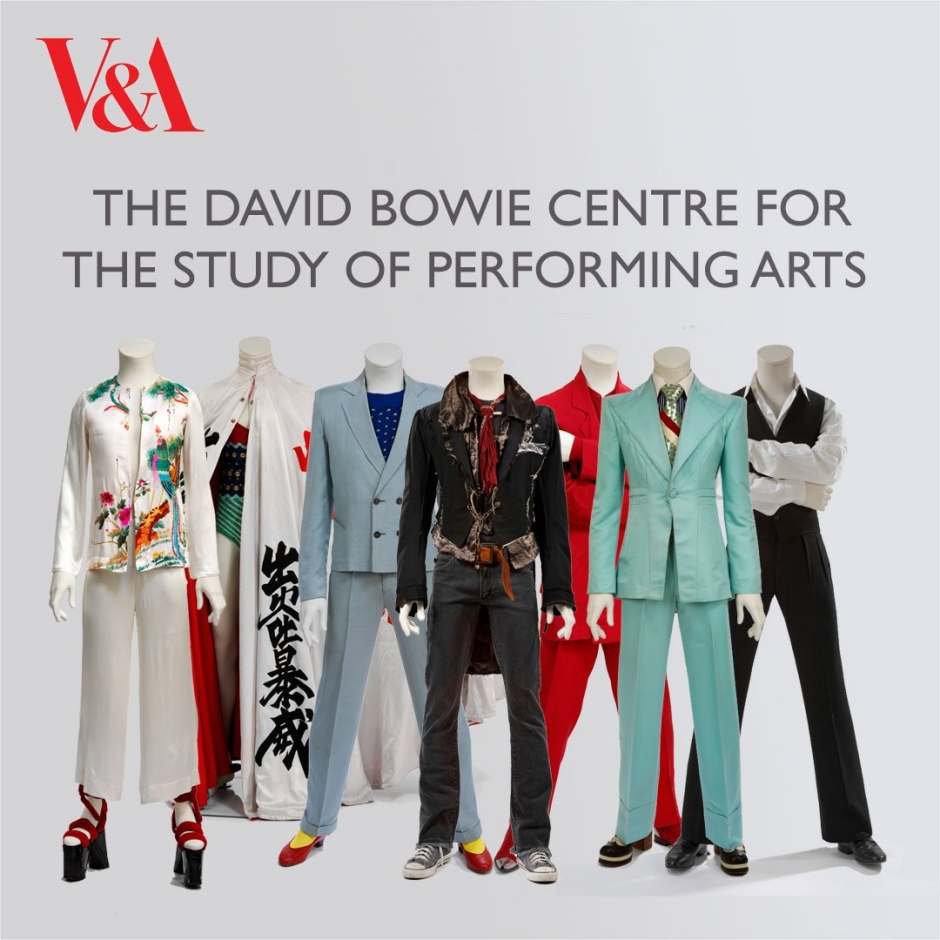

V&A宣布將於東館倉庫(V&A East Storehouse)創立「大衛・鮑伊中心(The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts)」,一舉收藏大衛・鮑伊留下逾8萬件珍貴物件及資料,並透過更開創性的展出方式呈現予世人,中心預計2025年正式對外開放。

英國V&A博物館曾於2013~2018年推出《David Bowie Is…》世界巡迴特展,締造了開館以來最高觀展人次紀錄,而在5年後的今日,V&A宣布將於東館倉庫(V&A East Storehouse)創立「大衛・鮑伊中心(The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts)」,一舉收藏大衛・鮑伊留下逾8萬件珍貴物件及資料,並透過更開創性的展出方式呈現予世人,中心預計2025年正式對外開放。

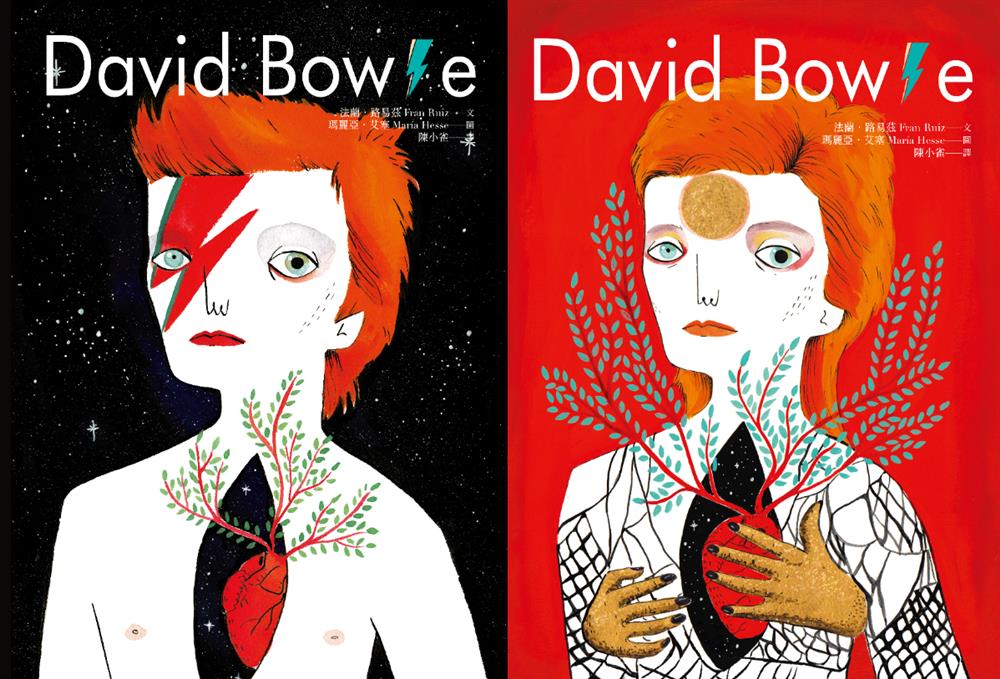

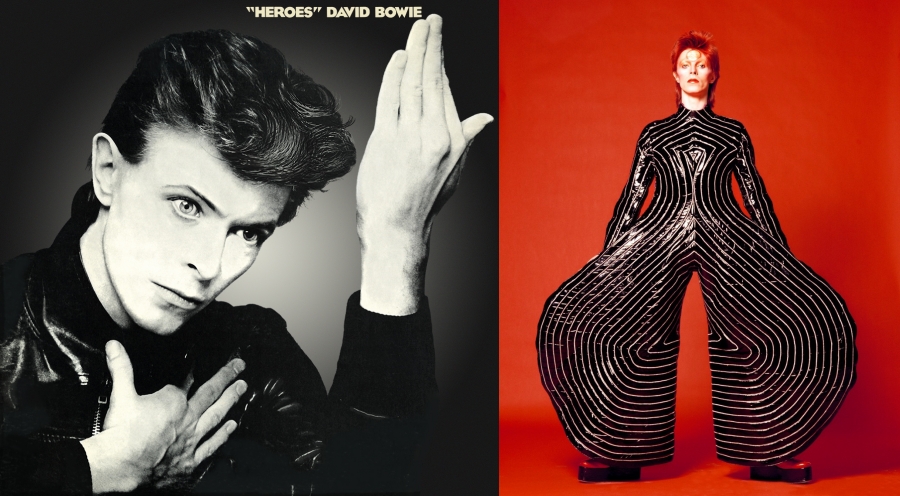

有「搖滾變色龍」之稱的大衛・鮑伊,在音樂及時尚界皆有著開創性的先鋒地位,其強烈且獨特的個人風格,也影響諸多優秀的創作者,成為一代文化傳奇。在其遺產以及各單位的支持之下,促成V&A「大衛・鮑伊中心」的設立,除了能更系統性管理可觀的物品及檔案,更給予人們近距離見證傳奇一生的機會。

V&A東館倉庫有何特別之處?

現正建設中的V&A東館位於倫敦奧林匹克公園(Queen Elizabeth Olympic Park),共分為東館倉庫、東館美術館(East Museum)兩座建築,其中,東館倉庫可容納超過60萬件藏品,且與一般博物館不同的是,其將開放大眾深入幕後,從保存、挑選、研究到展出等各方面近距離接觸V&A館藏,除了展覽空間外,亦設有保存實驗室、畫廊研究及閱覽室、表演空間及創意工作室等學術設施,打造最具開創性的觀展體驗。而「大衛・鮑伊中心」落腳東館倉庫,也正意味著對公眾毫無保留的分享之意。

從幕前到幕後,重新觀看大衛・鮑伊

「大衛・鮑伊中心」將保存超過8萬件藏品,包含歌詞手稿、信件、樂譜、演唱會服飾、時尚、攝影、電影、MV、舞台設計、私人樂器收藏、專輯封面與獲獎紀錄等,除了早已成為一代文化象徵的幕前形象外,更有許多從未曝光的典藏資料,例如未實行的計畫草案、私人書寫稿件,讓我們不僅從舞台上、鏡頭中觀看大衛・鮑伊,更深入其思考、創作的真實歷程,讓本已鮮明的形象,更飽滿而立體,或許這將會是人們有史以來最貼近大衛・鮑伊的一刻。

亮點展品

服飾

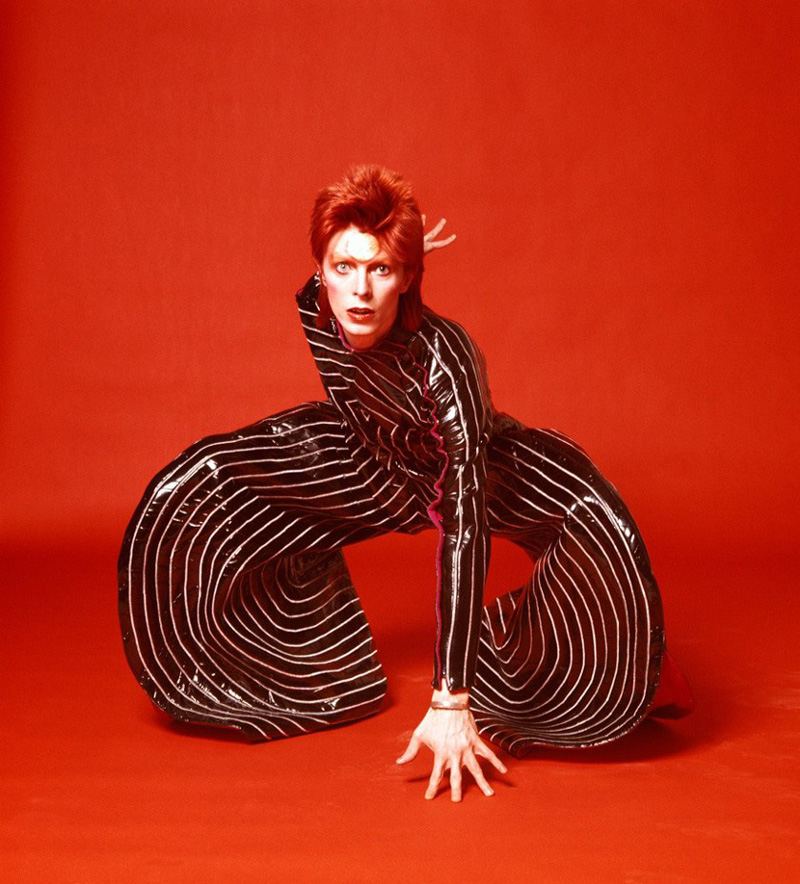

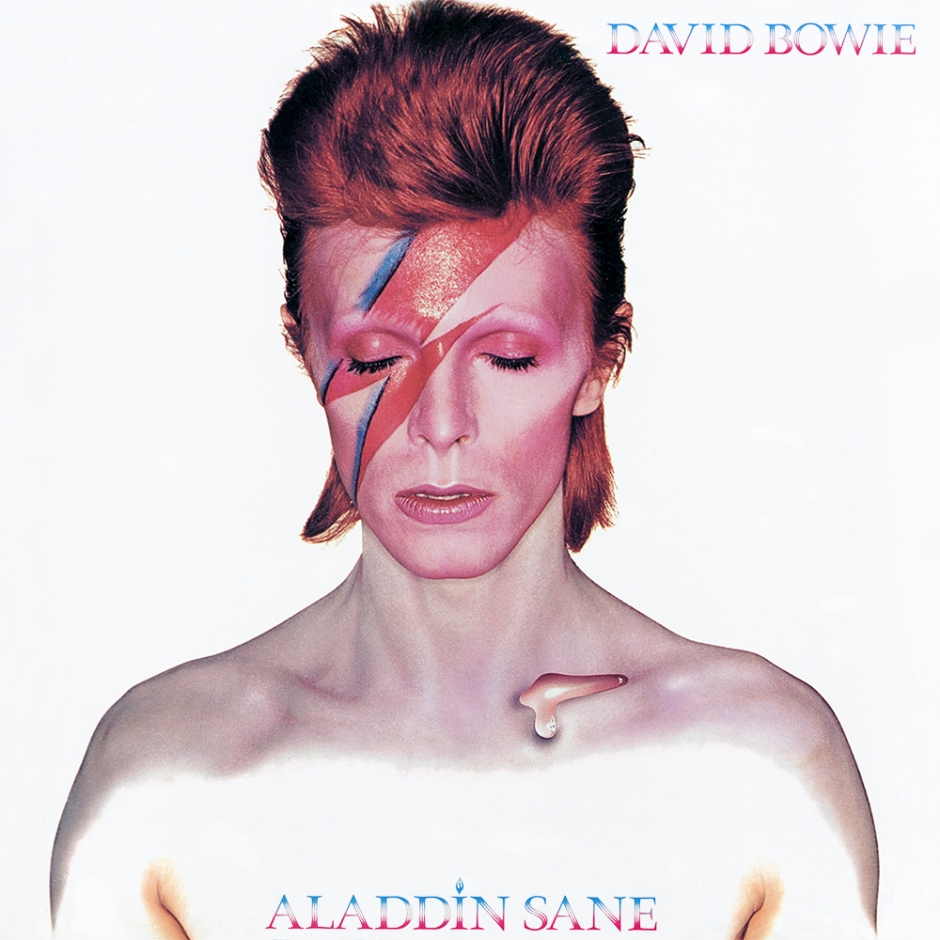

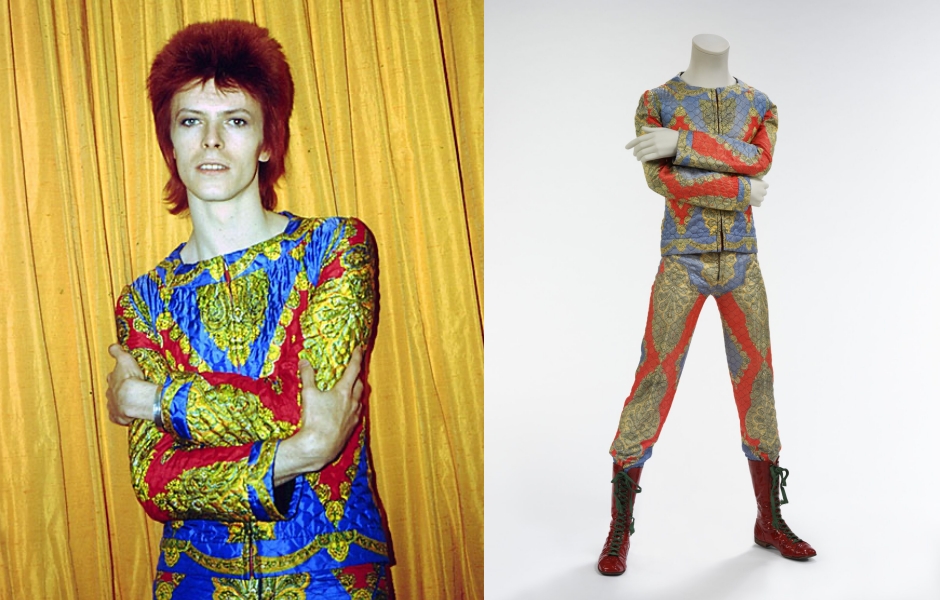

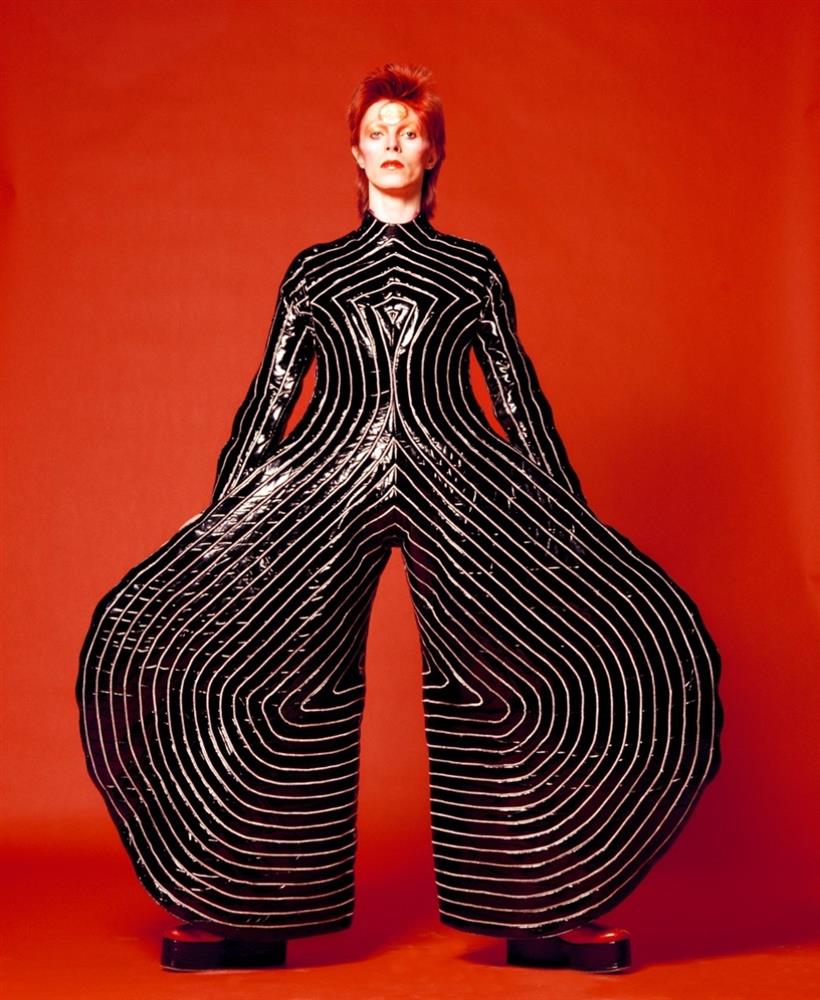

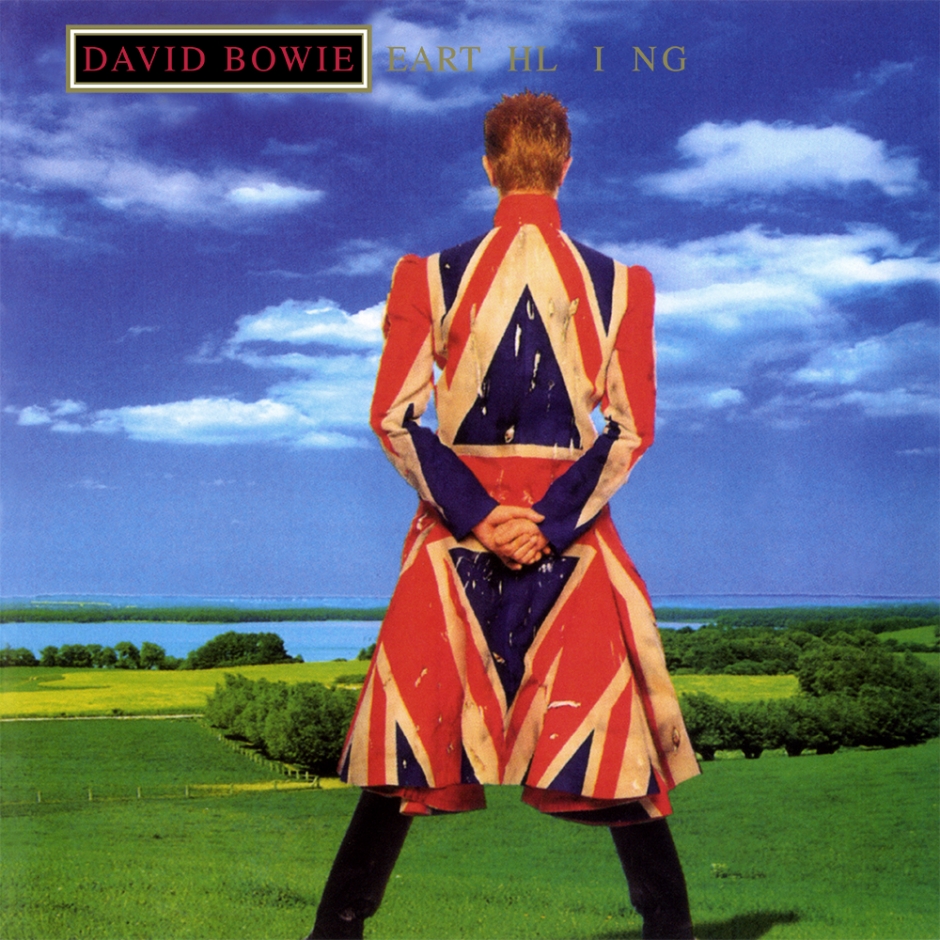

說到大衛・鮑伊,便不得不提起他變化多端的舞台人設及前衛的服裝設計,例如由Freddie Burretti為Ziggy Stardust設計的絎縫套裝、山本寬齋的黑色扇形連身裝及Alexander McQueen的Union Jack coat等。

歌詞手稿

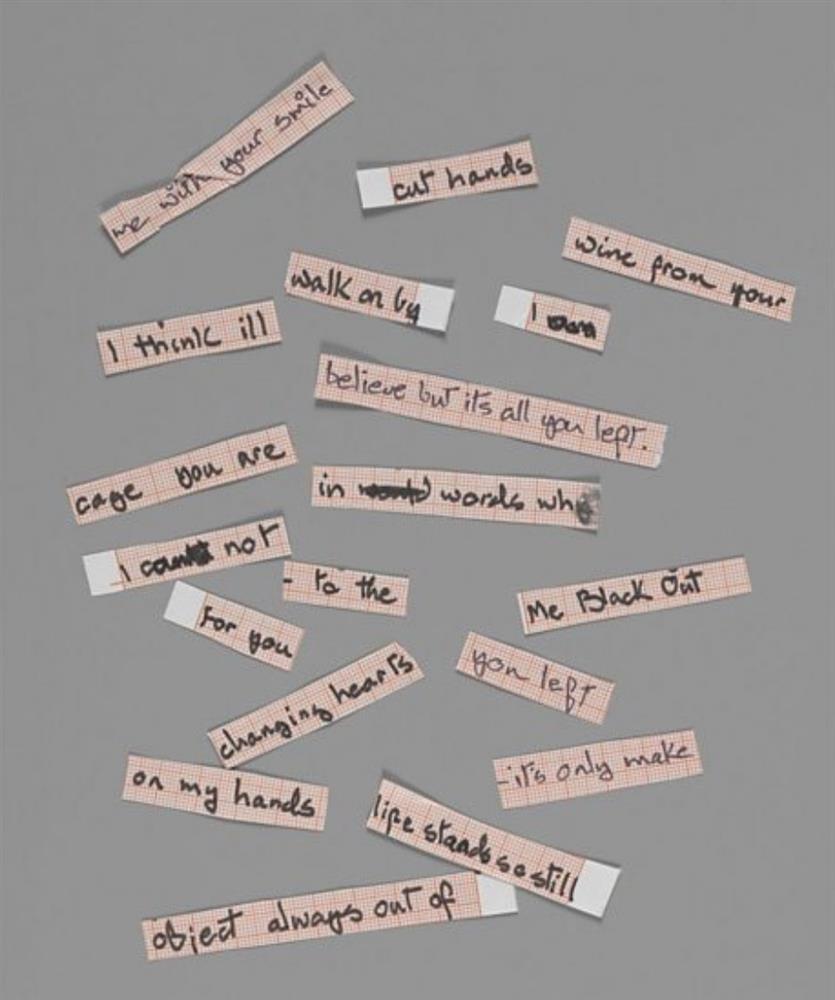

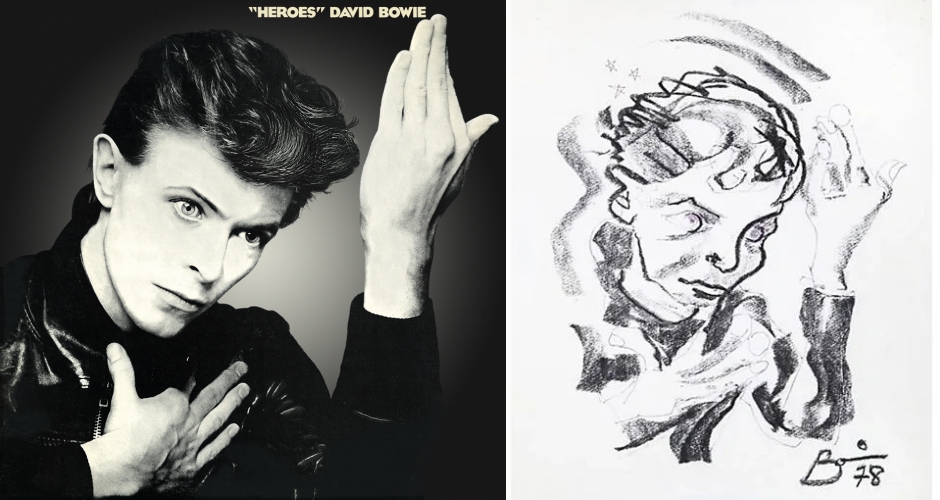

其他亮點展品尚包含《Fame》、《"Heroes"》、《Ashes to Ashes》等歌曲手稿,以及使用「Cut up method」幫助寫作的歌詞紙片等。

影像

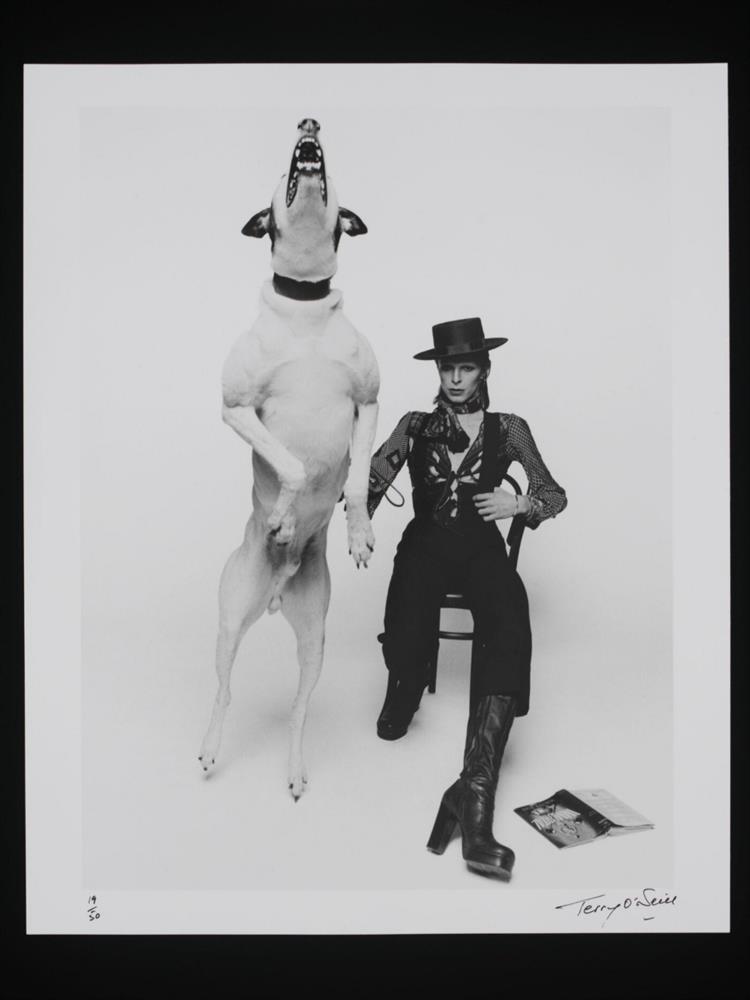

藏品中更不乏大量影像資料,如電影《The Man Who Fell to Earth》系列劇照,以及超過7萬件出自Terry O’Neill、Brian Duffy、Helmut Newton等知名攝影師的照片及印刷品等衍伸製作物。

其他收藏

值得一提的是,典藏中還包括許多大衛・鮑伊私人樂器以及音樂設備,例如音樂製作人Brian Eno錄製《Low》、《"Heroes"》使用的EMS合成器,以及由Marc Bolan贈送、後使用於錄製《Space Oddity》的Stylophone合成器。

資料、圖|V&A、The David Bowie Archive、DavidBowieAutograph、WARNER MUSIC GROUP INC.