安平匯聚了台南的歷史人文與自然景致,古堡、洋行、砲臺與漁光島的海景相映,構築府城最為愜意的一隅。紮根於此的「森/CASA」,長年透過建築空間、設計傢俱、工藝選品⋯⋯豐富在地的形貌。

近日「森/CASA」迎來全新空間——台南・漁光旗艦店,其由知名建築師毛森江費時3年打造,門面以象徵「擊破」的不規則開口作為引言,訴說著創作上又一次的「破與立」——這座建築打破了他擅用精緻清水模的慣習,立起更為粗獷的質樸風格,與點綴其中的一系列丹麥經典品牌Vipp廚具設計作品,共同勾勒出對生活的想像。

讓空間變粗獷,襯托物件之精細

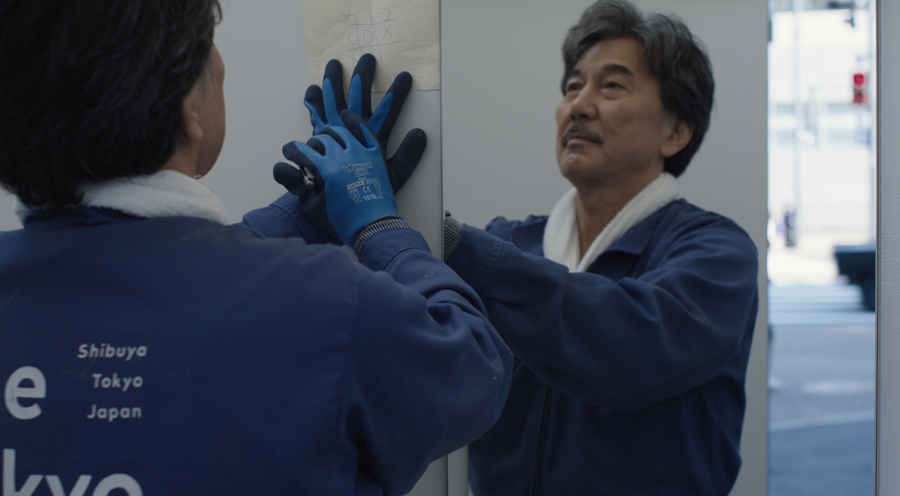

若曾拜訪毛森江的作品,如毛屋、森初藝廊等處,不難發現他深受日本建築師安藤忠雄影響,所呈現那接近偏執狂般、極其細緻平整的清水模質地。

然而,「森/CASA」台南・漁光旗艦店予人的感受截然不同,當中蘊藏建築師在現下人生階段欲探究、挑戰的野心,「在這裡,我把空間變得粗獷,讓精細的東西浮現。空間就是空間,物件就是物件。」毛森江如此解釋,他希望將空間做到「空無」的狀態,讓「物件」說話,進而成就人的生活,造就記憶。這裡所指的物件,便是出自Vipp的廚房家具設計。

留白、透視手法創造舒適體驗

推開以「擊破」意象表現的木造大門,瞬時遁入一處靜謐前庭,彷彿與世隔絕。步入室內,以「留白」和「透視」為主軸的空間映入眼簾,舒適的體感源自一樓的兩層樓挑高設計,有機的感受來自大面窗引入的陽光;特別的是,毛森江特意在東側開了兩扇三角形大窗,藉此與主建築造型呼應,同時透過窗的幾何造型,讓窗外的樹影透過玻璃、映照在室內的木地板時,形成漂亮的三角形剪影。

來自Vipp的經典座椅「Loft Sofa」在此坐鎮,弱化扶手、開放式的廓形搭配低背設計,隱隱呼應著建築的「透視」概念,在幾乎無隔閡的場域裡,加強了寬闊、輕盈的空間感受。落座於此,可望見鄰家的芒果樹、木瓜樹和後院景色,愜意滿分。

階梯如裝置藝術,「錯層」讓室內視野更開闊

通往二樓的樓梯也暗藏玄機,其外觀沒有一般樓梯的明顯支撐結構,而是與牆連成一體、從牆面延伸而出,再鋪上溫潤的桃花心木,為訪客創造走在漂浮藝術裝置之上的美好感受。

像這樣的「透視」效果不只存在於階梯,更貫穿整棟建築,在突破傳統樓層佈局的「錯層」手法中表現得尤其鮮明。走到二樓,無論俯瞰或仰望,各是不同風景,為48坪的樓面營造出遼闊的視野,也帶來更多行走的樂趣。連續的落地窗、錯落有致的樓面、如漂浮琴鍵般的階梯,交織出流動而多變的空間表情。

藏於頂層的驚喜!天光流動的通透茶室

腳步來到三樓,這裡是相對獨立的空間,是留給Vipp經典「V1 Kitchen」霧黑廚房的舞台,簡潔大器。「V1 Kitchen」完整體現了品牌少即是多、型隨機能的設計理念,將廚房以最為一目了然的形式呈現——中島、高櫃、一字壁櫃、開放性層架搭配模組化設計,讓人們自由拼出專屬廚房,也讓每件生活道具在視野通透的廚具中不被遺忘。

轉個彎拾閣樓階梯而上,會發現別有洞天——毛森江在建築最上方的屋突,安插了「茶室」空間,簡單擺上木桌老健、長凳、茶具,邀訪客入座沏一壺茶,享受寧謐時光。若於日落時分造訪,更能感受光影與時光的流動,眼前景致是全日中最出色迷人的。

以「空無」為概念收束當代生活形貌

作為「森/CASA」在台南的第三個據點,台南・漁光旗艦店初定位為家具展售空間。但毛森江認為,在商業之外,這裡也必須具備文化性和藝術性,「這個空間未來有無限的使用可能,甚至也有機會成為住宅。起心動念蓋這幢建築時,我不自我設限,盡情發揮。」他念念不忘的是房子的永續性,希冀讓以後的人們仍能知道房子能夠這麼被建造、生活可以這麼安適地過,像是為自己當下的理想生活留下紀錄。

整棟建築藏滿巧思,卻不張揚、厚重,回應著毛森江追求的「空無」狀態——「空無是『有』,但你不感覺它存在,它只是理所當然的存在,這是設計空間到空無的狀態。」毛森江如此比喻。

森/CASA 旗艦店.台南

地址|台南市安平區漁光路89巷68號

電話|06-3912277

時間|週一至週六 10:00-18:00(預約制)

資料、圖片提供|森/CASA