日本眼鏡品牌JINS近期搬遷東京總部,進駐一棟預計在三年後拆除的大樓。在這個「限時總部」,設計團隊Fumiko Takahama Architects秉持著「以減法設計創造空間」和「辦公室即博物館」的理念,透過拆除建築內部飾面、打通樓板,並將管線與空調設備外露,讓建造工程降至最低,一方面實踐減碳目標,另一方面也傳遞了非永久性空間的意涵。

這些「未完成」的空間元素,鼓勵員工探索新的工作方式、激發自己的創造力,主動創造良好的工作環境。為了強調「辦公室即博物館」的概念,JINS還邀請到金澤21世紀美術館館長長谷川祐子,在大樓內設計策展空間,並策劃開幕首檔展覽。

咖啡廳、圖書館對外開放

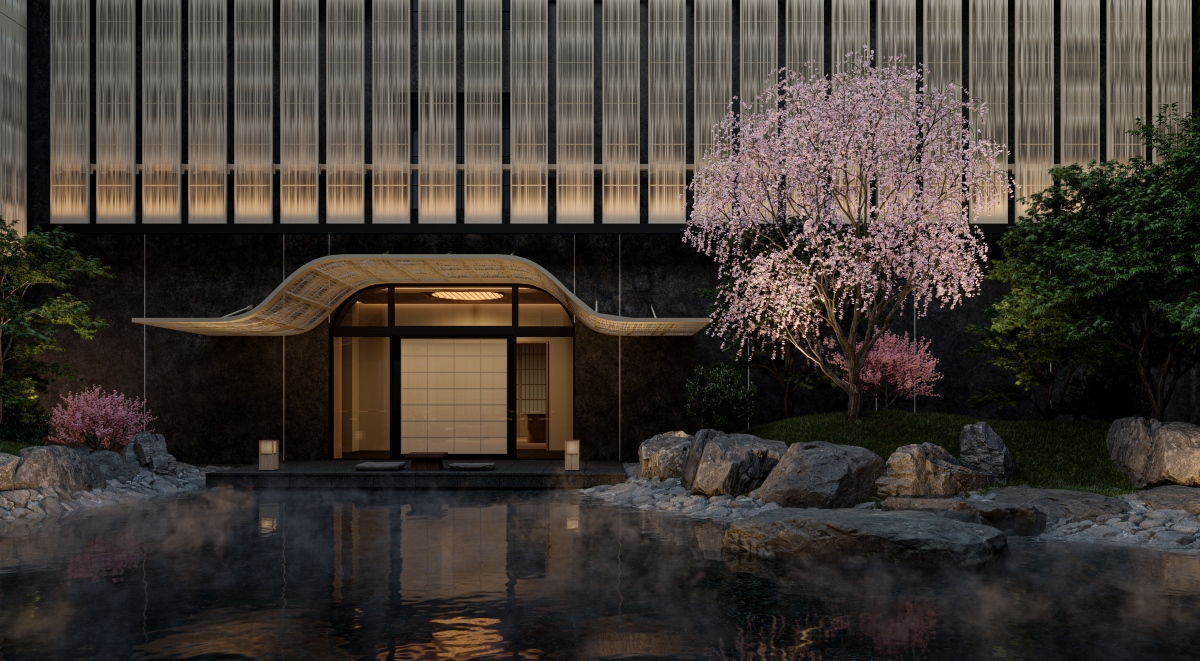

JINS總部一樓設置對外開放的「ONCA COFFEE」咖啡廳,半戶外空間形式打破辦公室的傳統印象,可完全打開的折疊門像是張開雙臂迎接當地居民與遊客。除了咖啡廳外,一樓還設有圖書館,所有人都能免費借閱書籍,也可以在此工作、讀書。

從地板升起的會議室

二樓空間名為「原っぱ」,在日文中是「曠野」的意思,取自日本建築師青木淳的著作《原っぱと遊園地》,希望讓辦公室成為如田野一樣、包容多元可能的地方。200個特製的「種子椅凳」平時嵌入OA高架地板中,需要時可以輕鬆拉起使用,用於會議或休憩等,就像是種子從土壤發芽、萌生一般。

創造力與商業點子在此相會

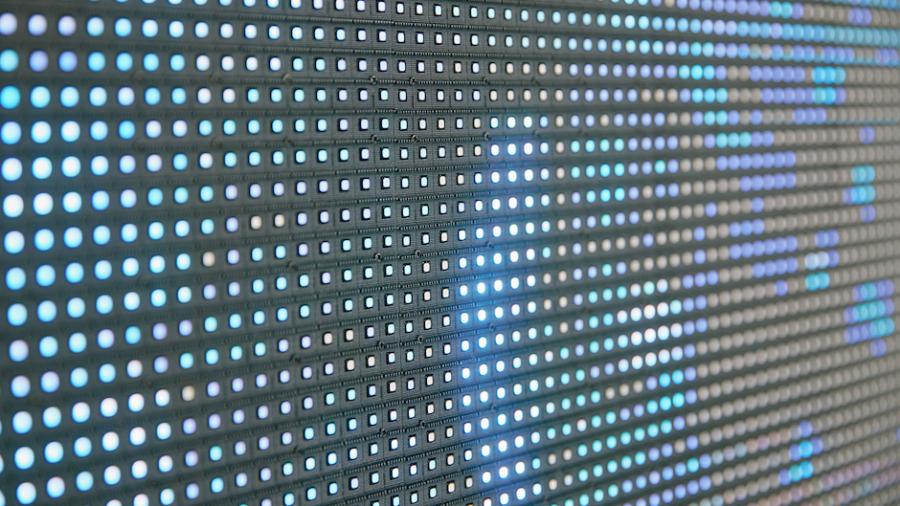

在踏入主要的辦公區域前,三樓策展空間「白立方」是創造力與商業點子的交會點。JINS總部啟用後,迎來第一個展覽《萬有引力》,由金澤21世紀美術館館長長谷川祐子策劃,邀請到立石義弘、松田正秀、安良夫三位藝術家創作錄像裝置作品,描繪杯子和碟子破碎後,其碎片在虛擬空間中重遇的故事。畫面中,漂浮在黑暗中的星光令人聯想到太空意象,伴隨著微弱而沉重的背景音。

長谷川祐子形容:「《萬有引力》所描繪的並不是毀滅,而是暗示著『在破壞的同時,也成為另一種全新的形式。』它不僅與這座以創造為理念設計的辦公室連結,也呼應了JINS不畏挑戰與改變的精神。」

貫穿辦公區域的霓虹中庭

五樓至八樓為JINS員工的主要辦公區。雖然空間較舊辦公室小了一些,但設計團隊巧妙規劃,創造出舒適、寬敞的環境。其中一大特色,便是「中庭樓梯」的設計。建築團隊將原有的樓板打通,圍牆扶手以特殊稜鏡片打造,閃爍著彩虹光芒,隨著觀看角度而變化。

是景觀也是空氣清淨機

中庭底部的綠植景觀,是義大利Pnat團隊所設計的「Fabbrica dell'Aria」。它不僅僅是一座觀賞用溫室,更擁有捕捉室內污染物、過濾與淨化空氣的功能,視覺上也整合了中庭偌大的垂直空間。

除此之外,辦公區域也充滿了各種靈感與創意空間,像是位於九樓的芬蘭桑拿室,讓員工在忙碌之餘放鬆身心;大多數部門每週都會輪換座位,鼓勵跨部門同事間的交流,激盪出意想不到的火花。