老屋不僅保存了城市的歷史與文化,經修復、改造後,更凸顯其包容與開放性。而老屋新生,不只是硬體空間的轉變,更乘載了設計與經營團隊為老屋重賦使命、注入年輕靈魂的故事。台北有哪些值得一訪的老屋空間?不妨從「2024台北老屋新生大獎」共14件得獎作品看起,感受老屋活化的魅力。

沿岸 3.0|注重材質,富反差魅力的迷人辦公場域

創作領域橫跨平面與動態視覺、產品設計、策展、影像拍攝等的「沿岸制作」,在台北泰順街承租了一處雙層空間,與擅長運用原始材料的「一日一土建築空間計畫」合作規劃辦公場域。

空間本身格局方正,沒有過多隔牆、隔間,得以做很靈活的運用,經改裝後,黑色系象徵沿岸低調、專注的個性,實木、金屬、水泥等原材料成為主角,訂製收納櫃也暗藏青磚等材質細節,而門口的大片金屬落地窗,白天陽光灑落時會形成倒影,意外成為空間的自然屏障。

規劃設計與經營管理單位|沿岸有限公司 陳彥安

規劃設計與營造施工單位|TUTAN 一日一土 王垣程 Tutan Wang

杉遍野 . 隨野家|都市中的永續農園

「隨野家 . 生活」為關渡平原農業區的友善放牧養雞場,年輕農家希望能守護都會中少有的綠地,並推廣食農教育。

設計團隊規劃農場前,先實地體驗過務農生活,因此在設計上更能從友善自然的角度切入,他們以台灣柳杉的末段為主要材料,將其大量應用於空間,並將杉木切割的餘料細分,製作成不同尺度的家具,最後剩餘的小碎木則成了農場最佳的天然乾燥墊料,整根杉木末段無一絲浪費地永續應用。

規劃設計單位|曲墨建築師事務所

營造施工單位|曲墨建築師事務所、嚴得清

經營管理單位|隨野家 . 生活

AKA café|復刻大稻埕昔日上流生活

坐落於大稻埕的「AKA café」,不僅是一間咖啡廳,也是酒吧和香道、花道、茶道的體驗空間。這座老屋曾是富商郭烏隆的豪宅,他因開設「郭怡美商行」致富,過去常在宅內辦舞會、辦桌,然而隨著大稻埕沒落,宅邸不再風光,逐漸被人遺忘。

時隔多年,建築設計師Neo在尋覓倉庫時偶然發現老宅,並攜手與AKA團隊翻新場域,在此舉辦音樂沙龍、攝影展、藝術拍賣會等活動,以精緻而隆重的方式重現百年前發生在這座宅邸的故事,帶訪客穿梭大稻埕的今昔之間。

規劃設計單位|AKA Design Studio

營造施工單位|筑園國際設計顧問有限公司

經營管理單位|AKA Group

北一女中光復樓|一座流動的博物館

北一女歷史可追溯至日治時期,校園中於1933年竣工的「光復樓」,最初由臺北州土木課設計,為臺灣早期現代主義風格建築,外觀最大特色為曲尺形平面,且線條簡潔、強調水平線特徵。這座三層樓的鋼筋混凝土建築至今仍用作教室、行政、教師辦公室等,也是北一女校友們的集體回憶。

此次光復樓修復,是台灣難得由校友會自主啟動的校園古蹟修復計畫,設計團隊長期關注老屋與古蹟復興並實踐,以古蹟調查研究知識系統、古蹟修復設計整備工程,呈現教育推廣的共伴共創,期待喚回更多校友們的生活記憶與情感,並增進師生瞭解文化資產保存再利用的重要。

規劃設計單位|何黛雯林雅萍建築師事務所

營造施工單位|鋼成營造股份有限公司

經營管理單位|臺北市立第一女子高級中學

照明設計單位|好喆照明設計有限公司

機電設計單位|宇宸設計有限公司

結構設計單位|施忠賢結構技師事務所

玉成戲院錄音室|災後重生為台灣音樂指標場域

1978年開幕的「玉成戲院」,設有金、銀二廳共600個座位,營業多年後,在2001年遇上納莉颱風大淹水,內部損失慘重而長期歇業荒廢。2008年,來自美國、現定居台北的錄音和混音師Andy Baker,正尋覓適合的空間打造錄音室,而廢棄的玉成戲院空間完美符合他所想,於是他在2016年展開浩大的改建工程,從規劃、設計、籌資、購置設備到施工都親力親為,歷時一年半完成改建。

新生的玉成戲院錄音室,保留了舊戲院的售票口、古董放映機和佈告欄,錄音空間也以戲院原有的金廳、銀廳命名。特別的是,這是台灣首間為同步錄音設計的旗艦型錄音室,歷史空間再利用賦予了錄音室獨特的空間形式與音場效果,使其能夠同時容納多名樂手、管弦樂團和合唱團進行同步錄音,至今已與200組國內外音樂人合作,已成為台灣樂團及音樂圈的首選錄音室之一。

規劃設計與經營管理單位|玉成戲院錄音室

森³ sunsun-museum|老屋三階段翻新,建構台北美學據點

「森³ sunsun-museum」原為日常可見的老公寓民宅空間,經由打開立面,向室內迎入公園的綠,重新梳整空間的內外關係,作為老屋新生的第一步;2019年再以白色系展策場域公開,開啟未來多元展示的可能性,展開了一場又一場實驗式展覽與活動,透過設計思考、視覺藝術、生活體驗,為這個空白的載體填上各種顏色、注入靈魂。

2022年,「Re:森³」以美好生活及知性體驗的雙棲場域重啟,透過實體空間營運,試圖匯聚視覺、空間、時尚、選品、展策等跨領域能量,為生活帶來更多向度的啟發,在繁忙城市中打造「設計 x 藝術 x 美學」新場域,希望設計不再是束之高閣的產物,而是來自於生活的美好細節。

規劃設計單位|格式設計展策 InFormat Design Curating、卵形 oval-graphic 平面設計工作室、WISDOM®

營造施工單位|自在創意整合有限公司、峻億不銹鋼工程行、朝田水電工程行、中展工程有限公司、泥作阿鴻、和楙室內裝修工程有限公司、新睿廣告科技有限公司

BEATA|校園食堂新生為師生交流之所

隱藏在山坡上的校內食堂,一向是陽明交通大學師生們飢腸轆轆時必定造訪之地,但食堂空間經多年使用,已略顯陳舊、動線規劃不符師生需求,校方希望空間使用上能多元延伸,並與校園周遭空間紋理及動線串連,成為校區中重要的生活及交流空間。

設計團隊將原先的環境及食堂空間融為一體,透過開窗將周遭綠意融入空間經驗,並特別於三樓規劃「人良閣」,規劃共享廚房、人文講堂等多元空間,開放以來除了舉行師生交流活動,也有烘焙社、調酒社進駐,成為社團活動的理想場所。

規劃設計單位|許志維建築師事務所

營造施工單位|代木營造股份有限公司

經營管理單位|國立陽明交通大學

Boven雜誌圖書館|在桃花源遇見老靈魂

專門收藏設計美學相關外文雜誌的「Boven雜誌圖書館」,位於台北東區地下室,是無對外窗的密閉室內空間。建築師在規劃時,引用陶淵明《桃花源記》概念,用設計手法製造一個又一個「懸念」,透過動線引導進入場域的過程,刻意讓訪客的視野先縮小,經過一個個轉折後一層層放大視野,就像走進別有洞天的桃花源。

紙本雜誌是一種老派的閱讀形式,Boven雜誌圖書館的空間裡,也處處藏有老工匠的細膩手藝,如樓梯間的鐵扶手、鐵件、陳列雜誌需要的特殊角度書架,都由資深鐵匠師父打造。

經營管理單位|⼀本⽂創工作室

規劃設計單位|顧相璽建築師

營造施工單位|慕⽯設計國際股份有限公司

老布莊的共生

老屋內原為布莊、訂製西服公司,其搬遷後改由戶外裝備品牌「Kawas」進駐,延續了迪化街的時空發展。早年布市的榮景,顯露在室內裝修材料上,華麗的大理石從地板延伸至牆面;退縮無落柱的騎樓,提供了繁忙進出貨臨時的動線。

設計團隊保留地坪與牆面石材,實木架以最小構件輕觸固著在牆體上,石材背景交疊著展示牆成為新舊融合的立面,並將舊布尺轉化成為入口門把,猶如進入老布莊的記憶軸。騎樓店鋪大門旁的公共梯廳門面也一併整修,共創友善鄰里關係;原地下室儲物空間轉化為共享講堂,供山友分享大自然與山岳故事。

規劃設計與營造施工單位|力口建築/力口室內裝修工程有限公司

經營管理單位|嘉瓦士有限公司

河神的丸子|官方宿舍化身社群共好基地

「河神的丸子」由一群重視環境永續、關注飲食生活的各領域工作者一同經營,在此之前,他們有感於推廣食育、療癒等內容的組織,常缺乏固定空間做為發揮據點,因此著手打造這處展覽選物空間,期待能在城市裡創造更友善此社群的共好基地。

這座60年老屋曾是臺北市府員工宿舍,歷經歲月變遷閒置多年未使用。團隊接手後,秉持著「修舊如舊,卻帶新意」理念,在結構加固的基礎上,保留了原有的兩層樓前庭後院、大樹、磁磚、磨石子樓梯、浴缸、木窗等特色元素。

規劃設計、營造施工與經營管理單位|原典創思規劃顧問有限公司

規劃設計與營造施工單位|冰斗喫甜甜點工作室、蝸牛屋工作室、同行食旅

城市舞台|乘載台灣劇場黃金歲月

「城市舞台」自前身臺北市立社會教育館演變至今,一直是台北藝文活動及劇場演出的指標場域之一,設計團隊希望能夠透過建築設計方式,抓住、留下並再現過去數十年中劇場的黃金歲月。

全案的整修標的分為「城市舞台」及「藝文大樓」兩棟建築物,除了劇場演出設備整體更新外,設計團隊更在意建築物外觀在都市環境中的自明性,於是以簡潔的矩形量體凸出於原建築外觀,並利用格狀金屬板/擴張網拼貼,呈現舞台的「走位」概念,巧妙將建築內部劇場空間立體化並轉譯至建築物外牆。

除了外觀以外,設計團隊也一併改造廣場景觀,先是取消既有的光塔電梯,將廣場及設施地景化、平面化;以緩坡取代樓梯、以草坡優化車道斷層死角,創造環狀步道,擴大入口樓梯,於樓梯中央開孔新植樹木,讓訪客行走於其中時暢通無阻,感受自然環境、季節交替不同時期的「城市舞台」之美。

規劃設計單位|莫國箴建築師事務所 莫國箴建築師

營造施工單位|應州工程有限公司、嘉隆國際有限公司、平安集成股份有限公司、明立科技有限公司

經營管理單位|臺北市藝文推廣處

昭和浪漫洗濯屋|延續洗衣店記憶的街頭冰店

昭和時期是最美好,也是最辛苦的年代。店名以冰店發想,結合建物前身洗衣店「洗濯屋」用途,於是有了希望讓大家留下美好回憶、欣賞老屋美好的「昭和浪漫洗濯屋」。

建築為面寬窄身的房子,設計團隊將一樓設定為戰後蓬勃發展的昭和時代,有著時髦的明星海報、搖搖馬、繽紛的佈置,還有一台從日本運來的販賣機;原先是洗衣店家打地鋪睡覺的二樓,則以戰前的昭和時期為主題,以榻榻米、大書櫃、舊電視機、夏目漱石藏書及整修時發現的熨馬,創造出寂靜的空間氛圍。

規劃設計、營造施工與經營管理單位|點匯有限公司 林宏一

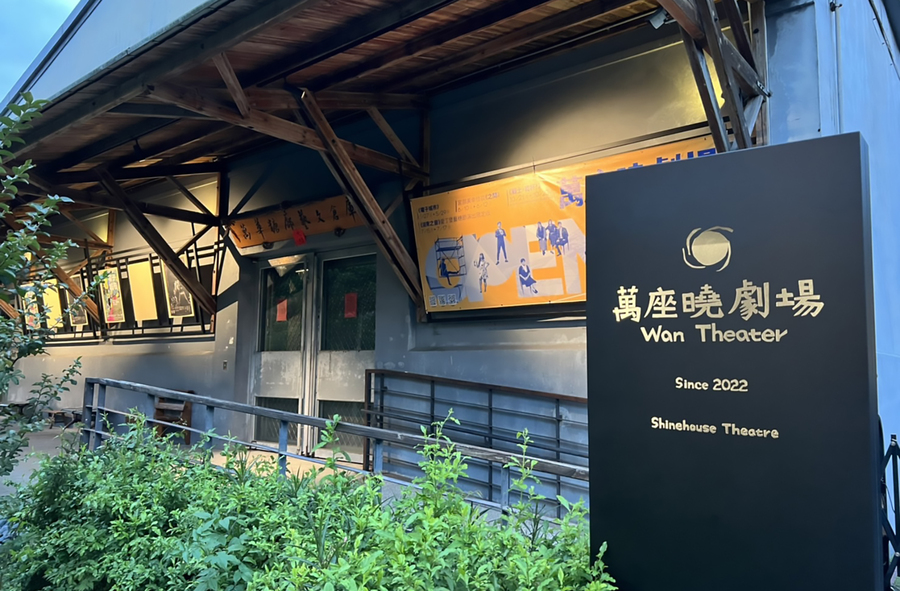

萬座曉劇場|工業遺跡變身草根實驗劇場

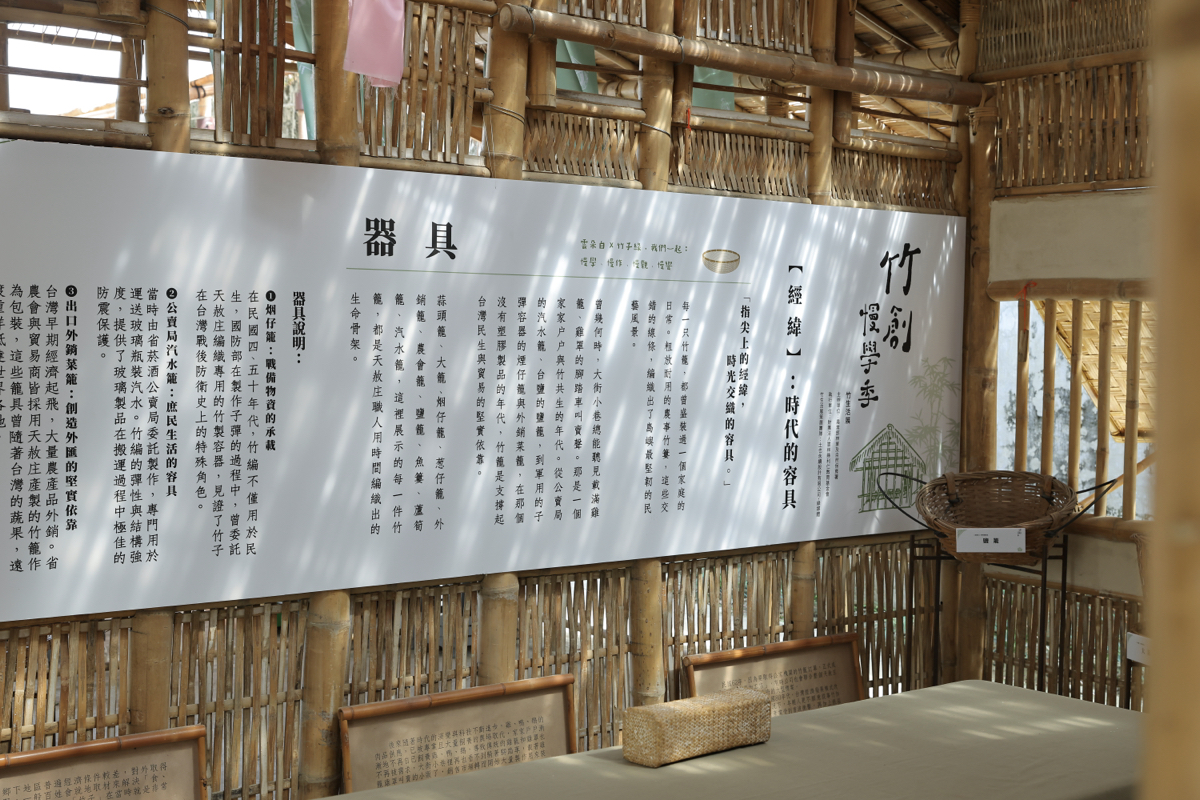

「萬座曉劇場」由「曉劇場」團隊營運,建物原是日治時期的蔗糖製造工廠,後由臺北市政府指定為市定古蹟,並藉「老房子文化運動」展開新生。

命名以「萬」代表萬華,而「座」取自日本「劇場」之意,更象徵糖廍從日治時期至今的歷史意義,兩者組合而成的「萬座」,更蘊含未來萬人入座的期許,期待此處可以作為臺灣表演藝術的門戶,以民間共融、策展培育、實驗創作為概念,呈獻最具草根性的世界舞台。

規劃設計與經營管理單位|曉劇場

規劃設計與營造施工單位|呂大吉建築師事務所

恩寓公寓|三代家宅的記憶延續

✹ 整建維護特別獎

「恩寓公寓」由屋主的長輩自行興建,並於建築物入口,題字「恩寓」刻印於石材,極富紀念價值。第二代及第三代的家庭成員,為感念父親及祖父,決定進行整建維護,除了延長建築物的生命週期,也替未來老年生活做好準備。

屋主們與設計團隊討論後,除了新增電梯,也增加外牆拉皮及部分結構,並為電梯外牆選用深棕色的德國皮紋氧化鋁合金板,輔以開窗,讓電梯化身全新的社區地標。建築物整體採用淺色系塗料以襯托電梯,並於西側新開窗,改善樓梯間的採光,讓平時使用電梯與樓梯更加安心。

面對外牆剝落及漏水問題,設計團隊剃除原有磁磚,確實做好防水工程後,使用耐候性的塗料來整新外牆,同時整合凌亂的管線,在滿足屋主所需的居住機能的同時,也讓建築外觀得以保持整潔。

規劃設計單位|王瑞婷建築師事務所 王瑞婷

營造施工單位|麗高營造股份有限公司

使用居住單位|恩寓公寓大廈管委會

都市更新整建維護單位|橙玨都市更新股份有限公司