以設計實驗性建築聞名的英國建築大師彼得.庫克(Sir Peter Cook)在台北當代藝術館帶來「山/市—彼得.庫克個展」,本次展出2件現地裝置與13件數位版畫作品,以《秘密街道》與《共融地景》兩個端點展開,呈現庫克在多次造訪臺灣之後,深入島嶼內部,以一系列混合建築的隱喻,描繪對未來臺灣的想像。展覽自6月21日至8月10日於MoCA Studio當代實驗展場展出。

透過手繪探索建築的邊界

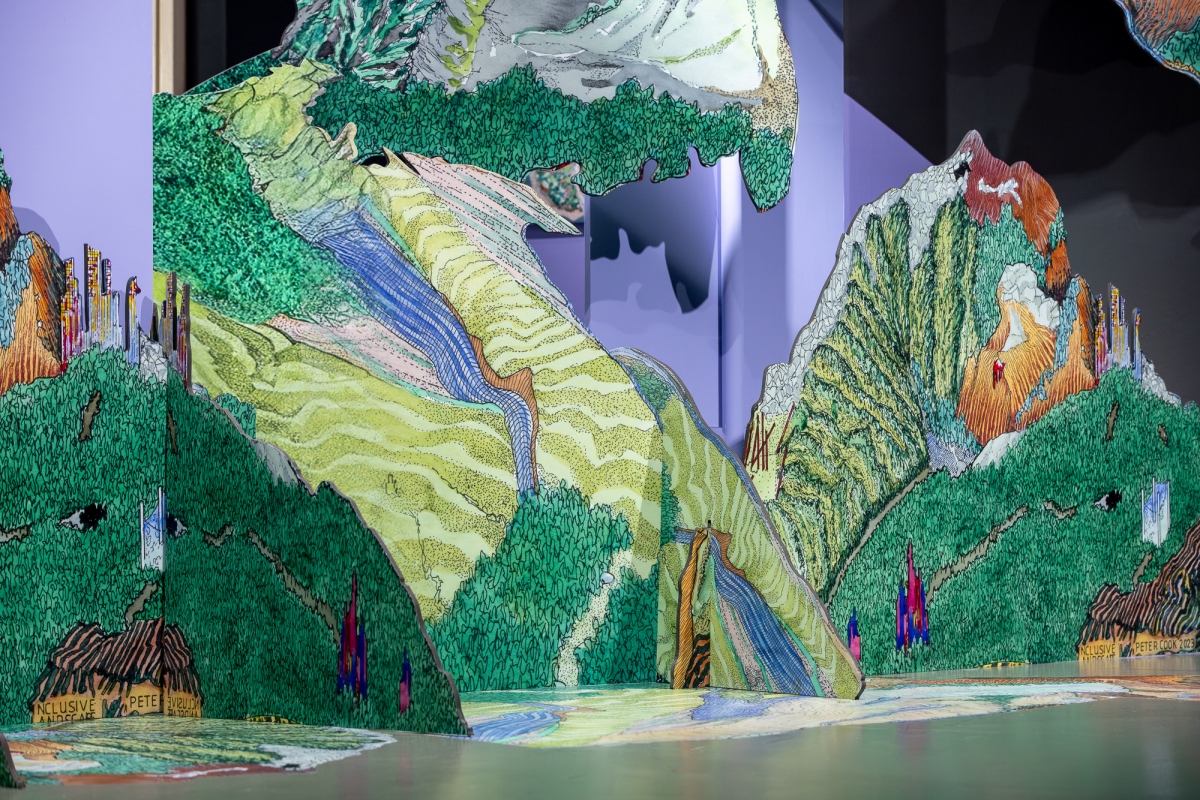

彼得.庫克是英國建築團體「建築電訊」(Archigram)的創辦人之一,他最廣為人知的建築作品,當屬位於奧地利格拉茲,被暱稱為「友善的外星人」的格拉茲美術館(Kunsthaus Graz)。庫克的繪畫創作與他的建築設計密不可分,他透過手繪來探索建築的邊界,並在圖紙上以繽紛的色彩、富有想像的構圖創造另一種看待未來城市的方式,這種創作方式不僅豐富了他的建築實踐,也對建築界產生了深遠的影響。

充滿裂縫與幻想的「山/市」地景

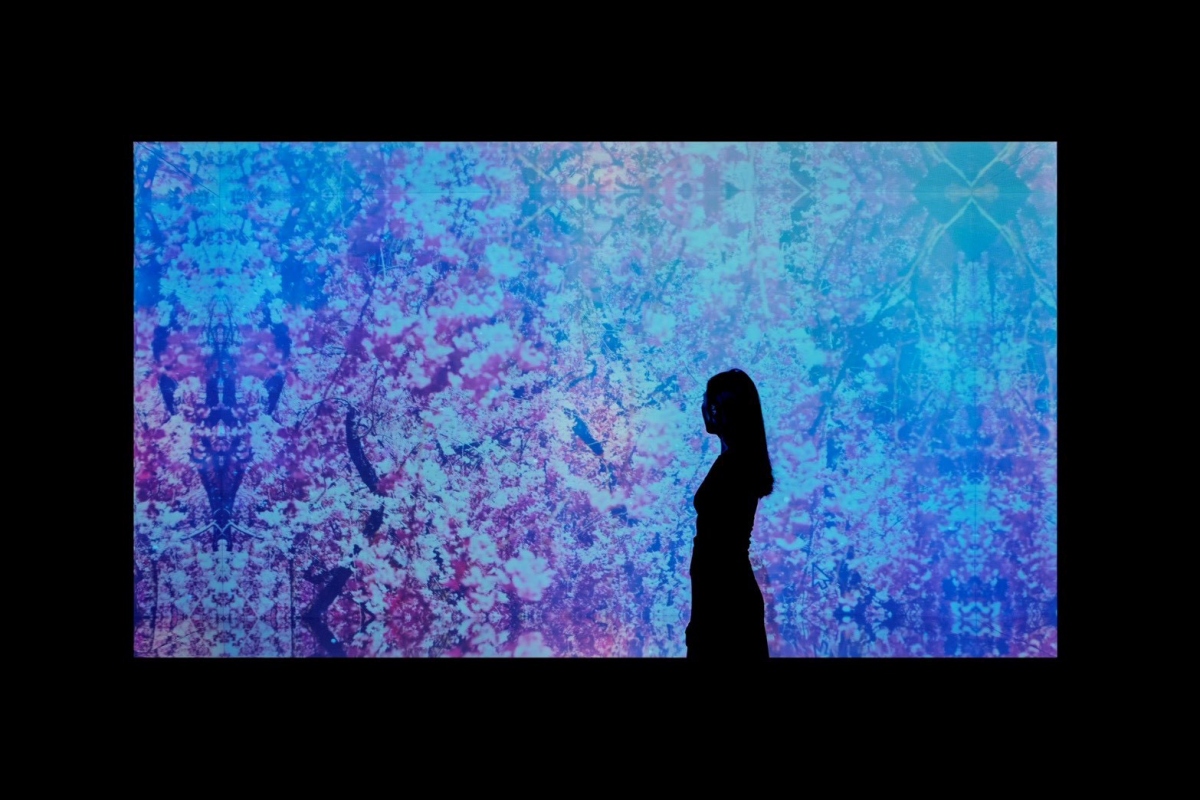

臺灣可以從兩個面向來觀察:西部地區由一連串繁華密集的城市構成,高樓林立、道路縱橫,資訊與資本在此迅速地流動。相比之下,東部連綿起伏的山脈則呈現出截然不同的風貌,原始而寧靜的海岸線蜿蜒綿長,低聲地訴說著另一種生活節奏與時間感。若將視線自平原延伸向內陸,可以看見湖泊,與地震留下的深刻裂痕錯落其間,在這樣一個地景多變的土地上,人們的潛意識也不自覺地受到地貌的牽引與塑形。

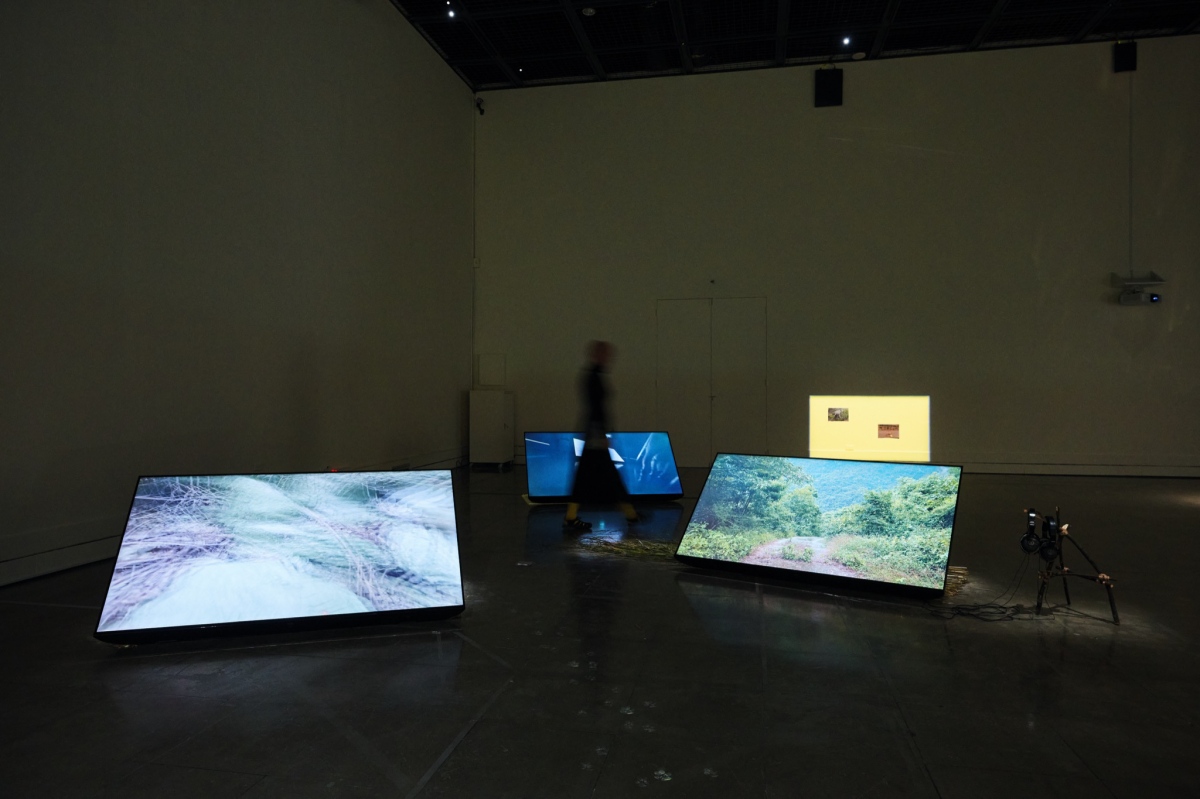

本次展出的現地裝置作品,源自藝術家對這一現象的長期思索。作為一位來自歐洲的創作者,彼得.庫克在多次造訪臺灣之後,感受到這片土地的氣息悄然滲入他的創作想像之中。於是,在近期的繪畫實踐裡,他將觀察到的矛盾轉化為一個充滿推想與想像的場域。

呈現城市的雙重面貌

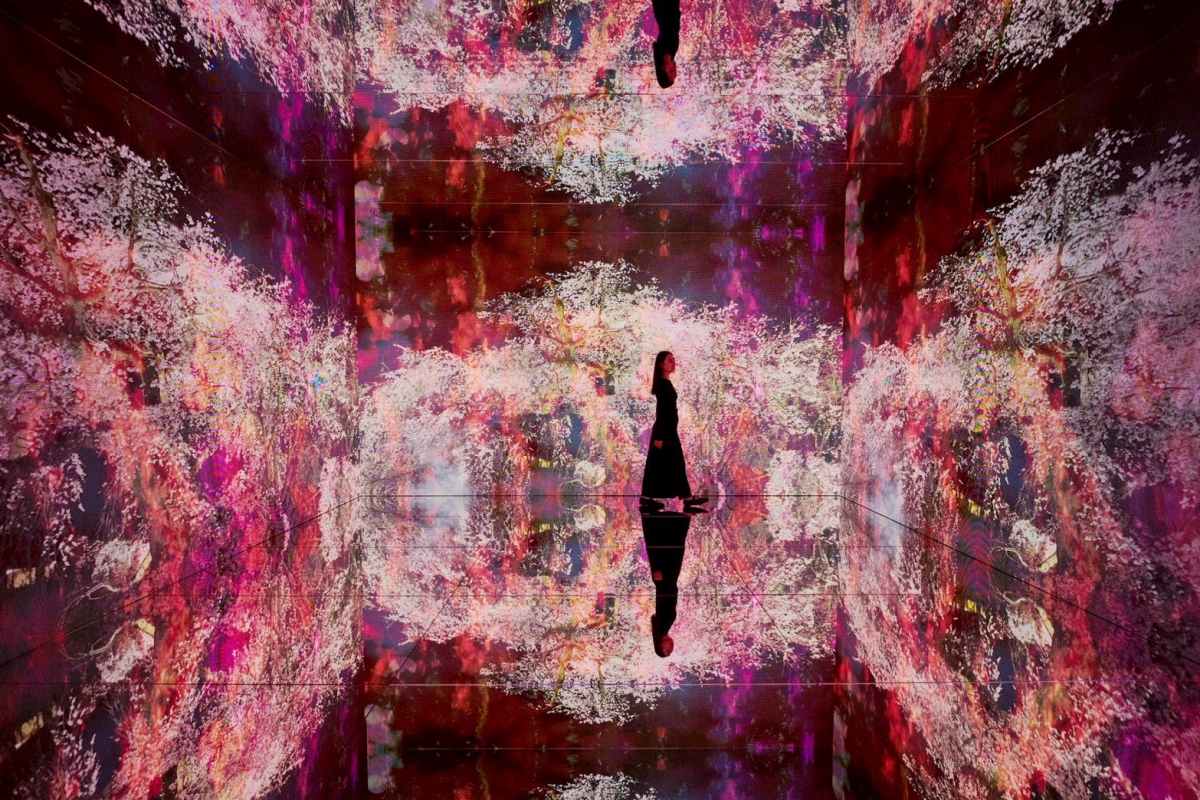

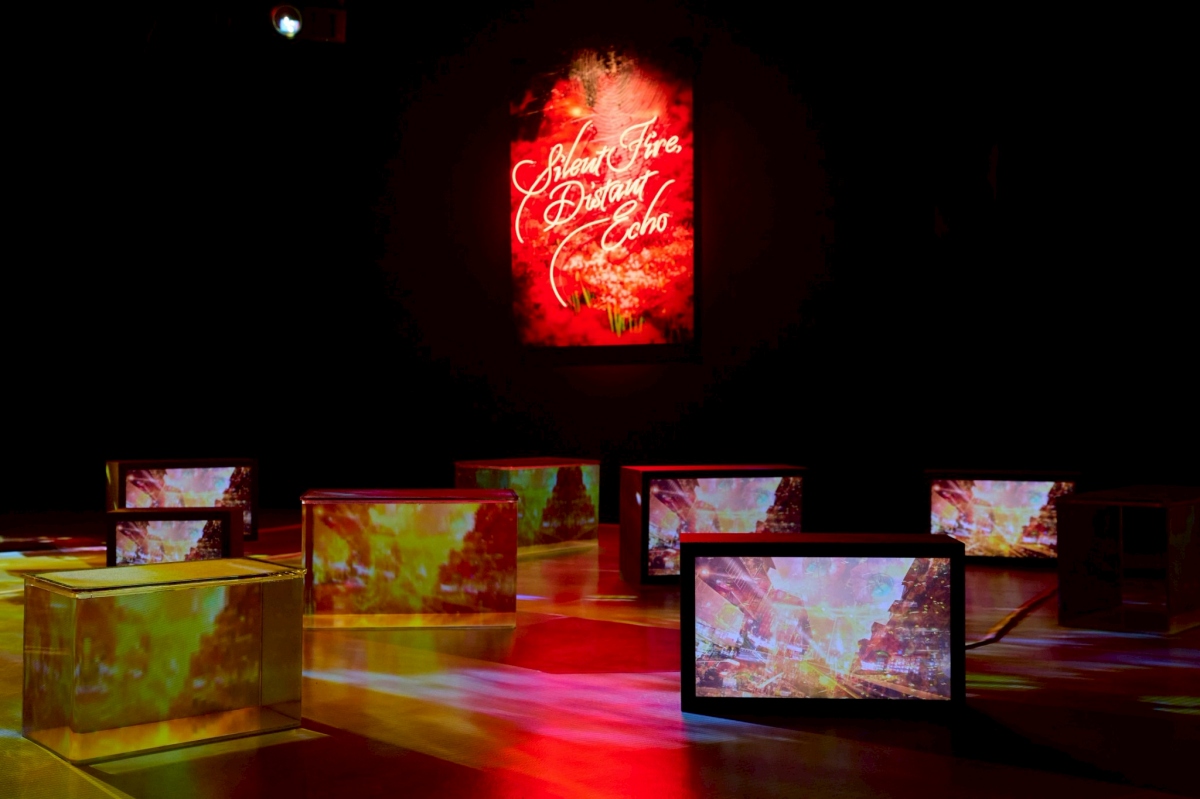

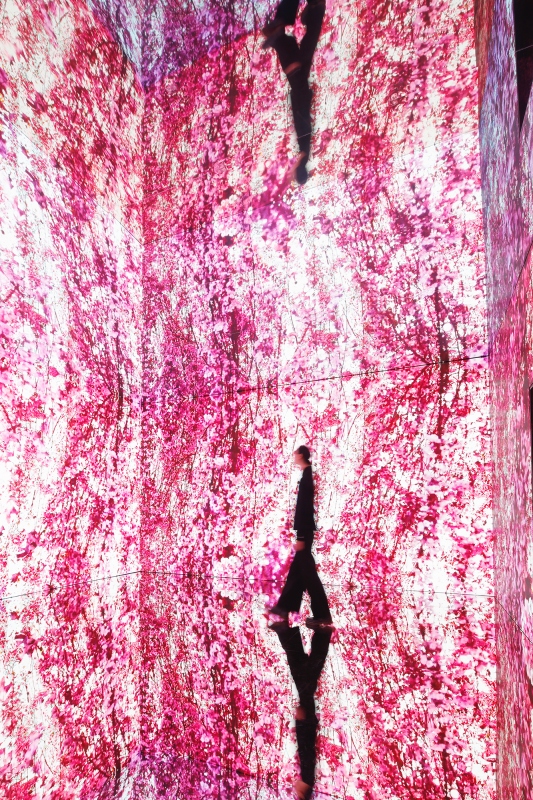

作品從兩個端點展開——《秘密街道》(Street of Secrets)與《共融地景》(Inclusive Landscape),呈現城市的雙重面貌,一方面反映人們對交流與連結的渴望,另一方面則展現了當代文化語境中勇於冒險的姿態。

「街道」(Street)是作品中反覆出現的元素,蘊含著模糊與曖昧的層次。而「都市化森林」(Urbanized Forest)這個概念,更指向一種深邃而神秘的變異。因此,當我們凝視這條「街道」,也像是朝向一座金碧輝煌的「希望之殿」前行,儘管旅程充滿裂縫與曲折繞行。

開展對未來可能性的思考

從另一個方向望去,在看似「自然」的景觀中,時而出現怪異的隆起物,以及突然插入的物件,大概是某種建築、裝置,或各種機械設備吧?也許這兩種景觀彼此交融,甚至相互滲透轉化?本次展覽試圖透過一系列關於混合建築的隱喻,描繪對未來臺灣的想像:深入島嶼內部,探究製造與科技的奧秘,同時挑戰並探索由此激盪而生的種種可能。

彼得.庫克即將訪台

值得一提的是,彼得.庫克將於7月12日(六)下午親臨台北當代藝術館,與田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠進行一場精彩對談。該場講座由當代館與忠泰美術館共同主辦,並邀請忠泰美術館總監黃姍姍主持,帶領觀眾走入兩位建築師的世界,聽聽庫克的紙上想像與黃聲遠如風般自由的建築語言,如何共同勾勒超越建築框架的島嶼風景。

「山/市彼得.庫克個展」

展期:2025/6/21(六) - 8/10(日)

展覽地點:台北當代藝術館實驗展場MoCA Studio

參展藝術家:彼得.庫克(Sir Peter Cook)

更多資訊請見展覽官網

資料提供|台北當代藝術館、文字整理|Adela Cheng