「我創作的核心是透過重新打造、去除原有敘事,將世界變成一座模型;此時世界變成寓言,而整個作品計畫就是隱喻。製作模型是一種文化技藝,沒有它我們就無法見證一切。」──托瑪斯.德曼

創作主題涵蓋人文歷史和自然風光,時間軸從二戰到千禧年後,德國藝術家托瑪斯.德曼(Thomas Demand)透過紙雕塑和攝影層層「再製現實」——他以紙材模型精細地重建紀實影像、日常生活中的場景,透過鏡頭拍下模型後再將其摧毀,最終以大尺幅攝影輸出呈現作品。這一道道儀式不僅詰問攝影被認為客觀、真實的既定觀念,也思考當影像乘載著創作者的觀點,現實與重現之間的距離為何?

臺北市立美術館 (北美館)現正展出《托瑪斯.德曼:歷史的結舌》,展覽由美國策展人道格拉斯.佛格(Douglas Fogle)策劃,匯集藝術家從1990年代至今近70件作品,呈現其30年融合雕塑與攝影的創作實踐。

反思德國戰後社會|《專室》、《檔案》

德曼的創作題材多取自知名歷史或社會事件的報導照片,重現影響西方或甚至全球局勢轉折的關鍵時刻。他的早期作品觸及他未曾親身經歷、透過圖像認識的德國歷史,如《專室》重現1944年希特勒險遭暗殺、被炸毀的房間,本作參考的原影像對二戰後的德國學生來說絕不陌生,它時常出現在教科書中,也被視為反抗的象徵。

此階段的代表作還有《檔案》,其靈感來自納粹所支持的電影導演蘭妮.萊芬斯坦(Leni Riefenstahl),他的作品在納粹垮台後全被查禁,只能封存於紙盒當中。德曼藉由重製這段現實,反思歷史上因政權輪替等社會轉變而被噤聲、無法為人所知的種種故事。

重建國際重要新聞場景|《控制室》、《避難所》

德曼也將視野從德國拓展至世界,重建多起國際重大新聞事件的場景,例如《控制室》重現311大地震後福島核電廠廢棄的控制室 ,原影像是張手機拍下的照片,出自災後東京派遣至福島搶救的小組人員,畫面中垂落的天花板、脫離控制的機器畫面等,都暗示著「控制室」早已成了「失控室」。

另一系列作品《避難所》,則重現美國國家安全局洩密者艾德華.史諾登(Edward Snowden)逃亡至俄羅斯時曾落腳的飯店房間,當時他在莫斯科尚未啟用的飯店躲藏整整五個星期,期間難以與外界聯繫。策展團隊為本作造了一座外觀如半成品的環形展間,步入其中,會發現作品尺度大到讓人感到空間擁擠、侷促,兩者之間的比例失衡,這並不是失誤、而是藝術家刻意為之,希望讓觀者身歷其境,感受史諾登被揭穿後失去方向、逃亡時極度不安的情緒。

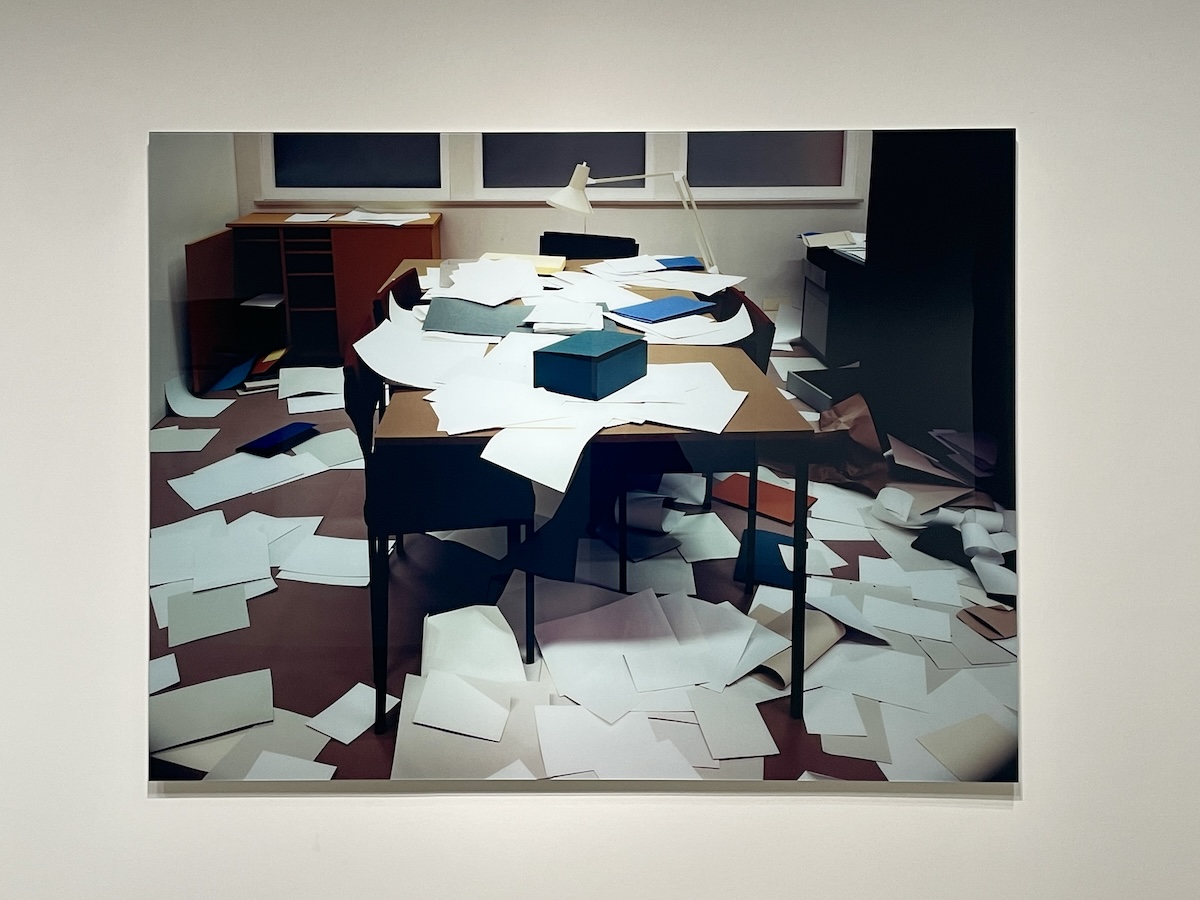

紙張的多重角色與意義|《文件夾》、《辦公室》

對德曼來說,紙張不只是創作媒材,他也時常在作品中探討紙材在各個事件中所扮演的角色,及其象徵的意義,比如作為展覽主視覺的《文件夾》,重現川普2017年就任美國總統前召開記者會中,為證明他已交出名下企業經營權、不為商業利益左右執政方針而堆疊於現場的文件,當時因記者無法就近查看文件內容,質疑文件夾內全是白紙的質疑聲浪四起,在此紙張成為陰謀論和一場政治大戲的主角。

在另一件作品《辦公室》中,畫面重現1989年柏林圍牆倒塌之後,人們闖進東德秘密警察辦公室的場景,這裡存放了大量人民因政治因素被監控、被消失的紀錄,在此紙張不只乘載歷史,更成了執政著監控人民的冷血證據。策展人道格拉斯.佛格導覽時提到,原照片的紙張上寫滿了字,但德曼在重建場景時刻意將字跡抹除,由此更能感受到影像是帶有「個人觀點」的,得以塑造人們看待政治、社會、歷史與世界的看法。

探索人造與自然世界的分界|《花見》、《森中空地》、《石窟》

人類文化如何詮釋與再現「自然」,以及人造和自然世界的分野,一直是德曼感興趣的創作主題。橫跨此次展間出入口牆面的壁紙攝影作品《花見》,為觀者打造沉浸式環境體驗,其中德曼用紙製作出無數的櫻花,以稍縱即逝的花期冥想生命短暫與周而復始的本質。

《石窟》的場景由36噸的硬紙板製作而成,藝術家收集並研究數百張世界各地禮品店銷售的石窟明信片,建造出真實大小的石窟及其中經過數千年累積而成的鐘乳石,最終落於攝影的圖像便是人們集體對石窟印象的濃縮,這件是德曼作品中唯一被留存下來的模型,現陳列於米蘭Prada基金會。

耗時重建日常景象,反思數位時代影像的意義

2008年,德曼開始把關注焦點從宏大的歷史議題轉移到生活題材上,創作「日常」系列作品。創作手法與過往相同,不過這系列作品的影像來自他日常中偶遇、用手機拍攝的一隅即景,如丟在層架上的空優格冰淇淋杯與粉色塑料湯匙、放在水槽邊緣的肥皂塊、門縫下滿出來的信件堆,以及塞在鐵絲圍欄孔洞的咖啡外帶杯等。

「日常」系列為德曼以尋常視覺元素譜寫的自述,讚頌生活中蘊含無限意趣的平凡細節,同時濃縮他對歷史的理解:歷史不僅是世界各地的恢弘事件,也同樣包含個體生命的凡常絮語。而有鑑於手機拍照功能的普及以及大眾對於在社群媒體分享影像的痴迷,藝術家透過耗時精心重製他生活中詩意而平凡的瞬間,邀請我們反思這些快速生成和傳播、充斥於當代社會的影像。

紙雕塑動起來,以嚴謹重構失序的逐格動畫

定格動畫則是德曼對動態影像構成的探索,在展場中一座紅色布幔建構的迷你劇院中播映。《太平洋豔陽號》取材自一段網路上瘋傳的監視錄影機畫面:在紐西蘭海岸遭熱帶風暴巨浪襲擊的郵輪船艙內,桌椅、儲物櫃、紙盤、電腦顯示器等物件輪番向兩側滑動的滑稽景象,德曼花了三年時間,用紙和紙板一絲不苟地逐格重現這些失控混亂的時刻。

跨建築、時尚界,演示紙為建構世界的基礎

2011年,德曼在洛杉磯蓋蒂研究所(Getty Research Institute)駐館期間,開始「模型研究」系列創作。他從以往用雕塑重構世界的技法,轉而聚焦在建築與時裝設計師的紙質模型初稿,擷取其中局部與抽象元素:不論是20世紀美國最具影響力的現代主義建築師之一John Lautner或當代SANAA建築師事務所等人具現構想的模型,還是以極具雕塑感設計聞名的服裝設計師Azzedine Alaïa的奇特設計紙板,這些影像揭示了紙如何成為構建世界的基礎。

德曼的作品乍看近似真實世界的攝像,卻了無人跡,仔細審視更會發覺是用紙張和硬紙板重現;透過在原影像與最終準攝影「分身」之間進行層層重製與轉譯,暗示即使歷史以影像的形式潛伏在大眾的個人與集體記憶中,我們對所謂真相的認知始終存在著斷差。他的創作探討紙張如何以其脆弱的質地承載影像與記憶,無論是關乎人們的日常點滴,或是宏大的歷史事件;更進一步,作品突顯攝影影像與真實世界之間互為表裡的對位關係,同時探問影像文化的慣性與認知悖論。

《托瑪斯.德曼:歷史的結舌》

展期|2025.01.18-05.11

地點|臺北市立美術館 一樓1A、1B展覽室