座標英國曼徹斯特,足球迷的全新朝聖之地籌備中!英國足球俱樂部曼聯(Manchester United)宣布全新主場計畫,這座可容納10萬人的體育場由英國知名建築事務所Foster + Partners操刀,外觀融入三根高聳的桅杆意象,呼應曼聯隊徽中手握三叉戟的「紅魔鬼」,及曼徹斯特作為英國指標性港口及工業城市的地位。

記載曼聯百年榮耀:老特拉福德球場

作為英超甚至是全世界最成功的足球俱樂部之一,曼聯在全球有將近1.1億的球迷追隨,而對曼聯球迷來說,親臨主場看球肯定在夢想清單之上。而曼聯目前的主場——老特拉福德球場(Old Trafford),自1909年完工至今已服役115年,期間歷經二戰烽火及多次維修、擴建,雖乘載無數歷史榮耀,但軟硬體設備及為球迷提供的觀戰體驗,「已落後當今世界上最優秀的體育場許多。」曼聯共同持有人Jim Ratcliffe指出。

新球場建築融入「紅魔鬼」、工業城意象

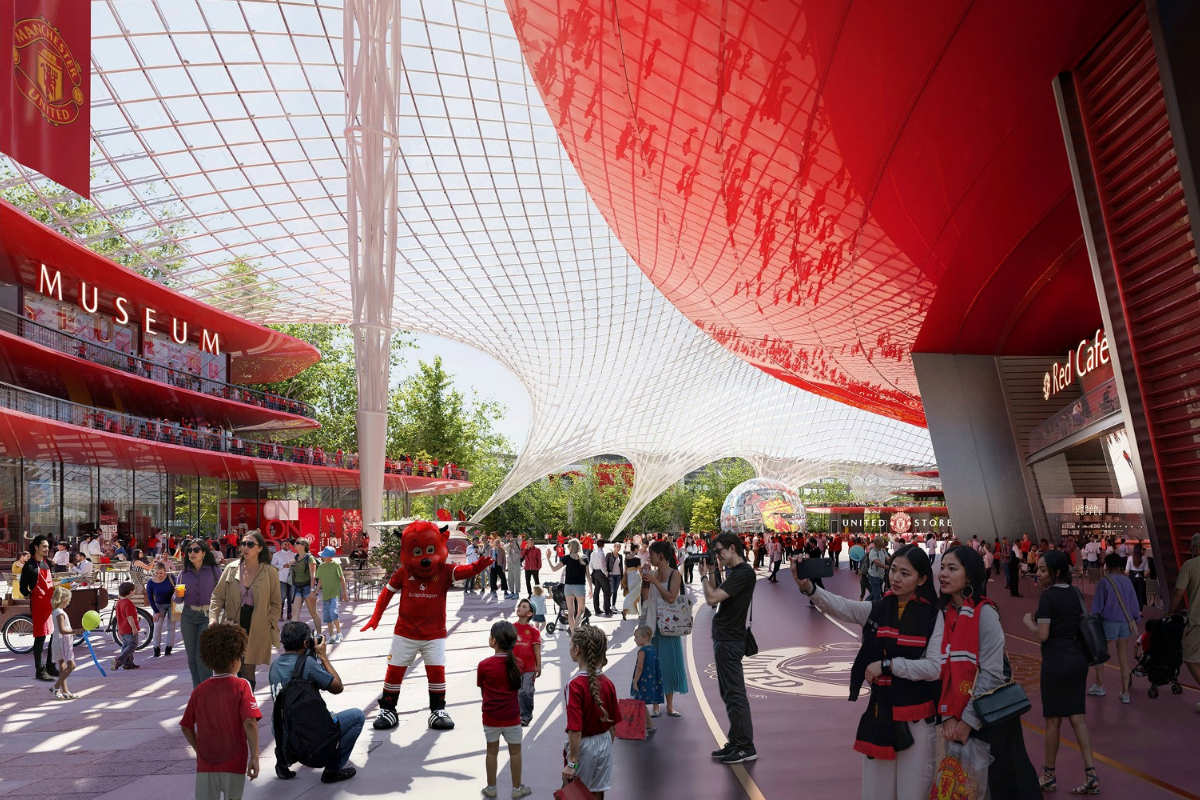

由Foster + Partners設計的新球場將與老特拉福德球場比鄰,以提升球迷體驗、可持續性為核心打造,並傳承曼聯悠久傳統。新球場以三根直指天際的桅杆為視覺亮點,設計靈感來自曼聯隊徽中「紅魔鬼」手握的三叉戟,也呼應著曼徹斯特的工業城市景觀。

場內則呈現碗狀結構,拉近球迷與球場的距離,並設有環繞式看台,創造多元的觀戰視野,音場規劃也下足功夫,為球迷營造最過癮的球賽體驗。

值得留意的是,球場的三根桅杆不只具有象徵意義,同時支撐著一座傘狀的半透明頂棚,這座頂棚覆蓋整座球場及周邊的環繞式看台、公共廣場,不僅為人們提供遮蔽,更具備蒐集雨水等功能,以為球場提供所需能源。

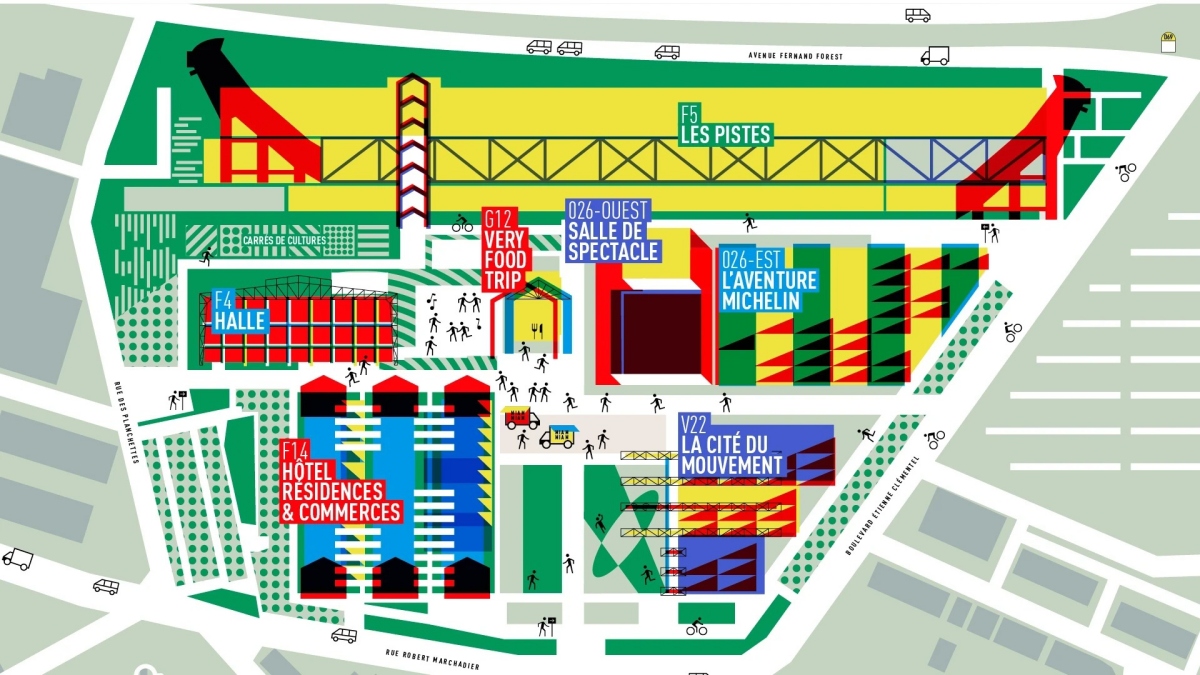

串連綠意城市廣場

球場周邊地區同樣由Foster + Partners擘劃,整座園區以可容納十萬人的足球場為核心,向外延展出寬闊的公共廣場與綠地,其中廣場面積預計達到倫敦特拉法加廣場(Trafalgar Square)的兩倍,全區行人友善、大眾運輸發達,且可與城市新建的火車站串連起步行路線,成為未來球迷聚會、社區活動的根據地。

位居城市復興計劃核心

事實上,曼聯新主場的願景不僅限於足球和體育,球場與周邊地區住商混合的城市規劃,目的是構築一處世界級的體育與文化中心,以帶動老特拉福德地區甚至是大曼徹斯特的未來觀光及經濟發展。據統計,新球場落成後預估將為當地創造92,000個新就業機會、每年帶來73億英鎊的營收,曼聯共同持有人Jim Ratcliffe以「社會和經濟復興的催化劑」形容這場大建設。

資料來源|Foster & Partners