2025大阪世博盛大進行中,La Vie編輯在4天內密集參觀超過35座展館,繼上篇推薦的5座展館後,此次再推6座!除了分享第一手體驗心得,也分析參觀方式、主題策劃等,探索什麼是能留存心中的展覽。

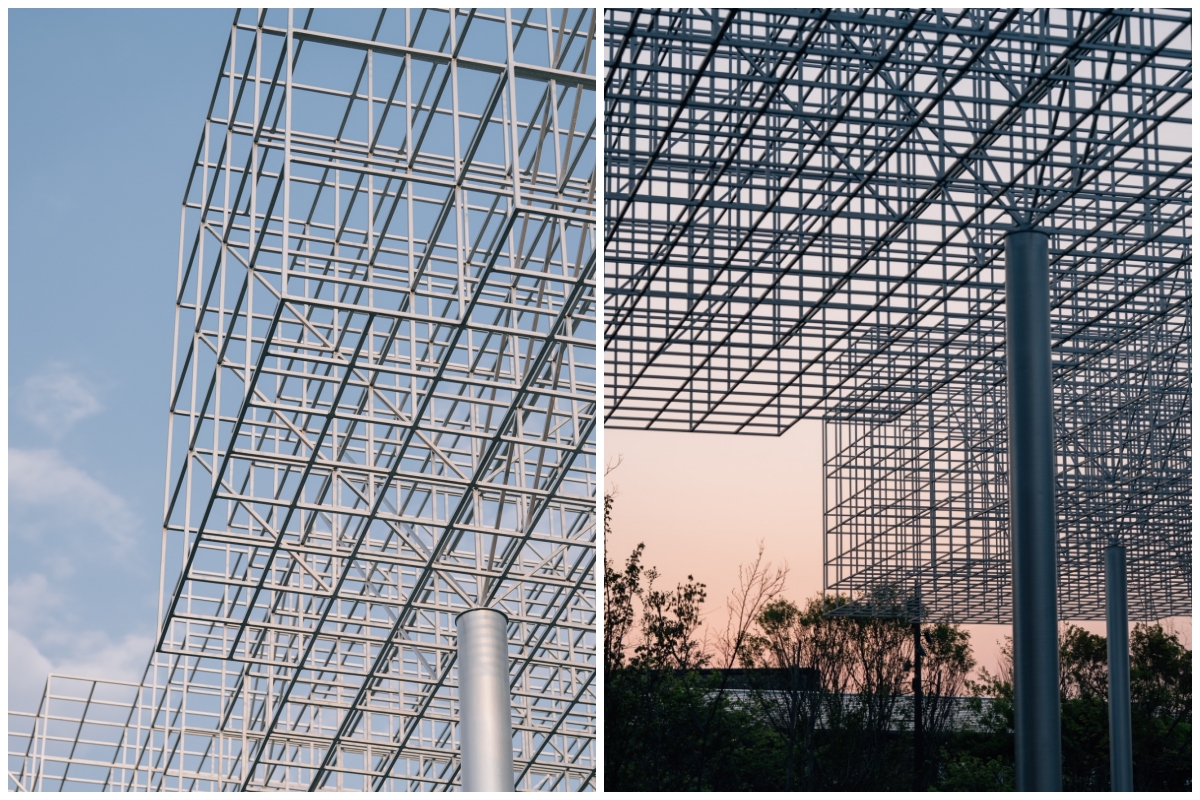

▸ Better Co-Being

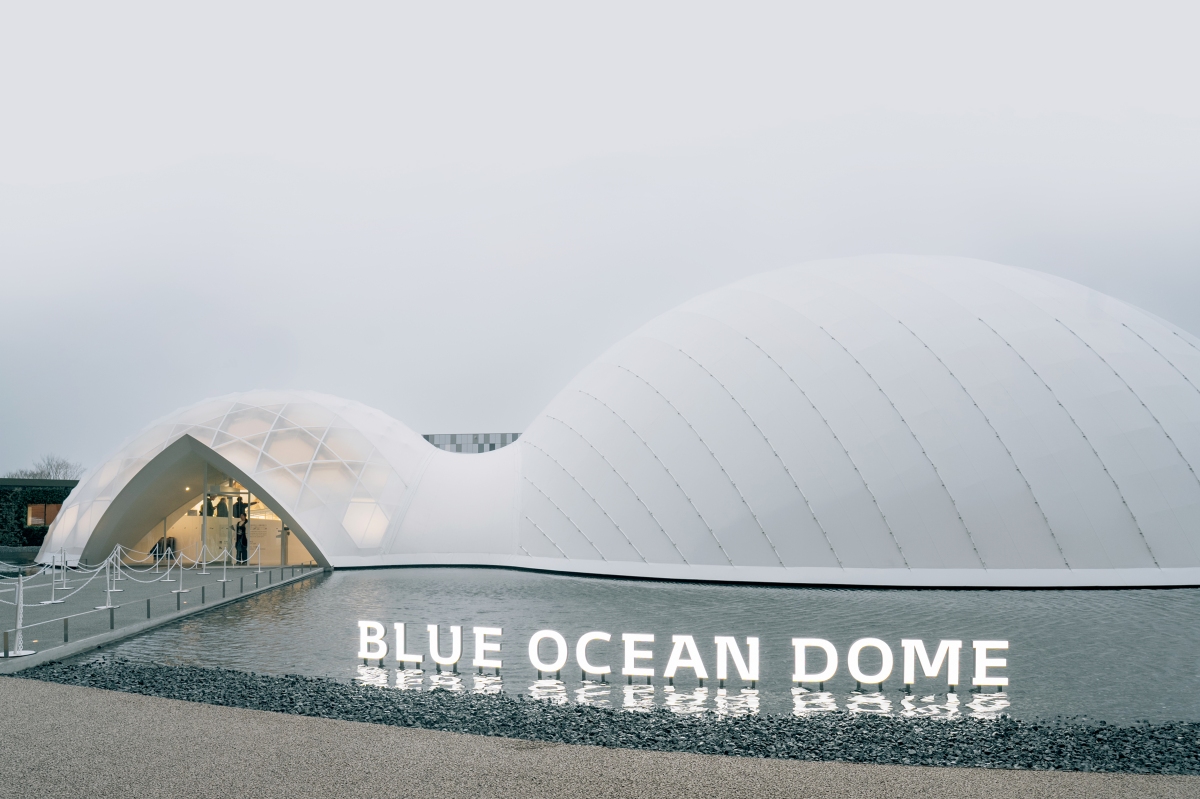

必須在場的「共鳴」體驗

先說結論,「Better Co-Being」是此次我個人綜合排名的第1名。除了在視覺上極美(大推在傍晚或晚上預約),展館的整體性、建築與展覽內容的創新性,都屬高分評價。且在網路可以取得眾多訊息的現在,「Better Co-Being」展館具有「必須在場」的特質,是照片與文字難以完整感受的獨特體驗。

本屆世博會場正中心,座落的並非雄偉建築,而是名為「寂靜之森」的森林,而SANAA設計的「Better Co-Being」也融入其中。這裡的「融入」是意象上的,也是物理上的。呼應「Better Co-Being」展館強調連結、開放的理念,他們打造了一座11公尺高,無牆、無天花板的銀色網格狀罩棚;地面僅用纖細柱體支撐,讓網格如雲朵般飄浮空中。從白天到夜晚,從晴天到雨天,建築將與天色和天氣交織出不同景象。在「Better Co-Being」官網刊登的採訪中,西澤立衛表示:「建築本身就有『占據』空間的特質。從這個意義來看,如果能在空間上表達出『共享』的概念,將是一件非常有趣的事情。」妹島和世則說:「這是一個無法完全控制的空間,我認為這正是有趣之處,人們可以在這裡感受天氣變化,進行互動式的體驗。」

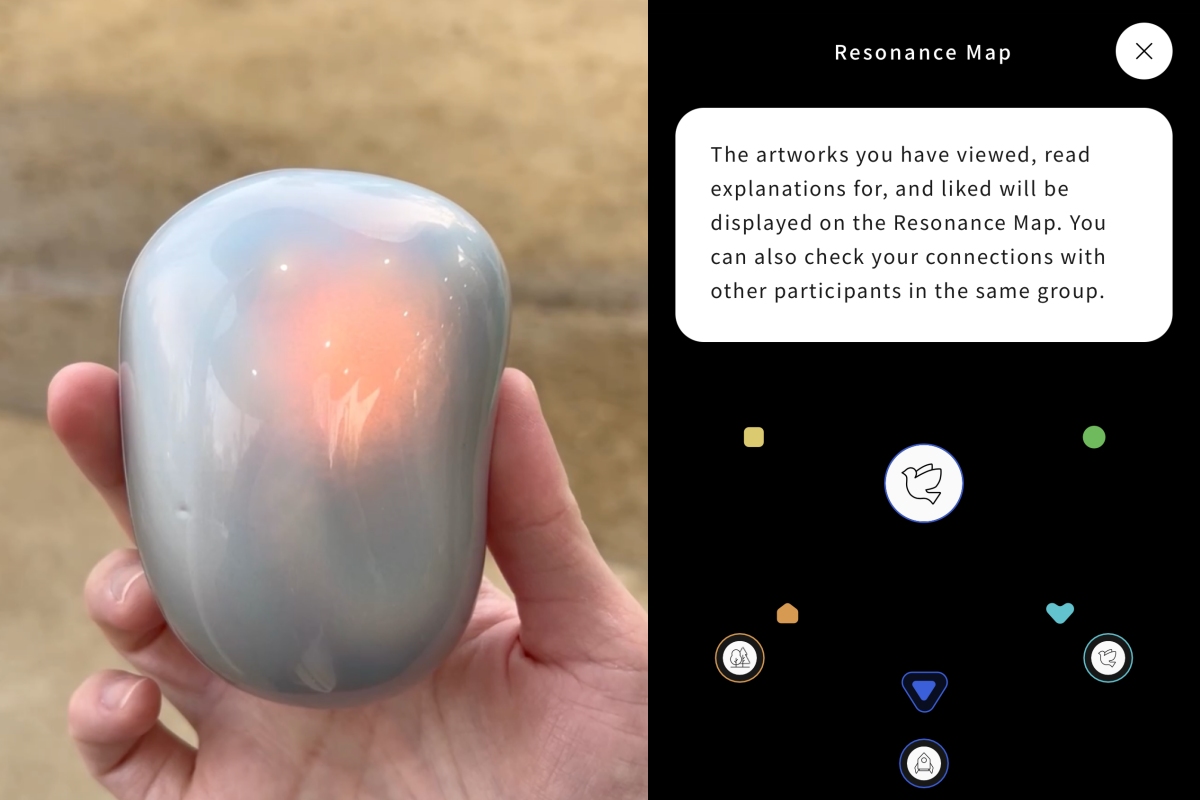

展覽透過感應石頭、作品、觀眾的互動,表達了「共鳴」此一抽象主題。現場採小規模團體導覽,入場前每人會拿到一顆「echorb」石頭感應器,與手機完成連結後,登入體驗網站,將看見包括自己在內的同場觀眾的石頭顏色與位置分布;手握石頭,其震動將自然帶動手往左或右移動。

接著跟隨工作人員引導,依序體驗塩田千春〈言葉の丘〉、宮島達男〈Counter Voice Network〉,以及策展人宮田裕章的〈共鳴の空〉、他和創意團隊EiM共創的〈最大多の最大幸福〉等作品。走在不同路段、靠近不同作品時,將石頭輕輕放在耳邊搖晃,還會聽到不同聲響。最後登場的球體LED裝置,會即時搜集本場觀眾的體驗行為、當下天氣等數據,呈現僅只一次、屬於此時此地的影像。

有趣的是,連結「echorb」與手機的體驗網站,就像是一個「參加過Better Co-Being館的人的社群網站」,你可以上傳照片,也可以看到他人拍攝的照片,彼此分享在世博捕捉到的風景,即便離開展場也能使用。從建築與環境的共享、藝術作品與人的互動,到應用程式將參觀者聯繫在一起,沒有想過「共鳴」可以用展覽的形式訴說,且說得新穎又深刻。

Better Co-Being

需預約。採分批導覽,編輯參觀時間約1小時。

更多資訊可至官方網站查詢

▸ 荷蘭館

一顆發光球體,貫穿建築與展覽

展館的「整體性」是我相當偏好的特質,與其建築、視覺、展覽、吉祥物等各個都很厲害、但欠缺聯動的整體性,我更偏好每個元素都彼此連結,完好地收斂在同一個概念下。「荷蘭館」可謂本屆在「整體性」上做得相當出色的展館,以「球」貫穿建築與展覽,連吉祥物也推出米飛兔抱著大球的限定款(甚至開幕第3天隨即完售)。

荷蘭館講述的主題為「永續」,坦白說在參觀前不抱期待,因為直覺此題很容易淪為說教,或讓看展有種「在上課」的感覺。但實際體驗後,發現它並不是對你說道理,而是讓你「感受」到此議題的重要與迫切性。觀眾在入場前,會拿到一顆白色小球,球上設有感應裝置,只要碰觸牆上的感應點,球就會發亮,牆面也會出現不同的聲光變化。有趣的是,荷蘭館將「使用球的方式」與永續概念連結,例如要啟動牆面的聲光裝置,必須多顆球同時接觸,僅有一顆是無效的,隱喻人類必須攜手合作以迎向未來;當觀眾拿著尺寸比手掌略大的球在展場走動時,勢必會雙手捧著,小心呵護其不掉到地上,這個舉動也象徵了人類得悉心照料地球。

「球」不僅貫串展館視覺,甚至聯動了永續主題。也許就內容、手法等個別項目來說均不是最強,但綜合起來成就了「荷蘭館」深刻的品牌印象。我想即便過了多年再回想起本屆世博,還是會清晰記得「荷蘭館就是那個有著大球」的館。

荷蘭館

需預約,也可現場排隊。採分批導覽,編輯參觀時間約40分鐘。

更多資訊可至官方社群查詢

➥ 延伸思考:引導物件的運用

這裡也想談談「引導物件」的使用方式,包括上述介紹的「荷蘭館」、「Better Co-Being」,本屆許多展館均採物件引導的參觀模式——入場前會發放一個「物件」,該物件會有感應裝置或需與個人手機連結,由它觸發展場內的體驗。例如「德國館」的物件為吉祥物「Circulars」,將其頭部碰觸展場接觸點、再放置耳邊,就會進行悄悄話般的語音導覽;「電力館」也選擇了蛋型吉祥物,透過互動遊戲可讓蛋發光,從中了解各種發電方式。不過物件的運用,無疑是給觀眾多一道的理解門檻與手續,加上世博有來自世界各地的觀眾,語言、文化甚至手機裝置型號都不同。如何讓大家都能夠輕易上手,且具有「加分」效果,實為關鍵。

「Better Co-Being」的「echorb」石頭、「荷蘭館」的球,前者新奇後者直覺,且與展覽內容呼應,均是我覺得在引導物件上使用得很好的展館。不過談白說「Better Co-Being」的使用門檻偏高、手續繁複,必須步步跟著工作人員的解釋,才知道「echorb」怎麼使用、又怎樣跟作品互動;且同行攝影師的手機無法順利連結,現場也找不出解決方法。但因為石頭震動的感覺太微妙,與作品互動的方式也夠有趣,所以仍甘願且開心地學習操作方式。

▸ Future of Life

科技如何真的帶人類前行?

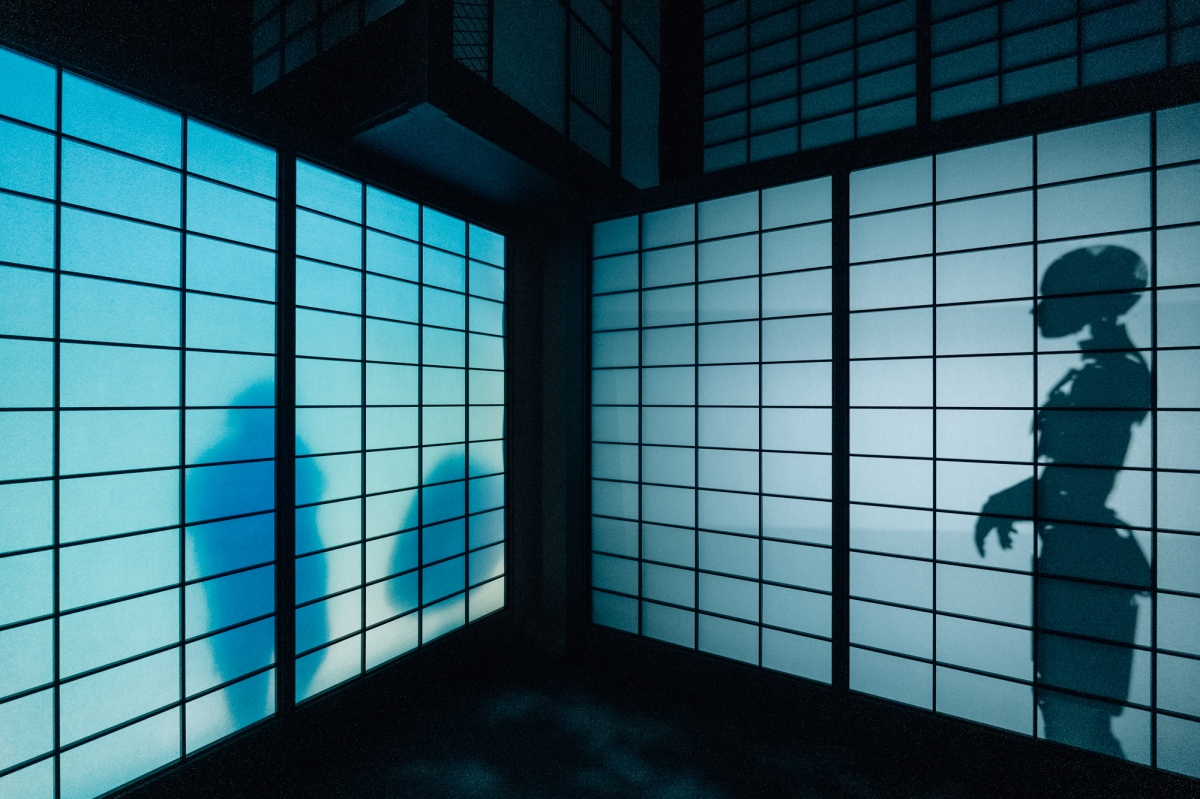

若說世博最初的起源,是展現人類最新發明以展望未來,儘管在現今的意義已有轉變,本屆仍有不少展館保有這分意味。不過也不諱言,有些主打科技和未來的展館,會淪為形式絢麗而內容空洞的展演。但由「人形機器人權威」、大阪大學教授石黑浩策劃的「Future of Life」,將此主題講述得既實際(有諸多研究基礎)又有想像力(開展到千年後的世界),也是我覺得本屆世博在「內容」上十分突出的館,將較嚴肅與複雜的科技議題,轉化為電影般的劇情,不說教且留白得宜。

入場前每人會拿到耳機,可選擇日文或英文、是否顯示字幕。建議可選擇字幕,因「Future of Life」是相當有「劇情」的展覽,角色對白會透過耳機傳送,若一時沒聽清楚可搭配字幕理解。展覽從「猴子」到「女學生」等各式機器人揭開序幕,探究人類在不同時代如何賦予機器「生命」。接著將故事線帶往50年後,並在此拋出「Future of Life」的主線劇情:50年後的世界,人類可以選擇自然死亡,或是將記憶移轉給機器人繼續存活。透過影片裡奶奶的選擇,引發觀眾思考:這個機器人是否還是原本的人?機器人能擁有真的情感嗎?人類是否需要無限地活下去?

懷著這些疑問,下個展間直接將「人機共存」的社會顯示眼前,只見主持人松子Deluxe正和機器人互動,還有已故文學家夏目漱石的機器人、能演奏鋼琴的機器人⋯⋯。之後耳機傳來:「接下來是1,000年後的世界。」迎面出現的是,難以定義是人是機是神的機器人隨音樂舞動,展示了不再受限於身軀與物理的人類樣態。

科技與人性的辯證、人機結合的探究,早已不是新命題,但許多作品會以荒謬、空虛或頹敗的近未來,反諷一味追求革新的人類。但「Future of Life」並沒有走這條路,而是要用科技帶著人性前行。展末亦展示了50年後可能會實現的「近未來技術」,包括與人體結合的機器人和AI、讓生活方式更自由的醫療、更永續的環境與能源技術等等。一如石黑浩在展覽尾聲留給觀眾的訊息:「人類可以設計自己的未來,活出自己想要的生命。」科技能帶人類走到多遠?其實這題不只關乎技術,也關乎人類對自己的生命、情感與需求,有多透澈的理解。

Future of Life

需預約,也可現場排隊。採分批導覽,編輯參觀時間約1小時。

更多資訊可至官方網站查詢

▸ BLUE OCEAN DOME

一場「水」的純粹展演

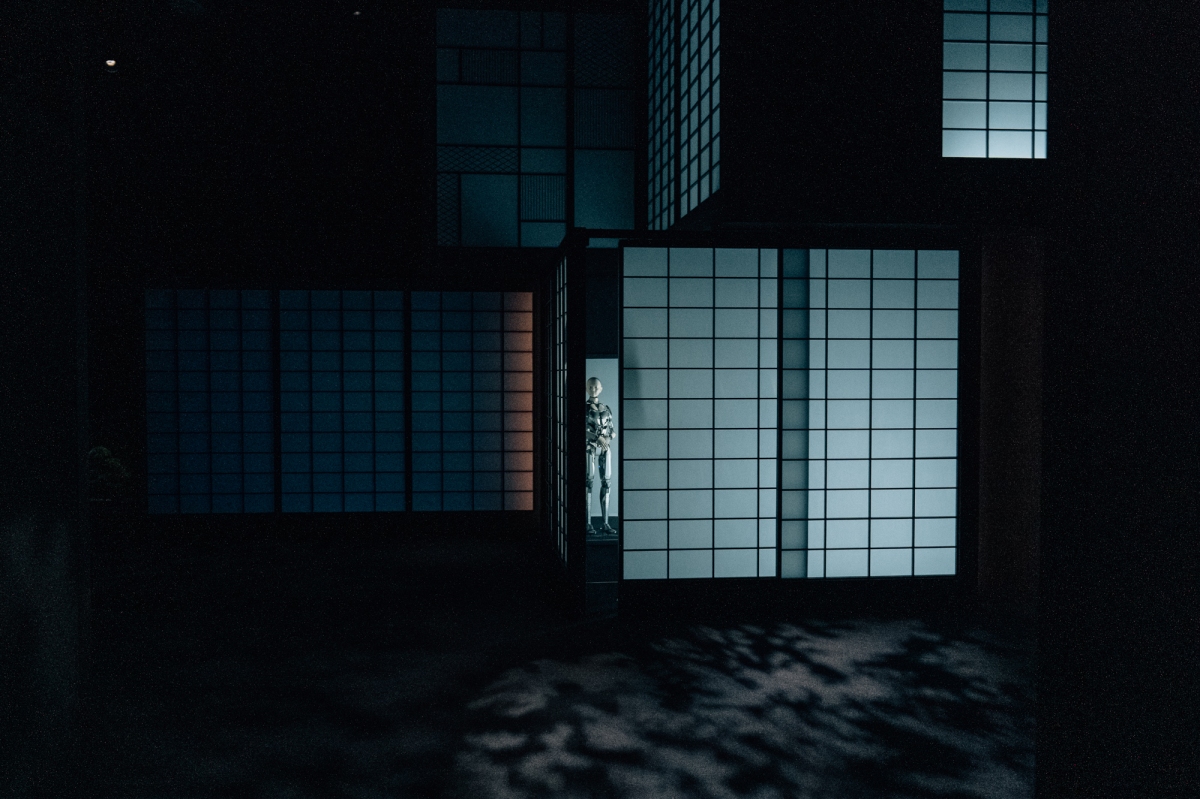

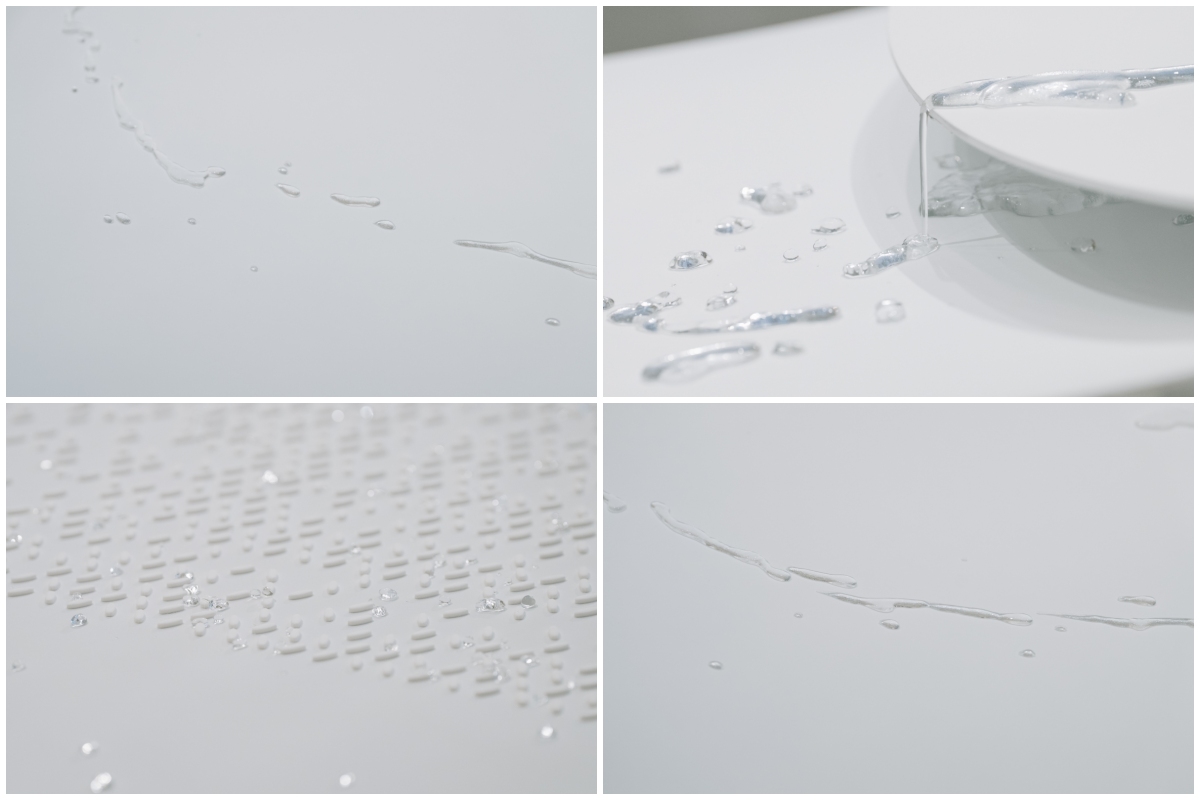

如果要說哪件「作品」最印象深刻?我的答案會是「BLUE OCEAN DOME」裡、由創意團隊nomena設計的水循環藝術裝置。「BLUE OCEAN DOME」為由非營利組織ZERI JAPAN策劃的民間展館,由設計師原研哉擔任策展人,將「水」這個主題用純粹且詩意的方式表達。

nomena設計的水循環藝術裝置展示於「圓頂A」,以超疏水塗層的純白盤面為舞台,模擬水從天空降下後,流經曲折地景,最終匯入大海的過程。白色的空間、白色的裝置、透明的水,觀眾進到展間會自然安靜下來,只聽得到玻璃管傾倒的碰撞聲,以及水流動的潺潺聲響。看著水滴在台面上匯聚,聚集到臨界點後終有一滴流入下個區域⋯⋯,沒有複雜或絢麗的聲光,卻足以引人定睛長時間觀看。在本屆世博眾多展館或現今各大展演中,聲光效果似乎成為了一種標配或趨勢,但此裝置展現了另一條路,把「單純」這件事做到極致與精緻,沒有想過「水」可以這樣被展示與觀看。

由坂茂操刀的「BLUE OCEAN DOME」建築也值得一看,他在記者會上說:「世博的本質應該是實驗未來的場所,如今卻過於追求表面上的獨特性與外觀,鮮少提出結構或技術的創新。」因此他期望透過「BLUE OCEAN DOME」,探索新的建築可能。

展館由3座圓頂組成:「圓頂A」的結構是「竹」,由於傳統竹材的直徑和厚度不均,且會因日光直射而裂開,因此團隊運用最新技術製成竹集成材,輕盈、強韌並易於加工;「圓頂B」則使用「CFRP(碳纖維強化聚合物)」,此材料重量比鐵輕、強度卻更優異,通常被用於航空、汽車等,本次為全球首次將CFRP作為屋頂主要結構,世博結束後也將回收,應用於坂茂參與設計的馬爾地夫海洋度假村開發案;而坂茂聞名的「紙管」則出現在「圓頂C」,此處的紙管不僅用於屋頂,連椅子都由3根紙管組成,讓觀眾直接感受其韌性。

BLUE OCEAN DOME

需預約,也可現場排隊。採分批導覽,編輯參觀時間約50分鐘。

更多資訊可至官方網站查詢

▸ 韓國館

主題包裝下的科技國力

韓國館意外地讓我滿喜歡。其實它原本不在我想參觀的清單上,而是在世博開幕日傍晚,在大屋根廊道下方躲雨時,恰巧看到前方一面巨大的裸視3D牆——瞬間以為是某個世博官方的裝置,但隨即想到近年韓國經常使用此技術,看了一下周圍,確實找到「KOREA」的字樣。不用進到展館,韓國透過外牆就已大力輸出自家螢幕設備與設計實力。

韓國館以「With Hearts」為主題,講述科技與人性間的關係。入場前,觀眾會先依序進入如電話亭般的小錄音間,對著麥克風回答「最重要的東西是什麼?」每位觀眾錄下的聲音,將會在第1個展間轉化為聲光藝術,在全黑場域隨著音樂打下道道光束。第2個展間設有眾多如喇叭般的裝置,只要對其吹氣,上方就會產生泡泡落下(同場加映:瑞士館也有類似手法,但泡泡是由下往上升起)。

最後的第3展間,則播放一段「女高中生與爺爺」的音樂戲劇影片,融合K-Pop的音樂與舞蹈,講述科技如何聯繫情感,以及不隨時間改變的價值。其實各展間均強烈置入科技與娛樂產業等韓國國力,但因為收攏在科技與人性的連結此一主題下,並不會有太生硬或直接的「置入」感,可謂一場好看的展演。

韓國館

現場排隊。採分批導覽,編輯參觀時間約40分鐘。

更多資訊可至官方網站查詢

➥延伸思考:國家這件事怎麼表現?

國家館打著國家的名義參展,這件事其實很有趣——「國家」的比重要占到多大?要呈現國家的哪些特質或特色(以及怎麼呈現)?又或者再深一層思考,哪些東西能夠代表國家?上述提及到的兩個國家館(荷蘭、韓國),對我來說都是「主題」走在「國家」前面,也是我個人較偏好的國家館形式。這個意思是,它們是運用國家的元素(例如荷蘭的水能源、韓國的科技與娛樂產業),來講述一個主題,「國家」這件事有經過一定程度的轉化與包裝。

相反地,本屆我看到的大多國家館,都是讓「國家本身成為主題」,以博物館式的方式,介紹該國的地理、人文、產業、歷史,或是最新/自豪的科技、品牌、政策等等。雖然也不乏精彩之作,但就我個人而言,仍不免有種說教感。不過在直白介紹國家的國家館中,想特別推薦一個讓我印象深刻的展館:

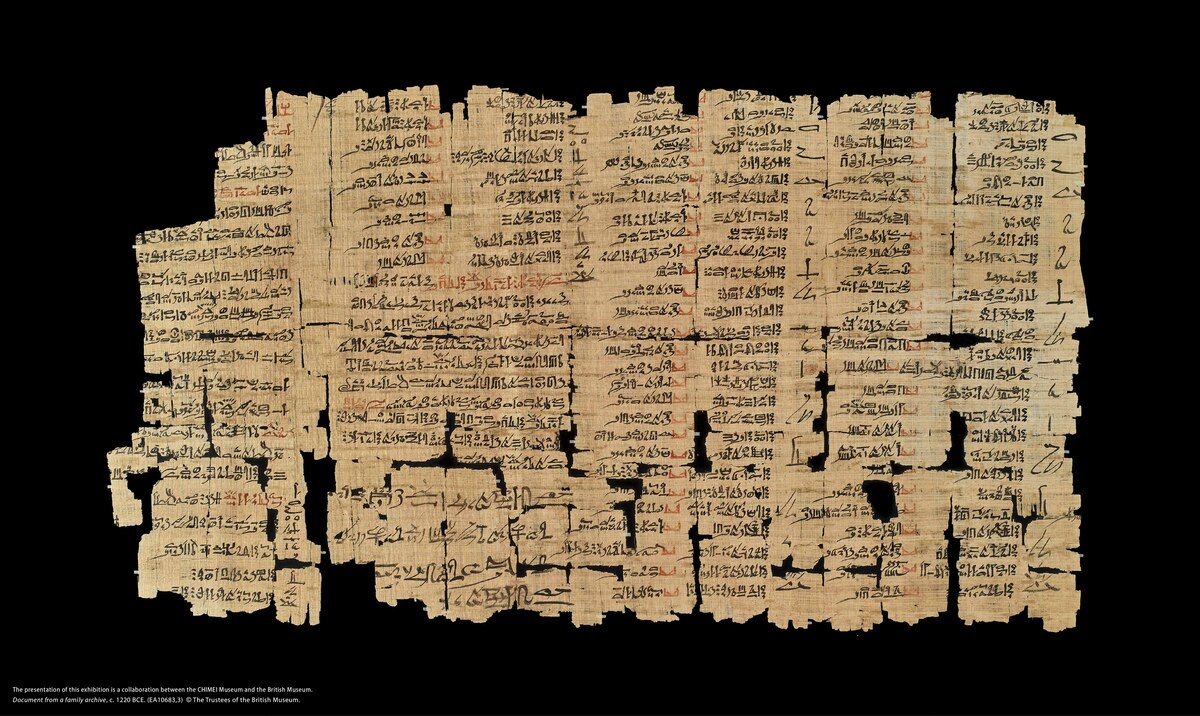

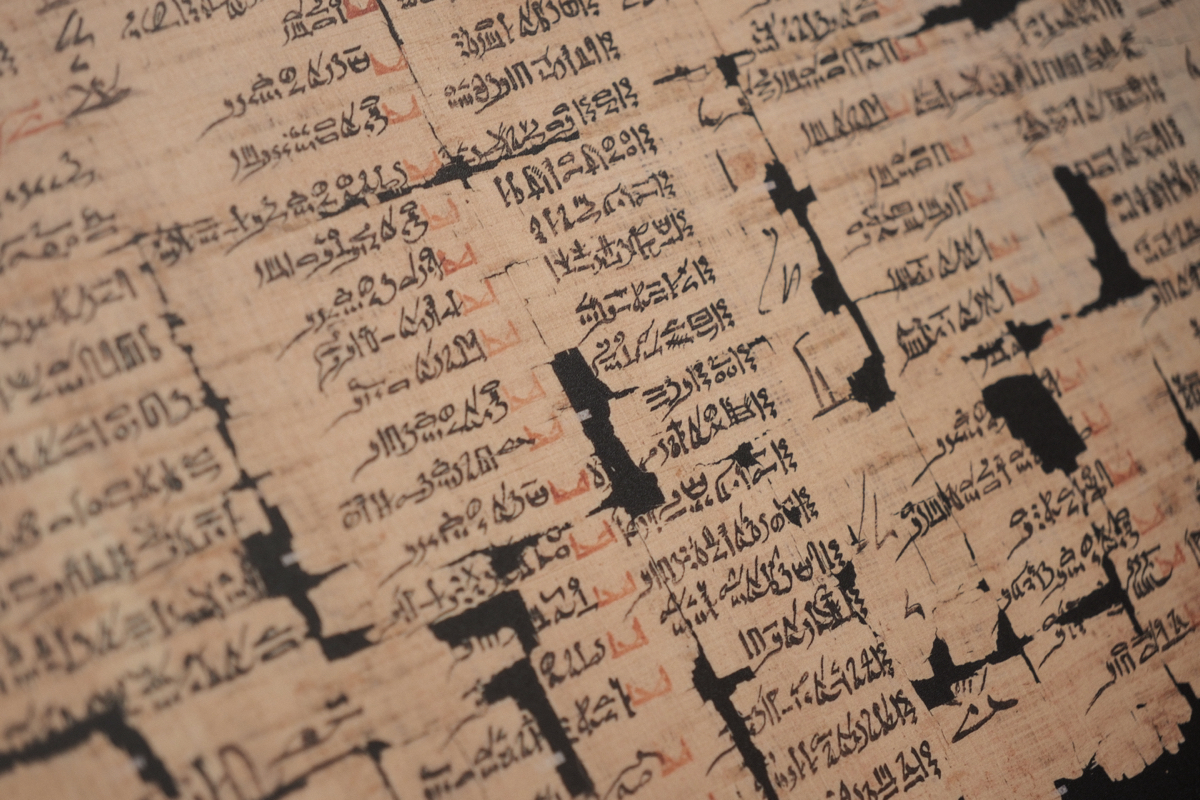

▸ 巴林館

視覺之外,用觸覺與嗅覺感受巴林

其實在此之前,我並不知道巴林這個國家,但由黎巴嫩建築師Lina Ghotmeh(近年贏得「大英博物館」西翼展廳改造計畫國際競圖,是備受矚目的女建築師)操刀的建築,以3,000根木材製成木船般的展館,外觀就十分搶眼。

展覽內容不外乎介紹這個位於西亞、波斯灣西岸附近的島國,其自然與航海資源。但參觀方式的設計,是先進行一小段的團體導覽,讓觀眾對巴林有基礎認識後,再自由參觀,解說員也清楚交代「展館裡每一項東西都可以摸和聞」。對於用看或聽的方式來接收一國文化,總顯得有點制式,但透過觸覺和嗅覺,意外地讓我更有好奇心地探索。布幔染上的巴林海洋氣味,我到現在都還記得那股怪異酸味。

還有,巴林館商店超、好、逛!除了有許多當地工藝,同行攝影師還在裡面挖到巴林攝影師Ishaq Madan的Zine,照片和印刷品質都在線。另外亦可關注,目前也在開展中的威尼斯建築雙年展,國家館最高榮譽金獅獎就是由巴林館奪下,也讓我更好奇這個過往相對陌生的島國,還擁有什麼樣的創意能量。

巴林館

現場排隊。前段分批導覽、後段自由參觀,編輯參觀時間約半小時。

更多資訊可至官方社群查詢

文|張以潔 攝影|蔡耀徴

更多精彩內容請見 La Vie 2025/6月號《2025大阪世博設計攻略》