作為淡水市街僅存的清代三合院院落建築,淡水崎仔頂施家古厝歷經13年修復,現以常設展《Reboot:新啟航》轉身為文化新地標,將其承載的百年港市記憶向大眾敞開,且為各方旅人引路探入時光膠囊,見證古往今來的繁華、沒落與重生。本文整理觀展重點,帶你速覽7大區關鍵內容。

施家古厝位處淡水崎仔頂山丘前緣、崎仔頂市場街區核心,原由淡水商人鄭榮記於嘉慶年間建成並命名「榮記大厝」,後為日治時期北台灣最大木材企業「施合發商行」購作家族宅第居住。自19世紀起便坐落街角,它靜看淡水港受歷史發展與天然條件影響而變遷,留下港市產業與常民生活的切片於磚瓦之間,在2005年正式列冊新北市市定古蹟。

從私宅、古蹟到文化節點,串連產業、街區與庶民聲音

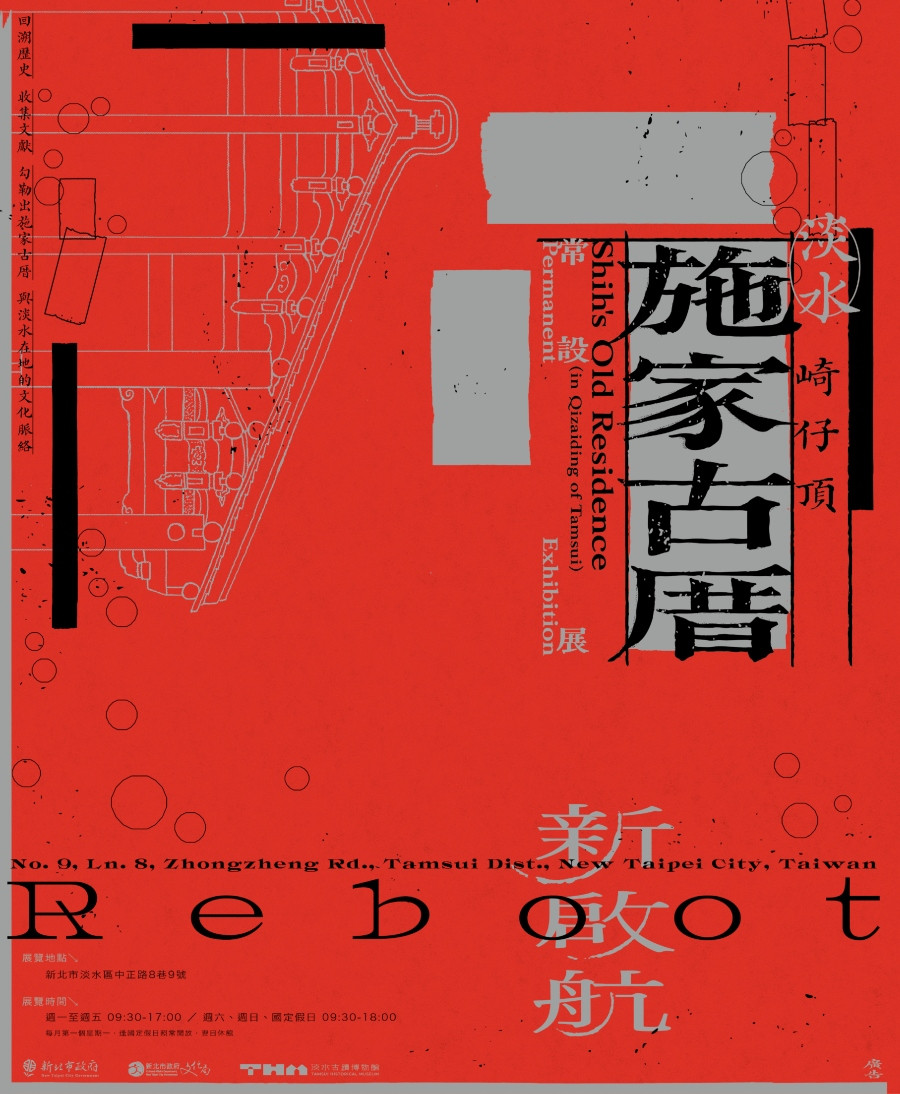

歷經13年修復,施家古厝善加保存了閩南式合院的空間布局和建築工法,2025年終以「Reboot:新啟航(Reboot: A New Beginning)」之名重新開放,成為淡水文化廊道上的重要節點。「Reboot」一詞既是電腦重啟的術語,也是文化再生的隱喻——旨在串連當地產業、城市街區與庶民聲音,並使之躍然古厝舞台;當觀者走進古厝,便不只眼觀單一建築,而能夠實感這座港口如何在潮起潮落間不斷轉型。尤值得一提的是,開幕日9月13日特別選擇與施合發自有船舶「大觀丸」啟航紀念日同日,帶有古厝再度揚帆的美好寓意,自此揭起全新文化航線,讓歷史航程換個形式續往未來開展。

由有家文化製作有限公司策劃、外口制作操刀展場設計的常設展《Reboot:新啟航》於是順應古厝原有格局,將宅第的日常隔間直接轉化成7大展區,如此一來,不僅展覽與建築主體合而為一,觀者在看展的同時,也悄然體驗了施家人當年的生活動線。以下隨編輯走訪各區,沉浸歷史故事、捕捉日常縮影、重聽那些試圖扭轉頹勢的堅定發聲⋯⋯或許還從中獲取意想不到的當代啟發。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#01

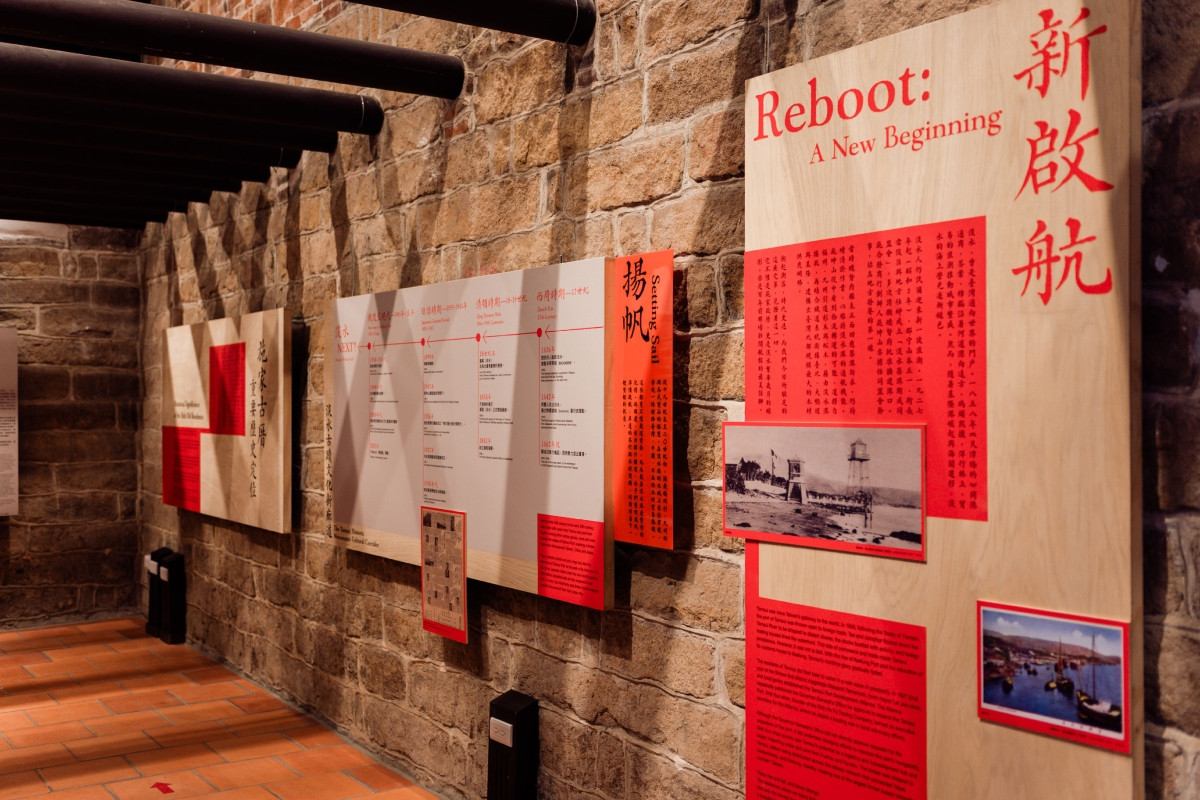

新啟航|見證港市重生

走入「新啟航」展區所在的古厝長廊,磚牆上懸掛多幅展版,迎面先見「Reboot:新啟航」幾個大字,接著便可循歷史軸線潛進一段段「再啟航」的故事;時序從1920年代施家參與築港請願、開啟木材貿易新航線,直至古厝經歷修復、以展覽形式再面世人的今日。與此同時,腳下有磚道延伸,頂上黑色橫樑則如桅杆,人們彷彿正被引上一艘方才出港的船,透過文字、影像,當然還有建物本身的歲月痕跡,得機會重新掠過淡水曾盛極一時、後難逃沒落、並蓄勢重生,這逾一世紀的興衰脈動。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#02

起風時|再現海上榮光

「起風時」展區回顧淡水港與基隆港在20世紀初的此消彼長。左側設置高低起伏的木條模型,但凡直觀出口額與船舶進出的差距,即可發現基隆逐步取代淡水成為主要國際港口時,淡水卻在木材載運量上意外超越;再看展區盡頭懸掛的戎克船圖像(其船帆正迎風鼓足,象徵木材貿易掀起的新浪潮),便能清楚理解淡水的茶葉與樟腦出口雖走向沒落,但靠杉木與松木補位,港口實則再度「起風」,迎來充滿木質香氣的新黃金時期。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#03

崎仔頂|回望街市發展

「崎仔頂」展區設於古厝原來的「灶跤」(台語意即廚房),精心保留的紅磚灶口構築曾經炊煙裊裊的生活場景。兩幅布幔垂落眼前,左側結合文字和地圖,供觀者綜覽滬尾古早商業街區,右側則以透視圖描畫施家古厝與清水岩、米市仔、崎仔腳的關係位置,如朝觀者鋪開街市圖卷。而特意把「街市」放進「廚房」,無疑暗示著信仰、商業與庶民生活的密切連結:人們在採買後行經古厝,再拾階而上至清水祖師廟,既促使此徑成為信仰之路,亦繪出一幀幀日常縮影。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#04

聽眾聲|傾聽築港呼喊

1920年代,淡水港因航道淤積而沒落,地方士紳與企業家不願放棄,紛紛訴諸報章、用文字中勾勒築港願景,或透過請願運動呼籲總督府重振港口。「聽眾聲」展區便要觀者並行閱讀和傾聽,除刊載當年請願報導的報章文獻將再在耳畔響動歷史回聲外,兩側聲景裝置更加以市場吆喝和廟宇鐘鼓,匯往昔呼喊與現下聲響於一地,進而讓百年間淡水人們的「發聲」同時被看見與聽見。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#05

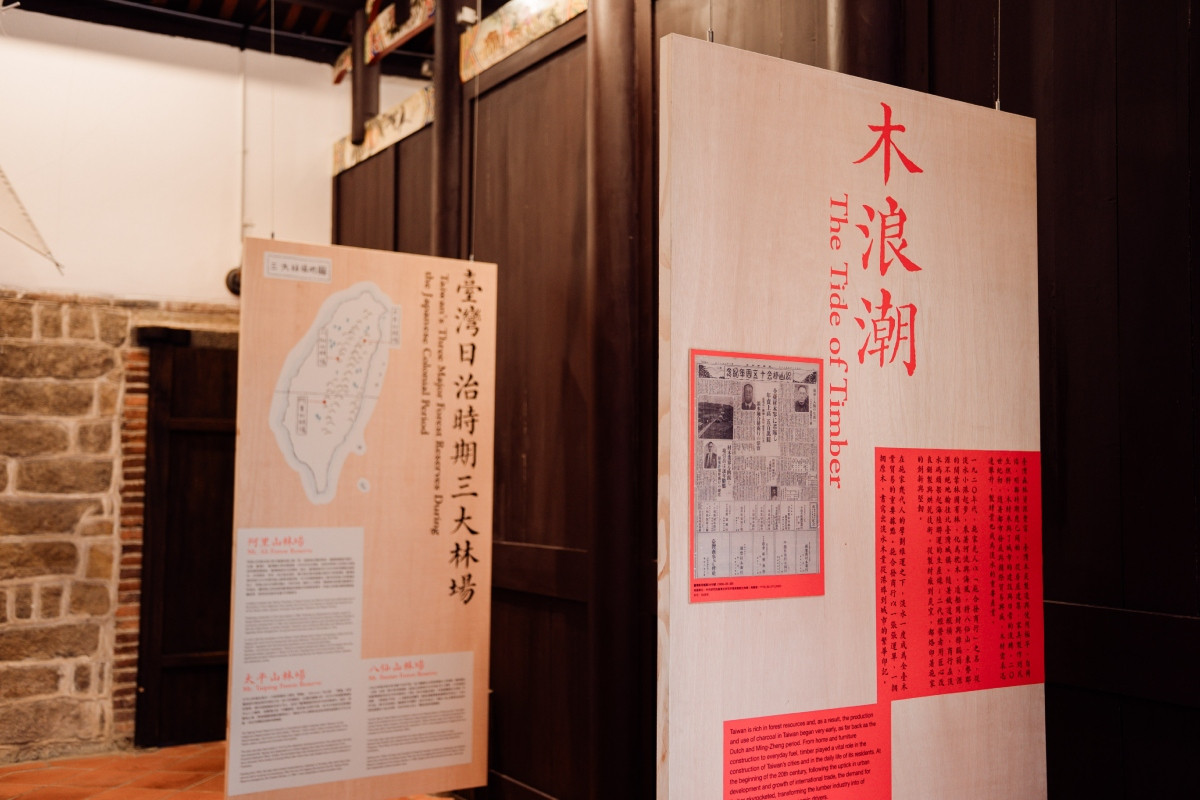

木浪潮|凝縮林業興衰

木材曾是戰時的重要資源,施合發商行正因此在1930-40年代壯大為林業巨擘;從伐木、製材到運輸銷售,串起完整產業鏈。戰後雖仍短暫保持輝煌,逐漸在風雲變動中殞落卻也是無可避免之事。「木浪潮」展區爬梳台灣林業發展的重要脈絡,包括日治時期三大林場,以及進出口木材的種類和用途。中央白色船帆模型使人聯想木材乘風入港的繁盛景況,觀者不僅能一探施家事業從擴張到轉下的關鍵,也能知曉林業何以成為淡水榮華的一環。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#06

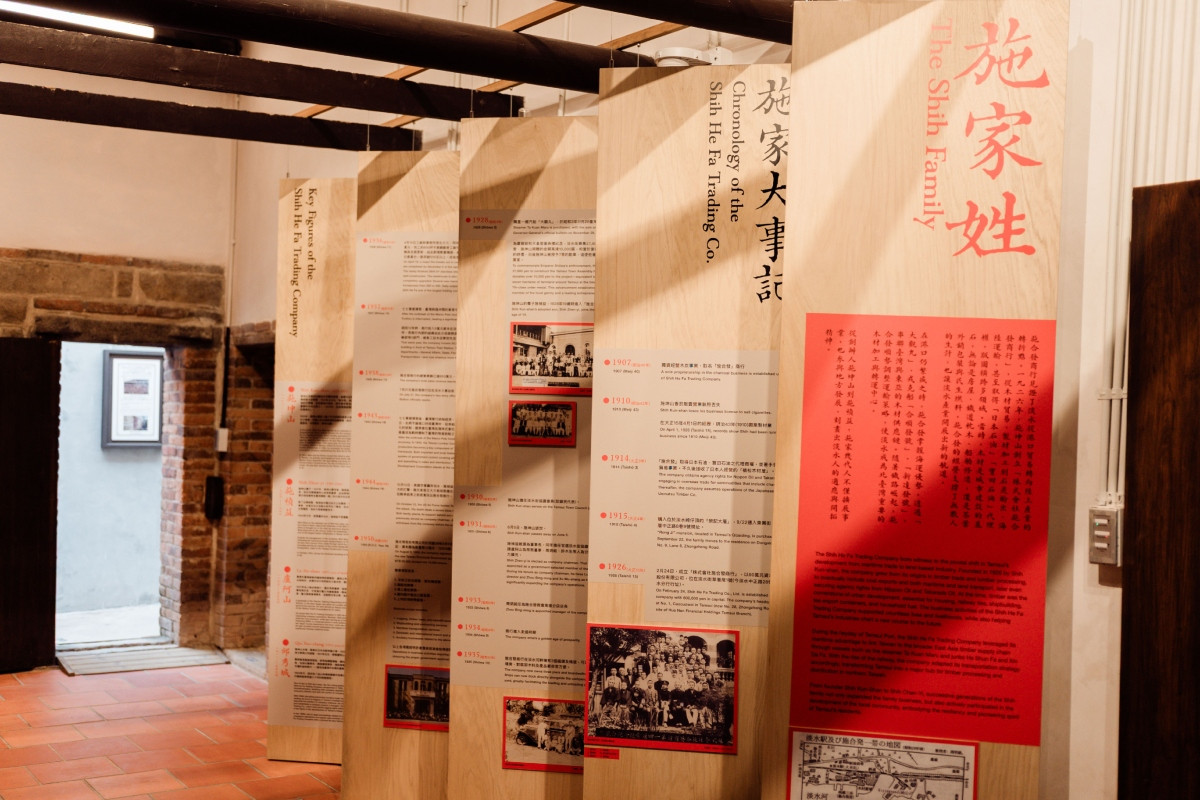

施家姓|映現施家航道

百年前,施家掌門人暨企業家施坤山創立「株式會社施合發商行」,事業版圖橫跨木材貿易、製材加工到石炭出口、海陸運輸,甚至石油代理等多領域。其中,木材作為城市建設的基石,遑論房屋、鐵道及船舶的修造可見施合發商行的身影,連日常燃料和茶葉包裝都有其足跡,且在淡水港設有專屬碼頭、棧橋及貯木設施。「施家姓」展區內的「家族航道」由多面彙整施家大事記的直立展版延伸而成,聚焦介紹施坤山、施禎益等關鍵人物,同時講述家族企業如何撐起北台灣的木材航線、記敘施家參與地方發展的軌跡,愈發映現出淡水人適應潮流、開拓新局的精神。

施家古厝《Reboot:新啟航》展區#07

文化線|另闢文化風景

當木材與茶葉貿易逐漸淡出歷史舞台,淡水已然轉向觀光旅遊的全新航道——「築港未竟」的遺憾,現在看來確是「文化啟航」的契機。「文化線」展區即帶來「淡水古蹟文化新廊道」多處景點,並列福佑宮、龍山寺、紅毛城及淡江大橋等今昔地標,揭示信仰地景與城市建設如何於時代中接力。而在這條新航線上,施家古厝宛如轉運站,為訪客提供駐足和思索空間,凝望過去也展望未來。

《Reboot: 新啟航》常設展

- 時間:即日起開放,週一至週五9:30-17:00/週六、週日及國定假日9:30-18:00(每月首週一休館,如恰逢國定假日則照常開放,並於翌日休館)

- 地點:淡水崎仔頂施家古厝(新北市淡水區中正路8巷9號)

- 票價:免費