2020台灣燈會將在台中世界花卉博覽會森林園區原址點燈揭幕,藝術家林舜龍操刀主燈《森生守護-光之樹》,與去年由藝術團體豪華朗機工設計的大型機械花《聆聽花開的聲音》所重新轉化的《聆聽花開-永晝心》皆為焦點之一。鮮為人知的是,林舜龍還是張耿華在淡江高中時的美術老師,這層獨特的師徒關係,也為本次燈會賦予世代之間傳承及共好的深層意涵。兩人聊起這場號稱2.0版的燈會,言談之間不只是作品的理念及呈現,還有對於台灣這片土地殷切的展望及深愛。

Q:師生睽違許久,終於有機會在2020台灣燈會再續前緣,這樣的契機是怎麼來的?

張耿華:2018台中花博期間,豪華朗機工有機會設計《聆聽花開的聲音》這件作品,當時是以「花神」為核心概念。那時得知林舜龍老師也受邀在花博創作,做的是一件以「種子」為意象的作品《從天上掉下來的一顆種子˙籽仔》,就覺得兩者之間有種奇妙的連結。其實我並不會特別對外說我們有師生關係,但就這麼碰巧,不僅是開花與種子之間有連結,這樣的連結又呼應著我們的師生關係,滿有趣的。一方面是有感於這些巧合,另一方面今年的台灣燈會也希望可以延續去年花博的理念,就促成了我們再度同台展演。

Q:兩位能否分享這次為台灣燈會各自打造主燈作品的創作過程及理念?

林舜龍:去年花博那時候,我原本想做的其實是樹木,但後來受限於種種技術性問題,因此回歸到一切注目的根本—種子。那時候靈光一閃,浮現的便是從天上掉下來的種子,它並不來自基因改良實驗室,而是來自上天,是上天獻給我們的瑰寶。後來隨著花博落幕,這件作品也拆除了。剛好這次燈會以當地森林環境為一大特點,我心想:那不如從種子回到樹吧!於是,有了《森生守護-光之樹》這件作品。

今年1月總統大選剛落幕,社會還在對立的氛圍當中,希望主燈可以有縫補及修復民心的功能,因此,我特別以「團結」為意象,以原木板片結合鋼構,組立一座高度超過15公尺的巨大神木。22條主結構分別代表台灣22個縣市,以龐大的樹根汲取這片土地賦予的能量。隨著神木向上開枝散葉,可以看見368個鄉鎮市區的花苞花燈;而在樹枝之間,繼續長出的2,359片心形葉片,代表2,359萬台灣人民。樹上的公鳥、母鳥、雛鳥組成的溫馨家庭燈飾,呈現的是台中市的市鳥「白耳畫眉」一家和樂的榮景;同時還會有彷彿在樹梢之間飛舞的紫斑蝶,讓整件作品更顯繽紛多彩。

有別於過往燈會多以旋轉作為亮點,這件作品希望能突出自然當中「光」的元素。像是樹冠、花鳥等都是運用耐候型壓克力板構成,當陽光灑在這些隨風搖擺的條狀彩色壓克力板片上,神木內部會布滿花窗般的斑駁色彩,就好像在充滿聖光的教堂裡。

而內部還有個龐大的氣球,它可以是太陽、夕陽,可以是滿月,也可以像外星球。我安排了一個與觀者的互動,隨著下方觀者的呼喚聲超過一定的分貝值,氣球便會緩緩下降。裡頭這樣的手法算是比較前衛,具有某種當代性,但在神木的外觀上還是希望能做到雅俗共賞。不管是在神木裡頭近觀,還是在外頭遠看,都會看到在自然天光和光秀展演下,幻化出呈現台灣這片土地張力的多元樣貌。

張耿華:這次燈會《聆聽花開-永晝心》是從去年花博《聆聽花開的聲音》衍生而來。去年花博的策展規畫其實是呈現從高山到海平面的地景,在這樣的前提下,主要的視覺調性還是以綠色為主,於是,在《聆聽花開的聲音》這件作品時,我們比較大膽地採用存在於自然中、與初生階段生命經驗貼合的紅色為主色,創造出一朵龐大的機械花,拉出跟展覽本身的對比性。

相

對來說,在這次的燈會當中,可想而知絕大部分的作品將是繽紛絢麗的。所以,當我們得知這次要重啟這朵花的時候,就開始思考如何讓這件作品保有它的突出性,同時又不過度搶走周遭作品的目光。最終,我們決定將花朵的色彩收斂成單一的白色。考量到作品仍需帶點科技感,我們在傘布上選用帶有珠光塗層的布料,讓白色不單單是白色,在強烈的光源底下,時不時能瞥見七彩的炫光效果;至於在照度相對低的狀態下,整朵花則會彷彿一個在銀河中閃爍的球體。

相較上回納入較多與民眾互動的感應裝置設計,有鑑於這次人流勢必更大,讓單一民眾確實感受到觸發了互動並不容易,因此我們反而選擇將作品中互動的元素降低,備著但不一定用,取決於現場狀況—也許在白天和夜晚,隨著人流的落差,可以有不同的模式切換,但絕對不會「為了互動而互動」。雖然作品本身相對單純,但在與周圍環境、聲光展演的搭配之下,依然會有豐富的視聽感受,而且會和同在入口處老師的主燈作品有所呼應。

Q:除了《聆聽花開-永晝心》是延續花博期間的大型公共藝術作品,燈會結束後,《森生守護-光之樹》也將直接就地保留作為地景藝術作品,落實永續精神。兩位對此有什麼想法?

林舜龍:過去每次看燈會都在思考這個問題:那麼多地方花那麼多錢做的主燈,最後都跑去哪裡?這次燈會,隨著主管機關觀念的改變,有了將主燈就地保留再利用的契機,甚至將這點明白列在標案裡頭。因此,在設計這件作品時,考量的便不再只是燈會期間,而是永久性的維護與保存。為什麼這次作品有別於過往主燈無法旋轉?原因就在這裡。由於作品量體夠大,《光之樹》未來應該可以作為展演教學空間使用,讓更多人了解舉辦花博或燈會的歷史及精神。

張耿華:建立良好的維護機制是永續的關鍵,所以不只是觀念的改變,相關單位也要了解往後養護機制的必要性。因此,我們就常常在思考,作品本身還能為社會帶來什麼價值?最近,教育部在推行的108課綱在談素養、跨領域,或許我們的這件作品就是很好的教材。也就是,大家不必設限認為它就是燈節的燈,或者只是藝術文化領域的作品,它還有很多可能性。

最近一部紀錄片《自信台灣21世紀之路》,在談「文化自信」這件事。我一直覺得文化跟自信是相輔相成、不斷堆疊而來的,只要沒人帶頭開始做,那就會逐漸喪失;但一旦有人願意作為先驅者,那就有機會。放長遠來看,儘管當下看起來成效有限,它也許已經在不少人心中種下種子,只是等待哪一天成長茁壯而已。當這樣的先例多了,觀念就會逐漸翻轉,產業就有機會變更好。

Q:從過去參與海內外大型藝術展演活動的經驗出發,有什麼值得台灣燈會借鏡的經驗?對於未來的燈會又有什麼樣的期待?

林舜龍:土地不同、人不同,不同國家的經驗絕對無法直接轉移,只能作為參考。台灣有自己的特色,我們應該要想辦法找到、甚至創作屬於台灣的元素,而燈會就是契機。從30多年前的「社區總體營造」,到去年開始的「地方創生」,我們應該已經可以慢慢感受到屬於自己的「台灣味」,腳踏在泥地上,同時面向國際,與世界對接。

去年台灣燈會在屏東,首次捨棄了以該年生肖為主燈的傳統,以黑鮪魚為主燈,展現地方特色;而今年的燈會將是第二次翻轉,也就是「2.0版」,除了地方特色,也要呈現台灣精神。我希望大家能夠感受到燈會已經不一樣了,而且,未來每一年都要繼續不一樣。農曆新年到元宵,是家族難得團聚的時節;而燈會這樣子的場域,能夠讓大家有共同的經驗,共同將這片土地內在的強大能量轉化,這個意義非常重大。

張耿華:2017年世界大學運動會在台北,我們之所以做了聖火台裝置,其實是受到電影《打不倒的勇者》感動,才決定接下這個艱鉅的任務。電影描述1995年,南非總統曼德拉如何與國家橄欖球隊隊長,透過世界盃橄欖球賽,讓剛擺脫種族隔離制度不久的南非,從黑人與白人的分裂中重新凝聚,而這項運動賽事最後團結了社會與未來國家發展的共識。這讓我們相信,做這個聖火裝置是有意義的,而今年燈會或許也有團結社會的意義。

事實上,無論在國內或國外,無論是博覽會、藝術祭、運動會,還是現在的燈會,參與創作的藝術家使命都不盡相同,所以,藝術家要看清楚在這個使命底下要完成的事情;不過,適時從藝術家的角度回看自我創作要傳遞的東西,這也絕對不能忽略。我認為,我們得一直在錯綜複雜的結構中尋找良好且有效的對話方式。

我有時候會覺得,所謂「形式」其實都是被建立出來的,過往的燈會或許也是如此。我們應該從其他國家的例子裡,看見我們可以做什麼,或者不做什麼。所以,我會說,這兩年台灣燈會的不一樣,其實是一種發現自我的過程。坦白說,未來的燈會會如何,我不知道,但在不同的時空背景之下,都應該長出屬於自己的樣子,值得大家期待。

2020 台灣燈會

日期:2 月 8 日(六)至 2 月 23 日(日)

地點:台中后里森林園區

「光之樹」正式開燈時間為 2 月 8 日元宵節當天晚間 7 點,之後每小時整點展演 1 場主燈秀。

https://theme.taiwan.net.tw/2020taiwanlantern

林舜龍

以藝術家身分活躍於法國、台灣、日本等地,不斷探求各媒材之可能性與表現形式,其著名作品除大安森林公園捷運站《春光乍現》、台中大都會歌劇院《聆聽》、衛武營文化藝術中心《平行語境》外,《跨越國境.海》、《跨越國境.潮》更在日本瀨戶內藝術祭展出。

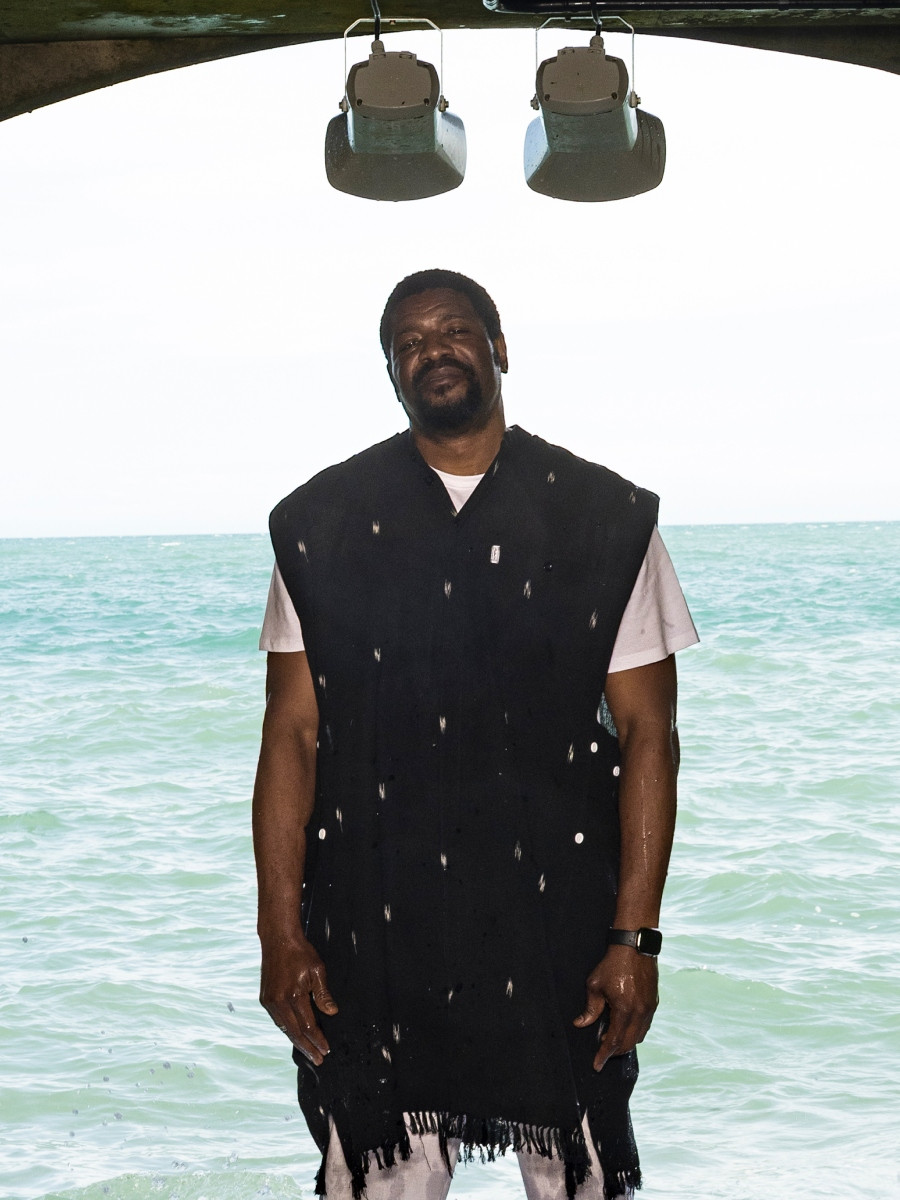

張耿華

豪華朗機工共同創辦人,主攻雕塑及機械裝置,以混種跨界為創作概念,作品風格走向以簡潔乾淨形式表現出輕鬆意境,取材於自然環境,討論奇觀社會中的人性思維,希望在極度科技及極度人文這兩個極端中取得和諧,激發創意。

文|黃銘彰 攝影|林政億

圖片提供|華麗邏輯、達達創意股份有限公司

(本文內文收錄自La Vie 2020年2月號)