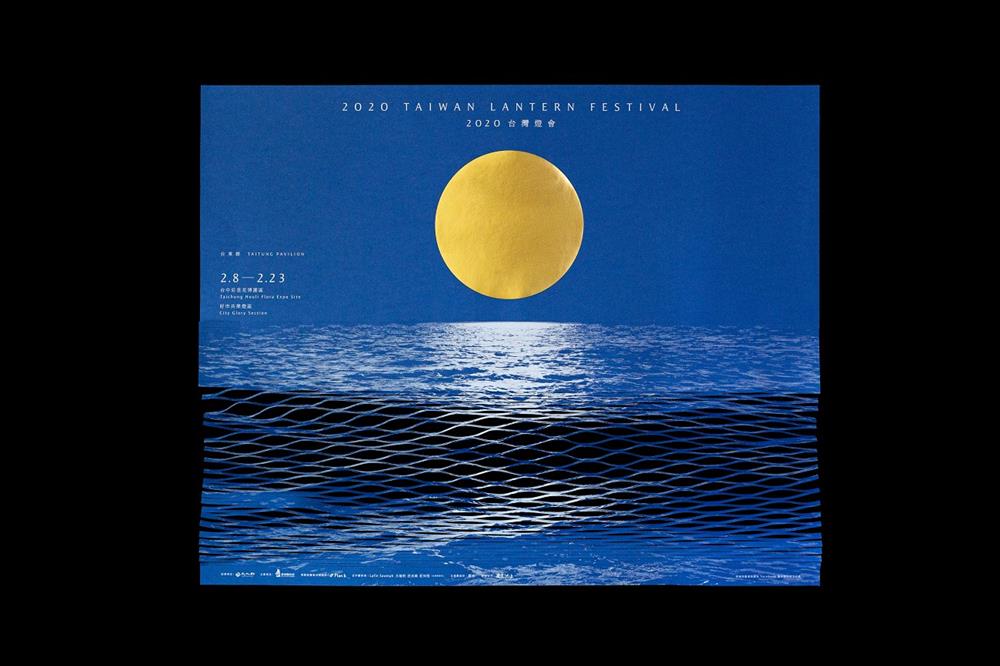

2020台灣燈會即將隨著元宵節登場,做為新年度首場大型公共慶典,今年台灣燈會選在台中花博園區開展,除了有充滿奇幻想像的主燈外,位於后里森林園區的「里山禾樂燈區」,以「嶼生俱來」 為題,藉由6組藝術創作,用藝術家自身生命經驗閱讀自山脈到樹林的台灣脈絡,用原生木系材料在台灣與日本等策展團隊與居民協作下,回應台灣自然生態材料的實驗可能,同時結合農業再生,為燈會創建嶄新地景美學!

里山燈區希冀透過設計與技術,讓燈組不只是現場裝置,而是能讓民眾走進創作中,與自然環境、作品對話,顛覆傳統燈會的思維。由於后里以農業著稱,因此設計師無不絞盡腦汁,並聚焦於三大面向,且讓地景裝置作品在展會結束後,能夠達到90%回歸自然。

自然的姿態與選材

台灣自面對星空向上開始,擁有多達2/3面積的山林,如同世界其他森林環境一樣,在過去人們相信神靈在其中並賦予祭典儀式,這樣的自然環境,提供農業等在地知識與經濟以及社會文化;直到人們遷移離開山林,另成文明與慶典活動。 因此從森林可以看到國家文化與社會的發展脈絡,更能找到台灣未來另一個可能性;對於居住於山多平地少的國土的台灣民眾而言,未來學習如何與森林交流相處會是一門重要知識。

創作者與自然文本

藉由當代慶典與台灣地理脈絡結合成新的自然文本,自山脈到樹林間,由巨觀、陵線、八面、行曲、聚合、交疊、饗宴等形式,並在建築師、工藝師、藝術家的操作下,交互那漫溢出的複雜協商關係,回應台灣自然生態與背後人文,組織台灣燈會地景新美學。全新的自然文本並不是為了優化對過去的想像,而是為了從矛盾當中建置對話而來。

永續在地國際

以燈會場域將過往燈會傳承下來的軌跡,藉由農業生活與民眾參與,以及創出者的火花鋪陳出高效力與創造性兼備的藝術語境。

里山禾樂燈區作品亮點

《觀山入林》

藝術家:王銘顯、新山拓

里山禾樂燈區的主燈,觀山後入林,是大肚山下與中央山脈間的台中,自原民時代再熟悉不過的地景互動。《觀山入林》即是轉化人與景的這般互動為作品隱喻。

為了讓作品呈現真實自然,建築師王銘顯與日本藝術家新山拓聯手打造高達15公尺的大型創作,使用台灣中部山區的孟宗竹,作為結構骨材,創造出熟悉的林道體驗;在陰鬱的竹林樹梢,行者仰望一線天光。人與景,彼此曾經的吸引、交遊,即是里山精神愉悅的一面。

《源流—筌屋IV后里》

藝術家:范承宗

善於使用在地材料創作的藝術家范承宗,此次以台灣傳統捕魚工具「魚筌」為題,邀集上百位台中在地居民,參與工作坊課程學習魚筌編織工藝,協力製作出數百個單元體,並在上頭掛上寫著心願的竹牌。

人們手把手,圍成圈,團聚在一起,將源於島嶼卻逐漸消逝的珍貴手藝,再一次寫進我們的記憶中和身體裡。

《纍纍樹光》

藝術家 : 林建華

創作團隊 : 構築設計 / 聯合治作 / 大切木業 / Sherpa connector / Tenz / 禹樂空間整合

呼應里山禾樂燈區主題「育光田,得光果」之景象。以柳杉卡榫實木主結構,結合傳統民居的抬梁式構架與現代卡扣式五金接合,並利用薄片柳杉製作光果燈組,薄片可透光,以原木的自然紋理傳遞里山之美,在黑卵石的水盤倒影中化為數倍層層疊疊、溫暖人心的光田碩果。基於對環境友善的思考,當燈會展期結束,可以百分之百完全拆裝與回收,還諸大地休養生息。

《森光霧果》

藝術家:偶然設計 曾令理

以季節更替、生命流動為主題;樹林中的木製果實藝術燈組,霧氣從樹上灑落,由地燈打亮,有如走進迷霧森林,共構一場自然詩意體驗。

霧氣依附著樹幹灑落,與樹林交織成宛如深山中的情境,視線模糊或清晰,迷霧中被光線引領著進入森林探險,群樹下發現了由曲木構成的發光體,蜿蜒交疊的木條像是一顆空心的松果,結構紋理與樹梢的線條相襯,是人造與自然的呢喃對話。

《里田浮光 》

藝術家:賴人碩建築師事務所/繼光工務所 游沅儒、吳建志

夜行西台灣,偶然瞥見農民搭建木竿、掛上萬盞燈火映照樹木良田,勾勒人與自然的和諧共榮,便以此發想,思考台灣的里山故事。

自然風貌的樹林、人為加工的木竿,形成「自然木頭」與「人造木頭」之間的差異與相容。木桿嵌入微小但溫暖的光,象徵農作物緩緩生長,從不同的角度觀看感受四季推移、作物消長。光,在這裡成為「人」與「自然」開始連結的介面,映照彼此,共榮共存。

《樹的告白•石的應答》

藝術家:杉原信幸 、謝昆霖

採集在地石材,打造顆顆來自大自然中的光容器,堆疊在所構築出的面,於石縫間露出溫暖之光,並與樹之間以光影對話,從外面觀看則可以見著樹的枝幹跟樹葉輝映光影美。

除了6組地景作品外,園區亦以森林光雕營造情境,構築出「在農村中,春耕穀雨,夏至螢火,秋滿稻浪,冬生養息。」感性氛圍,並配合燈光釋放水霧呈現出光環境的特色讓全區呈現「漫步春夏秋冬,望見森川里海」不一樣的農村再生及生態保育的視覺境界與美感。

2020台灣燈會 里山禾樂園區

展覽日期|2020.02.08 - 02.23

展覽時間|每日 17:30 - 21:00 免費入場

展覽地點|台中花博后里森林園區

via 台灣燈會