從2000年越後妻有大地藝術祭開辦,到10年後瀨戶內國際藝術祭揭開序幕,走出美術館的策展,如今已是全球藝術迷每三年一次準時報到的盛會。幕後操刀的北川富朗說,「一開始完全沒想到會受到注目,但這也是出於美術本身的特質,只有美術才有這麼強的動能。」

1950、60年代起,受到美國公部門制定政策的影響,藝術開始跳脫實體建築空間,走向活生生的社會場域,公共藝術(public art)一詞有了明確定義;同一時期,藝術家紛紛將創作帶到了戶外,運用自然媒材創作的地景藝術(land art)也開始受到注目,風潮愈漸興盛。人們開始思考,除了在美術館、藝廊展間等「白盒子」(white cube)鑑賞作品,藝術還有哪些觀看方式?普普藝術大師Andy Warhol涉足搖滾樂團的監製與電影製作,對藝術的優越性提出質疑,透過橫跨各種媒介和題材,模糊了通俗文化與藝術的邊界。德國藝術家Joseph Beuys則信奉人人都是藝術家的觀點,主張整個世界就是一件作品,置身其中的所有人都在「雕刻」社會。

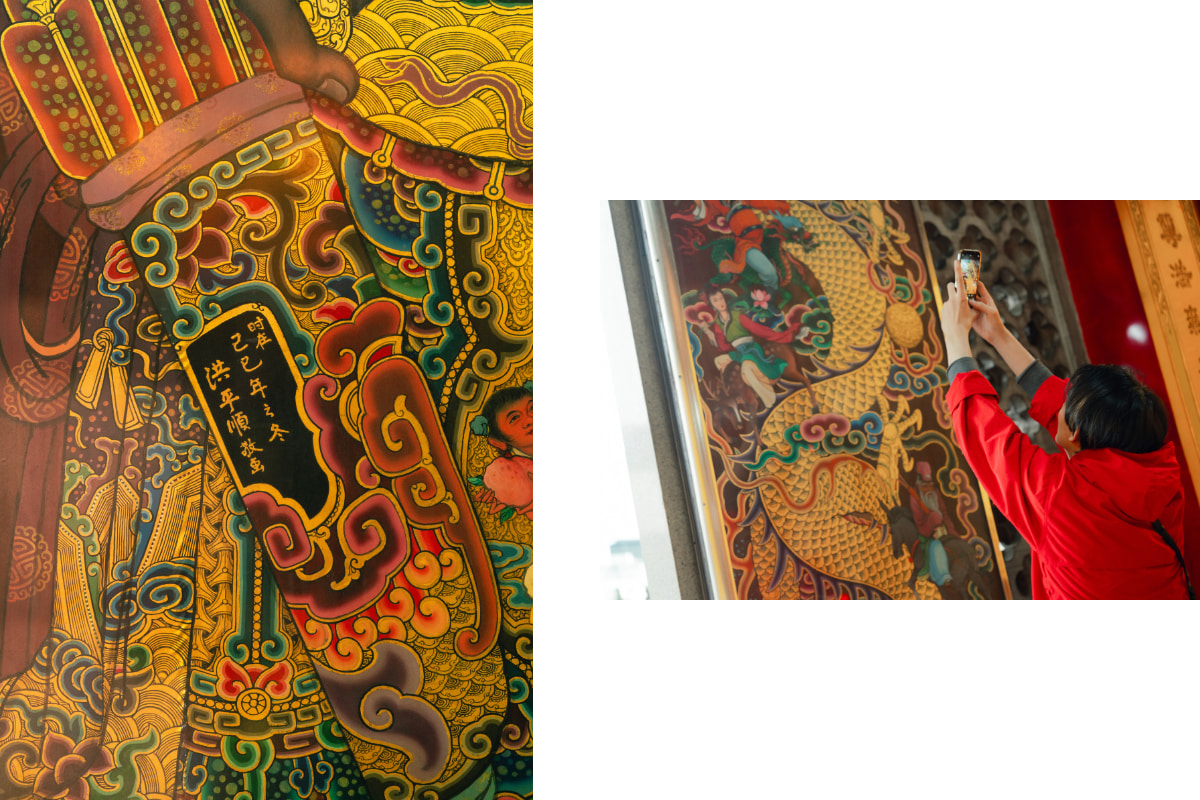

該如何讓藝術重新回到社會、與人產生連結?觀察到藝術作品、藝術行動開始走進社會的趨勢,北川富朗抱著這個問題意識,1988∼1990年在策畫訴求反對種族隔離的草根性藝術行動《向種族隔離說不!國際美術展》時,將81名藝術家的154件作品裝進大型卡車之中,兩年內巡迴了日本全國共194個地點。當中不只美術館,更包含了公民館以及學校的體育館。在1994年的《FARET立川藝術計畫》中則將藝術作品融入街道的排氣孔、消防栓、換氣塔或建築立面之中,讓藝術與都市產生更緊密的連結,打破一般人對於公共藝術的印象。

彼時人們對於「策展」的想像,多半仍侷限於美術館、博物館等固定場域內,且少見與土地的連結。直到1996年冬天,北川富朗受到新潟縣政府邀請,第一次造訪十日町市,才有了日後大地藝術祭的萌芽。

大地為舞台的國際藝術祭

為了促進地方分權與行政效率,當時日本政府透過降低稅賦、提供財政支援等方式,有計畫性地推動地方鄉鎮的行政區合併。為了緩衝合併前後的陣痛期,新潟縣推出「New新潟里里創計畫」,鼓勵各個地方都市在實際合併之前,透過市民參與重新找出在地特色。

以十日町為首的6個市町村的討論中出現了「以藝術活化在地」的聲音,也才有北川富朗的加入,以及日後大地藝術祭的誕生。最初的討論,出現的是如美術夏令營等一次性的活動。北川富朗坦言,實際進入當地後,才曉得偏鄉衰退有多麼嚴重。「許多老爺爺、老奶奶們異口同聲說道:『兒女下一次回來,就是為了我的葬禮吧。』」這番話成了大地藝術祭的起點,讓他反覆思考,該如何以藝術讓人們對腳下的土地感到驕傲。

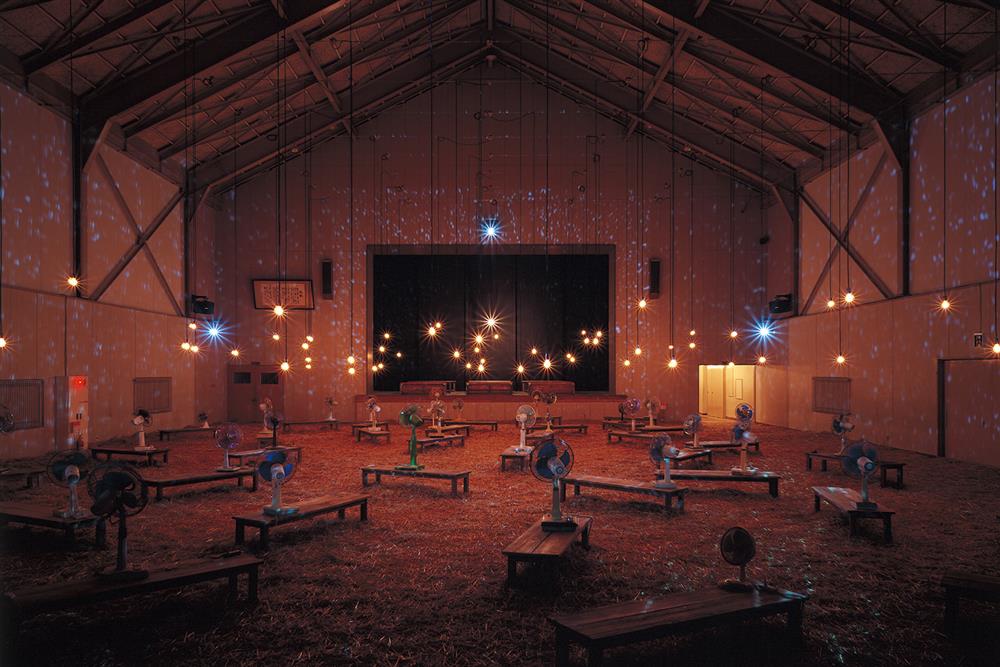

於是一次性的活動漸漸擴大到越後妻有全區的藝術計畫,雖然有許多人質疑為何不讓作品集中在同一地點以提高參觀效率,他仍執意採取最費工的方式,將作品散落在比東京23區還要廣闊的200多個聚落之中。從1997年到2000年第一次越後妻有大地藝術祭開幕,三年半間舉行了超過2,000場說明會,但直到第三次的籌備途中才真正獲得當地居民理解。2004年10月新潟發生中越大地震,主辦方在協助復興的過程中,與當地居民一步步建立起信賴關係,這也連結到日後的「空屋計畫」,讓作品從街道、廣場等公共空間走進居民的私有住宅之中,才有如改造150歷史老屋而成的〈脫皮之家〉、〈家的記憶〉等作品誕生。

打破美術鑑賞均質化

北川富朗形容美術就像嬰兒,雖然得特別耗時費工,也沒有實際產值,但因為美術蘊藏了無窮的趣味,讓人們願意付出心神照料。正是這樣有點讓人傷腦筋的存在,在美術的周遭才會形成人際網絡的連結。「如果不是美術,不會有當地居民,以及來自日本全國、甚至海外的志工願意協助藝術祭的營運。美術本身就是一種少了外力扶持就無法存續的存在。」

北川富朗也提到,多樣性是藝術的根本。藝術的世界裡沒有孰好孰壞,只是每個個體不同的生理表徵。這也反映到他選擇藝術家的原則:盡可能地多樣化。來自世界各國、超過200多名藝術家所組成的藝術祭,提供了許多不同的切點,一般遊客或業界人士都能參與其中。

但美術館裡頭的藝術作品,是否同樣保有所謂美術的動能呢?北川富朗說,「『白盒子』的展覽並沒有不好,能夠訓練人們觀看的方式。問題是長期以來美術的發展就止步於此。」該受到批判的是將美術視為商品後,為了方便管理、講求效率而將美術鑑賞均值化的現象。他以實驗室為例,儘管科學家們在無菌的空間中進行藥品開發,但最終目的是為了在實驗室之外實際應用研究成果。美術亦同,「這也是為什麼像Christian Boltanski等知名藝術家願意參展的原因。雖然藝術祭提供的資金有限,製作又十分費時費工,但當藝術家跳脫『白盒子』、走進現實生活場域時,五感獲得解放,創作上能得到更多喜悅。」

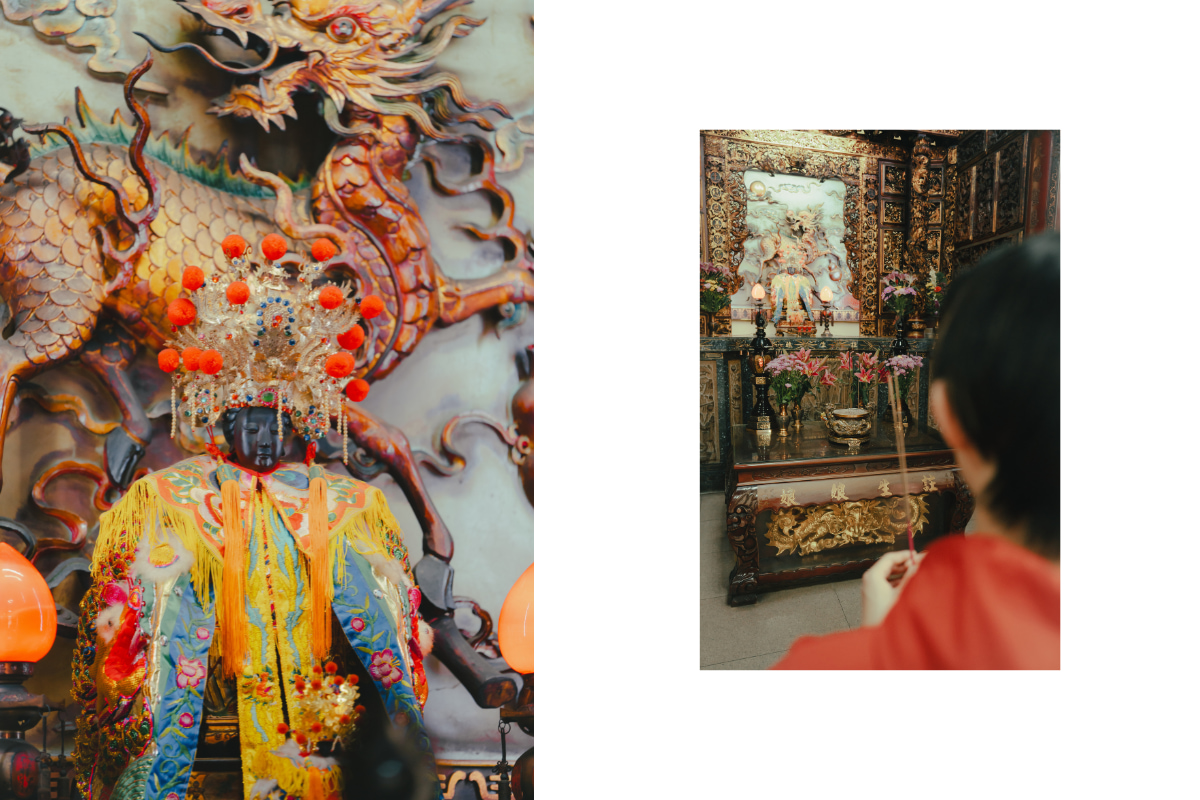

北川富朗提到,明治時期之後日本政府試圖仿效西方建立「美術」體系,廣設美術館與美術學校之下,將美術的框架限縮於繪畫與雕刻,而捨棄了如祭典、飲食等無法管理、展示與系統化的日常生活文化。該如何打破美術界均值化的傾向,現地製作(site-specific)成為重要的手法之一。透過在現場實際製作,讓製作過程的「勞動」被看見,往往能促成當地居民動身參與其中。北川富朗也盡可能地將土地的故事交付給藝術家,基本上不會插手作品的概念。「用直覺、偏見、先入為主的觀念來創作都很好,這是藝術家的特權,或可以說是才能。說實話,藝術家說的東西大部分都很難懂,但這就是樂趣所在。」

第一屆越後妻有大地藝術祭,國安孝昌的〈鎮守梯田的龍神座〉曾留下一段佳話:由於以金屬線固定作品的圓木柱需要一定的技術,當時雖然有學生志工協助,但製作進度不盡理想,最終是一直在旁遠觀的當地居民按捺不住,一同加入了製作行列。兩年後當作品不耐嚴冬而倒塌時,居民甚至主動提出希望能夠再次修復重現。

藝術祭不免會受到來自地方政府、居民或業界人士的質疑,但北川富朗會把批評當成與每個不同個體交往的「前提」,「我不會去劃分敵我,而是把反對者拉到同一個檯面之上。人們害怕改變,卻喜歡觀看異質的東西。這就是好奇心,也是人類的本能。」以藝術祭而言,不論當地居民、藝術家、工作人員以及遊客,雖然對彼此來說各自都是異質的存在,但空間愈是複雜時,自然會醞釀出多樣性與豐富性。

獨特性與通泛性並存的藝術祭

不僅日本,在世界各地陸續出現地方藝術祭的動向。對此,北川富朗強調重點在於保有藝術祭的獨特性。「籌備委員會裡假設有10位委員進行評選,乍看之下好像很民主、很公平,但在固定的標準下往往只會選出相似的作品或藝術家。這樣的話,不如10個委員各自籌畫不同的展覽,還更多元。」

他每個月定期在《四國新聞》連載,時而介紹在地風土人文或飲食文化,時而描繪非開展期間的幕後花絮。他也透過舉行「富朗塾」,將藝術祭的執行經驗透明化、致力於人才培育。「人們常說只有歐美才有可能實踐當代藝術,不過你看越後妻有,雖然藝術毫無關聯,但只要有人居住,一定都有趣味等著被發掘。我也還在尋找藝術祭的通泛性,也就是該如何藉由作品、藝術家找出地方獨有的魅力,並且讓這件事在任何地方都能被實踐的方法。」儘管已成功策畫數個享譽國際的地方藝術祭,北川富朗仍持續不懈地探索藝術祭下一步的可能性。

北川富朗

1946年出生於新潟縣,東京藝術大學美術系畢業。主要經手策展包含《安東尼 高第展》、《向種族隔離說不!國際美術展》、《FARET立川藝術計畫》等。Art Front Gallery代表。擔任大地藝術祭(2000∼)、瀨戶內國際藝術祭(2010∼)等地方藝術祭的藝術總監。

文|廖怡鈞

圖片提供|大地藝術祭執行委員會、瀨戶內國際藝術祭執行委員會

更多精彩內容以及欲知更多策展之道,請見La Vie 2020年4月號「策展的門道」