此次在北美館登場的「塩田千春:顫動的靈魂」,為國際巡迴的第一站,塩田千春本人也親自來台佈展;而在4月30日的開幕記者會中,塩田千春更帶逛展覽、解說作品理念,接著就來聽聽塩田千春親解創作過程故事!

《去向何方?》

塩田千春:首先看到的第一個作品為《去向何方?》,這意味著我們在現代這個社會中,每天都會接收到很多資訊,然而過多的資訊,反而會讓你不知道要前往哪裡,而這艘船也是如此,它要往前或往上走,但你卻不知道船要航向何處。

《在手中》

塩田千春:接著往裡面走後,我們看到這個作品《在手中》,這個手其實是用女兒的手去翻模做成的元素,而這個小小的手中好像抱著很多很多東西,讓她的手心幾乎無法再容納,而這些東西可能是人的思想或是人的願望等,那大家如果仔細看的話,上面用黃銅做成的固體中,還藏著鑰匙,它象徵著未來的希望;而這兩個手掌併在一起的姿態,也有點像是在祈禱。

《蝶倚向日葵》

《無題》

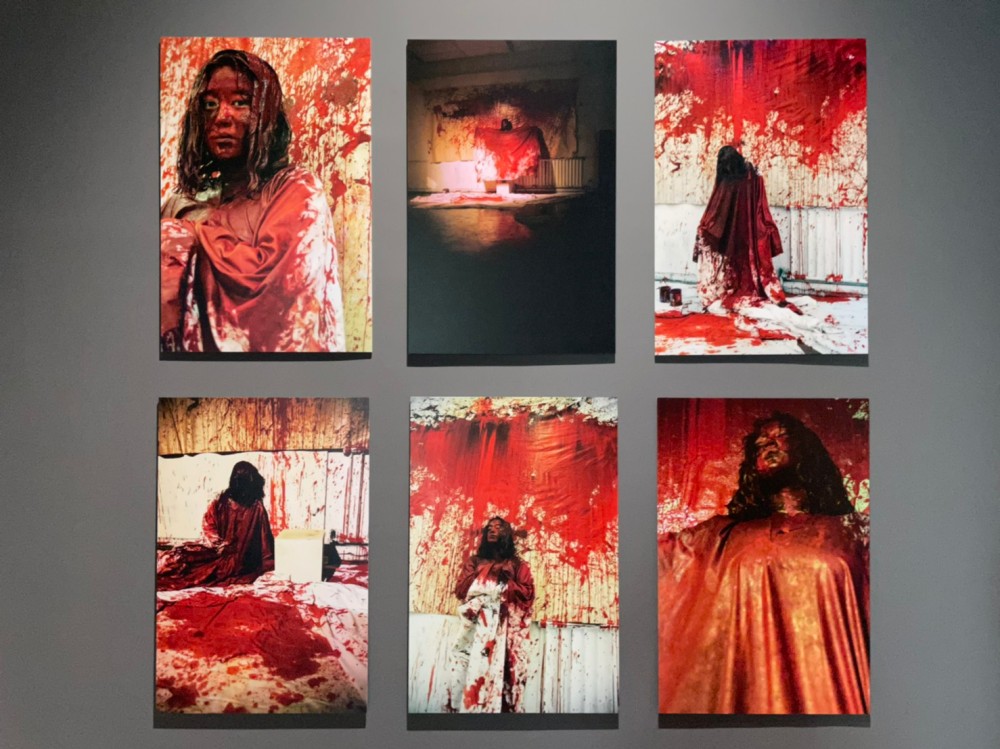

《成為畫》

塩田千春:《蝶倚向日葵》是我在5歲時畫的作品,大家可以看到左上角有署名 但是這個時候我還不太會寫自己的名字,仔細看的話會發現字是寫反,但這也讓我長大後想到,原來我在不會寫字的時候就已經會畫畫了;而我們在成長的過程中,會學會很多文字很多語言,卻失去了畫畫的能力。

這個作品旁是我最後一幅油畫,我其實是油畫科,但發覺我不管怎麼畫都會有其他人的影子、好像在模仿他人,因此遇到一些瓶頸,我就沒有往繪畫這條路走,而這就是我留下的最後一幅油畫。

在大學時期,我一直在煩惱畫畫這件事情,我就做了一個夢,在夢中我成為一幅畫,醒來隔天後我就做了這個行為藝術作品《成為畫》;而我身上的紅色,不是一般的顏料,是很難擦掉的瓷漆,有很長一段時間,這個顏料都附著在我身上很難洗掉,我甚至還要剪掉一部分的頭髮。儘管這顏料對我的身體帶來一些傷害,但我還是認為,這樣的表現形態呈現出我真正想要表現的東西,比較接近我對畫畫的認同,所以從我最後一幅油畫到《成為畫》,在我一生當中,的確是跨了很大一步。

《從DNA到DNA》

《嘗試.回家》

《一條線》

《浴室》

塩田千春:接下來在這個房間所看到的作品的影像,象徵了我不斷在尋找自我的旅程,但我仔細看這些作品,不管是影像或是攝影作品也好,這個時期我用了很多自己的身體,去創作這個作品、創作自己喜歡的行為藝術。

《浴室》這個錄像作品是我泡在滿是泥水的浴缸裡面,一樣是越洗就越髒,去除不掉這些泥水,這是我剛到柏林時,心裡面有很多困惑,不知道我是誰、要往哪裡去,這般的掙扎時期所做的錄像作品。

《不確定的旅程》

塩田千春:在這個展場中,大家可以看到有很多鐵製的船,船在我記憶當中是個很重要的象徵;我小時候住在大阪,但我爸媽的老家在高知,所以小時候要回爺爺奶奶家,常常得從大阪坐一個晚上的船到高知。但這艘船在海上航行時,如果遇到較大的風浪,可能會搖晃,讓人覺得有點危險與恐懼,這讓我感受到渺小的人類處在浩瀚宇宙中的感覺。

而這些紅色的線就是毛線,我經常使用毛線,是因為這個線材經常會糾結在一起,它可能有些地方會緊繃、有時會斷裂,這就和人跟人之間的人際關係非常像,因此這是我相當喜歡運用這材質的原因。

《內與外》

塩田千春:歡迎大家走進這個《內與外》作品裡面,裡頭的牆面可以看到一些照片,這是在東西德解體後,當時東德做了很多新的建設,有很多類似這樣工地的場景,我當時就從舊工地去撿了很多窗戶,我覺得窗戶帶來了很多的想像。

比方說以前東西德明明說著是同樣的語言、同樣的語種,卻被一道圍牆所阻斷,那這些人在自己家裡,透過這些窗戶,他們到底在想什麼、過著什麼樣的生活?也可能有些人他們是情人、是家人,卻因為柏林圍牆的關係,常常無法見面,這讓我非常好奇他們心裡在想什麼,於是創作了這樣的作品,而這也是跟人的記憶非常有關係的象徵媒材。

《時空的反射》

塩田千春:《時空的反射》可以看到兩件白色的洋裝,我的作品中也可以經常看到白色洋裝這樣的東西,因為我覺得衣服就是人類的第二層皮膚;大家現在看到作品中有兩件洋裝,事實上也是真的放了兩件洋裝,但你同時會覺得很像鏡子反映出來的影像。

在這裡面也有鏡子,一方面也有洋裝,因此你可能會困惑,你現在看到的到底是鏡射還是真正的洋裝呢?它其實也是提醒我們在觀察事情的時候,你看到的到底是事物的真像還是虛像。

《靜默中》

塩田千春:這個作品中可以看到中間有一台燒焦的鋼琴,這其實是來自我9歲時的一個記憶,當時我們家鄰居失火了,他們家鋼琴也被燒掉了,而因為鋼琴是木製的,放在房子裡容易讓火勢繼續延燒,他們就把鋼琴丟到院子裡。

我隔天出去就看到鄰居家的中庭有台燒焦的鋼琴,雖然它已經壞掉無法再發出聲音,但這個燒焦鋼琴的影像對我來說非常有震撼力,一直留在我的記憶裡面;大概過了20多年左右,我再次把這個影像化為作品,我把一些絲線從鋼琴身上延伸出來,雖鋼琴無法再發出聲音,但我用這些線代表聲音,好像它可以再演奏一樣。

《繫著微小記憶》

塩田千春:我其實本來就很喜歡收集小娃娃屋裡面的物件,但在收藏的時候並沒有想到要把它們化為作品,而在2019年森美術館的個展中,我想到或許這些東西也能變成作品;那仔細一看,這些物件當中,有很多都是出現在我過去作品中的象徵,比如一些鋼琴、椅子、床鋪、洋裝等等,因此我就試著用紅色的線把這些東西連在一起,它們自然而然就呈現出一些故事性。

《外在化的身體》

塩田千春:《外在化的身體》也是在森美術館個展時的新作品。當時聽到森美術館館長邀請我辦個展時,我冒出來的第一句話便是:「活著真好!」我可以活到現在,做這麼多作品,有人來邀請我做這個展覽,真的非常高興,但隔天我去回診時,醫生告訴我癌症又復發了、需要治療,而我也不免動了手術做治療,我的身體確實變得愈來愈健康,但在西洋醫學上,必須一個步驟一個步驟接收醫生的指令,在這過程中,我有一點點覺得我的靈魂跟不上這個身體。

我不斷思考說,如果今天我的肉體不在這個世界上,現在我腦中的這些想法與情感,會去哪裡?於是在這作品中,上面是一些切得很細的紅色皮革,下方是用我自己手腳翻模做成的銅塑,這之中,我利用一些網狀的東西或紅色的絲線,將它們連在一起,我企圖用這個作品傳達出,我想要連接我的靈魂與肢體這樣的感覺。

《集聚—找尋目的地》

塩田千春:在這展場中,大家可以看到大概400個行李箱,這些是我在柏林跳蚤市場收集來的;其中有些行李箱會動,那我覺得這些在動的行李箱,很像今天如果要去旅行或遠行整理行李時的早晨,你可能心情會有點浮動或躁動,但同時你的心裡會有些你想回去的地方,或者是你思念的人等等,這就象徵著這些紅線,它擁有一個把你往回拉的力量。

而在牆邊有3個打開的行李箱,裡頭放著一些像是報紙或照片等的象徵性物件,其實這些都是跟人的回憶有關的東西。

舞台設計作品(此展間不開放拍照錄影)

塩田千春:這個展間專門介紹我為舞台設計所做的作品,可以看到我和德國很多劇團的合作。常有人問我說做這種舞台設計和做裝置藝術的差別在哪?我覺得最大的差別就是,舞台設計的作品觀眾欣賞時間是有限的,因為觀眾必須在一定的時間內看完然後離場,但如果是在美術館裡的裝置藝術,通常我們不太會限制觀眾他想要用什麼樣的距離或時間去觀賞作品,因此,我覺得「時間」是很大的差別。

而我自己的裝置藝術有個很大的主題,為「不存在的存在」,所以你大概看不到有任何類似人這樣的形象出現在我的作品裡,但舞台藝術不一樣,它一定會有群演員或舞者出現在我的作品當中,這也是我覺得非常大的不同,雖然跟我平常熟悉的裝置藝術不大一樣,但做舞台設計,我可以跟整個團隊合作,比方說我要跟燈光設計配合、要去聽導演的意見等等,我也非常享受這種和大家一起創作作品的感覺。

《關於靈魂》

塩田千春:這是我在展場中的最後一個作品,稱作《關於靈魂》,我生病後就開始思考靈魂這件事,因此針對靈魂,去對德國的小朋友訪談,問他們說:「你覺得靈魂是什麼?你覺得靈魂有沒有顏色?你覺得靈魂從哪來?會前往哪裡?」等等這些問題。而我之所以會做這個作品,是因我得知癌症復發時,我女兒差不多10歲,身為一個母親我當然非常擔心,萬一有一天我不在了,我的女兒怎麼辦,那我也很好奇跟我女兒差不多年紀的孩子,他們是怎麼想像靈魂這件事情?因此才有這樣的發想。

不過實際上,如果你一開始就去問小朋友靈魂是什麼?對他們可能有點難,於是我們先問說你有沒有養寵物,因為寵物壽命通常比人類短,那你覺得寵物有沒有靈魂?有的話是什麼模樣?就從這個方面去切入。這個訪談中,有很多非常非常精彩的答案,因此我們把它放在展覽最後,希望大家可以從中得到很大的收穫。

塩田千春:顫動的靈魂

展期:2021.05.01 - 2021.10.17 (週一休館)

地點:北美館 一樓 1A、1B 展覽室

門票票價:全票30元/優待票15元

線上看 「塩田千春:顫動的靈魂」北美館館長王俊傑導覽塩田千春重要作品

因應防疫措施,北美館休館至6月28日,而北美館近日釋出由館長王俊傑帶逛「塩田千春:顫動的靈魂」的影片,邀藝術迷們一同線上走訪展覽,欣賞《不確定的旅程》、《靜默中》、《集聚—找尋目的地》等大型裝置作品,並精選導覽塩田千春創作歷程的重要作品!

延伸閱讀> 北美館館長王俊傑新上任!計畫籌備二館、人才培育、國際共製 不做簡單的事

線上語音導覽「塩田千春:顫動的靈魂」!宅在家聆聽展覽解說

因應防疫措施,北美館自5月15日至5月28日休館,暫停對外開放;此時待在家的民眾不妨下載「臺北市立美術館TFAM」App,聆聽裡頭的「塩田千春:顫動的靈魂」語音導覽,以及搭配線上導覽手冊,更加認識塩田千春這位藝術家與她的作品。

>> 北美館官網下載app

臺北市立美術館TFAM App提供的塩田千春個展語音導覽,除設計貼近展場動線,且能隨時隨地收聽,民眾可先藉由App及線上導覽手冊來欣賞其作品。欲體驗者,可至app store和google play輸入「臺北市立美術館」搜尋下載;上述語音導覽及導覽手冊皆是免費,防疫期間就好好宅在家、來場藝術之旅。

文字整理、攝影|Adela Cheng

圖片提供|臺北市立美術館(攝影:林冠名)