詩人潘柏霖拿下「2020誠品閱讀職人大賞」年度最期待作家。 陳繁齊首本詩集《下雨的人》,初版一刷落在2016年11月,2021年3月已來到第25刷。 字型設計品牌Justfont正在進行的「作家手寫字體」企劃,其中一款來自詩人追奇。 他們是誰?為什麼現代詩在現今流行了起來?

相對小說或散文,詩往往予人高閱讀門檻的刻板印象,但在數位時代下,這些精煉文體反而獲得更大的擴散效益。2013年創立的臉書粉專「晚安詩」,至今累計44萬粉絲,2014年的「每天為你讀一首詩」也有13萬。再加上文具控、手寫字等風潮竄起,Instagram上的手抄詩句被連結為質感生活的象徵。社群流量也真的能夠自帶起銷量,詩集銷售自2016年起大幅攀升,「2016博客來報告」指出,詩集營收成長60%、銷售冊數成長52%;直到去年博客來年度百大暢銷書華文創作類,都可見陳繁齊、潘柏霖、李豪、任明信等名列榜上。逐漸在文學圈形塑一股勢力的新生代詩人,也正創造出有別過往的閱讀與創作風格。

新的創作者,新的寫詩風格

詩因網路觸及到更多群眾,追奇也是其一。因為高一國文老師是現代詩人陳雋弘,讓她對詩的印象從余光中、鄭愁予,翻新到凌性傑、隱匿、夏夏,「其實我當時是看不懂的,但覺得這些詩很新鮮很有趣,更貼近生活。」2015年在臉書上看到蔡仁偉〈想念的時候是魚〉,當時她已7、8年沒有寫詩,卻被這首詩「重重一擊」,佩服詩人用精煉字句傳達感受至內心的技法,決定再次嘗試。在這之前,她幾乎只專注於散文寫作,「若要完整敘事我會選擇散文,我在講A,不希望讀者理解到B;但寫詩的話我就不追求他們的全然理解,而且對於某些較為悖德、與普世價值衝突的情緒,我會特別喜歡用詩表達,詩對我來說是可以隱藏自己的洞穴。」

「我一開始對詩的想法就只是很喜歡夏宇跟楊牧。」潘柏霖在大學時正埋首小說創作,但自覺書寫技術和經驗都已到了一個界線,自己又仍有部分需要抒發,剛好那時正在修現代詩課程,索性就試著寫詩。對於各種事情他總會思考「為什麼」,他感覺小說就像是思考過程,詩則呈現最後的結果。陳繁齊以前會寫些結構鬆散、分段隨興的文字,真正在意識到詩的文體下創作也是在大學,但卻在新詩寫作課的表現最不得意,「現在回頭看,我的確是語言習慣比較淺白的創作者,面對到不同寫作背景與標準的教授,不論在對詩的認知、技巧、語感上,都會有很大的挫敗。」直到2015年將〈到遠方去〉丟上PTT詩板,意外得到迴響,他把板上的詩看了一輪,發現跟課堂所學相較,詩板上的作品是自己較能夠觸及到的。

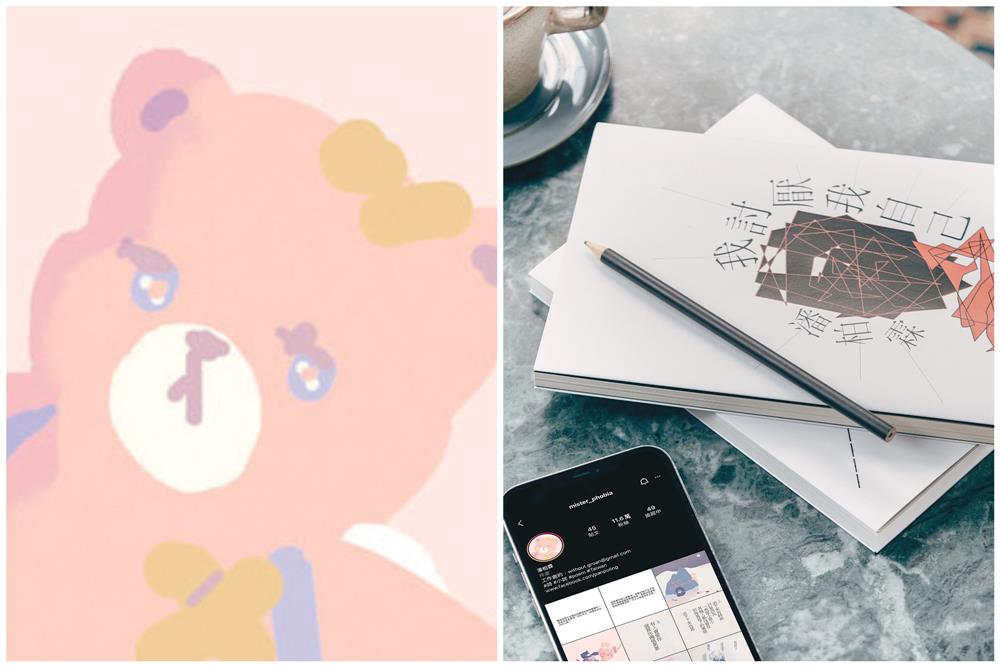

潘柏霖在每本詩集都會使用不一樣的寫法,《我討厭我自己》測試如何把句子拉長而保有詩意,《恐懼先生》開始建立詩集形象。首本詩集《1993》每次改版也各略不同,「初版很新鮮很大膽,比起現在的我更勇敢許多;增訂版增加了兩個讀者的鬥嘴筆記,是我對閱讀還很有信心的時期;三版則是逼不得已檢視過去,並過渡到《人工擁抱》的語言風格,整本其實非常混亂不一致。」他在《人工擁抱》找到新的語言與技術,把一本詩集當成一部小說,每首詩能獨立成篇,合起來又是有頭有尾的故事。

追奇則持續保有意識地在作品中納入社會議題,「以前我完全不關注社會時事,大學念公共行政系好像有個開關被打開,在規則和制度下,有人得利了、有人被迫害了,為什麼?」構思第一本書《這裡沒有光》時甚至以列點方式,條列要談霸凌、家庭失和、貧富落差與民主等議題,「當時想說如果我只有出一本書的機會,我想對社會說什麼?我想要用自己的方式給社會一些回饋。」而陳繁齊在創作初期會看大量其他創作者的作品,再結合自己慣用的說話方式、對文字的認知,甚至是直覺式的感觸,梳理成自己習慣的寫法。「剛創作的時候很在意風格,會問朋友,你覺得這個東西有像誰?你看得出來是我寫的嗎?」他沒有明確想要帶給讀者什麼感受,但希望每篇作品都能連結回他這個人。

社群與歌詞的多樣創作

數位時代下,創作者的態度不僅表露在作品,各式社群都是風格滲透的途徑。陳繁齊目前以Instagram為主,光是帳號就依文字、攝影、日常分成3個,但他笑說非常後悔,最初想把自己的專業和興趣分眾,面對不同工作時就可以用更純粹的身分溝通,「後來發現沒辦法這麼理想,還是像品牌經營一樣選好一個人設、專業,再去做延伸,才是比較明智的。」潘柏霖除了用臉書和Instagram發作品,還有YouTube頻道做文本分析、Podcast闡述對於社會現象的看法,「每一個社群都有比較適合的發表方式,功能不能重複否則沒必要多方使用。」追奇最近私下開了medium,因為medium後台和無名小站相似,她很懷念在那樣的介面上創作,寫散文時會先發佈於medium再貼到Instagram,寫詩時則習慣先打在手機或Macbook上的備忘錄。對於在網路平台上創作她相當有感,「即使再怎麼平常心,發在社群跟要投文學獎的作品,心態一定有所不同。社群比較能讓自己在一個無觀眾、無評審的前提下去寫,即時且真實;也許相對不嚴謹,但都是一種累積。」

而近年越來越多詩人跨界參與歌詞創作,潘柏霖為無菌室樂團寫了〈那些用愛也無法解決的事情〉,陳繁齊則有寫給先知瑪莉的〈Ariel〉、和李友廷合寫的〈你醜得像是髒話〉。潘柏霖說,寫詞的困難是在字數限制下把字詞填入,會迫使他使用寫詩或小詩不會用到、更大眾的詞彙,但如果太過通俗又會很難看。陳繁齊認為兩者最關鍵的差異在於文本被體驗的時間,從主歌接到副歌,寫詞必須在歌曲時限內讓聽者了解大致內容,才能順暢進到下個段落。「詞不一定要顧及每個細節,比較像給你一個房間讓你進去感受;詩也是一個房間,但要你看清楚裡面的家具,會把每一個家具處理到很繁複,繁複到不好懂。」

現在流行的詩夠文學嗎?

不過這樣的創作方法與內容,在社群破萬追蹤、詩集銷量名列排行榜的同時,也不乏說他們在寫語錄體、分行散文等文學性質疑。潘柏霖無聊的時候會搜尋自己的名字,但並非想看到讚美,「我滿喜歡看那些罵我的聲音,我不太會覺得那些是批評,因為批評需要有建設性的建議和針對文本指出問題,通常那些分行散文小憂小慮的謾罵,我都覺得滿好笑的。」他曾試圖透過現代詩的長年歷程和美學建構的立場,來辯證這些說法並無立足點,但並沒有得到太多重視,所以現在的立場就是任隨外界各自表述。追奇曾擔心自己不夠「文學」,直到去年找老師陳雋弘聊過,「老師問我,妳是不是把『文學』想得太崇高了?到底什麼是文學,沒有人可以定義;重要的是寫妳想寫的,然後寫得開心。」這番話讓她寬心不少,慢慢相信作品的生命獨立於作者身外而無法控制,「文學其實更貼近一種需要和被需要,並且不該只有一種樣子,每個人心中所尊敬、認同的美好文學皆不盡相同。」

「我會知道我寫的東西比較淺白,但如果以我創作的終極意義來說,我不會覺得它不文學。」陳繁齊認為,每個世代都存在各自的文化或背景,讓人們對某些議題較為重視,例如鄉土文學論戰的本土意識、戰後復興時代的民生重視,而在生活相對寬裕的現今,是有可能往心理層面探討,這也多少反映在心理勵志書的暢銷等現象。「這些創作確實反映一個世代的樣子,沒有好或不好,甚至我會認真看待,是不是大家需要這些東西?事實上真的需要,因為賣得很多。也許有些詩句剖析出來,只是一個鼓勵的意思,但會不會這個時代就需要鼓勵?我覺得應該要去觀察,而不是站在一個制高點去討論。」

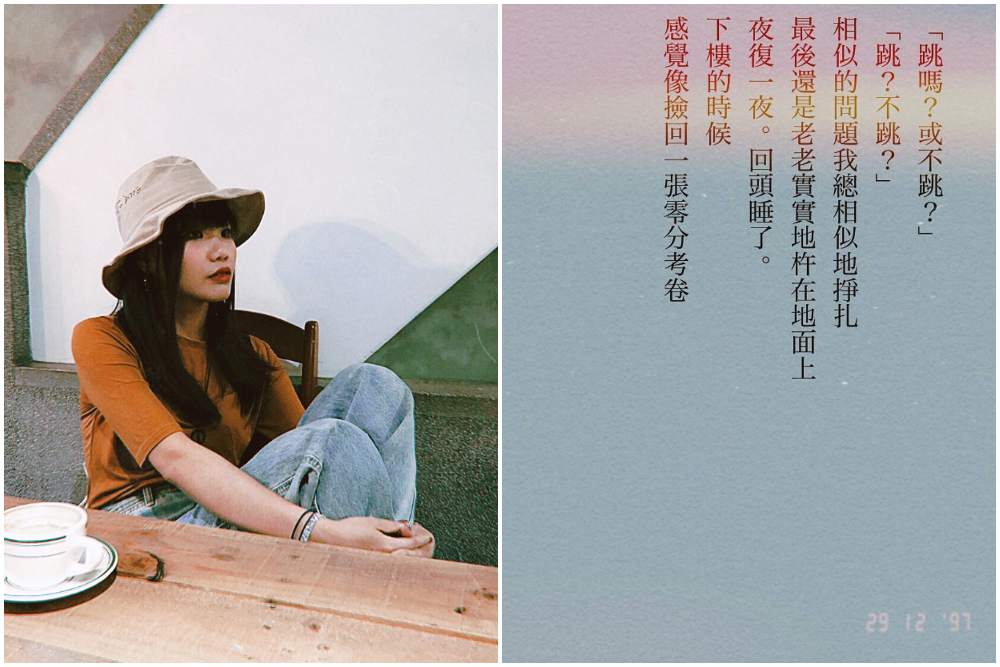

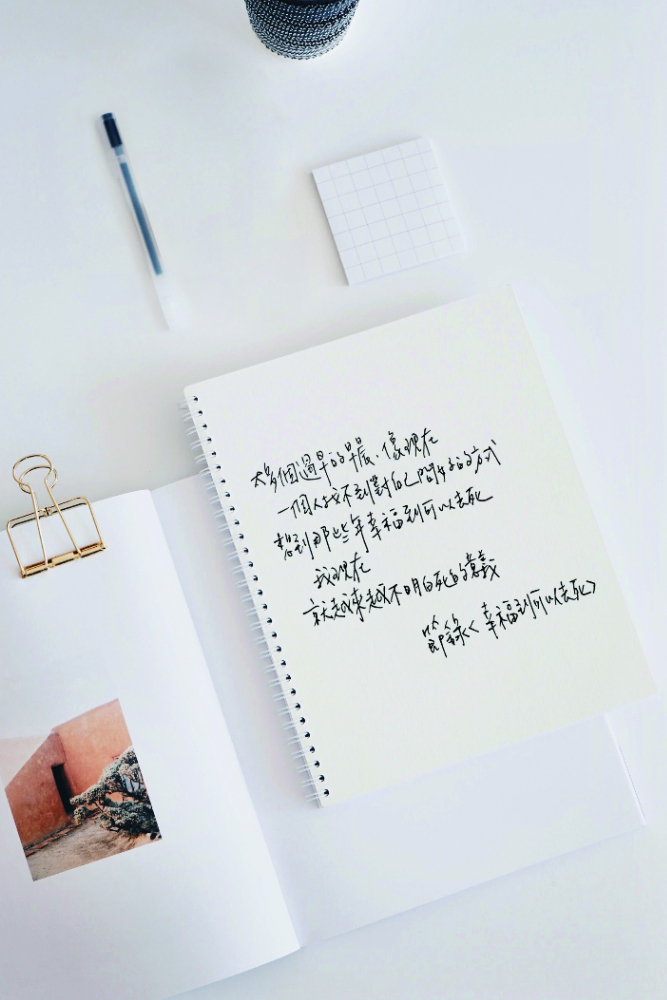

追奇

摩羯座O型,高雄人。畢業於高雄女中、政治大學公共行政學系。寫字是為了拯救自己,或者更幸運地,也拯救他人;雖然到最後,可能誰都拯救不了。著有詩文集《這裡沒有光》,詩集《結痂》、《任性無為》。 IG:drechi718陳繁齊

1993年生的台北人,國北教語創系畢業。喜歡海大過於山,喜歡貓但對貓過敏。現專職文字工作,創作領域包含詩、散文、歌詞,出版作品有散文集《風箏落不下來》,詩集《下雨的人》、《那些最靠近你的》、《脆弱練習》。IG: dyingintherain潘柏霖

寫詩寫小說,和其他東西。自費出版詩集《1993》、《1993》增訂版、《恐懼先生》、《1993》三版、《人工擁抱》。啟明出版詩集《我討厭我自己》。尖端出版小說《少年粉紅》、《藍色是骨頭的顏色》。 IG:mister_phobia

文|張以潔 攝影|蔡耀徵 圖片提供|陳繁齊、潘柏霖、追奇、時報出版、Unsplash

手寫字|追奇 場地協力|Marais瑪黑家居

完整內容以及更多藝術收藏入門指南,請見La Vie 2021/6月號《我想買一件藝術品》