藝術與時代相互並行,透過自然界的萬物指引,我們反思生活中一切轉變,並透過藝術的釋放舒展內心、重新認識外在世界。身處資訊流通迅速、變化極度多的時代,遠離都市解放煩憂、走入自然尋找自我,成為眾人嚮往的生活方式,而依山傍海的臺東正是這樣一處令人憧憬的所在,近年臺東這片土地的藝術能量,也正火花四射地綻放!

隨著早前由臺東縣政府文化處推動、充滿臺東意象及新識別形象設計的「台東藝文平台」嶄新誕生,眾多在臺東登場的精采藝術季、展演活動等也飽覽無遺,這回就從在地觀點、駐地體驗到國際視野,邀請南迴藝術季策展人陳宣誠、策劃 2022 臺東藝穗節《山海搖擺》演出的「身知島製作」總監董桂汝,以及東海岸大地藝術節策展人李韻儀三位藝術家帶路,帶大家看見臺東豐富且極具生命力的滿飽藝文能量。

以在地視角深掘豐富自然地景,南迴藝術季開展「藝術萌生地」

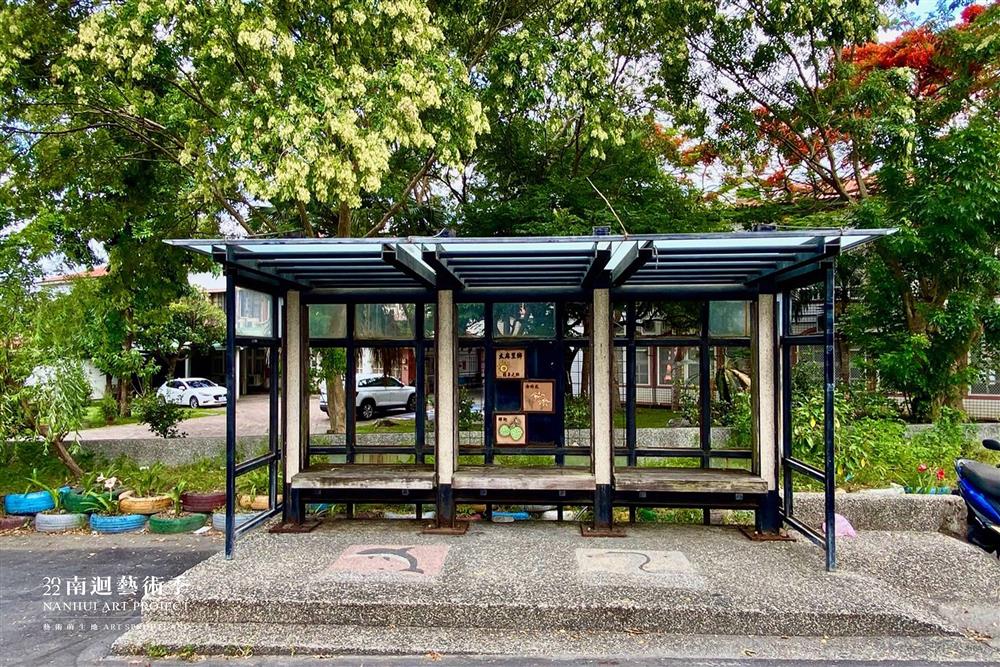

一年一度的南迴藝術季,循著臺東南迴公路沿途探訪,透過藝術創作深掘自然環境、生命與物質共存的意義,展現臺東文化底蘊與自然景觀的豐富性,藉由作品讓以藝術家、居民與訪客能感性地接觸並產生深度對話。本屆南迴藝術季由中原大學建築系副教授陳宣誠策展,他認為藝術是一種心中的美,並非存於外在的他者,「透過創作把人帶入環境,藉由美的感受、記憶的延伸,是重新打開世界的方式。」陳宣誠分享道,南迴藝術季既是一場傳遞美的饗宴,而他也邀請出身在地的臺東大學美術產業學系系主任林昶戎、臺東女中美術班老師康毓庭共組策展團隊,希望加入他們對故鄉環境與人文的熟稔,喚醒大家關注在地環境議題,「臺東地形狹長、山海間的距離緊湊,近幾年因為公共建設與藝術的介入,甚至是經濟作物的差異,都讓地貌逐漸被改變。」今年的南迴藝術季便以「藝術萌生地」為策展主題,經過兩個月的田調、選址與創作,探索自然作用中的生命力與生長現象,從中尋求人類與環境共存的狀態。

像是本屆由 8 組藝術、8 件作品帶大家遊南迴公路,他以臺東森林公園的作品為例:「這裡位於出海口旁造就的河谷地形,經過長年沖刷留下的堅硬地貌,因而缺乏中間層次的生態系統。」作品〈層山〉由「共感地景創作」與呂佩倫共同打造,從環境的聆聽與構築出發,連結人的軌跡與植物間的流動,透過彎曲成種植槽體的耐候鋼板,打造立體化的生態島,「透過在森林公園中塑造一處會隨時間改變的層疊地景,引發微型的生態觀察,使我們反思:什麼植物適合生存於這樣的地形?」陳宣誠認為,臺東擁有無可取代的豐沛生命力,環境本身將引導藝術家去閱讀、體驗,觸發無限的創作潛能。而由他與臺東女中美術班呈獻的《天空織鏡》,則透過作品將人放進地景中,汲取環境色彩的編織網與鏡面組裝,堆疊出隨著時間與觀看角度的差異變化,「宛如上帝放了一個杯墊在臺東的山坡地上,可以看到山間的嵐、多變的海與原始地貌的保留,在接近的過程中,反省、想像我們與自然的關係。」

在陳宣誠心中,藝術季的誕生的價值,不只是創作展示,最重要的是能從深入探訪的過程,賦予生態永續、土地關懷的理解,延伸展後地貌的影響力,「我希望能夠把人邀請到作品中,抑或讓作品融入自然。」身兼建築師、藝術家、策展人的他,也為自己的創作、藝術季本身灌注不同的思考:「當作品的尺度能邁向更大空間、大規模,更有機會真正成為環境的一部分。」大自然裡小到ㄧ粒沙子、大到壯麗的岩壁,都擁有結構性的問題,建築師的專業身分,讓陳宣誠能在發展作品的同時,演繹自然環境整合的工作,比方邀請陶藝家從陶土創作拓展至地層環境研究,藉由藝術與土地的交融,深化實質的地方發展與建議,「從前期的田野調查、藝術家的特質、到作品與環境的選址,都能以建築學的視角提出討論,我們希望能夠開發出適合的工具與方法,去理解、記錄、創造,完整在地藝術的創作。」他認真地說。

「每個人看在地的層次視野都不同,有文化在地、物質在地、環境在地。」如今可見的,過去或許難以凝視,在地議題對陳宣誠而言,是一種「對不可見的找尋」,而南迴藝術季正能透過省思臺東環境的演變,思考什麼創作適合放在這片土地,因而能完備作品背後的意涵,「而『在地』不是誰說了算,這個問題必須透過不同面向及方法的探究,在每次推進、歸納與探索的過程,嘗試共同構築、接近『在地』視角。」

跟著臺東藝穗節,於巷弄、山海間遇見臺東的藝術日常

「生活在大山大海環境的節奏中,對我而言是一種生命中的滋養與療癒。」移居臺東第 6 年,跨領域表演創作團體「身知島製作」總監董桂汝侃侃談起,在這裡伴著孩子成長的過程,彷彿回到兒時在臺南鄉下長大的記憶,內在貼近自然的部分也被悄悄喚醒,過去將許多時間投入於專業的成長,生活變成只是「努力工作與奮鬥」,不知不覺消耗著生命的能量,「搬來臺東的時光令我非常珍惜、享受,活在大自然中,很多事物是難以言喻的,站在樹下望著整片遼闊的湛藍天空、凝視山的佇足、海浪的起伏,這裡的每棵樹都活得比我們久,萬物都流露著它的風采。」從生活出發,董桂汝認為臺東的一切能令藝術家們更接近內在的信任與未知,創作走向更加詩意、抽象的釋放,「當下每一刻都有著不同色彩和生命的變化,我更常去思考一種氛圍,讓每個人都能碰觸和萬物連結的感動。」

一如臺東藝穗節網站上那句發人深省的提問:「上一次覺得『生活』很美好,是什麼時候?」起於 2020 年的臺東藝穗節,深信自然一直都是最好的演出舞台、天地就是最好的劇場,去過深山樹林、也漫遊無邊海岸,不限制任何演出形式及場地,開啟無限場域演出可能,讓整個臺東都是藝術舞台。董桂汝和團隊在 2020 年首次舉行的臺東藝穗節推出《海洋之聲_島嶼的氣息》表演,以山海為景、以人文為本,藉不同載體與形式對話,向外人道出深刻的在地故事,「那一年的演出,像是自然給了我們的一個提問。」萬物有生有死,曾興盛茁壯的,也將漸漸消失以再度滋長,人也只是大自然生命循環的一部分,「在我們的生命階段,什麼是回歸自然?不只是回歸這片土地,更是歸於內在的本然。」

以都蘭為居住與表演推廣地的她,深深體會這裡擁有多元豐富的人文結構、和大自然緊密地環繞共生,「來到都蘭,我更加相信舞蹈離人不遠,音樂、舞蹈、人文、歷史,整個劇場加乘在一起,有了感受就有機會觸動,成就作品本身的價值。」今年於臺東藝穗節策劃的《山海搖擺》節目,分為兩個主軸:「生活的歌」採環境劇場形式,在都蘭社區的宅院、教會、集會地等,將部落的人文生活融入表演,「那是更在地的,實實在在每天從日常裡發展出的創作!」;「與自然歡慶」則以東海岸衫原海域為表演背景,感受表演藝術與自然地景的連結,董桂汝說:「這些串連起來都是生命的介面,生活是不可言喻的,我們每天都在閱讀自己的生命劇本,透過一次次的提問,收集自己內在的感受、想法和意念。」

跳舞不純粹為了藝術,更是為了找到人與人、人與自然間的親密關係,「當背後集結了這麼多人文歷史、生活節奏,展演早就超越了觀看本身,而是背後訴說的意涵。」從臺南到臺東,也藉著藝穗節推動藝術下鄉、舉辦駐村創作與工作坊,讓藝術走入生活,董桂汝不斷思考著,除了舞蹈和演出,期待透過創作去探索和傳達什麼?「創作不僅只有身體、舞蹈,更是背後所有故事的總和。」作品本身的展演或許僅有一、兩次,董桂汝說真正重要的是,觀者將能以不同的視角,帶著觀看後的記憶回到自己的生命,再重新品嚐這個地方,產生另一種對話,「藝術創作的意義就在此時此刻,化為學習生命的一條路。」回到生命和生活的選擇,我們要如何活著?董桂汝帶著真誠的笑語反詰:「有時我會一整個早上都坐看看風的流動、枝葉擺盪。臺東的創作是從土地上長出來的藝術,回到表演本身、存在本身,在這裡演出的那一刻,天地就是觀者,表演者將不再在乎『有沒有被觀眾看見』,而是成為海浪和天地的一部分。」

東海岸大地藝術節匯集多元族群相會,交融豐沛國際藝術能量

走過 20 餘年的歲月,致力於東海岸視覺藝術創作發展的記錄、觀察,累積這塊土地上獨特而流動不息的藝文能量,東海岸大地藝術節策展人李韻儀笑著說道:「在臺東,人與自然、人與人的距離都剛剛好,多元族群共生、加上國外移民交融,造就這裡成為一個包容性非常強大的地方。」許多人從小生長於人口稠密的都市,卻失去了自然互動的信任與緊密感,「當一個人想尋找內在最純粹的關係時,臺東的生活氛圍提供了一個適合對話的場域。」

由觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「東海岸大地藝術節」從 2015 年開辦以來已邁入第 8 屆,於東部海岸風景區內創作與東海岸自然環境、地形地貌或空間美學結合的作品,展現東海岸特有的大地美學,累積多位藝術家、自然與土地豐富的交流互動,不論在當地或國際上的關注都逐年增加,從原住民文化、跨國藝術交融出豐沛的藝術、音樂創作,李韻儀認為:「臺東擁有大山大海遼闊的自然空間,提供許多藝術家更大的揮灑空間。」東海岸大地藝術節並非由官方單方面催生,更是由在這片土地上生活的人們緩慢醞釀出來的,藝術節的誕生又衍生更多的可能性,「我們常常在談地方創生,我認為這就是創生的可能性,不只是來旅行、創作、觀看就離開,而是真正留下來生活。」

聊起歷經長期的觀察,對國際藝術家而言,臺東有什麼樣的藝術和文化魅力?李韻儀表示:「各種族群交集共生在一起,卻能保有各自的文化、風格與思維,每個人都很不一樣,又能和諧的互動,這樣迷人的人文風情,在東海岸是非常明顯的。」這是除了自然地景上,最吸引國外藝術家的特質,她舉例今年令她印象最深刻的,是日本藝術家菅野麻依子的創作,東海岸大地藝術季本屆首度成功拓點到綠島,而這位第三次參展的藝術家,利用在綠島礁岸撿拾的漂流木,更在當地居民的協力下完成作品〈聯〉,如靜靜躺在草皮上的巨大串珠,她形容曾經在海上漂流的高山木頭,因自然力量而被不斷雕琢,讓人想起早年乘著黑潮從台灣到日本的人們,象徵「被黑潮串起的太平洋島鏈,獻給地球母親的項鍊」;馬來西亞藝術家張國耀則藉由〈山海匿境〉為在地的環境打造由隧道交匯所形成的隱匿空間,都展現了國際藝術家對臺東的觀點,令人感動。

與國際視角相互呼應的,也有在地藝術家的共鳴,像是出身臺東都蘭部落的纖維藝術家哈拿 · 葛琉,作品〈我在月光海,我很勇敢〉以鋼筋作為結構及塑形,竹子作為包覆,圓型線條流線完全融入大山大海,白水泥基座更在磁磚馬賽克拼貼增加活潑色彩也易保留,感受駐留大地母親懷抱之感。東海岸大地藝術節代表性的「月光 • 海音樂會」,由月升日落、浪起潮退等自然現象的動態展演亦是會令人難忘的體驗記憶,李韻儀便分享:「我 20 歲時第一次在東部看到從海平面升起的月亮,那是影響我一生的神聖一刻,直到現在遇到困境,還是會想起那令人屏息、平靜的畫面。」

許多人心中的「藝術」在許多人心中仍是難以親近的存在,李韻儀認為:「人文視覺藝術、地景創作,本身就具備與人溝通的本質。」大海、青山、長河,自然遼闊的美已經令人讚嘆,為什麼我們要放一個人為的作品呢?「地景創作很重要的出發點,並不是完成一個作品本身,而是傳遞人如何重新走入自然、思考人與自然的關係。」當凝視風景時,眼前只是景物本身,「但透過藝術家的視野,或許能對人產生意義,甚至和生命結合在一起,連結身體與精神性的感知,以不同的面向感受自然、和周邊的環境產生關係,進而有機會擁抱新的感動、啟發。」 李韻儀感性地說,每一位藝術家的個性都不同,東海岸大地藝術節並非想要創造深奧、難以觸碰的事物,而是融合生活和感官,將「人」放到最小,依存大地和背景創作,彰顯大自然賦予更深刻的意義。

有位原名 Nogdup(巫度)、曾居於尼泊爾藏區的藏族藝術家,幼年時經由臺灣蒙藏委員會特別計畫來臺求學並更名為歐舟,爾後留在臺灣生活,他提出:「風景不只是用眼睛觀看,而是能以每一個毛細孔去感受,宛如沉浸溫泉中,感受身心靈被洗滌、毛細孔被打開,彷彿重獲新生,臺東的自然就擁有這樣的力量。」過去這裡是遠離主流社會的後山,一如李韻儀說的,如今整個環境更容許每個人、容許年輕世代投入喜歡的領域,此處如今成為不少人安身立命的歸屬。

臺東,佇立面對遼闊世界的最前緣,而隨著近期全新登場的「台東藝文平台」新網站與識別設計,將能帶大家看見臺東更豐富多元的可能性,透過藝文活動反芻當下,也讓各種團體、個人能夠互相學習、對照,思考共創更好的未來,使藝術能量持續發生碰撞,將不同領域的人串連、留下,讓每一刻相遇產生難能可貴的意義。

※「台東藝文平台」即將正式上線!更多資訊請鎖定「臺東縣政府文化處」FACEBOOK 粉絲專頁

※ More Info:

南迴藝術季:FACEBOOK 粉絲專頁

臺東藝穗節:官方網站、FACEBOOK 粉絲專頁

東海岸大地藝術節:官方網站、FACEBOOK 粉絲專頁

採訪 & 撰稿 / Elvi Tang

共筆 & 編輯 / Irene Lin(WONDER)

攝影 / 宋修亞

攝影助理 / 傅少頴