2020東京奧運開幕典禮,讓許多觀眾想起日本老牌節目《超級變變變》的競賽動態圖標,以及在新國立競技場上空熠熠閃爍的無人機演出,幕後操刀者皆為井口皓太。這位 1984 年出生的動態設計師,已是 Nike、ISSEY MIYAKE、Disney 等國際品牌相爭合作的對象。他如何在時間裡賦予設計生命?對他而言什麼才是好的動態設計?

畢業於日本私立美術大學名門「武藏野美術大學基礎設計學系」,最初井口皓太的目標其實是成為平面設計師。點開基礎設計學系的網站,首頁開宗明義地寫著「設計無法被分割」,強調跨領域、不受既有框架束縛的教學理念。這也讓他在學期間接受科學、藝術與哲學思考訓練,由更為廣闊的視角俯瞰設計,萌生了離開平面藝術領域的念頭。「一來是因為時代趨勢改變,設計媒介由紙張逐漸轉向數位螢幕。二來是透過基礎設計學系的課程,讓我意識到比起走上前人開拓的道路,自己更適合挑戰新的局面。」他找到的解答便是動態圖像,為了探索影像體驗方式,還拿著廉價的投影機,到處投影自己的影像作品。「動態圖像由平面藝術延伸而出,在時間與空間維度上有更大的自由與可能性。」

跳脫既有設計和公司組織框架

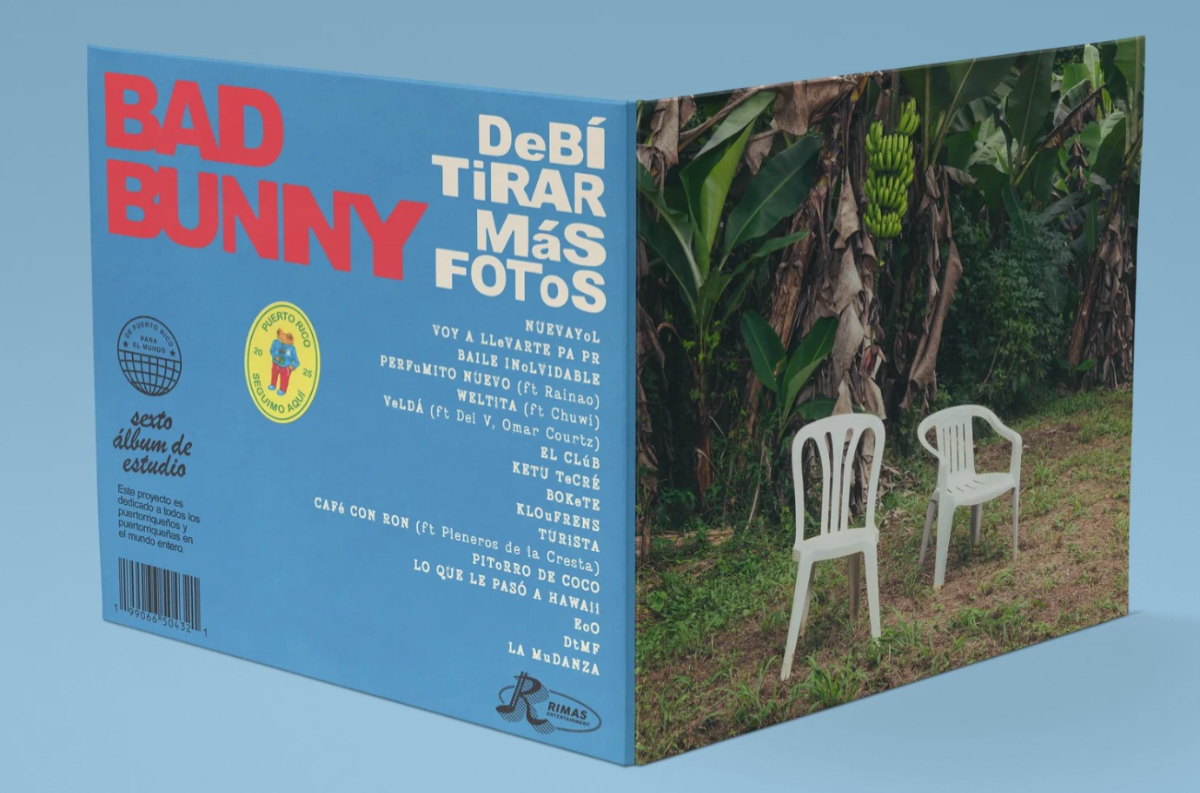

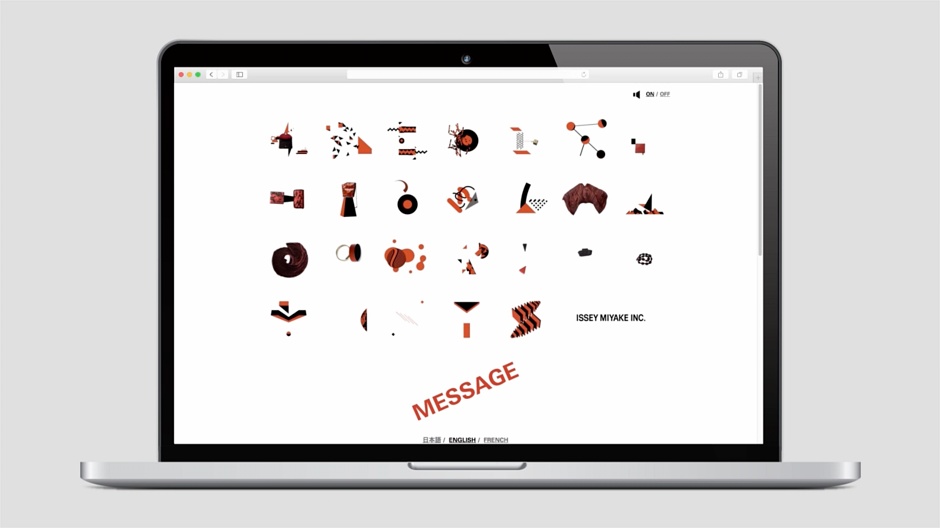

這股不安於室的心情也反映到校園之外。大學時期的他,看著同儕進入企業就職、在社會框架裡從事設計工作,時常對此抱持抗拒,產生了想要突破既有設計產業結構的念頭。他召集其他美術大學學生一起組成設計團隊,時而製作影像 DVD、時而擔任展覽總監,進而一同創業成立公司「TYMOTE」。不透過廣告代理商居中協調,井口皓太強調TYMOTE總是直接面對客戶,並且從多樣的角度進行設計與產出。例如2014年與ISSEY MIYAKE合作的企劃「message」,將三宅一生的限定商品排列組合成字母A到Z,並以此一主視覺延伸而出動態圖像、短片,甚至一手主導店面櫥窗設計。

2017年成員決意各自獨立發展後,TYMOTE也隨之解散。井口皓太說,TYMOTE的經驗讓他體悟到以固定成員執行設計企劃案的限制,「雖然TYMOTE試圖以多元觀點進行設計、產出,但真正需要的是突破公司體制,自由地串連起各種才能、技術的網絡組織。」因此在TYMOTE解散前,井口皓太成立了「CEKAI」,試圖解決他在TYMOTE感受到的矛盾。

CEKAI網羅了執行設計企劃時所需的各種要角,除了設計師,製作人、經理人等角色亦活躍其中。人員配置上十分貼近業界現狀,但不同的是,CEKAI裡的成員並不受到組織制度束縛,各自因為不同的企劃一同集結,任務完成便分開。他說,彼此唯一的共通目標只有「提供好的設計、提供設計師好的環境」。目前CEKAI在日本和美國都有分部,不禁好奇他要如何領導這樣自由的組織?「我在裡頭並不扮演領導角色。我所做的只有拋出創 意發想、召集成員們集思廣益、埋頭做出讓人驚嘆的作品,並持續做好這些事而已。」他也提到,「CEKAI不是為了某個特定目的而集結的組織,而是每個創意人各自帶著不同的問題意識聚集在一起的場所。」

從文字設計到大型 3D 戶外廣告

在井口皓太的眾多作品中,「kanji city」是經常被提及的。4分鐘的動畫裡,不停向後流動的影像陸續出現「木」、「川」、「石」、「寺」等細長文字,這些漢字的象形文字化身為街景,拼湊出京都的城市樣貌。這部動畫同時詮釋了漢字的歷史底蘊及日本街道空間的構成,獲得英國D&AD及紐約ADC等獎項。他提到,D&AD的評審曾對他說:「亞洲設計師的作品都帶有一種美感,但對外國人而言,往往很難理解那些作品來自什麼文化背景、又具有什麼意義。不過透過『kanji city』這個作品,我第一次從視覺上領悟了漢字的美妙。」這番話帶給他相當大的衝擊,當時年僅20多歲的他一心力求表現,認為自己的設計「懂的人自然就懂」,但評審的評語讓他體悟到設計「簡單易懂」的重要。

有趣的是,「kanji city」雖然廣受海外好評,但報名日本國內設計獎項卻全軍覆沒。也就是說,同樣的作品放在熟悉漢字的國家之中,所接收到的驚喜與體驗感大幅被削弱。「什麼是讓日本人也信服的文字動態設計?」他拋出的回答是和字體設計師大原大次郎合作的音樂錄影帶「everything but the love」。影片從頭到尾皆由白底黑字的動態歌詞組成,舞動的文字與高速切換的畫面,讓人直觀性地感受到漢字的力與美,最終也獲得東京TDC賞肯定。

井口皓太長年來亦與許多品牌合作,其中Nike是CEKAI從創始初期合作至今的夥伴。從最一開始的動態Logo、短片製作、活動企劃,到近期甚至參與了Nike鞋款的設計。之所以能長期合作至今,他認為原因或許出於Nike「JUST DO IT!」的精神和CEKAI一拍即合。他說,在和Nike的會議中經常出現「work in progress」一詞,雙方比起成品更重視製作過程,也促成了日後「ateliair」企劃的誕生——在涉谷開設期間限定的工作室,邀請藝術家、音樂家在其中進行公開創作,讓「製作過程」本身成為一件作品、展演。

今(2022)年他更為Nike Air Max系列,首度嘗試了3D動態廣告,走出新宿車站東口,一抬頭便可看到巨大的鞋盒與繽紛的球鞋設計。對於3D戶外廣告所引起的熱烈討論,他認為這只是影像跳脫平面的過程之一。「LED螢幕未來會變得更加立體,甚至廣告螢幕本身會動起來也說不定。影像不再單純是有限區塊中被凝視的平面,會變得更物質性、更富有體驗性。」

在東京奧運展開動態設計維度

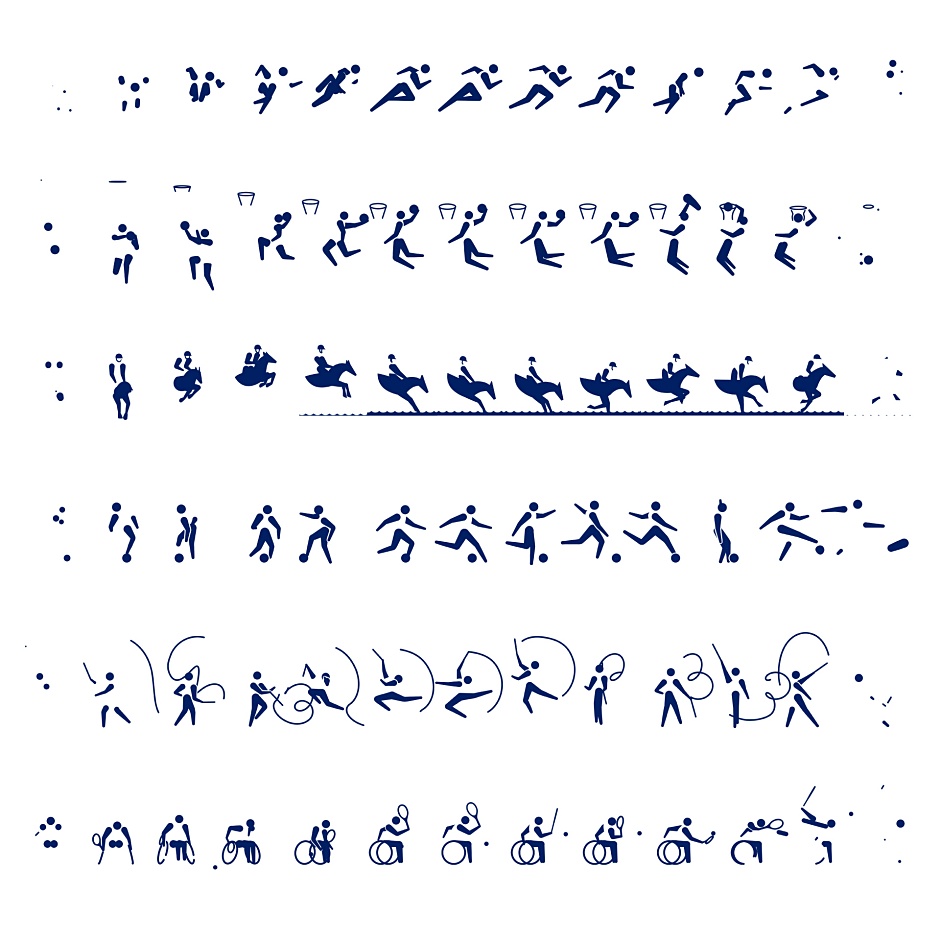

2020東京奧運又是截然不同的挑戰。在東奧籌備期間,他收到了競賽圖標的動態圖像設計委託。73 個競賽圖標由廣村正彰設計,向1964年東京奧運首次引入的靜態圖標致敬。為此,井口皓太重新研究1964東奧的圖標設計,理解當時的歷史背景、設計緣由後,以「出現」、「靜止」、「消失」3 個步驟,初步賦予靜止的圖標躍動的生命力。設計過程來回花費一年,他解釋,73個競賽圖標是一個群體,為了保持視覺一致性,若是改變其中某一個圖標的製作方法,就必須回頭調整所有已經完成的圖標;進入最終階段時,必須將作品交由各個競技團體逐一確認動作是否有不自然之處,收到修正後得再逐一反覆調整。「為了讓圖標的『個體』與『群體』皆能同時成立,整個過程從頭到尾不斷地修正、嘗試錯誤。」

而在東京奧運開幕式中他還有另一項挑戰——擔綱無人機演出的視覺總監。井口皓太臨時肩負下這個任務,他求教東京奧運會徽設計者野老朝雄後,最終決定讓無人機化身為120面體的球體,拼湊出大會會徽的「市松」紋樣後再變化為地球的形狀。他說,準備過程只能透過電腦CG模擬,很難實際想像現場的規模,到大會前一晚的彩排都懷抱著不安。最終無人機演出順利成功,感動之餘,井口皓太意識到這也是動態設計邁向下一個階段的關鍵瞬間。「我一直將動態設計定義為『伴隨時間體驗的設計』。也就是說,動態圖像不只是操作液晶顯示器裡的像素,而是伴隨著時間推移、具有動能的存在。無人機演出當然也是動態設計的一環,若把定義擴大到食衣住行等生活領域上,所有伴隨著時間的體驗,未來或許都可以稱為動態設計也說不定。」

創造撼動人心的時間體驗

社群時代下,動態儼然成為相當吸睛的設計手法,也引人思考何謂好的動態設計。井口皓太說,自己在製作視覺圖像時,始終留意如何巧妙地運用「時間」。參與東奧競賽動態圖標時,廣村正彰曾形容井口皓太是在「瞬間冷凍」運動選手們的動作。他解釋,製作動態圖像時就像是在保持畫作的「鮮度」,稍作「解凍」後再進行「調理」,這也是動態圖像製作者獨有的思考模式。而他操刀的視覺圖像多數都是不停循環的動畫,「沒有起點、終點,觀眾可以在任何時候開始觀看或移開視線。也就是說視覺圖像本身伴隨了時間,是一個永無止息的動態。」他也說明,在這個大眾注意力分散的時代,透過動畫、影像完整地向觀眾敘事的難度確實日漸增加。但追求美、期待與刺激的心情是人類普世價值,設計師該關注的不是一味嚮往新穎科技、奇特表現方式,重要的是回歸本質,不畏失敗地創造出撼動人心的設計。

井口皓太 Kota Iguchi

1984年生,動態圖像設計師/創意總監,以紐約、東京兩地為據點從事設計活動。活躍於動態設計領域,身分包含動態圖像設計師、影像執導,善於組織團隊合作型的設計企劃案。曾獲東京TDC、英國D&AD Yellow pencil、紐約ADC金獎等。也擔任京都藝術大學客座教授、武藏野美術大學講師。 kotaiguchi.jp

企劃|張以潔

文|廖怡鈞

圖片提供|井口皓太 Kota Iguchi

更多精彩專題,請見 La Vie 2022/8月號《職人與他的工具》