在日本,近年開始出現積極活用橋下空間的空間設計,讓原本寂靜、無人煙的城市角落,因為新設施出現而有亮眼、活力的氣息,而位於大阪中央區的實驗基地「β本町橋」就其中一個例子。

β本町橋位於高速公路的高架橋下,這裡同時也是東橫堀川經過的東横堀綠道公園内。東橫堀川流經大阪市中心的重要區域,見證了大阪城的修建、西洋文化的進入,到了2000年代大阪推動「水都大阪」的城市復興計畫後,市民開始自主提出閒置空間活用計畫,希望能在這些熟悉不過的城市空間裡,注入充滿創意的想法,讓城市生活空間充滿乾淨、令人感到舒服的氛圍。

在當地非營利社團法人水邊LAB的努力爭取之下,2021年第一個濱水實驗基地由市民、社區、企業和政府攜手建立,並與大阪市簽署為期20年的商業協議,未來創造收入時再投資回饋小鎮,為當地經濟和社區創造良性循環,這也是東橫堀川旁β本町橋的由來。

β本町橋的命名,源自於β有實驗性的、未完成的意涵,因此這個實驗基地的創立也希望能連結各領域、族群的人,打造一個可以不斷擁有創意、創造力的空間,除了一起發掘河川和城市的公共潛力,還要在串連「遊戲」、「工作」、「學習」和「生活」等主題中,提供城市居民更多活動場域。

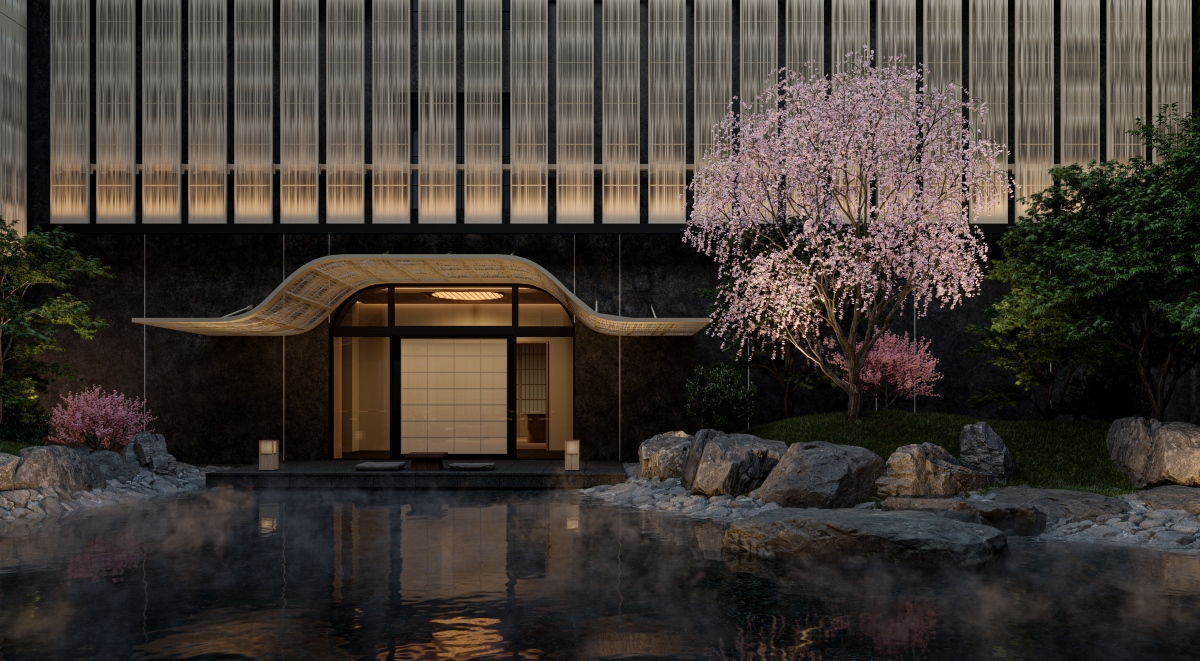

負責β本町橋空間設計的是日本建築工作室Masahiko Inoue / MIST和高橋勝建築設計事務所(Masaru Takahashi Architects),他們觀察到這個基地周圍都是鋼筋混凝土的建築,為了讓這個充滿創意的空間散發友善、溫潤的氛圍,所以他們決定利用木材質打造一個充滿自然紋理的空間。在設計上,為了符合大阪市中心的建築防火法規,整體特別注重使用防火結構,而外露框架則是使用鄰近地區的吉野雪松建成。同時為了保護河岸環境,建築師也捨棄一般建築工程中的地基開挖,改用輕鋼框架與木結構做成淺層的地基結構。

木結構的設計上,β本町橋採傳統木造工法進行建造,寬大的斜屋頂則賦予空間溫馨、有機的風格。結構上的網格跨度為4.35公尺、3公尺、3公尺,並在承重牆部分以斜木提供支撐重量,建築施工時更邀請當地木匠參與建造。整體建築的輕鋼架和木材質結構,創造了一處充滿溫潤氣息、通透的簡約風格場所,不僅讓視線能延伸至一旁的街道、河流和公園等,而輕盈的結構設計,也讓建築能在未來十年內可以轉作其他用途,這樣的設計也獲得2022 Japan Wood Design Award肯定。

目前β本町橋集結辦公室、書店、餐飲、共享空間及水上運動如動力船、人力船等,提供市民一處複合式的場所,也舉辦「東横堀川ING」邀請民眾參與SUP立槳、水上單車、水上露營等體驗。除此之外,還不定期舉辦市集、音樂表演等活動,讓原本黯淡的橋下空間充滿人氣與活力,也讓未來的河岸空間利用充滿更多創意的想像。

β本町橋

地點:大阪市中央區本町橋 4-8(東橫堀綠道公園內)

資料來源|高橋勝建築設計事務所