極簡、低調、洋溢對自然的崇尚,日本與北歐風格之間,似乎隱約有著不少共通的特質。是純粹的偶然與巧合?還是有什麼藏在歷史裡的淵源?

日本和北歐,幾乎是位在地球兩端的地區,卻在150多年以來,隨著一波波藝術、文化及生活物件的交流,如遠方的知心好友般建立起內在相契的緊密連結。這股日本對歐洲藝文造成廣泛影響的現象,不僅造就「日本主義」(Japonisme)一詞的誕生,也為北歐從19世紀中期到當代的藝術及設計帶來了嶄新的視野。

鎖國開門 席捲歐陸的日本熱潮

日本與北歐國家的接觸,最早可以追溯到「鎖國令」解除的年代。自日本於江戶時代頒布「鎖國令」的1633年以來,除了中國和荷蘭船隻能進入長崎港之外,所有外國船隻或使節的來訪全都被拒於日本國門外。然而,隨著1853年美國海軍艦隊叩關的「黑船事件」之後,促使了日本開啟國門與外接觸,俄、英、法等國家紛紛與日本簽訂貿易合約,丹麥也在1867年與日本簽訂友好貿易協定,成為英、法之後,歐洲最早和日本往來的國家之一。

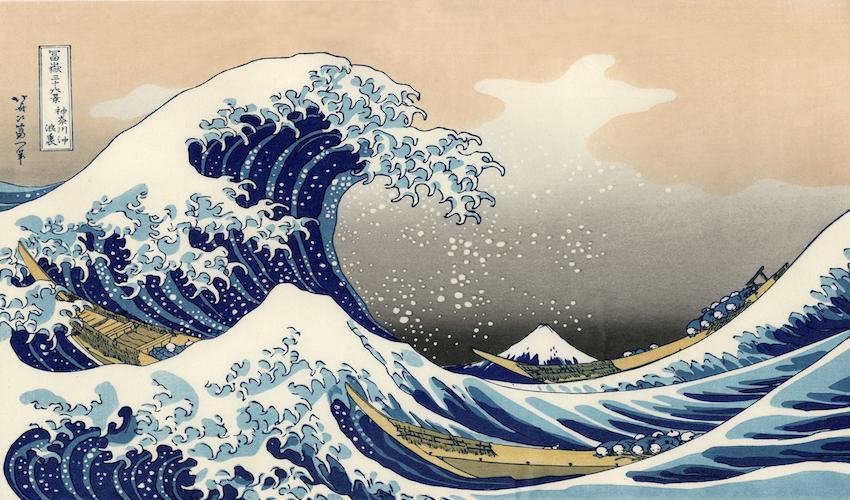

浮世繪、和服、漆器等洋溢著異國情調的日本藝術品及商品自此湧入歐洲,在歐陸掀起一股對日本的狂熱,對北歐國家來說,在這股風潮中扮演重要角色的國家非丹麥莫屬。根據資料顯示,丹麥最早對日本的紀載出現在1863年,在這本丹麥中尉遊訪日本後出版的書籍中,不僅記錄了他對日本住宅、服裝、商品的著迷,還特別對織品及服裝的細緻作工表示驚嘆。此外,丹麥藝評家Karl Madsen在1885年出版了第一本針對日本繪畫的北歐語系專書《日本繪畫》(Japanese Painting),一出版就廣受歡迎,在書中不僅介紹了日式傳統佛教繪畫,也首度引介了浮世繪(ukiyo-e),以及浮世繪大師葛飾北齋。

浮世繪、異國情調、花草鳥獸 19世紀最潮的和風元素

在日本風潮席捲歐洲的初期,與其說藝術家們是對真正日本感到興趣,倒不如說是對浮世繪中,那些由藝妓、演員、市井小民所建構出神祕而詩意的生活充滿想像。瑞典知名藝術家Anders Zorn於1888年繪製的《The Misses Salomon》,畫中女孩特別做和服打扮,連頭髮上都裝飾了髮簪,背景屏風也是東方風情十足的竹子圖樣,可以見得日本風格時髦的程度。

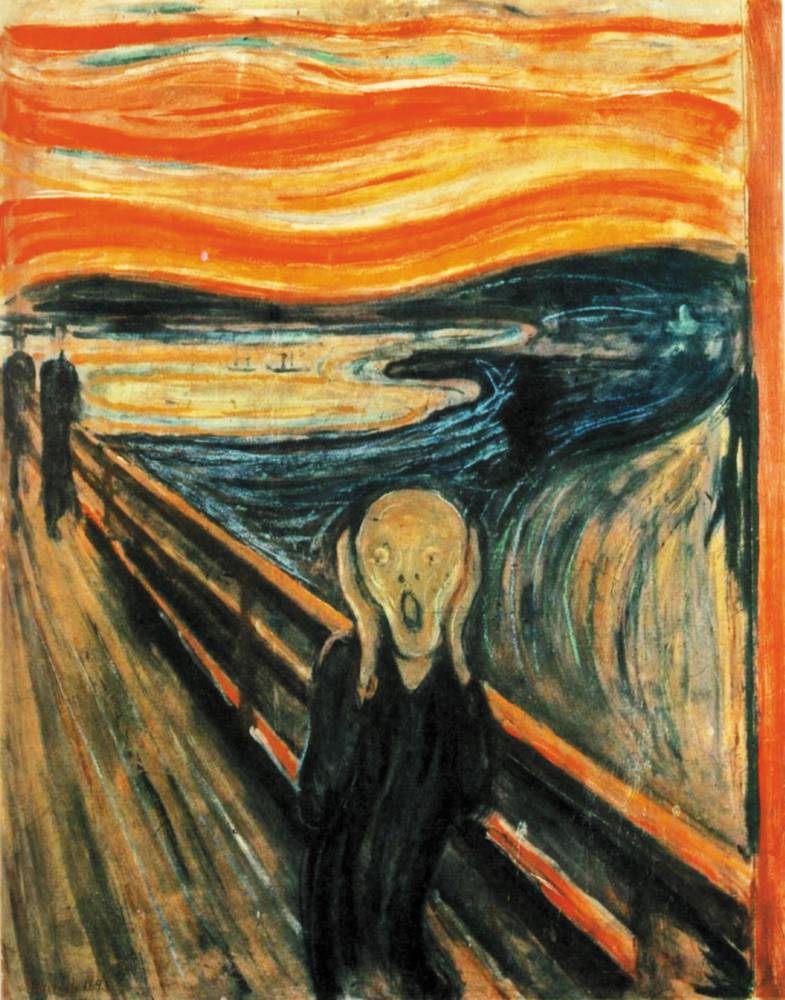

讓藝術家們有感的不僅有異國情調氛圍,浮世繪使用的木刻版畫技法,以及在日本過年期間加上祝賀文字的摺物版畫(surimono),也意外地賦予藝術家新的繪畫筆觸靈感。在這類型作品中,最具代表性的莫過於知名挪威藝術家孟克(Edvard Munch)的代表作《吶喊》(The Scream),在這幅作品中,描繪火紅天空及奧斯陸峽灣的流動線條,就是受到浮世繪的木刻技法影響。原本在浮世繪中常用來形塑海浪波濤的紋路,在孟克筆下幻化為表現內心掙扎扭曲的創新筆觸。

此外,由於日本傳統神道教對自然的崇拜,日本對於大自然有著特別的專注和著迷。神道教相信大自然擁有讓人們快樂、長壽及充滿正向力的能量,屬於「萬物有靈」式的泛靈信仰,因此大至富士山、海浪、櫻花樹,小到蟲魚花鳥、草葉等,都能成為日本人關注並重新演繹於生活中的對象。對北歐藝術家及創作者而言,儘管不擁抱相同的神道教信仰,但是透過日本凝視大自然的新視野,加上日本藝術強調的不對稱性、簡約、以及風格化特質,對亟欲掙脫歐洲舊式藝術框架的藝術家們,不啻為一股解放的新助力。

以收藏超過200多幅日本浮世繪版畫的印象派大師莫內(Monet)來說,當他在1895年遊覽挪威並且畫下《Mount Kolsaas in Norway》時,就曾在書信中提到,「這樣美好的景色就像是置身日本才能體驗到的吧」,透過他飽覽浮世繪作品的眼光與對日本的嚮往,莫內眼前的挪威山景像是換上新的身分,而成為了藝術家筆下獨特的主角。

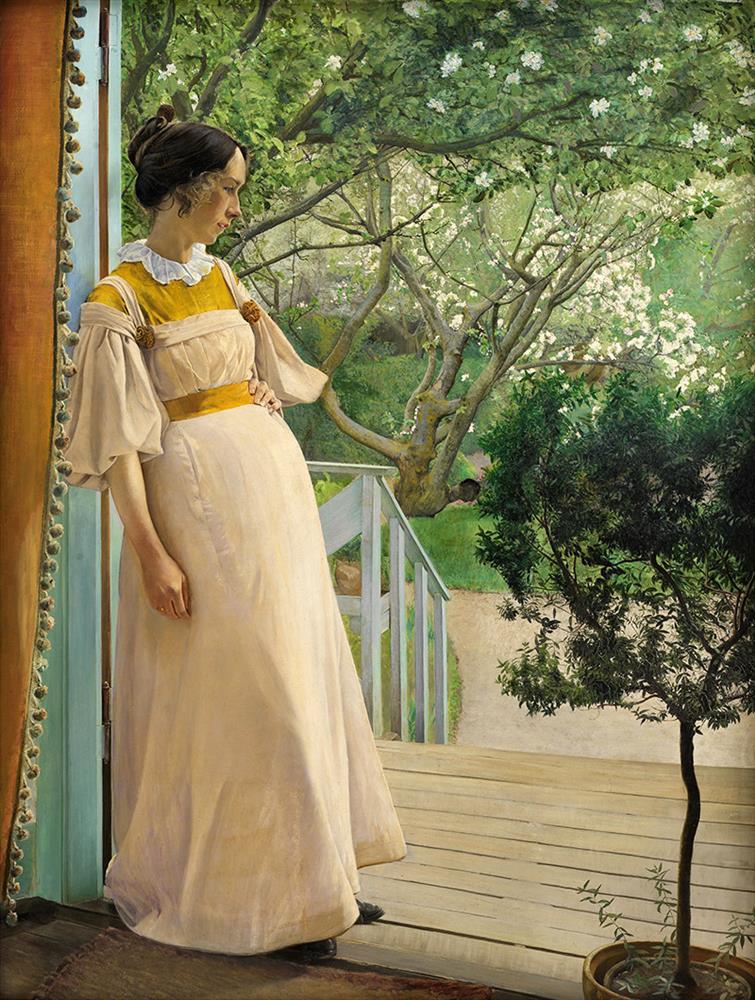

再將目光轉到另一幅由SMK典藏、出自丹麥藝術家Laurits Andersen Ring的作品《The Artist's Wife》,畫面中藝術家懷孕的妻子置身於粉嫩花海的景色前,即使花園本身為歐洲風格,但充滿裝飾性的畫風、以及女子靜靜佇立頗富禪意的寧靜時刻,也被認為是受日本藝術影響的藝術代表作之一。

向日本學習的北歐設計大國─丹麥

這股日本風潮逐漸從藝術蔓延至設計領域,接下來讓我們將視線轉向由丹麥設計博物館策劃的《LEARNING FROM JAPAN》展覽,就能更進一步以丹麥為田野,審視日本主義風潮的對這北歐設計大國的影響。

在19世紀中期,北歐的設計與藝術領域,同樣都受到日本花草鳥獸這類自然趣味的影響。以丹麥著名設計師Thorvald Bindesbøll設計的椅子為例,這張曾在1900年巴黎世界博覽會上展示的作品,椅面採用嵌花刺繡的布料工法,流線而抽線的紋樣,描繪著花朵與綠葉的寫意形象,集自然元素與浮世繪筆觸於一身。

而談到日式花鳥草葉的影響,就不能不談知名瓷器品牌「皇家哥本哈根」(ROYAL COPENHAGEN),以及已經被其收購的另一瓷器名廠Bing & Grøndahl。在1885年時,阿諾‧克羅格(Arnold Krog)與皮特洛‧克隆(Pietro Krohn)分別接掌這兩間瓷器大廠的藝術總監,在兩者作品中,無論是Bing & Grøndahl瓷器上立體生動的昆蟲蝴蝶形體,或是皇家哥本哈根瓷器上雅致的唐草花葉紋路,都能明顯嗅出這股西漸的日本風潮影響力。

從表層圖紋到工匠設計思維 歐陸和風的當代進行

在19世紀中期第一波的日本風潮之後,曾於1910年代盛極一時的新藝術風格也逐漸淡出丹麥,取而代之的是回歸經典、講求簡單型式、以及質材功能的設計趨勢。而延續著這樣的基調,當第二波日本主義風潮於1950年代再度於丹麥興起時,設計師關注的焦點不再是異國風情及表淺的圖形紋樣,反倒朝向質樸而純粹的自然面向探索。此外,丹麥設計師也開始更聚焦於對日本匠人精巧手藝與工藝製程的關注。

丹麥與日本均屬貴重資源相對不豐盛的國家,國土中面積廣大的繁茂森林成為重要的天然資源之一,這個先天因素意外地讓木工藝成為兩國最有共鳴的設計交流領域。在《LEANRING FROM JAPAN》展覽中,特意將丹麥設計大師Grete Jalk於1963年設計的GJ Chair,以及柳宗理於1956年為天童木工設計的蝴蝶椅並置,展現出當時丹麥與日本在曲木家具設計上極簡而具工藝突破性的共通特質。此外,展覽中所展示的丹麥大師Finn Juhl設計的FJ5065胡桃木邊桌,為家居空間帶來無拘束的輕鬆氛圍,這源自低矮和室桌椅的設計靈感,也顯現出在材質及工藝技術之外,連無形的日式生活風格都成為影響丹麥設計的要素之一。

談起近半世紀以來,丹麥建築及設計師為何仍對日本如此著迷的議題時,策展人Mirjam Gelfer-Jørgensen指出:「丹麥與日本共享了一種對優良傳統質材的專注,而非僅著重於華麗的外表裝飾。對很多丹麥藝術家或設計師來說,日本那種『由下而上』深度理解材質與製程的設計傳統,也是非常吸引人的。」

透過丹麥設計博物館及策展人Mirjam Gelfer-Jørgensen的深度剖析,在歷史大時代與藝術設計者的創作思維之間,重新感受策展人眼中兩國間共享的「美學連結」(aesthetic kinship),套句策展人的觀點,「向日本學習的過程,不是模仿,而是如何轉化為一種獨立的語彙」,對無論在歷史及文化上也與日本連結甚深的台灣來說,又何嘗不是如此呢?

從當代丹麥設計窺看日本風格

丹麥知名燈具品牌Le Klint,於1944年在市場上推出以日本摺紙(origami)為靈感的Model 101紙燈。Le Klint持續研發出多款摺紙燈具,而每件燈具都是由工匠師手工摺製而成。有趣的是,這件現正於《LEARNING FROM JAPAN》展覽中亮相的Model 101,早在1942年時即首度公諸於世,而當時就是用來裝飾仍稱為「丹麥裝飾藝術博物館」(The Danish Museum of Decorative Art)的丹麥設計博物館。

在設計及工藝層面,又以木家具及陶瓷餐具,最能看出丹麥與日本兩者間的影響與交流。以丹麥設計大師Finn Juhl在1953年設計的Model 137的日式沙發為例,這座沙發特色不僅擁有偏低的和室風格設計,椅框架構更是以日本廣島縣甘日市湖上的鳥居水門(Miyajima Water Gate)為靈感,從椅座背後看去就能發現這隱藏的巧思。

由丹麥設計大師Jacob Jensen於1967年設計的咖啡壺(左),帶有1950年代後以功能與極簡為導向的設計風格。與知名丹麥建築師Knud Holscher相同,Jacob Jensen回歸材質本身、專注於功能的極簡風格,靈感均汲取自日本簡約低調的器物美學。由陶藝家Snorre Stephensen於1984年設計的餐具組(右),從木製托盤、無把手茶杯、小型醬油瓶的設計,到容量小巧、形式多樣的陶製碟子,都顯現出日式餐飲習慣對於當代丹麥陶藝家作品的影響。

|

|

|

畢業於丹麥設計學院的知名設計師Hans Sandgren Jakobsen,曾於獲得獎學金於日本學習設計一年,而他在1998年設計出的gallery椅,整體風格極簡,並且將合板曲木的彎曲度發揮到極致,兼具創新工藝與美學風格。目前Hans Sandgren Jakobsen持續為丹麥及日本品牌打造設計作品。

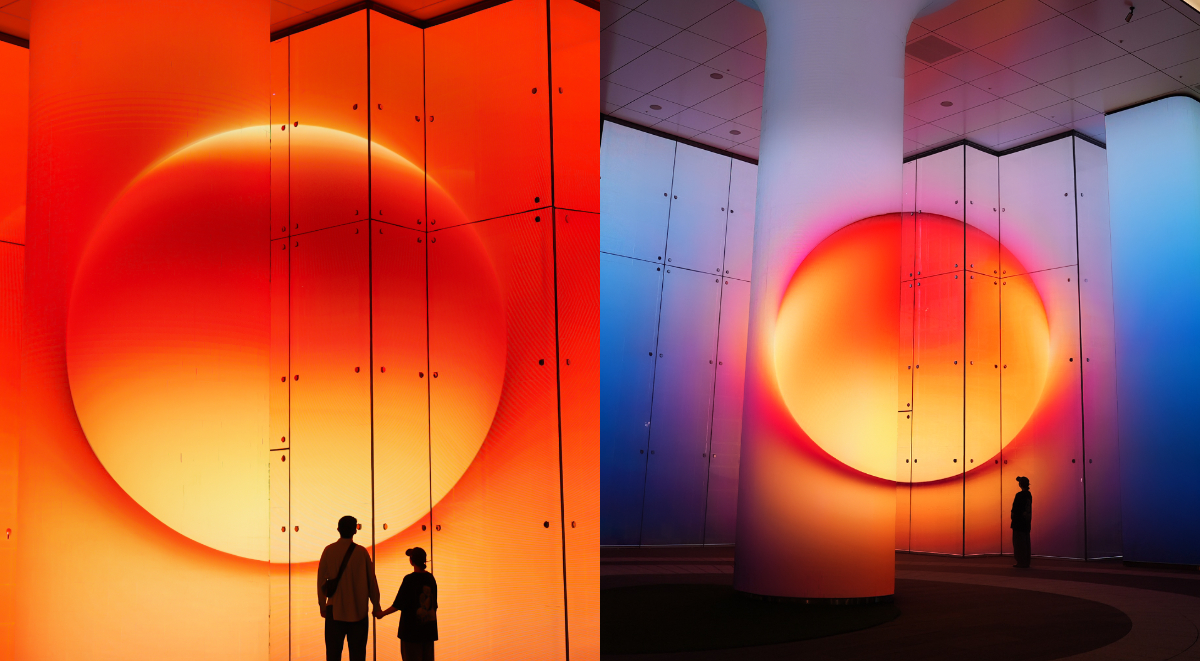

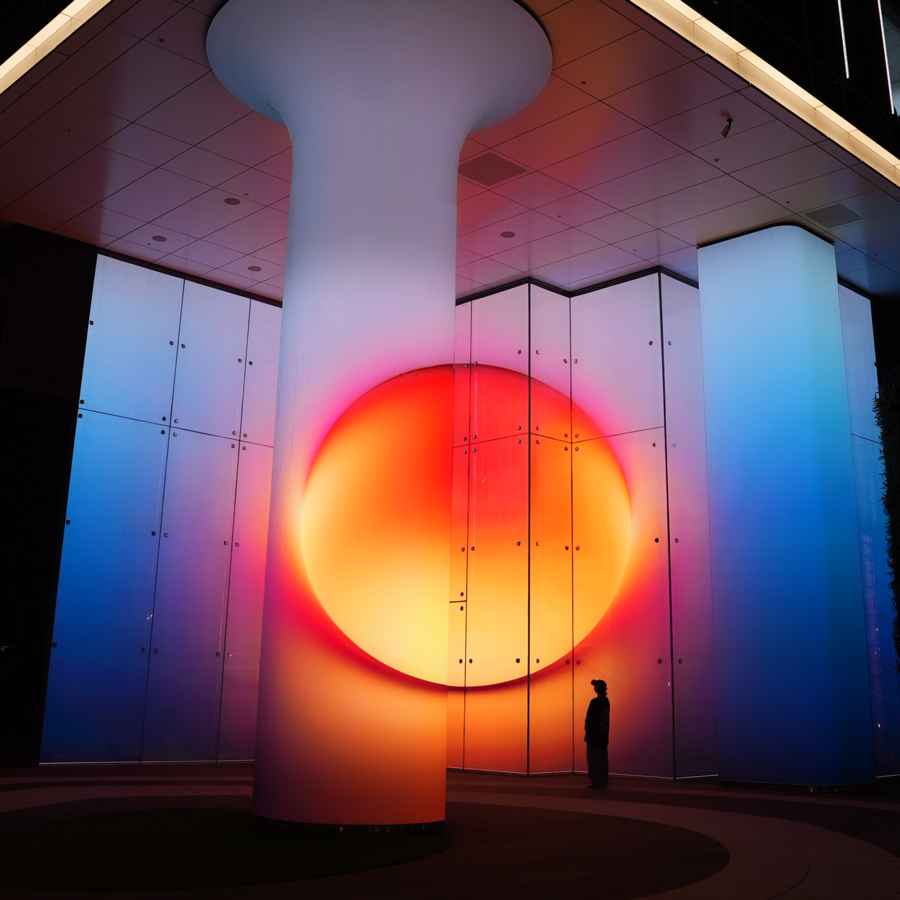

新一代丹麥設計師Rasmus Fenhann以赴日本見學期間獲得的靈感,打造出名為「Hikari」(日文意指「光」)的燈具,並於2010年入選為丹麥藝術基金會(Danish Arts Foundation)的「年度丹麥工藝系列」。採用幾何多面體結構設計,穿越手工和紙透出的光線顯得均勻柔和。設計師曾表示,日本對材質及細節的講究對他的設計帶來許多啟發。

文/方敘潔

攝影/方敘潔

圖片提供/National Gallery of Denmark、Designmuseum Danmark

本文選自《LaVie》2017年4月號 未經授權請勿任意轉載