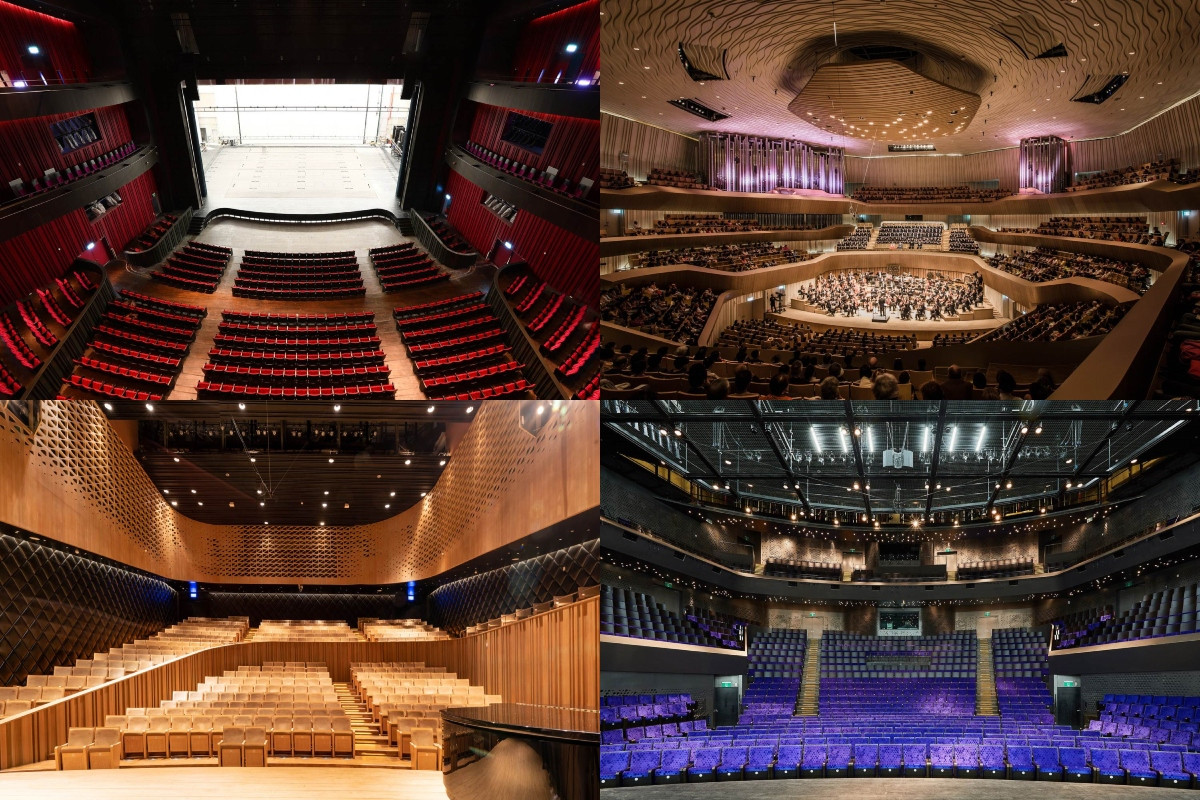

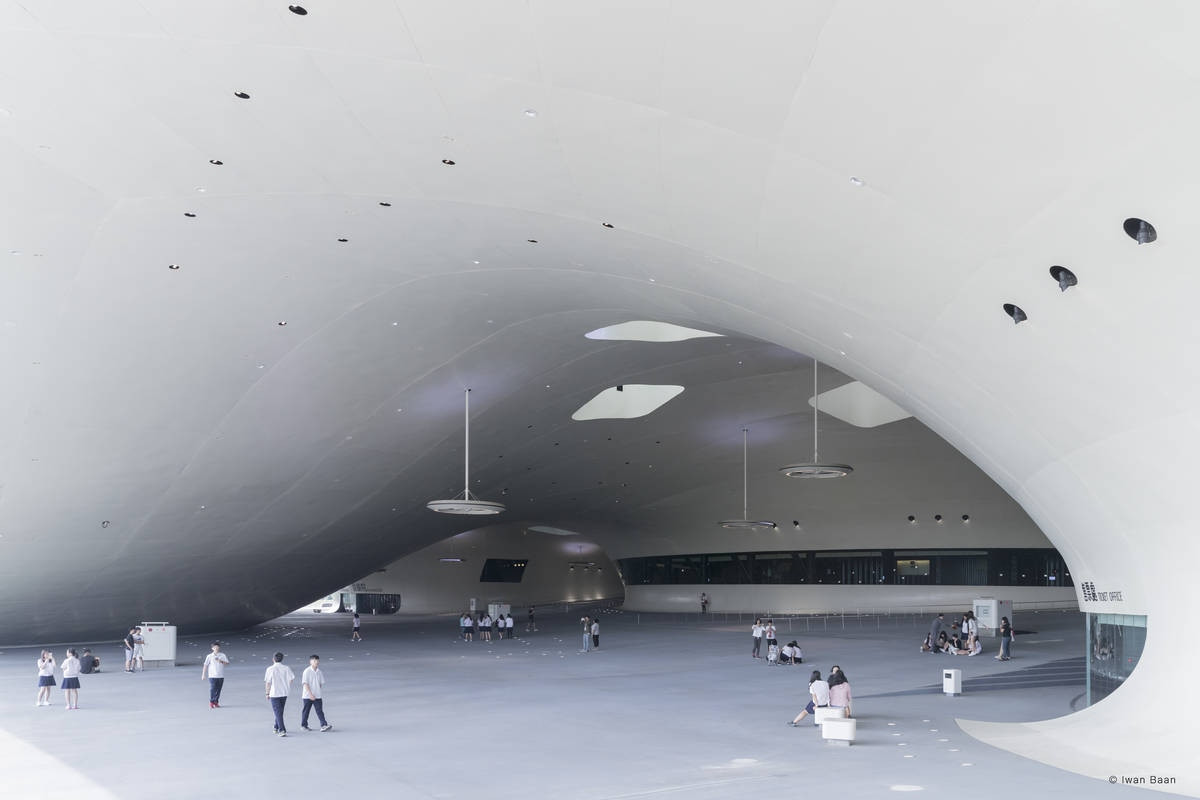

2024TIFA台灣國際藝術節即將於今年2月23日至5月11日盛大展開!邀請包括愛爾蘭、挪威、西班牙、德國、日本等來自13國的頂尖團隊與藝術家,為全亞洲最大國際藝術節之一,展演節目精彩且多元,共計158場的演出,呈現國內外音樂、舞蹈、戲劇等表演藝術節目,邀請大眾一同進入一場場漫遊故事的藝術嘉年華。

其中最引人矚目的無非是日本音樂大師坂本龍一MR混合時境作品《鏡:KAGAMI》、重返戲劇院的雲門鄭宗龍話題之作《毛月亮》、金馬影后桂綸鎂擔任說書人的臺法共製擴增實境展演《黑》等,其中2024TIFA台灣國際藝術節也特別推出限定的舞迷套票,節目包含:麥可.基根-多藍 ╳ 舞蹈之家《界》、亞倫.路西恩.奧文《一個說謊,一個說愛》、雲門舞集 鄭宗龍《毛月亮》、舞蹈空間 ╳ 海德堡舞蹈劇場 《火鳥.春之祭─異的力量》。

「舞迷限定」4檔節目盤點!

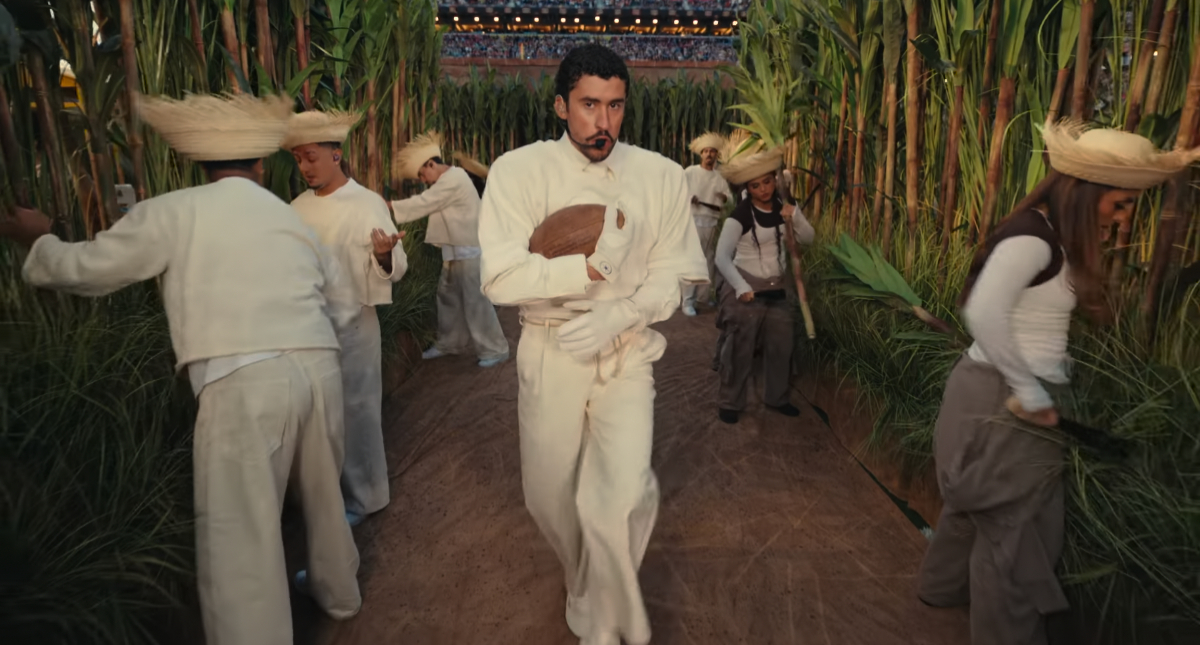

麥可.基根-多藍✕舞蹈之家《界》

《界》(MÁM)在蓋爾語中的意思是「山口」,指的是凱里蓋爾塔赫特的聖山,一種想像它是通向未知、神奇和美妙的入口。

編舞兼導演麥可.基根-多藍(Michael Keegan-Dolan)和手風琴演奏家Cormac Begley是凱里蓋爾塔赫特(Kerry Gaeltacht)的居民,凱里蓋爾塔赫特是愛爾蘭文化和語言依然充滿活力的七個縣之一。2019 年,兩人在多藍的公司Teaċ Daṁsa(舞蹈之家)的工作室里相遇,萌生了這個演出《界》,並聯手歐洲當代管弦樂團s t a r g a z e,以及舞蹈之家的12位舞者一起獨舞與合奏。

凱里蓋爾塔赫特古老蓋爾村的氛圍和傳統在舞台上栩栩如生,這是一個古老與現代、本地與世界融合的地方,描述生活中的兩極如何融合在一起,並找到解決之道。

「《界》是一個矛盾的詞:一條穿過某個地方的路線,否則無法通行,但仍然困難且危險。」——劇評家曼尚.馬根(Manchán Magan)

多藍被認為是當今最具創新性的現代舞編舞家和戲劇製作人,2016 年創立自己的舞團「舞蹈之家」,《界》為舞團第二部作品,於2019 年9月27日在都柏林劇場藝術節的首演大獲好評,獲得2020年奧利弗獎最佳新舞蹈作品提名及2021年英國國家舞蹈獎(UK National Dance Awards)兩項獎項提名。

「舞蹈之家」的舞團精神在於深化編舞家與自身文化的連結,亦即愛爾蘭原生的傳統、語言與音樂。團名Teac Damsa是「舞蹈之家」的古愛爾蘭語,不僅反映了基根-多藍持續開展的創作之路,也反映了他的作品及其起源地密不可分的關係。

亞倫.路西恩.奧文《一個說謊,一個說愛》

「令人顫顫不安卻又如溜冰般流暢,如世界上賣座舞作的美學,讓我想起克莉絲朵.派特織錦畫般精密繁複的動作和語言。」—英國媒體《Bachtrack》

七名舞者、七種截然不同的生命樣態,七個追尋擁抱卻疏離自我的靈魂,同樣在人與人的關係裡掙扎。當身體並不一定比語言誠實,言語亦非真心的載體,在這一套所有人都無法登出的說故事遊戲中,因為對愛渴望,用謊言釀一盅謎湯。這一場戲局,是否有真正的贏家?

來自挪威的藝術家亞倫.路西恩.奧文,舞蹈、戲劇雙棲甚至跨足電影創作,同時是碧娜‧鮑許烏帕塔舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch)邀請的兩位客座編舞家之一,另一位為希臘幻象劇場大師迪米特里.帕派約安努(Dimitris Papaioannou)。亞倫與其團隊「冬季旅人」(winter guests)延續其反思社會的創作脈絡,《一個說謊,一個說愛》試圖詰問對「自我呈現」的終極追求,在認同與被認同中徬徨,如何讓個體逐漸崩解。

「跟演員或舞者(或是舞蹈演員)合作時,我總是讓彼此真誠相對,這也是我會在作品中加入個人經驗的部份原因,因為我們講的是自己『知道』的事情,要從真實出發。」— 亞倫.路西恩.奧文

《一個說謊,一個說愛》英文劇名「Story, story, die」源自源自團體說故事遊戲,編舞家與七名舞者共同交付生命故事,創作有戲劇文本的舞蹈作品,取用說故事遊戲的形式,用肢體接續呈現不同人對愛的渴求,無法接續者則出局。亞倫將其轉化為當代社會的隱喻,為了博取認同、關注與關愛而營造假象,在無形的監視與評價之中迫切地追求被愛,否則邁向「社死」。

舞作不僅由亞倫與英國劇作家/導演安卓‧魏爾領銜編寫劇作,更由七位表演者共同參與,交付自己的心,讓舞作本身成為一座心靈場域。演出形式以極簡的舞台設計,烘托舞者難度極高,結合肢體與語言的全面表達。舞者以肢體具現繁複思緒,搭配語言與聲響加強表現層次與力道,視聽體感交融,撞擊出其間之隱晦及矛盾。在赤誠與偽裝之間,有親密有疏離、有勇敢與恐懼──終結於愛與謊言。

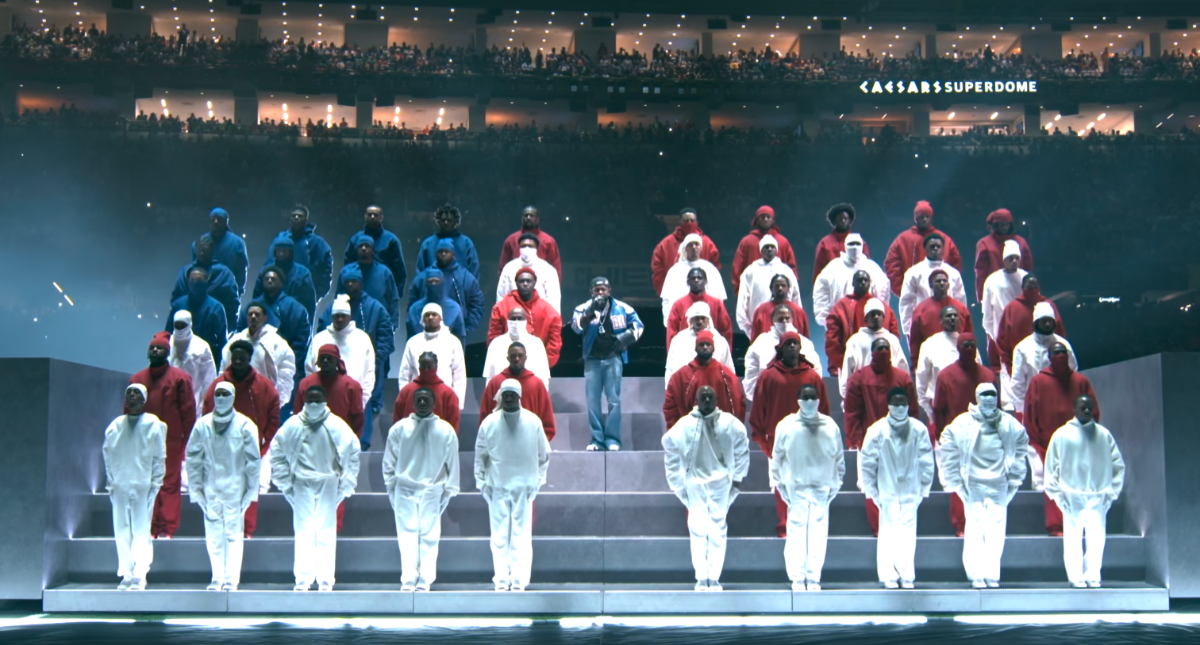

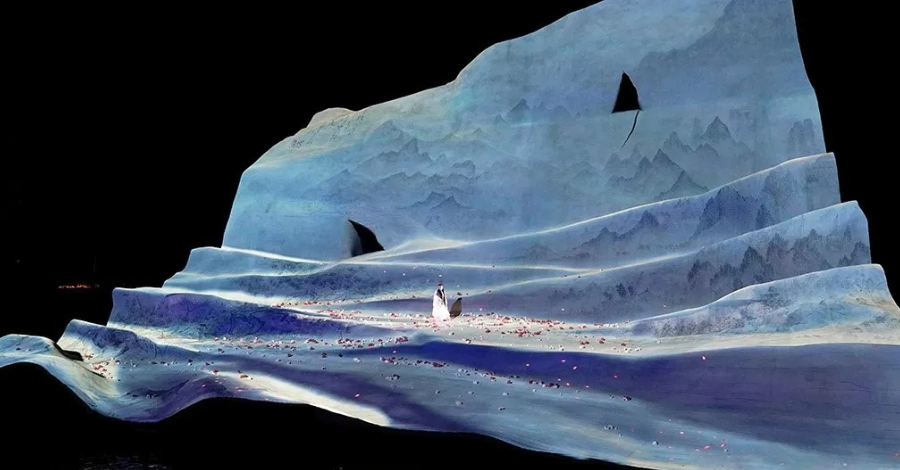

雲門舞集 鄭宗龍《毛月亮》

「非凡的技藝,巧妙的變幻,舞蹈的壯麗與靈性並存。」 — 英國《衛報》The Guardian

雲門藝術總監鄭宗龍的狂野之作《毛月亮》2019年於國家戲劇院首演,大獲好評,國際邀約不絕,但因疫情取消巡演計畫,延至2023年才於海外首度亮相,去年12月登上「舞蹈聖殿」之稱的倫敦沙德勒之井劇院,座無虛席、好評滿滿。

這場充滿奇妙與美麗的身體寓言源於天文現象「月暈」,又稱「毛月亮」。當鄭宗龍第一次看到月亮周圍泛起銀白色光暈時,深深著迷。他心中想著,有一天要為它編一支舞。古語「月暈而風」,暗喻事物即將轉變的徵兆,睽違五年,《毛月亮》再度於舞台上映照虛實!

「舞者和影像互動令人驚嘆⋯⋯是場深邃、精緻且不安的夢。」 — 英國《每日電訊報》The Telegraph

鄭宗龍與冰島搖滾天團席格若斯Sigur Rós合作,將空靈既躁動的音樂橫跨在無盡舞台;獲路易威登(Louis Vuitton)藝術首獎的藝術家吳耿禎和世界劇場設計大獎的王奕盛,打造LED拼接的巨型螢幕,穿透在迷幻的音樂氛圍裡。八十片的螢幕像月亮牽引著浪潮般浮沉、翻轉或橫移,舞者以汗水、肌肉以及全身的力量與之對話,以原始純粹的身體動力,突顯身處這個時代的大哉問:「如果我們可以透過螢幕上的幾次輕觸,滿足各樣需求和慾望,那麼身體的目的是什麼?」這個問題只有身體本身能夠回答。

《毛月亮》仿若預言,大疫後肉體重新拓荒。這場交織人性、科技和身體的派對再次降臨。舞者化身為獸,姿態蟄伏,慾望呼之欲出,引領觀眾圍觀這座巨幅的身體地景,也藉著月光看照自身。

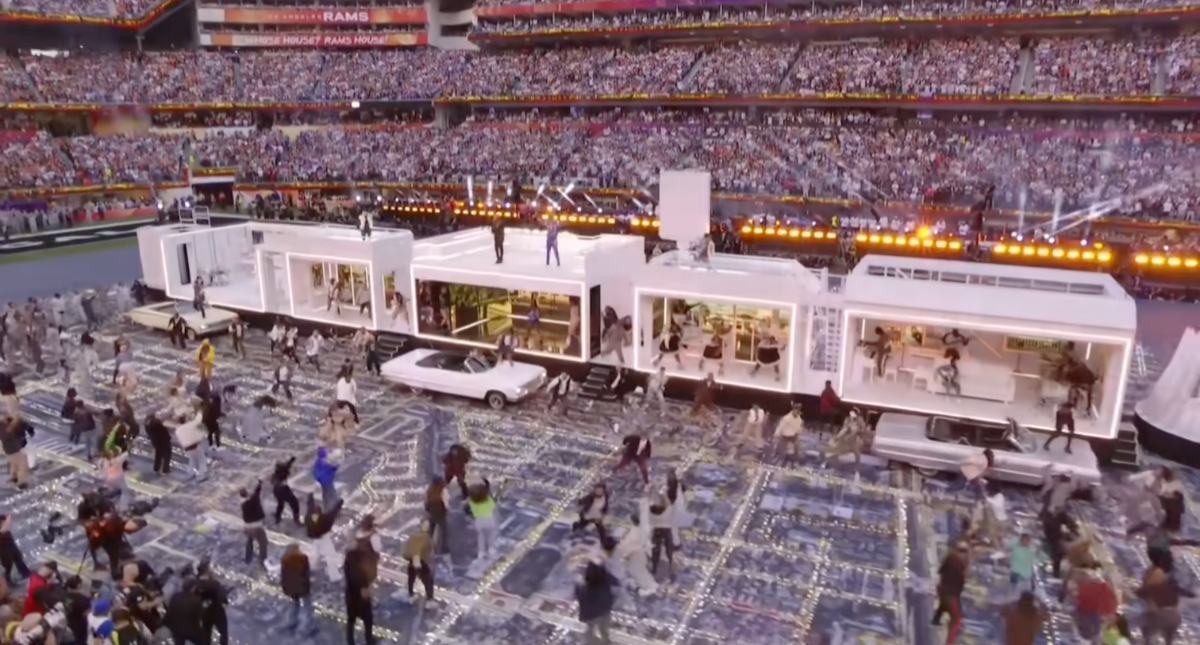

舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場《火鳥.春之祭─異的力量》

舞蹈空間35周年鉅獻!史特拉汶斯基的大膽音樂✕伊凡.沛瑞茲的狂放舞蹈,臺德20位舞者與簡文彬、長榮交響樂團磅礡共譜「異」的力量。

舞蹈空間35周年三度攜手原籍西班牙,旅居荷蘭與德國的「異鄉」編舞家伊凡.沛瑞茲,串聯作曲家史特拉汶斯基的革命性創作成為《火鳥.春之祭》,結合「異鄉人」力量與脆弱的極端衝突,從當代角度找尋「合拍順從」到「異中求變」的心路歷程,透過直指人心的調性與節奏,傳達將「異」滲入主流社會的重要。

於今年首次在臺灣呈現《火鳥》與《春之祭》的組合,舞蹈空間與海德堡舞蹈劇場總計20位舞者共同合作演出,特別邀請指揮家簡文彬,搭配國內交響樂團現場演出,在音樂與舞蹈相伴又相爭的過程中,走出每一個不從眾、不隨俗的「自由人」必經之路。

《火鳥》展現每個人社會化的成長歷程,藉由女性獨舞充分展現了可能基於宗教、國籍或價值體系差異所造成的偏見,因有了「不同」,也可被視為「他者」,而開始有了「刻板印象」,人性上的排除異己;而《春之祭》表現成長後的社會現況,在都會人際的聚合中,不同勢力形成更大的壓力與衝突,終自一個「被選者」在半推半就中成為平和社會的壓力出口。

《火鳥》與《春之祭》發展出新的演出型式,分別帶著革命性的觀點詮釋,帶領觀者共感音樂和舞蹈在形式與內容、編舞與戲劇性肢體語彙的交織,成為發人深省、具有意義的對話。

2024 TIFA台灣國際藝術節

演出期間|2024/2/23(五)~2024/5/11(六)

舞迷套票|

2023.12.8(五)起購買下列節目中3檔不同節目各1張(含)以上(不含最低票價),享85折優惠,並加送舞迷贈禮兌換券(2選1)。

麥可.基根-多藍 ╳ 舞蹈之家《界》

亞倫.路西恩.奧文《一個說謊,一個說愛》

雲門舞集 鄭宗龍《毛月亮》

舞蹈空間 ╳ 海德堡舞蹈劇場 《火鳥.春之祭─異的力量》套票詳情與購買請洽購票網站

資料提供|國家兩廳院

文字整理|Sunnie Wang