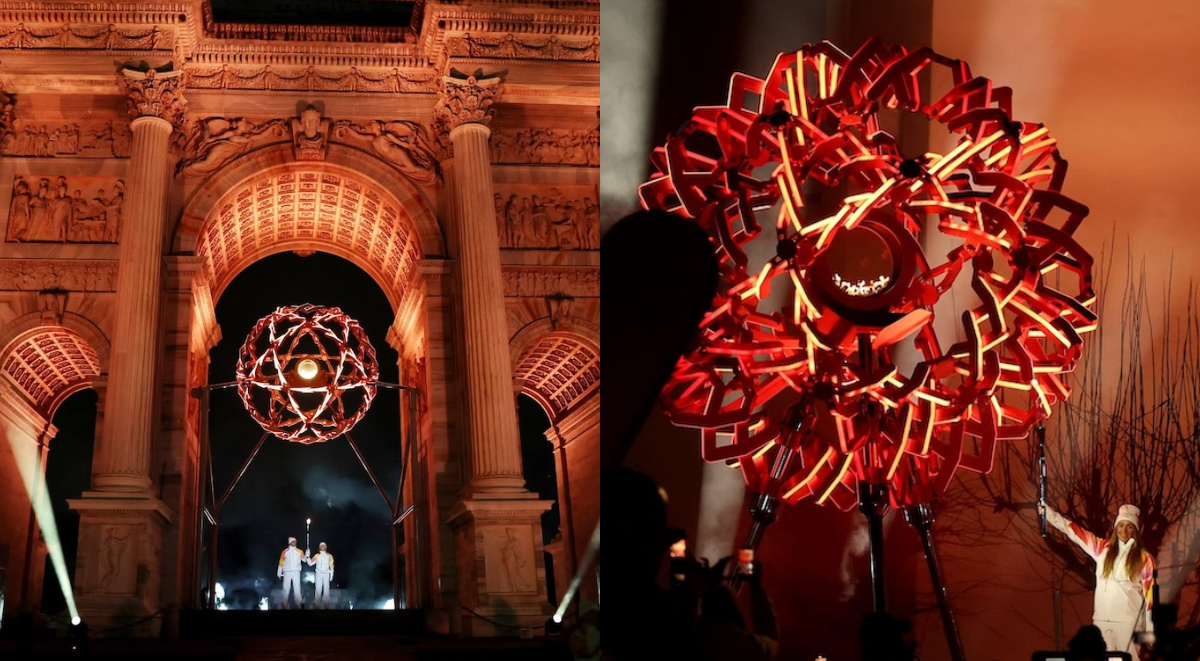

今年邁入第16年的嘉義春季文化盛事《草草戲劇節》,以台灣民間成年禮「做十六歲」的習俗為靈感,將主題定為「當青春」,由兩位在地創意人——阮劇團汪兆謙、平凡製作黃銘彰——共同策劃,結合雙方表演藝術、編輯及設計策展專業,串連劇場、裝置藝術、街頭展演、書展、市集等多元形式,呈獻一場「致青春」的文化展演,邀請人們一起重溫青春的迷惘、甜蜜、瘋狂和無畏。

「當青春」以戲劇再現心緒交雜的年歲

2024《草草戲劇節》主題「當青春」回應每個人都曾有過,既徬徨又懷抱無限憧憬的年歲。策展內容將呈現「青春」的複雜性,雜揉成長的陣痛、逐步面向世界的迷惘,讓彼時的甜蜜、痛苦、狂與平凡,透過這場在地文化嘉年華再現。

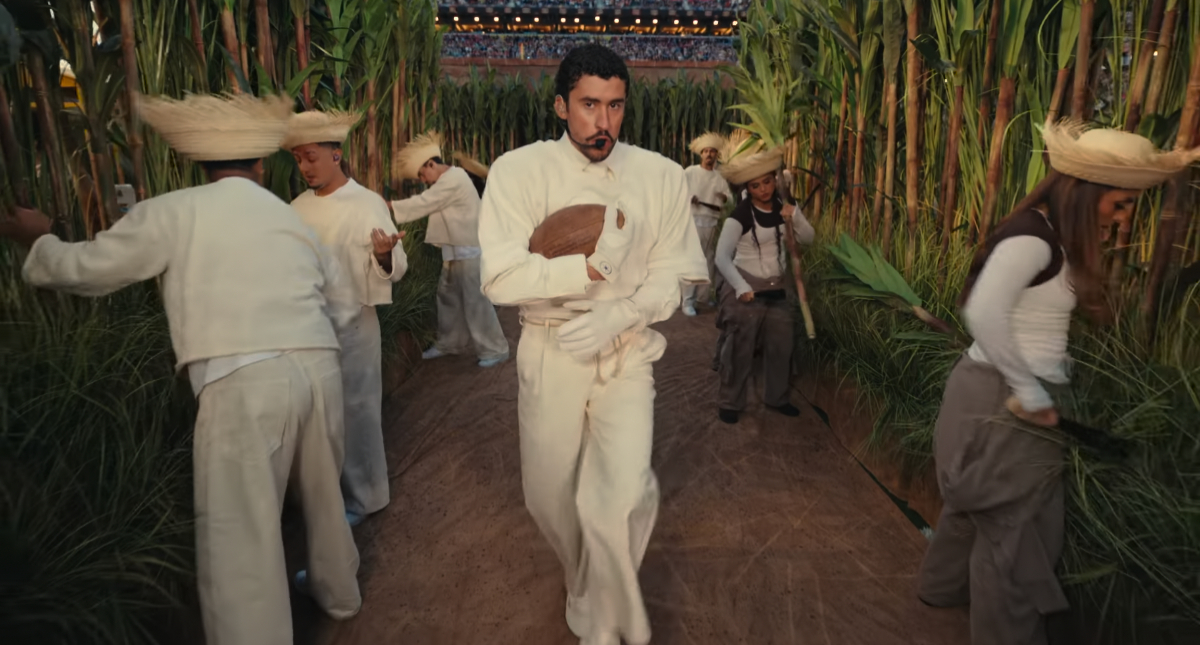

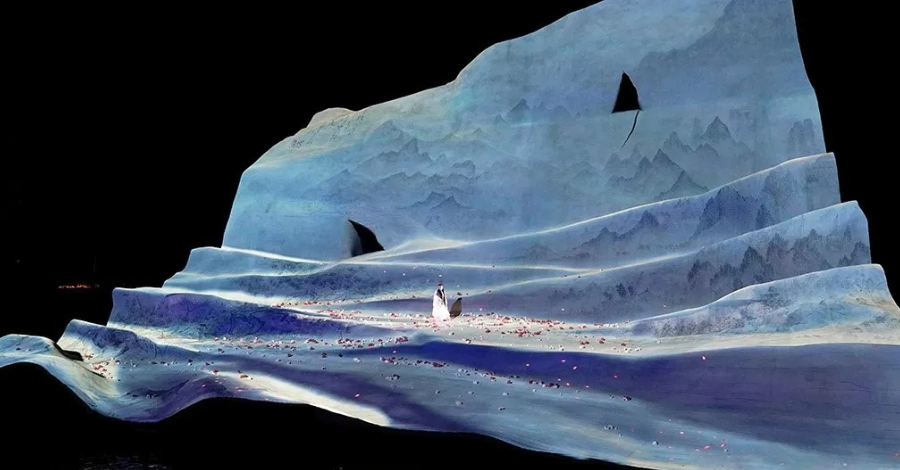

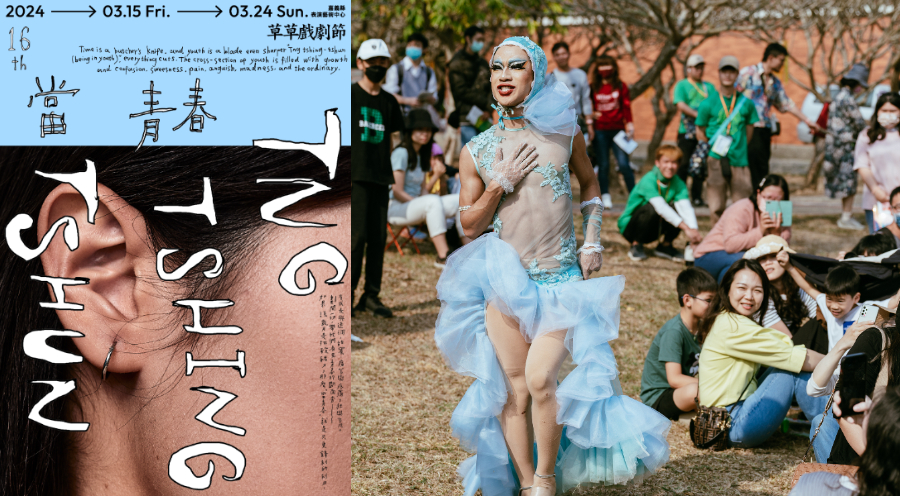

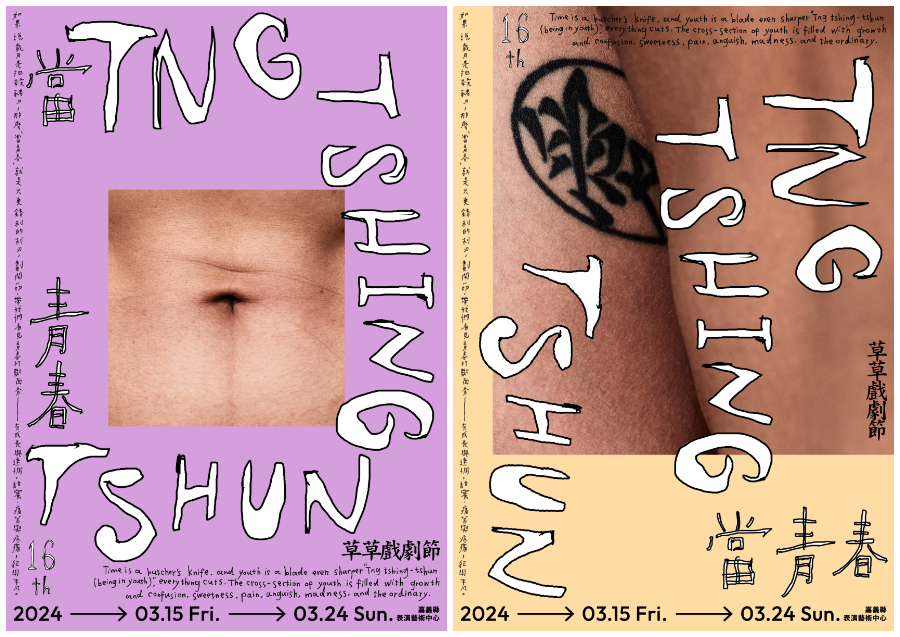

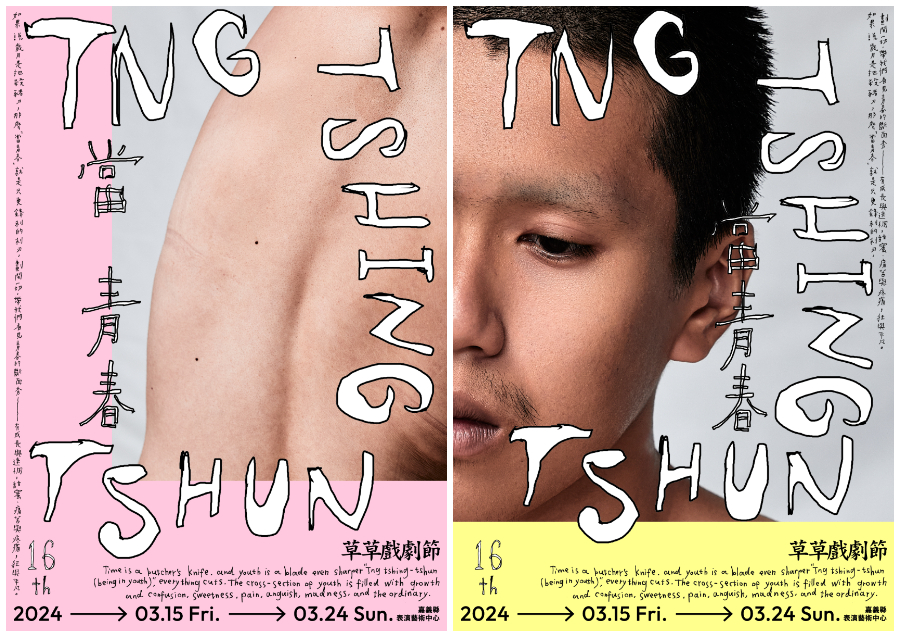

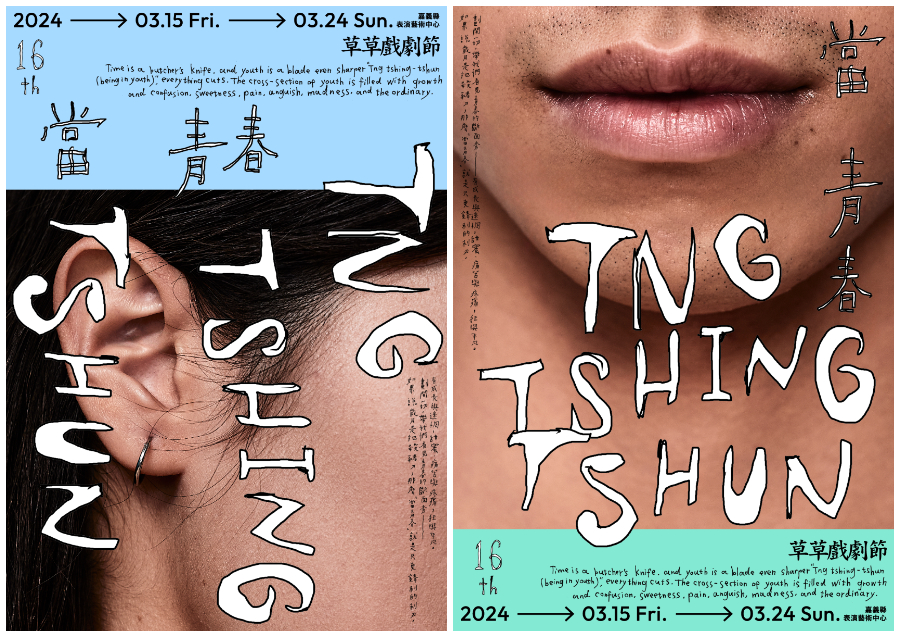

主視覺:楊士慶以身體影像 X 手寫字演繹複雜青春

設計師楊士慶透過一系列聚焦於「身體」的影像,搭配不經雕琢的手寫字,表現青春的衝動和感性;水藍、嫩粉等繽紛色彩,則呼應青春的燦爛,交織出青春擁有多重面向的複雜性。

為什麼畫面以人體局部特寫表現?對楊士慶來說,每個人從小到大、從出生到老死,都將伴隨曾有過的生命經驗,而「身體」就像成長過程中所累積的故事的容器。以此為脈絡,系列主視覺共延伸出6道子題,其中〈成長〉以脊椎的伸展為靈感,為青春劃出一道通往未知的生命曲線;〈迷惘〉則具象化為成長時光在臉上留下的情緒和眼神,複雜而難以拂去。

雙策展人:汪兆謙、黃銘彰為16年文化節融入有趣變奏

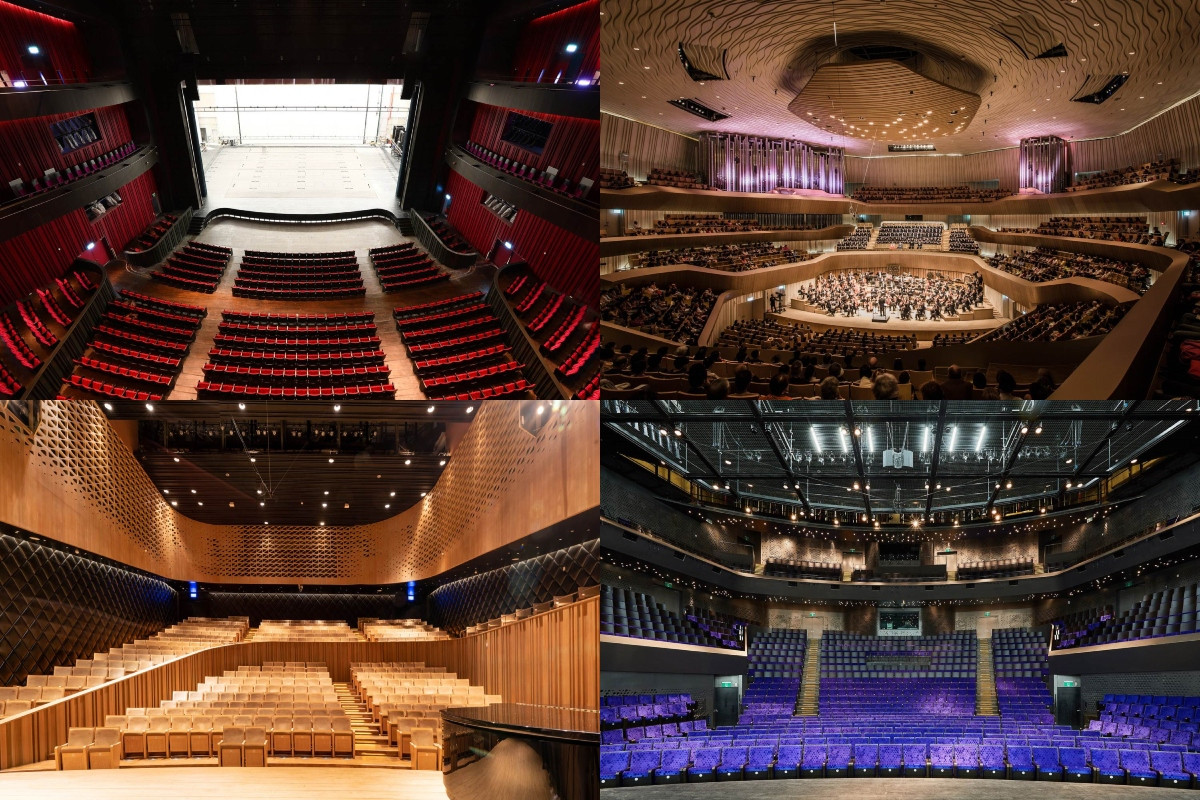

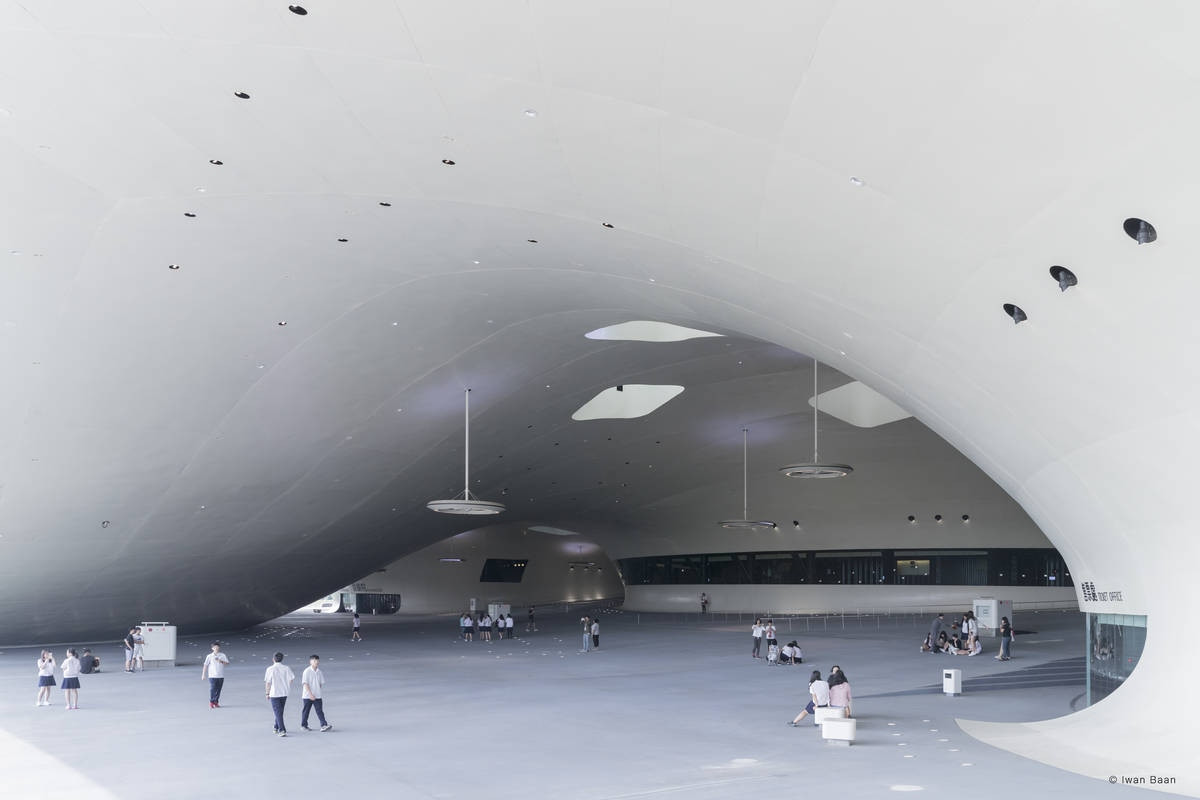

由阮劇團藝術總監汪兆謙創辦的《草草戲劇節》,誕生於2009年,當時正逢嘉義縣表演藝術中心啟用,匯聚了在地戲劇社團的青少年;經過16年演變,已然成為嘉義兼具「藝術專業」與「在地草根性」的品牌節慶。

對於今年的「雙策展人」模式,汪兆謙表示,「黃銘彰的加入,將結合他先前2021台灣設計展在嘉義、有事青年節等大型活動展策,以及編輯經驗,為整體論述、節目規劃到空間設計,帶入更多『總體策展』的思維。」勢必為《草草戲劇節》帶來有趣的變奏。

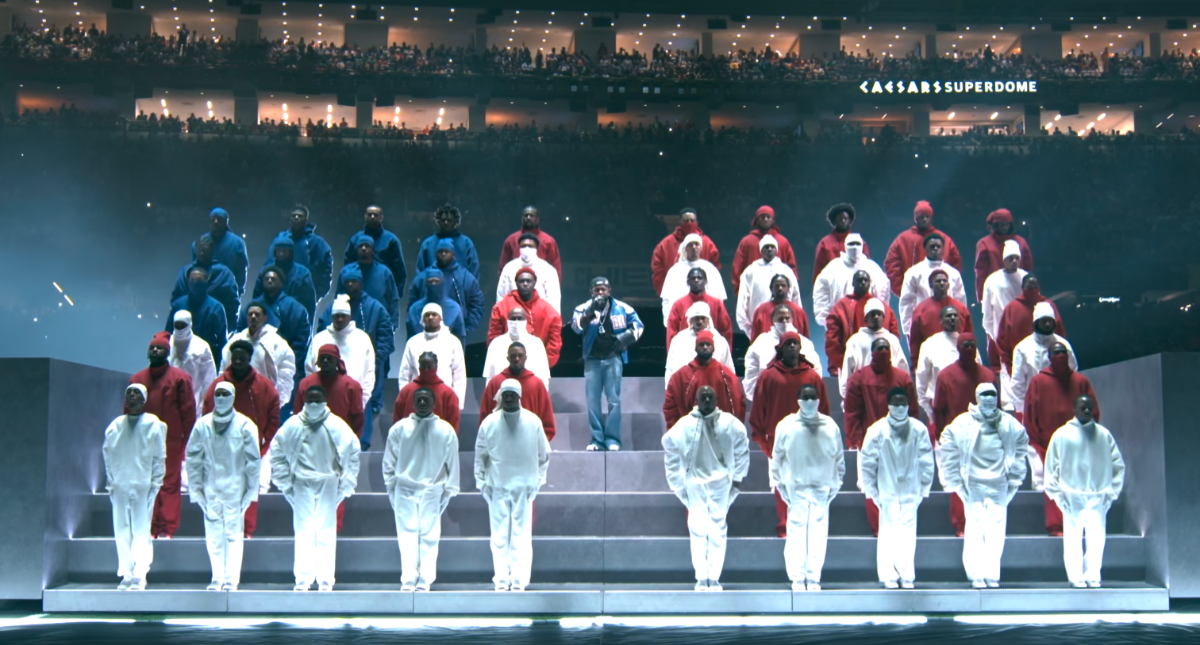

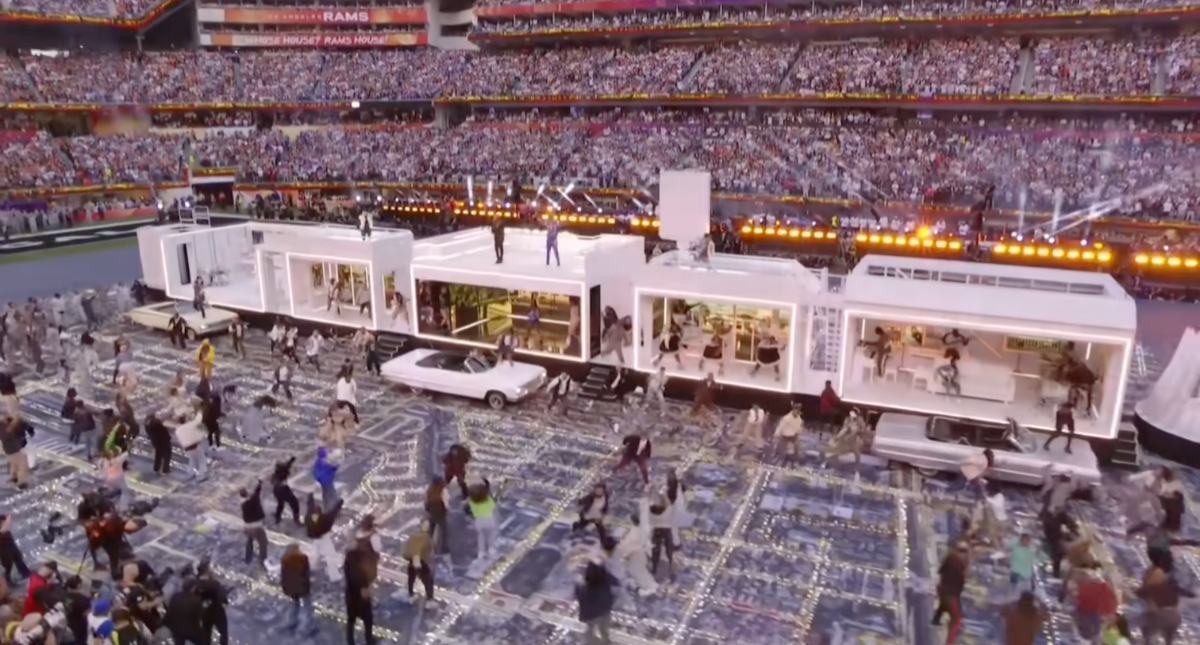

活動亮點:劇場、戶外體驗串連,《草草戲劇節》日夜不歇

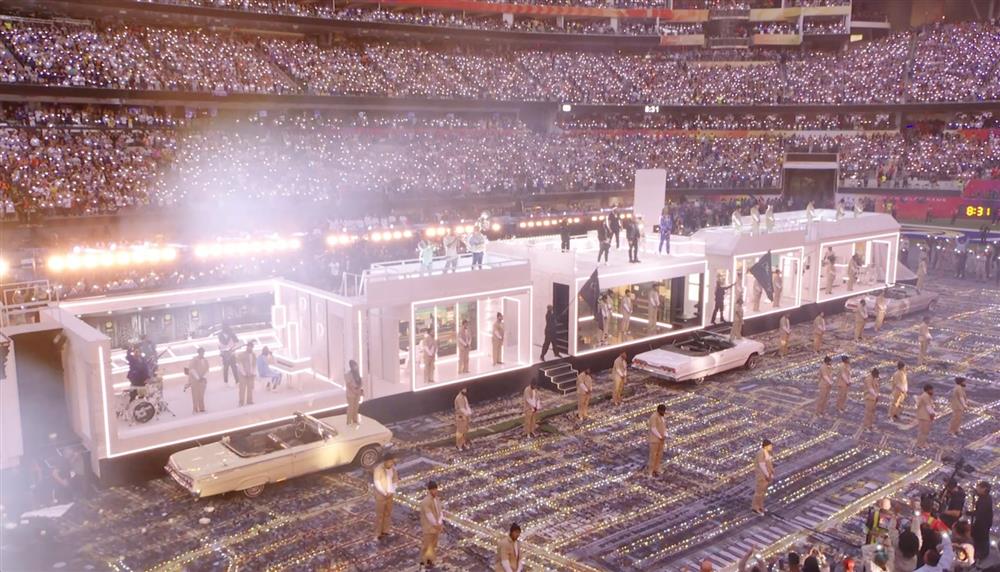

《2024草草戲劇節:當青春》將以主場館嘉義縣表演藝術中心為核心,於演藝廳、實驗劇場帶來多場戲劇售票演出,包含翁怡欣《小雪》、余品潔 ft. 神秘嘉賓、顧軒 ft. UG《相遇的五個階段Remix》、林陸傑《年少時光》ft.吳明倫《十殿》等特別企劃。

劇場以外的園區場域也同樣精彩,除了有多件藝術裝置散落其中,還將以3大主題呈獻各式活動:〈狂與平凡〉區匯集音樂演出、藝術共創;〈甜蜜與苦疼〉區集結市集、街頭展演、對談等體驗,由嘉移人文化市集、書式生活、阮劇團、打貓文化協會等單位串連策劃;以親子互動為主題的〈成長與迷惘〉區,將由回嘉學子擔綱特邀演出,透過親子說台語「故事三輪車」等互動和工作坊,讓小朋友也能透過戲劇學習。

從日出到日落,《草草戲劇節》不歇息,持續上演以戲劇為主軸的文化體驗。

2024嘉義草草戲劇節《當青春》

時間|2024.03.15-03.24

地點|嘉義縣表演藝術中心(嘉義縣民雄鄉建國路二段265號)

票價資訊|

❍ “當”青春票(當日遊園票)

單張 $300

↪︎ 4人同行套票 $1000

❍ “覺醒”青春票(當日遊園票 + 演出票)

演藝廳 $800/實驗劇場 $600

↪︎ 即日起至02.07 早鳥購票享85折優惠

↪︎ 青年席位每席優惠票價 $100

演藝廳和實驗劇場演出將有更多跨界卡司,01.31(三)解鎖公開!