你有多久沒有泡在圖書館了?挪威建築事務所Snøhetta於中國北京設計的這座圖書館,將室內與室外的風景連成一線,綿延的梯田延伸為層層書架、銀杏樹化為陽光穿透的挑高屋頂,令圖書館不僅僅是當代的社區文化中心,更成為大自然的一部分。

圖書館在數位時代的多元角色

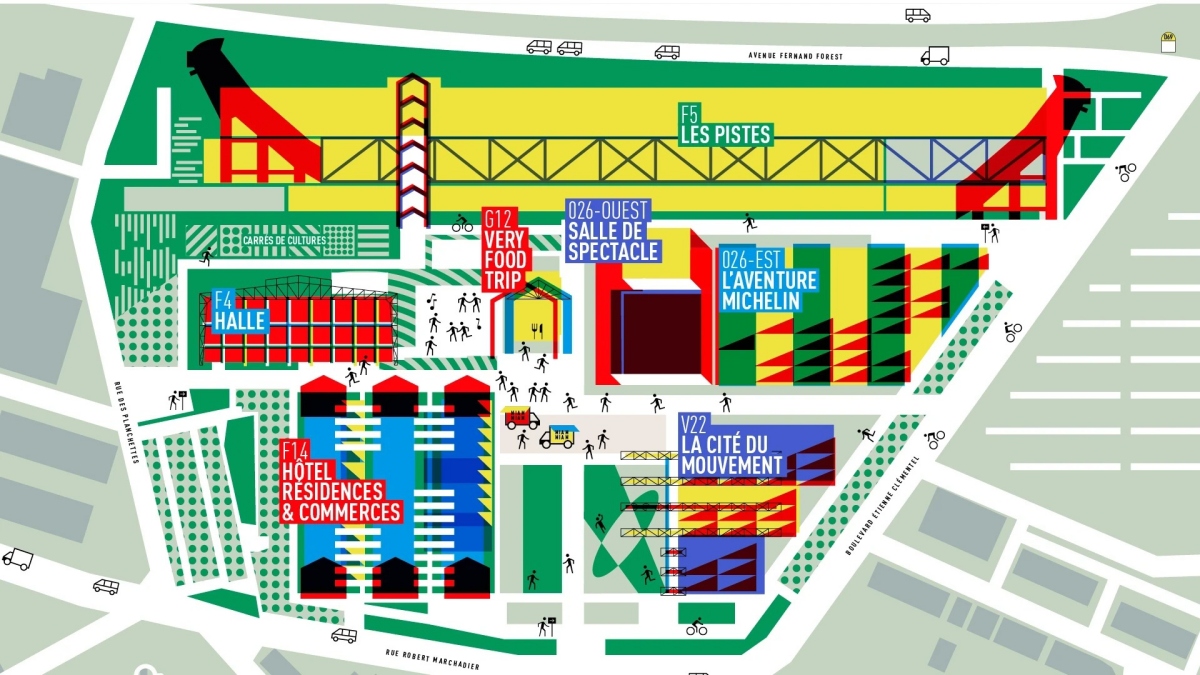

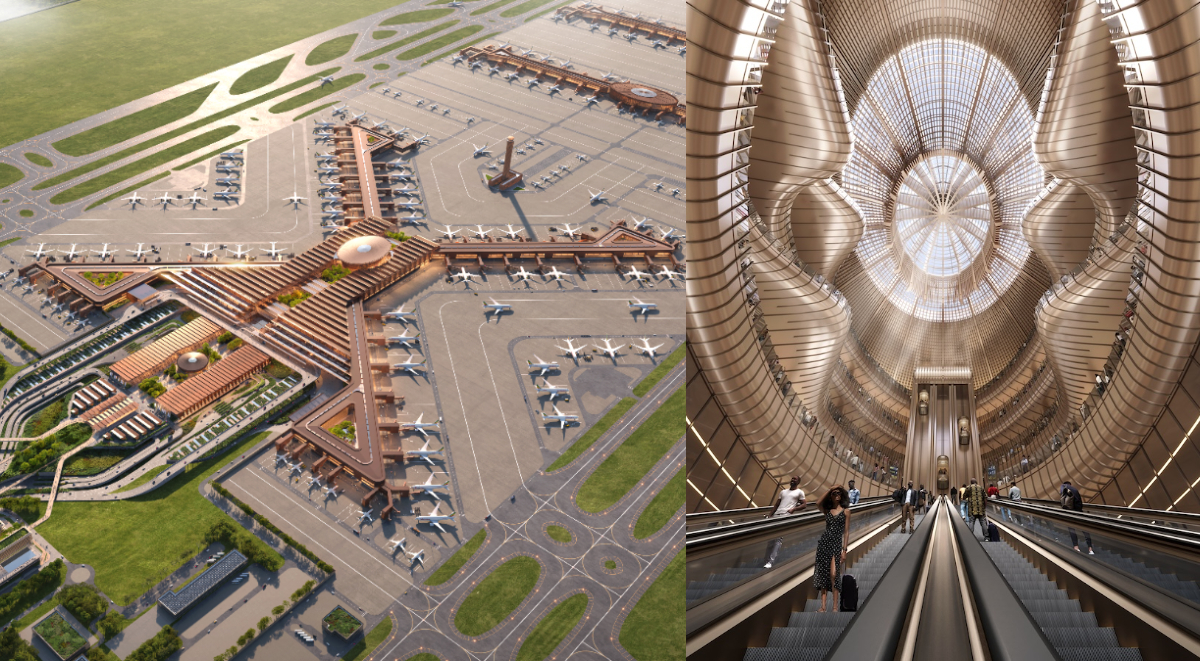

北京副中心圖書館位於尚在開發中的通州區,是該區新建的三大文化建築之一,期望帶動當地藝文活動發展,吸引更多遊客前往。不過數位時代下,圖書館原有的角色與功能也不斷面臨挑戰。團隊將北京副中心圖書館重新定位為社區的學習與文化中心,設有展覽空間、表演場地、會議室和古籍修復室,為圖書館創造更多元的可能。

延續遠方山巒起伏的風景

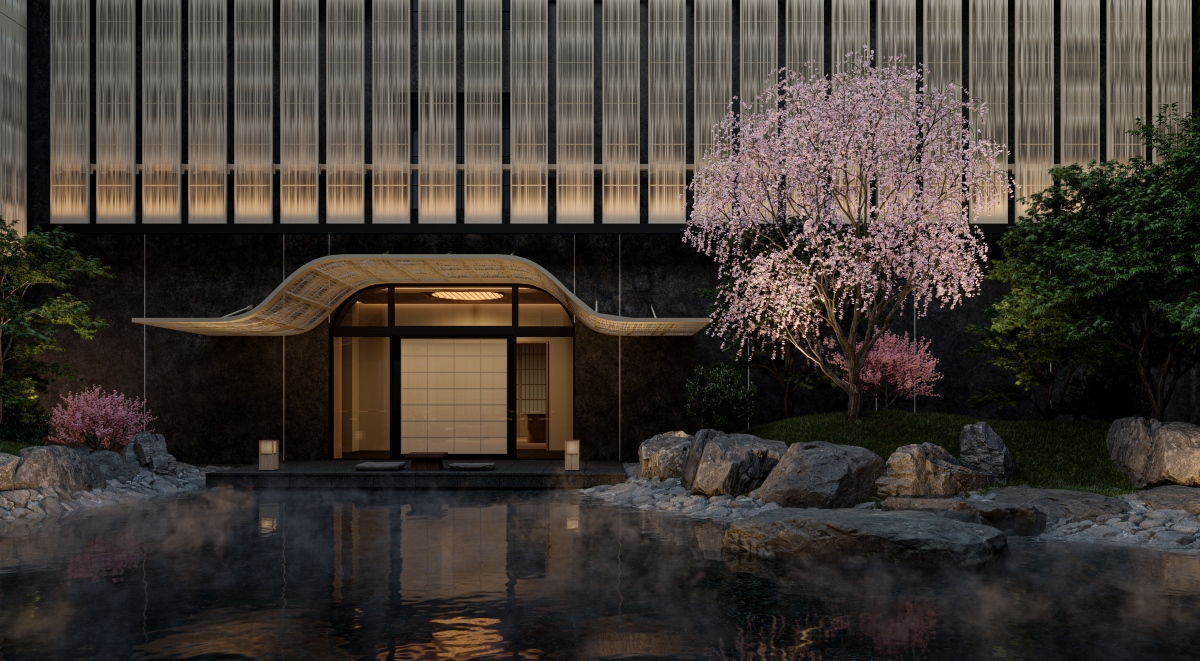

走入北京副中心圖書館,是挑高16公尺的寬敞大廳。階梯式的書架與座位,沿著蜿蜒、平滑的小丘爬升如層層梯田,而館內的主要走道則像山谷間的小河般,引領訪客前往不同空間。起伏連綿的設計呼應了圖書館週遭的自然環境,串連館內與館外的遠方景觀,將大自然融入圖書館體驗。

小丘階梯間以坡道連接成無障礙空間,遊客可以自在地穿越其中,除了作為書架與座位使用,也設置半私人的閱讀區與會議室,提供低聲交談討論或獨自安靜閱讀的區域。

自然景觀成為圖書館體驗之一

與自然建立連結,不只有館內小丘與山谷的設計。曲折的落地玻璃外牆,為閱讀空間注入充足的光線,在階梯上投射光影的變化;從地面直至屋頂的細長柱子,長出銀杏葉造型的天花板構造,陽光從葉片的間隙灑下,宛如在一片茂密的森林中閱讀;圖書館周圍種植的銀杏樹,再次讓館內與館外風景相互映照。

善用永續設計工法

北京副中心圖書館的造型設計,除了視覺上的巧思外,還致力於為環境減低負擔,將碳排放量降至最低。像是天花板的銀杏樹葉,以不同角度排列單一模板,營造豐富的外觀與高效的組裝過程;底下的柱子採用整合技術來控制室內溫度、照明與聲音,還能收集雨水,供建築重複利用;屋頂則是一體型太陽能模板建材(BIPV),保留建築外觀的同時,也能支援圖書館的能源使用。

資料來源|Snøhetta