當我們談論泰國風建築時,是在談論什麼?剛完成備受矚目的曼谷新地標LV The Place Bangkok立面,從一系列SALA飯店設計,到金碧輝煌的百貨商場Central Ayutthaya、闊氣的詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)翻新,Onion兩位創辦人親身解密如何自泰國傳統汲取靈感,並在國際化的當代建築語彙中尋求平衡。

設計如同洋蔥,表面看似簡單,內裏卻藏有細節,「洋蔥在泰語中稱為『hua hom』,其中『hua』意味著頭部,而『hom』則表示芬芳氣味,一個簡單的物件其實包含許多層次。」Siriyot Chaiamnuay與Arisara Chaktranon一同分享Onion的命名由來。

兩人在朱拉隆功大學時期便是好友,其後Siriyot前往英國建築聯盟學院(AA School)完成碩士學位,並在Zaha Hadid建築師事務所工作一段時間;而Arisara則在荷蘭恩荷芬設計學院(Design Academy Eindhoven)完成跨領域(室內、工業設計)碩士學位。重新在曼谷聚首,2007年兩人共同創立了Onion。

讓任何人都感到舒適、親密的氛圍

若要解釋Onion的風格,是建築內外所有元素之間的無縫融合。比起大多建築師熱衷在作品中添加自己的代表性風格,「在每個計畫之中,我們專注於在地環境、品牌與客戶本身的特質,以及我們當下的興趣。」Siriyot與Arisara說,正如同洋蔥是在世界多數家庭中都能找到的烹飪食材,是人們熟悉、容易記住的東西,Onion希冀從細節中,喚起任何人都能感受到的親密、舒適氛圍。

幻想和懷舊被Onion帶進家屋設計,為潮流玩具庫柏力克熊(BE@RBRICK)藏家打造的海邊度假屋Bear House(2012),空間仿若超大規模展示櫃,生活其中的人正像一只玩具熊;Jerry House(2014)概念來自卡通動畫《湯姆貓與傑利鼠》,房子被設計為沒有視覺盲點,是個孩子可以自由追跑的遊樂場。

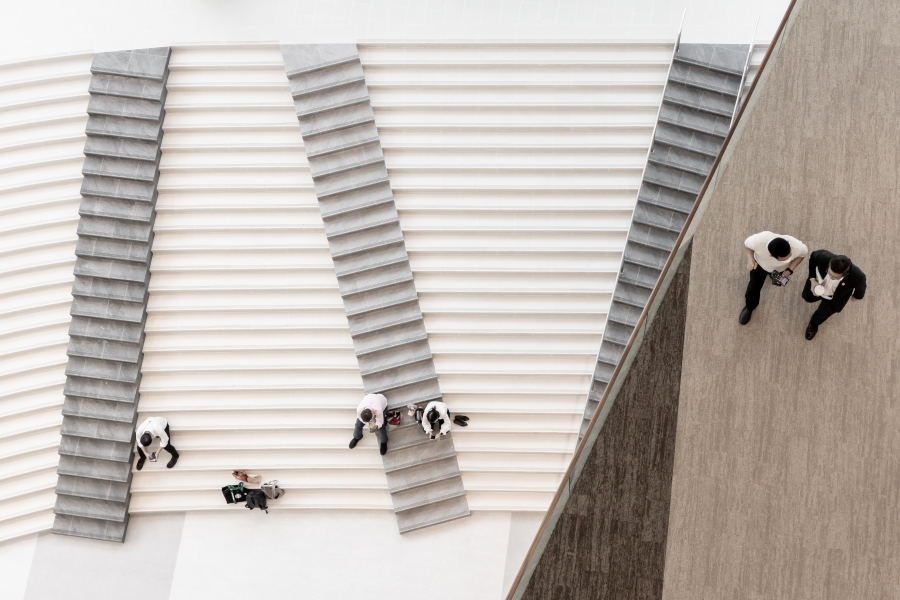

他們也靈活適性打造公共空間,為IT顧問公司設計的Inteltion Office(2017)配合員工彈性工作型態,不固定的座位與有趣的遊憩空間,有效舒緩久坐的辦公室症候群;為建材零售店Boonthavorn(2019)打造的公眾工作空間,錯落變動的靈活空間可看見內外連通的活動,成為設計師與客戶的材料銀行;而24小時開放的共享工作學習空間Samyan CO-OP(2019)位於購物中心Samyan Mitrtown之中,成為鄰近學區不打烊的學習樂園。

「我們察覺當前有各種咖啡廳和共同工作空間,設計概念始於功能性,從疑問與調查開始了解年輕人為什麼更喜歡在家外面工作和閱讀。」有安靜的單獨空間也有共享桌位,對應不同人、不同時候專注閱讀的需求。布局也在流通與隱私之間取得平衡,提供夜讀者相互守望的安全感。

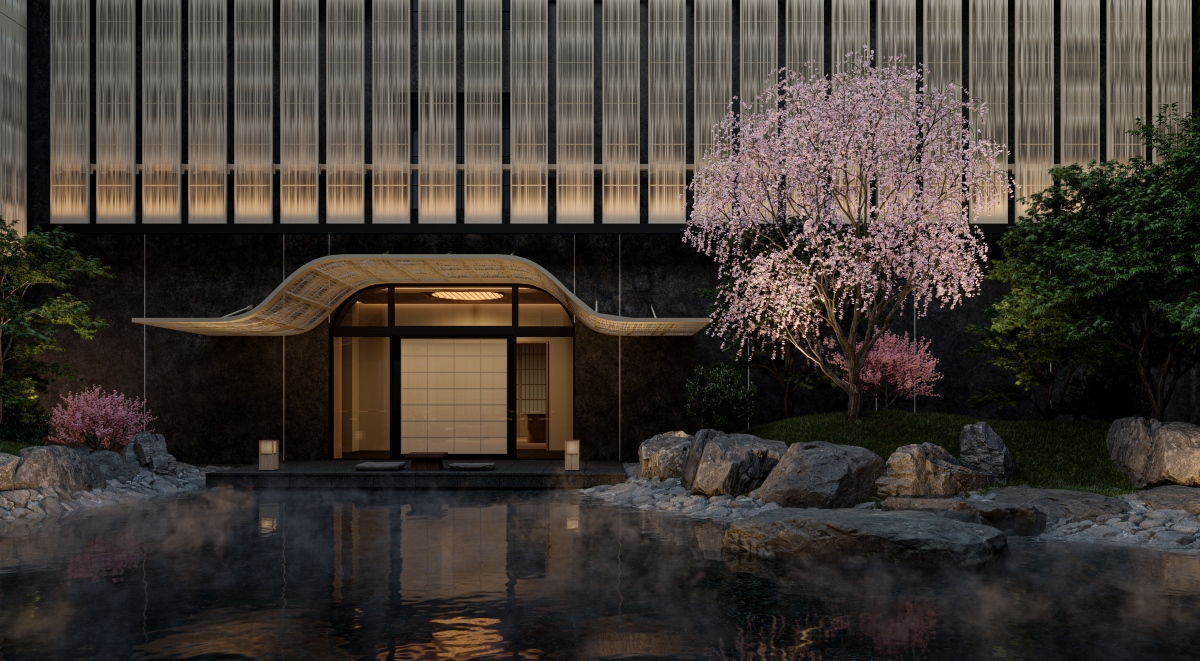

飯店設計更是他們的強項,最早正是為SALA飯店集團打造的一系列作品讓Onion知名度大開,sala khaoyai兩期(2009、2022)毗鄰國家公園,多數設施沒入周圍斜坡,而山頂中心的別墅大量開口的通透設計,如亭子一般無形將度假村融進地景之中;sala rattanakosin(2013)臨昭披耶河畔,改建由曼谷舊城區的7幢老店屋,原始磚結構偶然裸出當代建材,營造復古與現代感的交融,並能透過大片開窗與屋頂酒吧望向迷人的城景;SALA Samui Chaweng Beach Resort兩期(2018、2019)通透的空間分別擁抱向明亮、活躍的海岸與隱密而舒心的樹林。

Siriyot與Arisara解釋奢華感不在於建造了什麼,而是在於留下的空間,如同外型像椰子殼的Holiday Inn Resort Samui大廳(2022),採用蘇梅島的竹、木等當地建材,沿著軸線布局將人的視線引導向東北海岸,奢華的款待正來自周遭美景。

自然而然深入在地工法與材料

從泰國文化中汲取靈感,對Onion更像自然而非刻意追求。Siriyot與Arisara說,「由於長期與(在地)工人和工程承包商密切合作,我們發現應用在地技巧和工藝非常有趣。」其中一個重要元素便是東南亞國家常見的磚。「磚自古以來就應用在泰國建築上,主要作為結構,然後再以灰泥覆蓋。如果是重要建築,則包覆飾以金箔或彩色鏡面馬賽克。」像是泰國古都大城(Ayutthaya)的歷史遺址都是磚砌而成。

sala ayutthaya(2014)是Onion在城區一系列作品中的首個計畫,在昭披耶河畔與有著600年歷史的普泰沙旺寺(Wat Phutthaisawan)對望,主立面和通往水岸餐廳的曲面牆壁廊道,使用與寺中佛塔相同工藝的磚塊打造。而由雙側牆面形成的陰影通常在上午11點左右在地面交會,在一天的不同時間改變著空間氛圍。

提到餐廳暨旅宿Baan Pomphet(2020),Siriyot與Arisara說業主正是大城當地人,「我們希望為她建造一個溫暖、友好且舒適的地方,一個讓我們想起泰國鄉間民居的地方。」4種大小各異的橙色磚塊由在地BPK磚窯製作,手控柴燒的成色質感對比於高度一致性的工業磚塊,更多了隨機性的生機與溫潤感,「這些手工磚本身就是工藝品,應用為殊異質地的牆壁彷彿在以不同方式捕捉光影。」

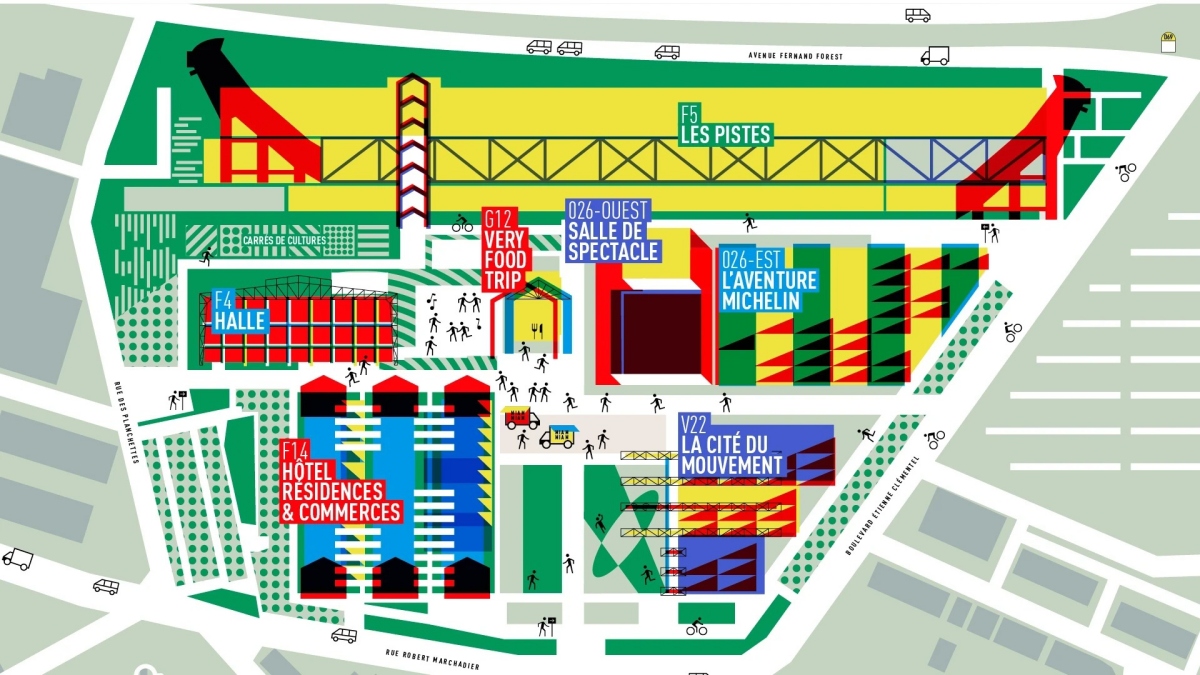

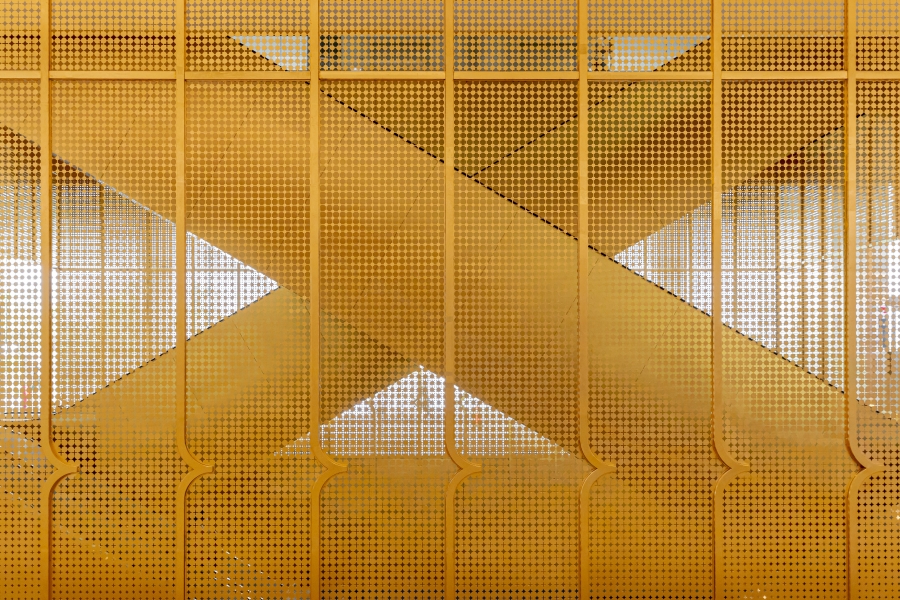

如同泰語「baan baan」所指日常不過的家居細節,磚、鐵木樓梯、浴廁手工瓷磚等等傳統親自然材料散發質樸可愛的氣息。到了近年落成的百貨商場Central Ayutthaya立面(2022),主要入口是高雅的白色預製混凝土牆,局部飾以氣派的金色鋁面,靈感正來自傳統佛塔;另一入口則多了些悠緩的生活氛圍,立面由半圓形的磚交錯凹凸排列構成,看起來像極紡織品。選擇根植傳統的磚,正是希望讓建築向居民散發天然的溫暖親近感,前面的廣場正好化作週末市集。

泰國風格並非靜止不變

2022年重新開放的詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)翻新耗時3年,是Onion至今規模最大的計畫,除了反映當代的建築新技術,同時也要向國際傳達泰國藝術、工藝的文化深度。

空間設計除了參考詩麗吉王后服裝將泰國傳統現代化的造型,也有融入prajamyam等傳統圖樣,如手扶梯旁飾牆上的金葉圖紋,在佛寺中被視為神聖、正直和尊重的象徵。「這裡除了是用於多元活動的空間,我們也考量到來自國際的訪客,為了配合建築機能性,設計上採用泰式元素,但盡可能化約細節,仍保留住一定程度的泰國風格。」

從Sala Ayutthaya的磚牆、Baan Pomphet各種設計上的「baan baan」,到詩麗吉王后國家會議中心的金、銀飾牆等等,取自泰國過往文化的靈感讓Onion的設計在國際上別具一格,卻又不失與當代設計語彙的對話。

Siriyot與Arisara認為人們口中的泰國風格,即所謂泰國性(Thainess)並非永遠靜止,社會與文化變了、人變了,它也隨之改變,「泰國性要存在並發展下去,也必須融入當下的社會和時代。無論是物品、衣服甚至建築,當人們無法觸及且不再使用,就會逐漸被遺忘和消失。」對Onion來說,泰國性是不斷找尋方式回應社會、投入應用,如此設計才能持續前進。

曼谷建築設計工作室,2007年由Siriyot Chaiamnuay(圖右)、Arisara Chaktranon(圖左)創立。在現代建築設計中融入泰式建築工法,帶領當地工匠嘗試在地材料、工藝的可能,不斷探索滿足當代生活多面向的實踐。作品包括一系列SALA飯店設計、餐廳暨旅宿Baan Pomphet、百貨商場Central Ayutthaya立面、詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)翻新、LV The Place Bangkok立面等。

文|吳哲夫

圖片提供|Onion