有了科技後,看一場展演越來越接近做一場夢。隨著新技術不停歇誕生,科技藝術展演如同變形蟲,線上、線下各自進化,亦虛實交融。這次幕後「造夢人」們現身,聊聊時下科技藝術展演的力量、侷限和可能的體驗視角。

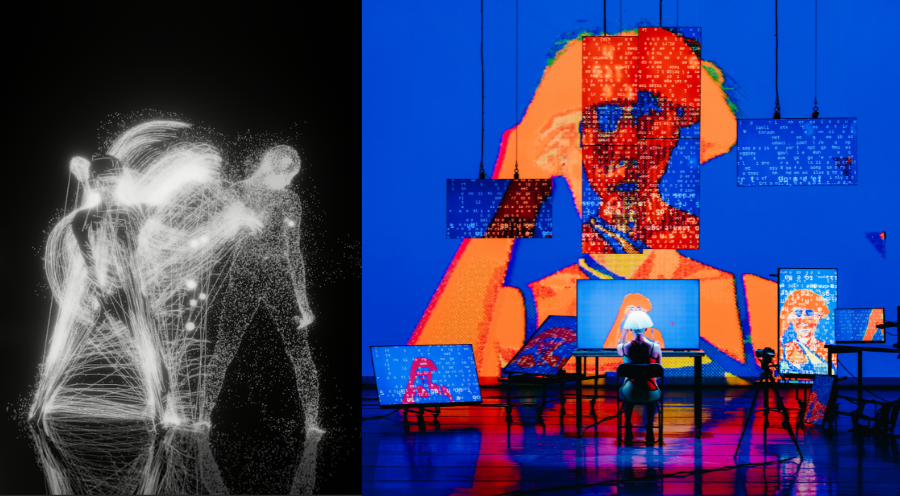

當代舞團「安娜琪舞蹈劇場」,在純舞蹈中融入科技,探問人與科技間的進退哲思;新媒體藝術工作室「NAXS FUTURE」(涅所)近年專注於高度實驗性的線上展演及沉浸式XR體驗,以新媒體為語言連結國際。

一個以實體肉身探問科技,一個以虛擬語言對話真實,兩個團隊都已在科技藝術領域耕耘逾10年,各自的創辦人也不約而同,早早在對方首件原創作品中便收穫觸動——2017年,謝杰樺行走在NAXS的沉浸式劇場《Render Ghost》中,第一次體驗在VR展場中與他人相遇,馮涵宇則猶記在學生時代的電腦螢幕前,因《第七感官》(2011)在當年結合投影技術與舞蹈的新穎嘗試而驚艷。而創造這般新鮮又深刻的生命體驗,也正是他們甘願投身這一領域的使命感召,和持續為世界勾勒的想像。

安娜琪舞蹈劇場創辦人暨藝術總監,編舞家。背景橫跨建築與舞蹈,擅以空間概念結合科技元素,融入舞蹈與身體創作。知名作品包括科技舞作《第七感官》、《Second Body》、《永恆的直線》及《肉身賽博格》。參與共創一系列舞蹈裝置作品《日常編舞》及《健康操》,延伸舞蹈的表現形式至表演以外。曾任2017臺北世界大學運動會開幕典禮文化演出導演之一。

NAXS STUDIO共同創辦人與創意總監,創作跨越新媒體藝術、XR、遊戲式線上體驗、平面設計、電子音樂和劇場等領域。NAXS工作室以「遊戲」為核心方法論,持續製作高度實驗性的作品,遊走於實驗藝術和創新商業製作,同時積極與全球藝術家和品牌合作,探索沉浸式內容的潛力。多年來亦以別名Software2050進行創作,從非人類中心的視角探索人工智慧與人類世界之間的關係。

Q:為什麼想投身科技藝術展演?是被什麼魅力收服?

馮涵宇 我大學時的技能和夢想其實都是平面設計,但同時間開始和NAXS的共同創辦人知藝參與很多電子樂派對,沒事就往 The Wall、Korner、Pipe 跑,因緣際會,也受邀做一些裝置藝術,漸漸嘗試使用雷射、煙霧、投影、 VJ,往適合電音跟party的方向創作、組團參與台北數位藝術節,也才順理成章去讀北藝大的新媒體研究所。

近年比較被「遊戲式線上體驗」吸引,一是本來就喜歡玩遊戲(笑),也因為其中的 「連結」——玩遊戲時很快就可以跟來自世界各地、說著不同語言、不同族群的人玩在一起,就會想像,如果這件事結合其他藝術領域會怎樣?甚至如果可以用各個想要的視角去觀看、參與到作品裡,跟表演者產生關係,這都是遊戲媒材的潛力。遊戲就是「世界建構」 (world building),每個遊戲都是一個架空的小世界,可以在幻想時空裡做任何事,能這樣在日常生命經驗之外去體驗不同世界觀還滿重要的。

謝杰樺 我大學讀建築,但根基的喜好還是所謂「在舞台上跳舞的肢體」,畢業後念了跳舞、成立舞團、做了《第七感官》,那是2010年左右,整個硬體環境有滿大躍進,我理解到「科技真的可以跟我的身體做對話」,就真的一直往這個方向走下去。

我的作品大多一定會處理到人與科技的互動,當科技成為我的雙人舞舞伴,我們可以一起做出什麼?是我至今一直想挖掘的可能性。

在現代,科技帶來最大的潛力是「互動」——作為觀眾時,觀看經驗改變,「第四面牆」不再,可以經由行動產生跟作品的關係,科技也像是一面新的鏡子,讓人看到生命經驗之外的事。對表演者、創作者來說,則不同於過往,每一刻都是雕刻的、每一幕都是精心處理好的,觀眾進來後的事不一定都會照你想的發生,會產生新的關係和詮釋,處理這樣的作品是很大的挑戰,也非常吸引我。

Q:近年「虛實整合」已成趨勢,如何看待實體與虛擬展演的關係?

馮涵宇 疫情之後我們常被問到:實體展演不可取代,你們怎麼看?我百分之百同意實體展演絕對不可取代,我們過去也創作實體展演作品、我也喜歡看,但是我們現在之所以做線上或虛實整合展演,本身出發點就不是為了取代實體,它們本來就是不一樣的東西。

以虛實整合展演來說,虛擬科技可以和實體展演互補甚至互為主體,可以平等地互相對話、交流、影響,進而產生出一種新的觀看方式。線上展演也是一樣的邏輯,本身就應該被視為一種完整的體驗形式——所以反過來講,線上展演也不會被實體展演取代,就像《魔獸世界》和遊樂場互不干涉,有不同的特色、表現方式和客群。

謝杰樺 我的創作是探索身體在所謂數位時代會發生的改變,過程中透過和科技的互動,產生新的體驗或反思,所以表現形式上多少一定要有虛實內容的merge。

之前疫情期間大量思考,跳舞是很肉身的、很強調實際經驗的,那要如何找到一個切入點,讓它和線上展演結合?

對舞團來說,要讓線上跟現場真的融合,其實要先回到舞者訓練打造起,目前「數位訊號進到表演後會如何影響身體?」對於接受典型學院派訓練的舞者來講,還不是這麼熟悉。

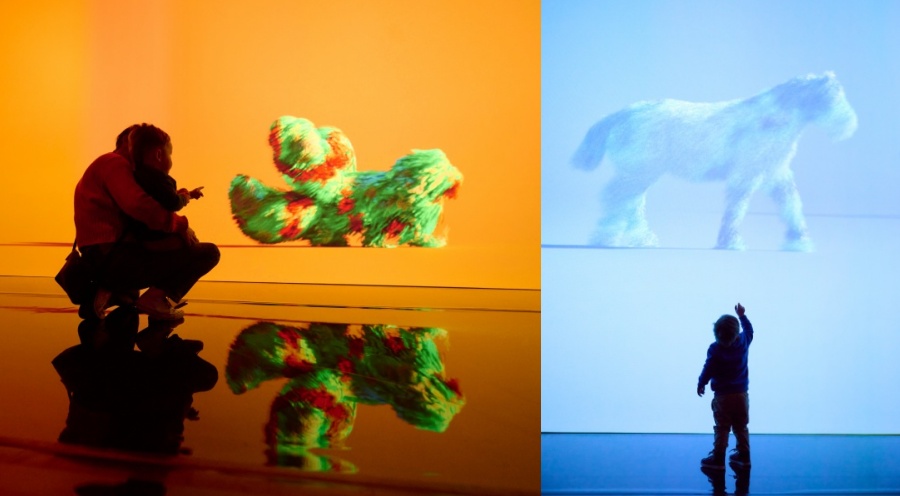

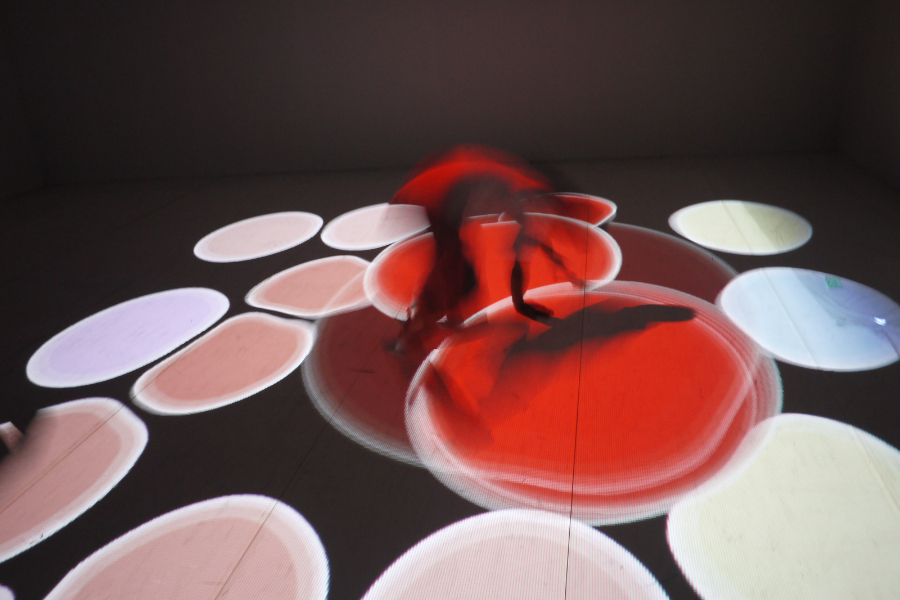

做《Second Body》時,我花了2年把舞者傳統的表演方法打掉、重新建構,和NAXS合作虛實整合的數位實驗版時,看他們創造的畫面引出來的想像,也持續push我思考, 當科技跟生活可以如此混合的時候,我要怎麼準備我的身體?

馮涵宇 杰樺對舞蹈、對身體的觀察很細膩,他會談肌肉、汗滴、紋理,這是我們做純數位創作比較不會觀察到、也無法挑戰的事情,但我們可以嘗試為舞者做出更抽象、流動的皮膚,以動作帶動空間中的粒子等等,把想像空間延伸出來,做一些實體展演做不到的事情,再將虛實並行在一起,就可以有新的對話產生。

Q:時下科技展演的侷限是?如何降低體驗過程中「介面」帶來的疏離感?

馮涵宇 常會遇到的侷限可能是成本 (笑),當然現在也一定會慢慢被解決,大眾可以接觸到的科技越來越厲害,透過科技創作的成本會持續下降,AI 就是很大的例子。

另一個問題是「時效性」,雖然大家會講藝術是「永恆」 的,觀念可以一直打動人,但有些科技藝術,尤其是VR 畫面,只要一過再回頭看,那個技術就是不會再那麼「酷」。

至於對介面的疏離,首先我覺得要依照群體來界定,對 Z 世代、Alpha世代來說,螢幕這個介面非常親切,使用鍵盤、滑鼠穿梭在虛擬世界裡是很舒適的。但如果把他帶到兩廳院,坐在固定的椅子上、面對鏡框式的舞台,這個介面對他來說或許反而是疏離的。

謝杰樺 對於舞蹈而言,每個人一出生的零分零秒開始就擁有「身體」,人類有天生的趨性會使用身體,進而產生經驗、情感和思考,所以用身體表演時,召喚的是我們整個生命歷程,只是可能因文化跟地域的關係而不同。

但科技並不是這樣時刻陪伴我們,經由科技經驗產生的思考或觀察,也不會跟每個人都有關,所以在科技展演的創作過程中,創作者要去橋接處理的,是怎樣再拉回觀眾的生命經驗去回應,所謂「介面」事實上只是要透過什麼方式讓觀眾共感。

那時在《Second Body》數位實驗版的展場中,同時有實體舞者和虛擬兩種觀看選擇, 可以很明顯看見不同年齡層的觀眾,會隨成長經驗的不同聚集到自己熟悉的觀賞介面前,就發現「線上」跟「現場」兩種感知經驗要怎麼交融這題,到頭來好像也跟生命經驗有關。

馮涵宇 生命經驗有兩個面向,一個是杰樺說的「連結原有的」,另一個也正是科技藝術有趣的地方——創造一種新的生命經驗。

NAXS早期滿著迷於去尋找人類生命經驗的「原型」,很多作品都會探索afterlife(死後生活)、奇點的概念,這是人類未知的經驗,但我們試圖用科技讓大家感受到。神祕的,大家也真的可以被感動,可能這些就是某種很底層,刻在大家的基因裡面的東西吧。

Q:手邊正進行什麼新創作?認為接下來科技藝術還會往哪走?

馮涵宇 目前正在和丹麥、德國的團隊合製VR作品《Dark Rooms》,以4D的體驗討論非主流的Kink文化;明年3月預計舉辦第二季虛擬音樂節《夕陽小鎮》,在第一季的基礎上加入更多遊戲機制,非常難做(笑)!也正在幫藝術家許家維製作一個location based的VR作品。

我認為接下來的科技藝術,最直觀也最大的趨勢就是AI,剛提到技術的「民主化」,隨著高深技術的普及,可能讓「原創」的概念、既有從業者的身分被挑戰,但也會促成創造力的大躍進,令人擔憂也令人期待。

我自己還很期待更下一個階段,一個獨立思考、有主體性的AI出來向世界宣示,它做了一些突破性、超過人類想像邊界的事,會很有趣也很恐怖,我們應該滿快可以看到。

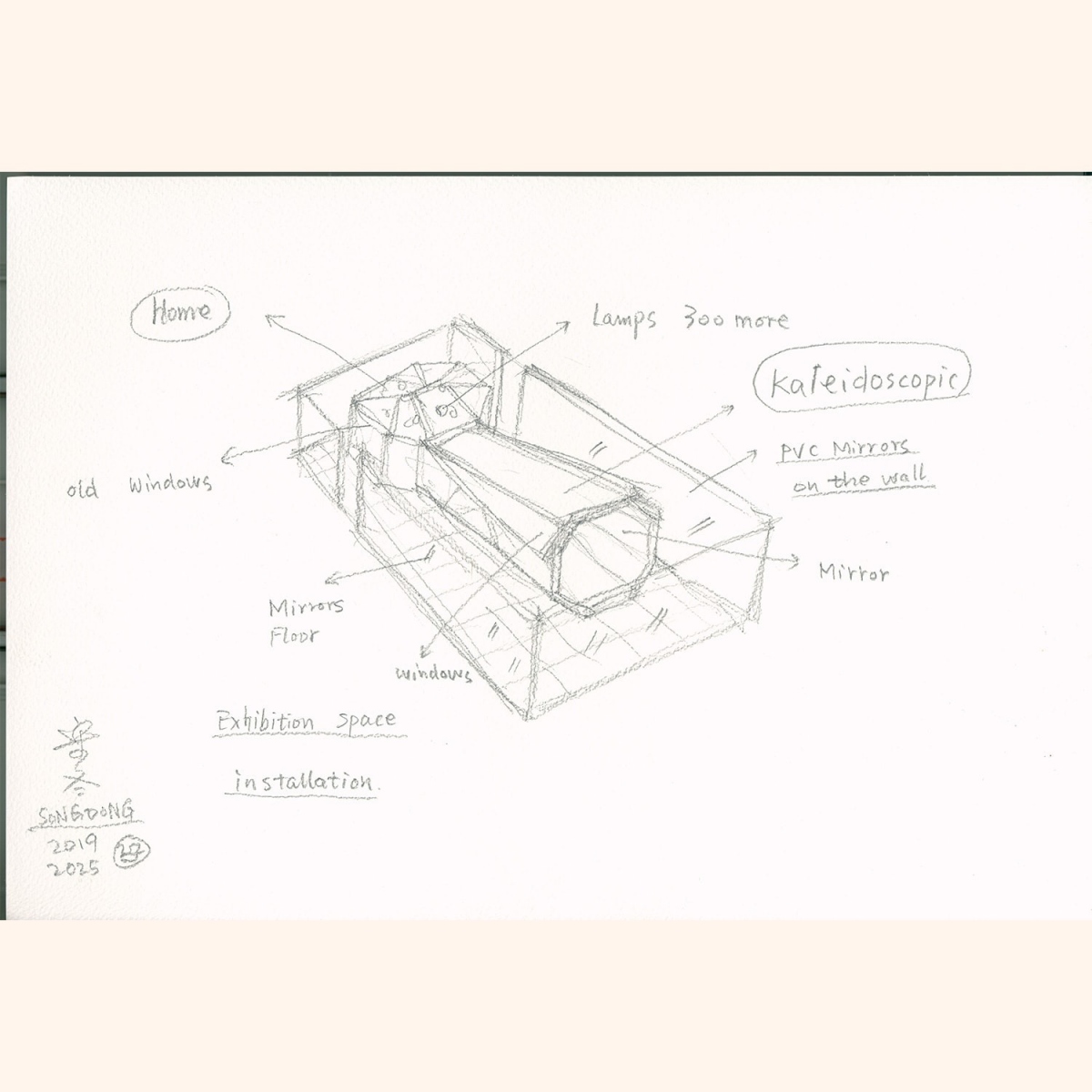

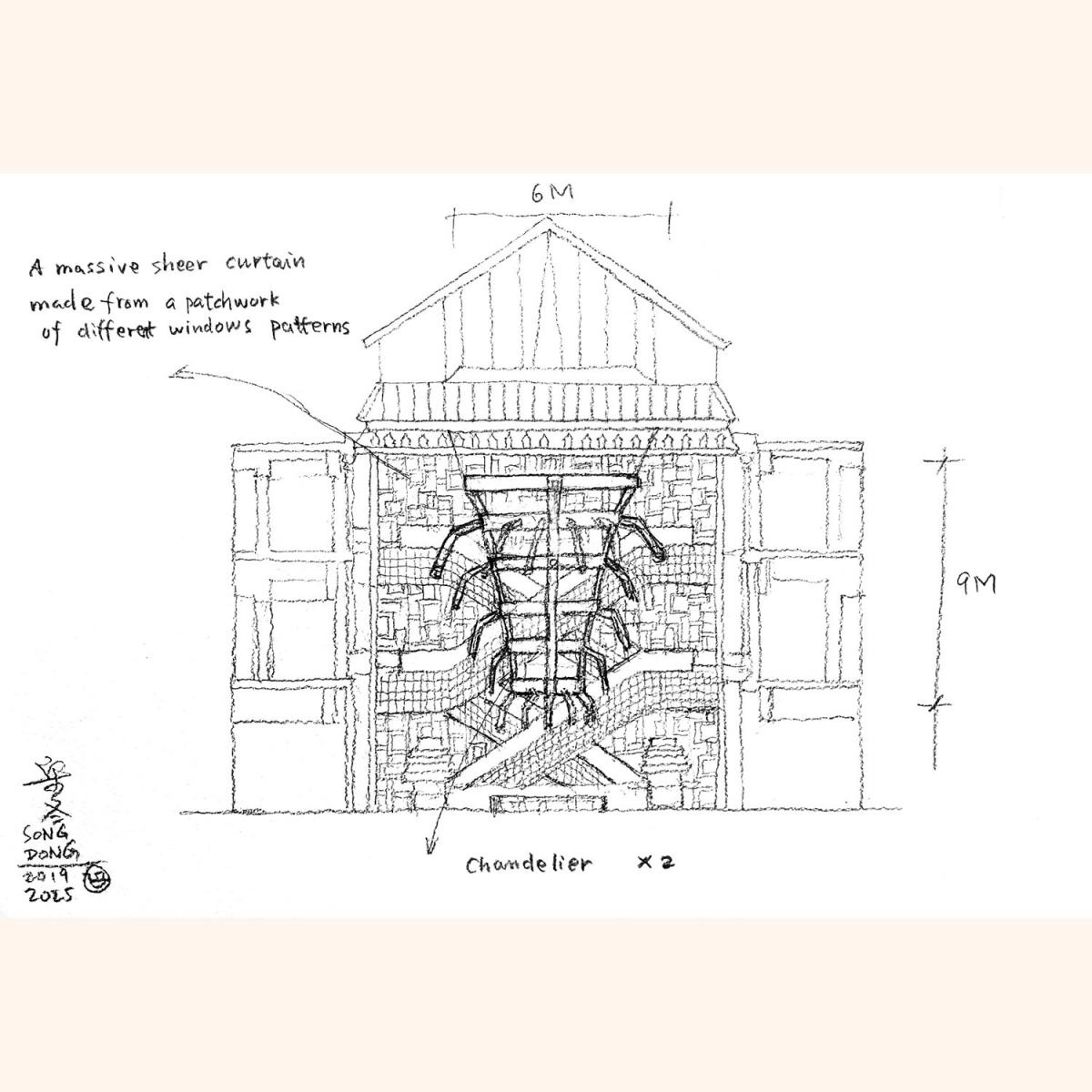

謝杰樺 數位科技帶來時間跟空間的跳接,人們在不同的地方卻可以共享一些時間、過程,甚至混合過去和現在,折疊時空,這也和重力、黑洞的議題相關,我們現在正跟台大的天文物理教授研究這題,預計在C-LAB的球形空間演繹「當時間空間不連續,身體會發生什麼事?」另一個是和英國合作探索,是否有可能讓AI去理解各個國家、東西方不同文化舞者表現身體的差異。

「科技」二字,本身就有時間性,隨著技術的進步,「科技」會不斷變成「日常生活」,而隨著創作者的熟稔、觀眾的理解越來越深,科技藝術展演基本上一定還是會回到「怎麼樣好好說一個故事」,我想,如何讓人類的身體,透過科技接收感受的過程更細緻、豐富,會是藝術家、創作者們持續要努力的方向。

採訪整理|李尤

攝影|謝岱汝、林峻永、劉宸吟、鄭敬儒、陳長志、叁式

圖片提供|安娜琪舞蹈劇場、NAXS FUTURE、臺中國家歌劇院

更多精彩內容請見 La Vie 2024/9月號《賦予自由律動的當代設計》