漂浮在虛擬宇宙、旋轉翻騰的逗趣有機物造型;跟真人互動,無垠開展的自然世界或是抽象形體⋯⋯,這些令人目眩神迷的影像,全由英國數位藝術與設計團隊Universal Everything操刀設計。在採訪中,他們不吝分享了自2004年成軍以來的歷程,以及對當今最熱門的AI技術發展的見解。

乍聽見「Universal Everything」之名,腦海不禁浮起這樣的一幅影像:在繁華市中心區的辦公室,一群鬼才設計師隨意坐在柔軟的豆袋椅上,或在擁擠桌面交頭接耳討論專案工作,牆面貼滿各種草圖、創意計畫便條,背景放著慵懶樂音。只不過,Universal Everything並非位於藝術設計之都倫敦,而是在英國中部城市謝菲爾德(Sheffield);而工作室裡僅有一人,即創辦人暨創意總監Matt Pyke。

始於花園盡頭的一人工作室早在網路真正普及以前,Matt便開創了「遠距工作」模式。他原任職於設計公司The Designers Republic近10年,隨後在謝菲爾德安家立業,在花園的棚屋中打造了一人工作室。命名Universal Everything,即代表在斗室裡打造出一個全能宇宙。在草創時期,他經常接到非專擅領域的各種委託,但仍會全數承包下來,「我會回答『沒問題』,然後試著在網路上找尋有趣的合作夥伴,如3D動畫師或程式設計師。」

在2000年代初,數位工具可說是一片荒漠:YouTube和Vimeo才剛萌芽;甚至Skype、FaceTime、Zoom等通訊軟體也未現身,Matt只能透過iChat或AIM跟不同夥伴遠端聯繫。漸漸地,這一人工作室在全球構築出龐大的團隊網絡。如今,團隊除了幾位核心成員之外,還有60幾位定期配合的創作者,每個領域皆有專擅的創意人士,讓他們勇於挑戰各種作品形式:從影像、互動裝置、擴增實境(AR)、延展實境(XR)至沉浸式空間等,包羅萬象。合作過的國際大品牌更是不計其數,包含Hyundai、BMW、Samsung、微軟和Zaha Hadid建築事務所等。

循環反覆,不斷幻化的動態形體

Universal Everything熱愛的主題之一,莫過於無限循環的自然宇宙,及不斷幻化並充滿動感的形體。2011年於巴黎數位藝術中心(La Gaîté Lyrique)個展《Super-Computer Romantics》呈現的作品〈Transfiguration〉,即是極為經典的CGI影像作品。在螢幕畫面上,只見一個龐然巨人在闃黑蒼穹之下邁開大步、自信地踏向未知的虛無,並一再蛻變成火、水、土、礦石或氣體等型態。「萬物都是由特定材料、元素組成,這些條件也定義了『物』本身的存在,而我們想呈現事物經過循環變遷,最後回歸原點的過程。」

此作品隨後在2020、2024年以最新視覺技術重製,搭配4K畫面和具穿透力的音效,予以觀者難以忘懷的印象。「去年在英國唐卡斯特的一座大教堂展出,一位老婦人說她已經盯著作品觀看數個小時,久久無法移開目光,這件作品能夠在許多面向引起人們的共鳴。」而2023年這件作品也曾來到台灣,於忠泰美術館《未來的生命,未來的你》展出。

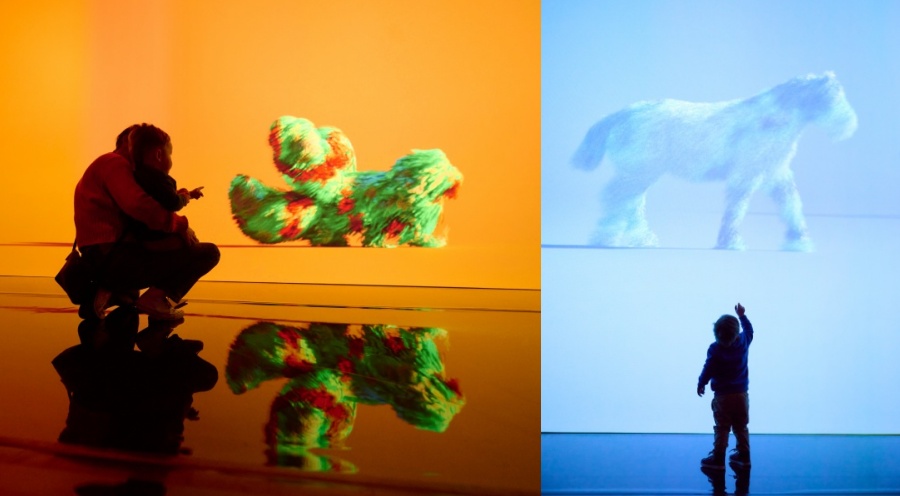

以〈Transfiguration〉為始,Universal Everything陸續衍生出不同版本:如在2020年受首爾仁川機場委託製作的〈Do We All Dream of Flying?〉,以動態捕捉技術呈現一個個毛絨物助跑、跳躍、飛騰至畫面之外。

2024年的〈Migrations〉,創造出一系列萬花筒般的未來生物樣貌;同年為首爾景福宮地鐵站牆面設計的〈Infinity〉,裡面疾行的人物則是透過演算實時生成,每次觀看都是全新體驗,帶來一場永不止歇的嘉年華會。

人類與機器模擬的雙人踢踏舞

另一個他們著迷的主題,則是數位科技與人類的互動。在2018年的〈Machine Learning〉系列影像作品中,Universal Everything與舞者兼編舞家Dwayne-Antony Simms合作,展開一場科技和人類之間關於平衡、模仿和挑戰的互動。影片中的編舞既反映了人類情感的表達,也是一種擷取精確數據的工具,創造出美麗的動態形式。

2019年受巴比肯藝術中心委託製作的作品〈Future You〉,他們以動態捕捉技術,創造了一面「數位鏡子」。「它向觀眾提出了問題:當你看見以不同元素合成的自己時,會有什麼感受?」這件作品會不斷進化,總共可生成47,000種型態。「觀者與作品的互動越多,動作就會越加複雜。」參與者可以任意跳躍、擺動手臂、跳舞和大笑,忘卻身旁人的眼光,純然享受其中。

在另件詩意飽滿的作品〈Into the Sun〉,Universal Everything希望捕捉「木漏れ日」(從樹葉空隙灑進來的陽光)的一瞬間,只需隨意擺動身體,螢幕上的自然景觀便開始栩栩如生:植物萌芽、枝葉生長,花朵絢爛綻放。「我們喜歡讓觀眾開懷自在地玩樂、思考心底的感受,並利用科技的力量賦予他們某種超能力。」

人類想像力與AI的交融之處

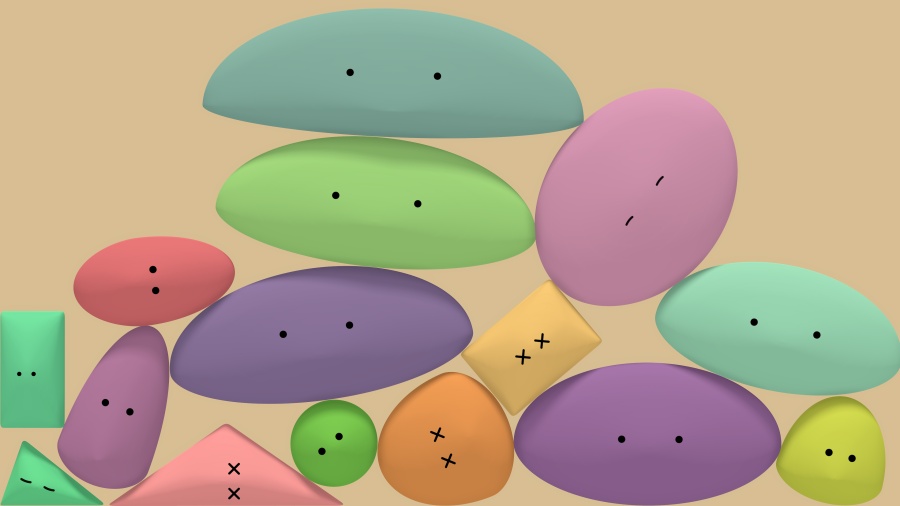

除了大品牌委託案,Universal Everything也不定期推出符合「有益設計」(Beneficial Design)理念,即給予關懷、積極正面印象的創作:無論是幫謝菲爾德兒童醫院癌症和白血病病房設計的動態藝術牆面〈Parade〉,顏色鮮豔、逗趣的動物穿梭在醫院走廊;抑或2024年的新作〈Friends〉,創造一系列色彩繽紛、療癒的幾何形象。

遊走在數位藝術家、設計師及創造者的多重身分間,Universal Everything持續發想未來的無限可能。在〈Screens of the Future〉思考革新的顯示技術、或是在〈How might patients visualise their pain accurately?〉探索如何將痛感視覺化,增進病人與醫護人員之間的溝通。跟Hyundai LIVART創意實驗室共同打造的〈Furniture in Motion〉系統,採用了光柵技術,在各種家具上呈現宛若動態的數位作品。

「我們總是熱衷於嘗試新的創作媒介和工具,這種探索從人類懂得創作洞穴壁畫以來就存在了。但我們不會被『技術』主導,而會問這項技術對創作實踐和主題帶來什麼。」對於AI發展是否終有一日會凌駕人類並取而代之,他們樂觀地表示:「人們理所當然會害怕未知的新事物,但不代表舊有媒材或形式必然遭到淘汰。攝影的發明並未終結繪畫,網路蓬勃沒有終結紙媒,傳統的設計程序在今日依然適用。」

無論技術如何日新月異,他們認為最棒的創作模式,仍是「團隊湊在一起討論、手動繪圖」。他們引用了歐洲核子研究組織的藝術與科學合作計畫Arts at CERN的一段話作為期許:「藝術是由知識驅動的領域,而科學不僅對社會貢獻良多,亦是當代文化的支柱。藝術家和科學家往往步上相同道路:從挖掘、研究,而後生產、輸出,分享給社會的普羅大眾。」對於Universal Everything而言,最有趣的探索地帶即是在二元對立之間——非單純人為,抑或AI創作,而是兩者的融合。

Universal Everything關注的藝術家有誰?

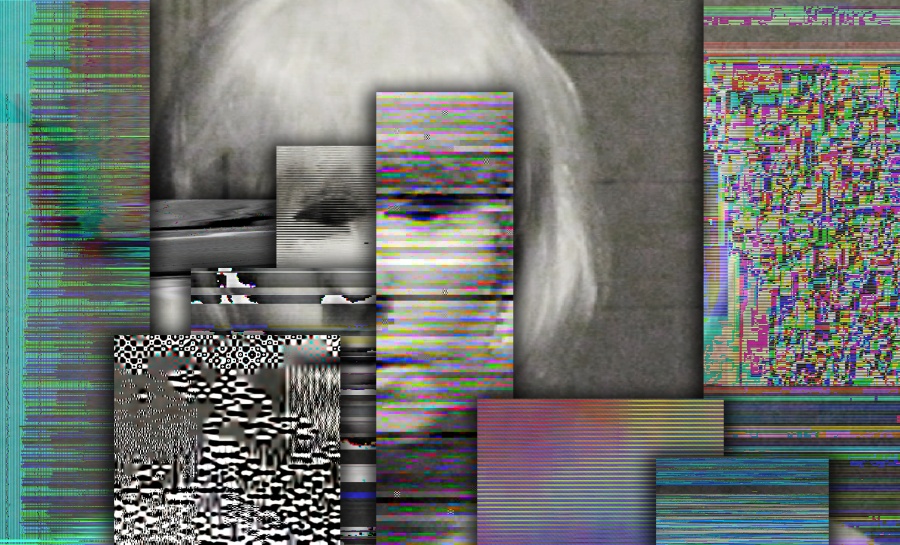

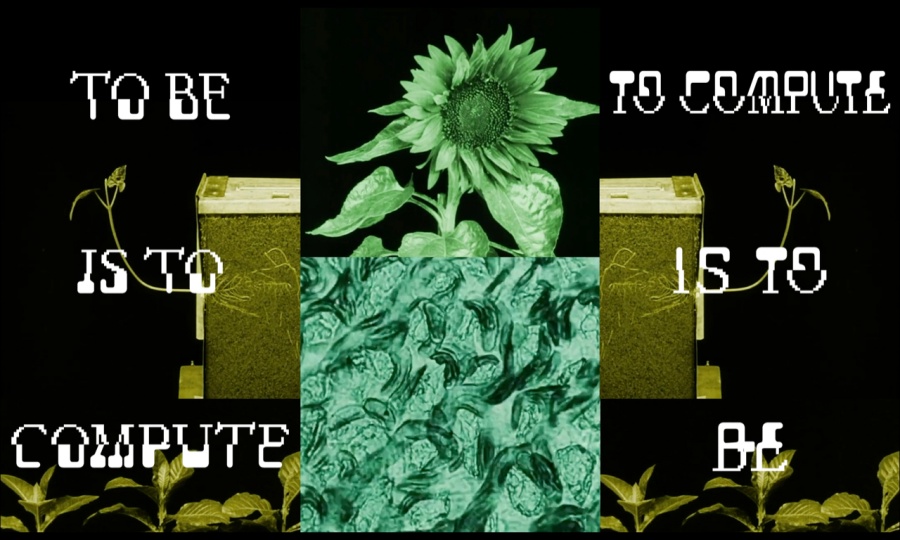

Rosa Menkman對Glitch Art(故障藝術,以電子產品、程式的bug畫面為靈感,轉化為藝術的一種視覺風格)、圖像和顏色的探索總讓我們反覆回味。我們也非常喜愛她在教學和技術、學術文獻上的貢獻,拋出對人與各種機械、電腦程式之間關係的反思。

我們愛死了Rhizomatiks!這間由真鍋大度創立的多媒體影像工作室,將音樂、科技與多元藝術媒材完美交融,他們不斷地實驗、掌握技術和完美的執行力,激發我們極大的靈感。

Claire L. Evans專注於生態學、科技和文化的探索。她身兼葛萊美提名的流行樂團YACHT主唱、作家及藝術家等身分,在每個領域都有出色表現,令人眼花繚亂。我們喜歡他們在現實生活設計的圖樣和貼紙。

由數位藝術家、UX設計師及創意工作者組成的團體,以肯定生命、面向未來、以觀眾為中心的態度開展各式創作及專案計畫。工作室利用CGI、物理模擬和實時生成等先進數位技術, 創造震懾人心的動態影像、互動和沉浸式空間。

企劃|張以潔 文|姜盈謙

圖片提供|各單位

更多精彩內容請見 La Vie 2024/9月號《賦予自由律動的當代設計》