2025威尼斯建築雙年展「臺灣館」展覽內容亮相!由國立成功大學團隊策劃的參展計畫「[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」,回應大會以「智慧」(Intelligens)開展的年度主題,概念源自美國藝術家羅伯特.史密森(Robert Smithson)根植於地景所提出的「NON-sites」理論,並融入東方哲學關於「無/有」的辯證,探索在當代建築與環境中的「智慧」角色,同時提出對臺灣「信仰」有無的思考。

探索「智慧」在當代建築扮演的角色

2025第19屆威尼斯建築雙年展主題為「智慧.自然.人工.集體」(Intelligens. Natural. Artificial. Collective.),策展人卡洛.拉蒂(Carlo Ratti)用「Intelligens」這個字詞突出「gens」在拉丁文中「人」的含意,討論三種不同類型的智慧:自然、人工和集體智慧,於建築設計中如何被思考和用以面對當代環境和氣候困境。

臺灣館「[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」即以大會主題為基礎,由策展人薛丞倫及協同策展人吳秉聲、蘇孟宗、江松長,帶領成大建築系團隊,探索「智慧」(Intelligens)在當代建築與環境中的角色,並重新審視臺灣在全球化與地緣政治背景下的空間策略,同時透過展覽、裝置、工作坊、論壇等形式,探索並定義當代臺灣建築師的「Intelligens」表現。

提出對臺灣「信仰」有無的思考

此提案受美國藝術家羅伯特.史密森(Robert Smithson)啟發,以雕塑及大地藝術作品聞名於世的他,曾提出「non-sites」理論,其強調地景的缺席、置換與二元性,並透過抽象架構來反思建築、實質環境與再現之間的關係。再將視野拉回東方世界,「無」在東方哲學中延伸出無盡關於「無/有」的二元辯證,而成大團隊將藉臺灣館,嘗試辨識、建構屬於臺灣「信仰」與「無信仰」之間二元辯證的灰色地帶。

成大團隊認為,臺灣的空間治理和發展策略深受「信仰」與「[無]信仰」的辯證影響,以高速度和高科技發展為例,高鐵將西部走廊轉變為大都會區帶,智慧技術使空間重構,也擾動了原本自然生態平衡;晶片和高科技的發展不僅成為臺灣在國際上的籌碼,也帶來了經濟、資源分配是否平等是否合理的反問與挑戰,同時臺灣人也以「智慧」來重新審視正在發生於這片土地上地景的一切。展覽將從三個面向切入,尋找「智慧」的不同表現形式及其在空間治理中的影響力:

▍效率(Efficiency)—— [無]高速度信仰(NON-Belief in high-speed)

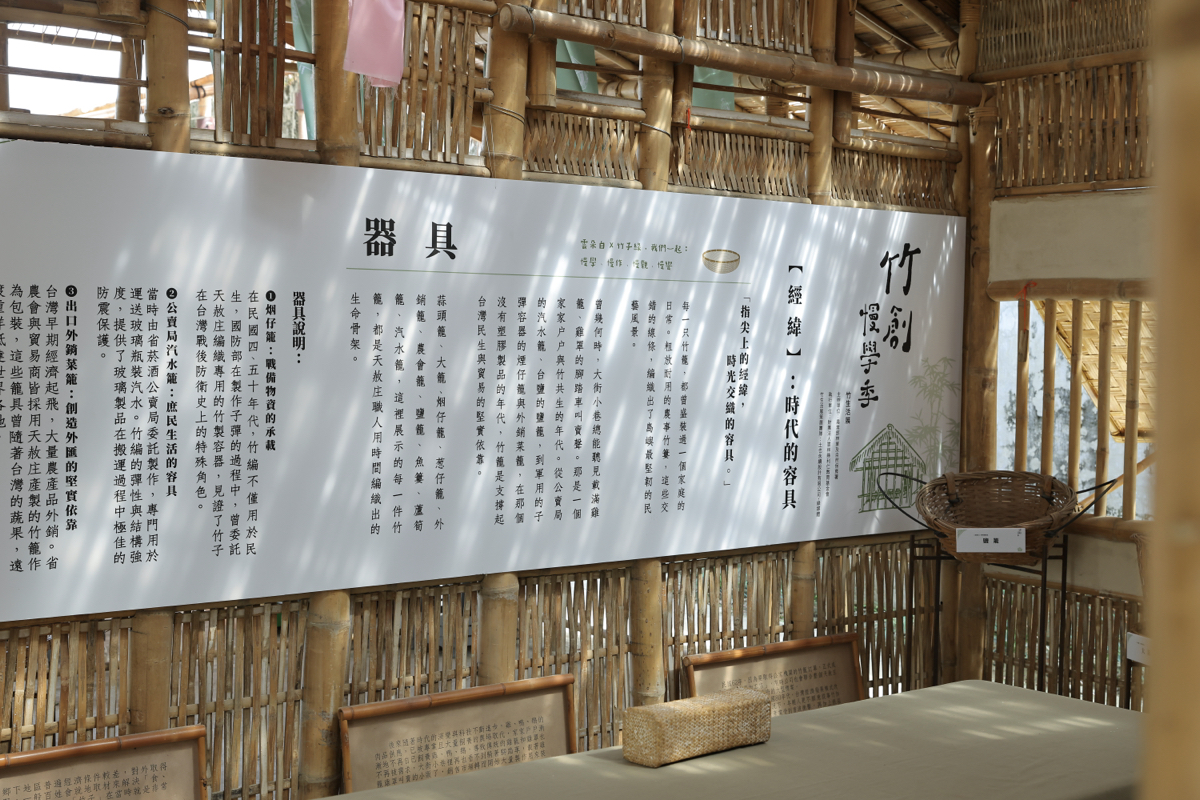

探討全球追求效率和快速發展的潮流,以臺灣高鐵系統為案例研究,提出高鐵所建構的臺灣大都會區帶,以及城鄉差距下都市生態的反省。

▍科技(Technology)—— [無]晶片信仰(NON-Belief in chips)

探索對於科技島之於生態島兩個極端神話的信仰,以及背後在綠能光電板所覆蓋的代價,尤其以臺南七股地區作為場域的探索。

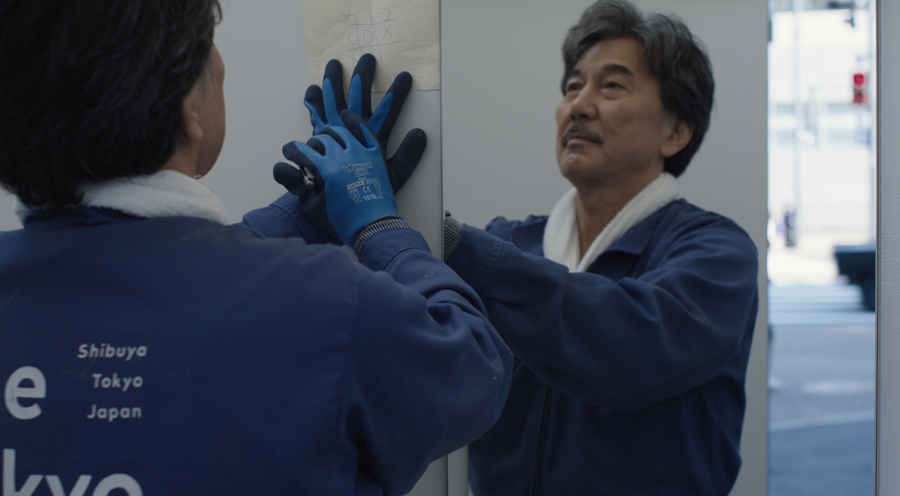

▍控制(Control)—— [無]感知-運動信仰(NON-Belief in sensory-motor)

探討每天例行生活的各種細微的感知-運動關係,在延展的基地涵構與關係場域中重新審視各種與生態、文化、社交的衝突。

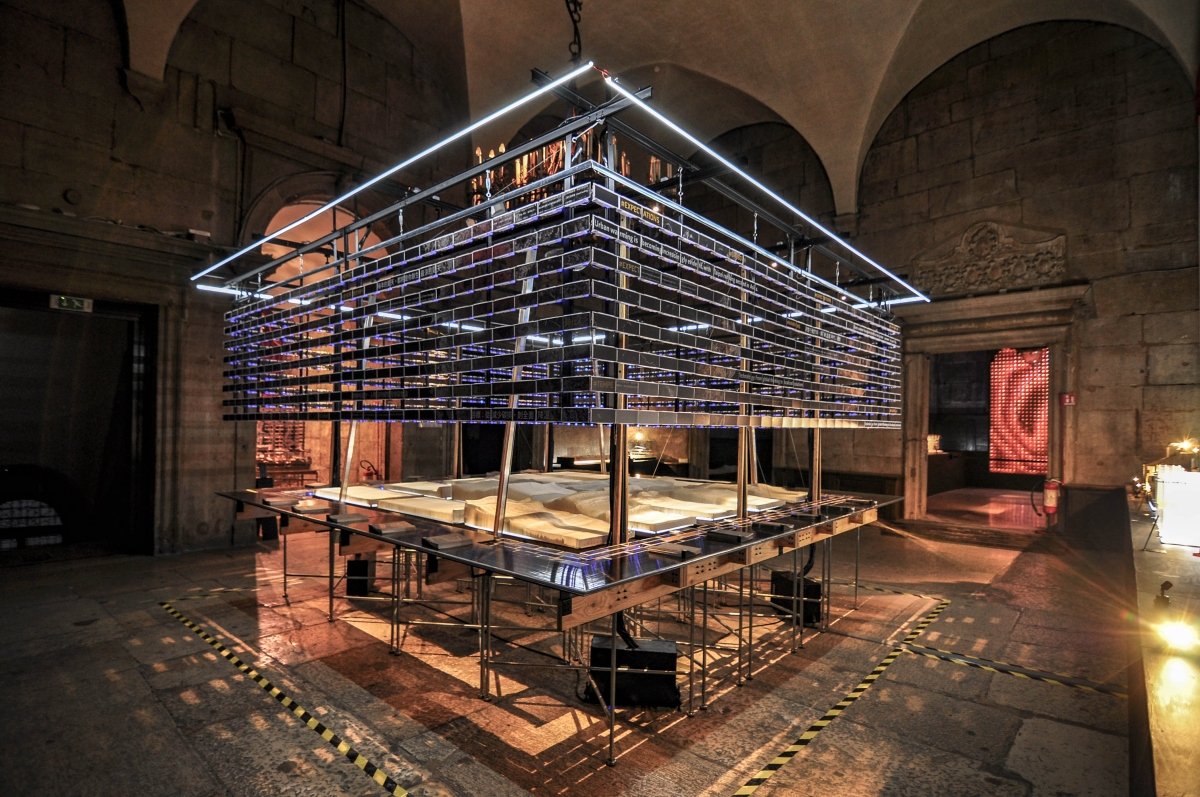

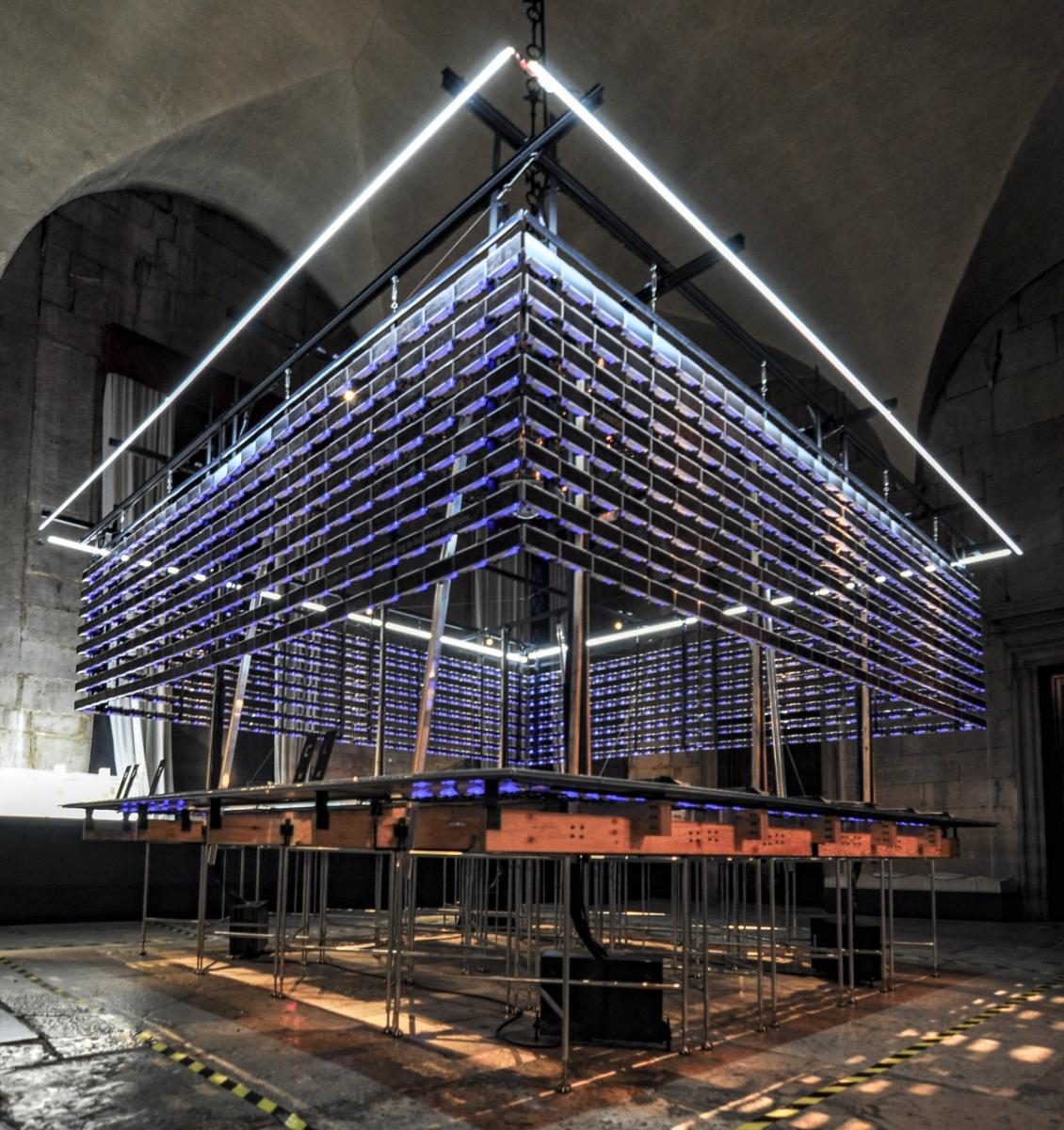

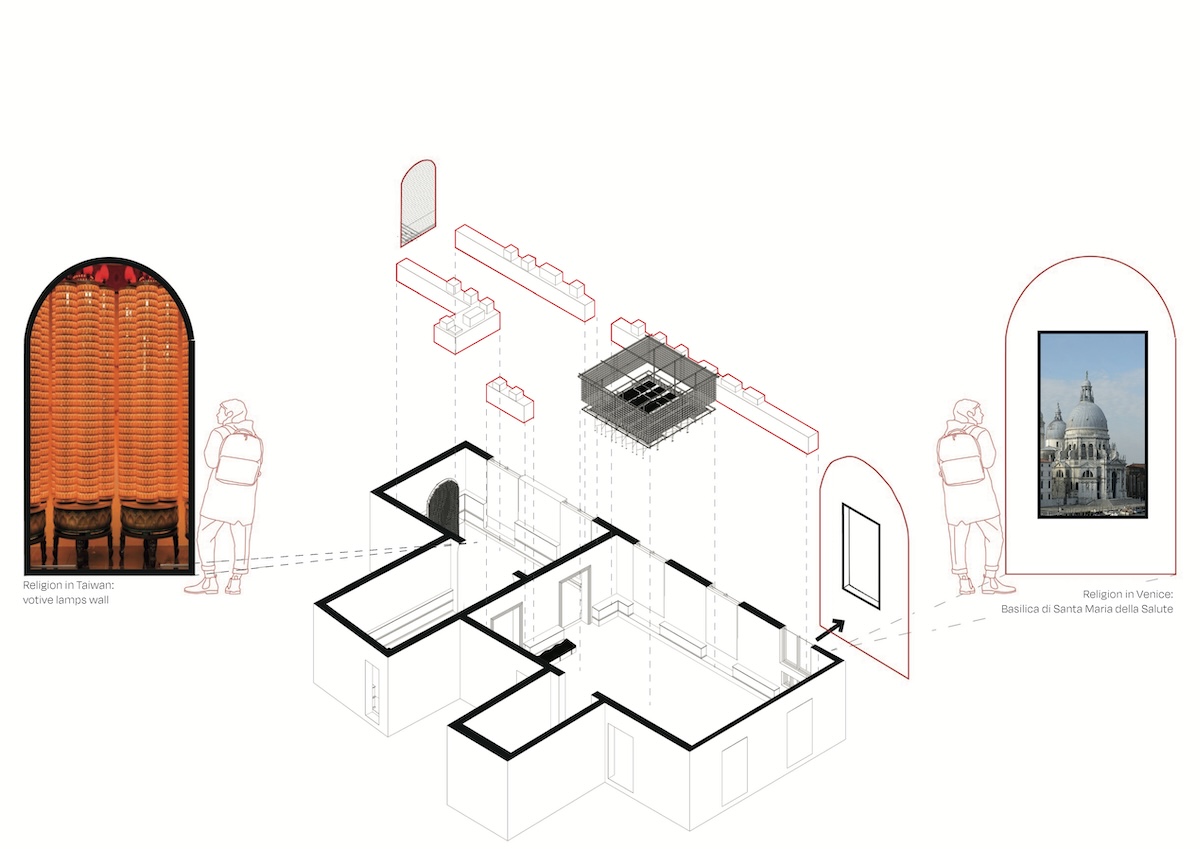

島嶼意象融入展場,呈現科技、環境、空間的複雜關係

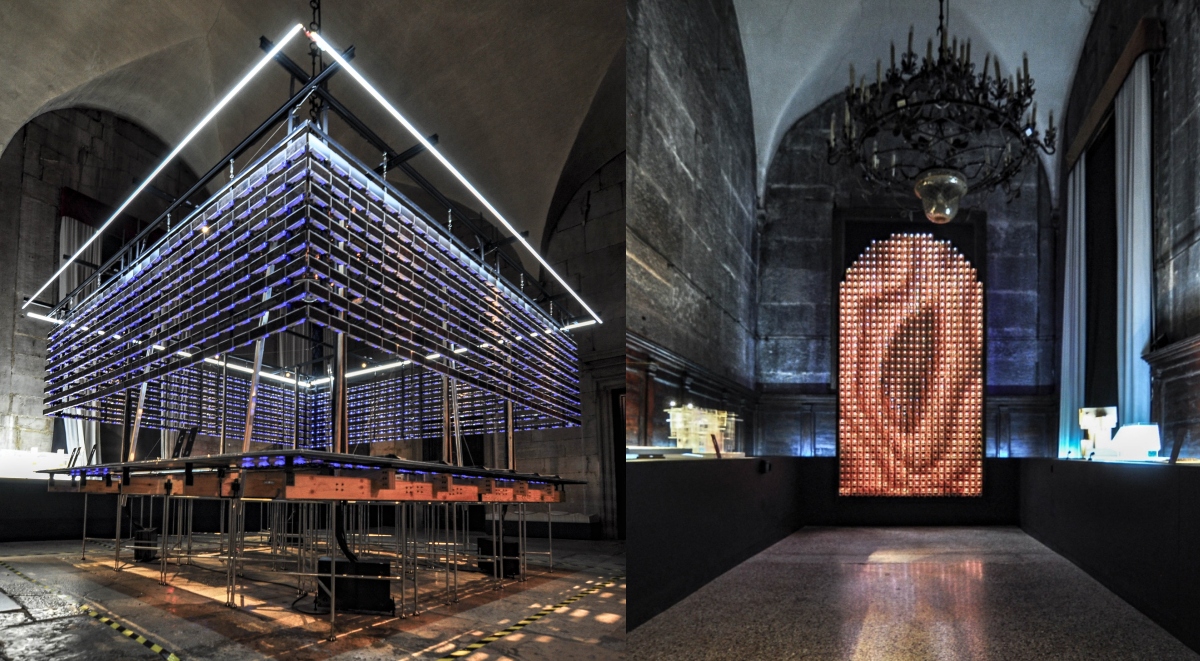

本次展場設計採用「島嶼」概念貫穿全場,以「島—群島—半島」之間的關係呈現信仰與[無]信仰之間的張力,重新審視科技、環境與空間的複雜關係。在展場正中央,一座宛如自黑夜海洋中浮現的島嶼靜靜佇立——蜂巢紙切割出臺灣地形剖面,細密的紋路如同時間在土地上刻下的痕跡,微光自紙間漫出,隨地形起伏緩緩流動,結合上方「科技島」以電子紙輪播臺灣地景照片,呈現半導體發展對臺灣地景的影響,同時引入環境正義的討論,包括都市熱島效應、能源分配等議題,全面探索科技與環境的交互關係,並輔以16組研究書冊,以科技島嶼論述為序,開啟[無]信仰的觀展動線。

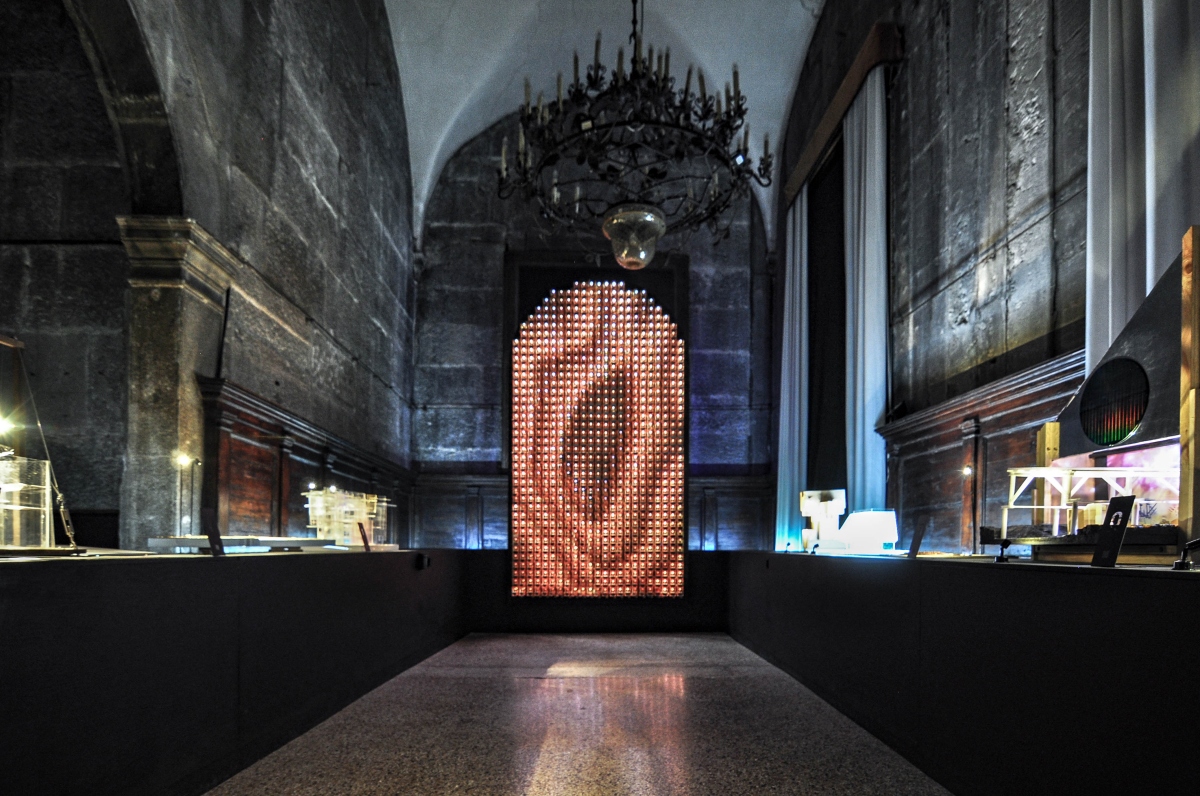

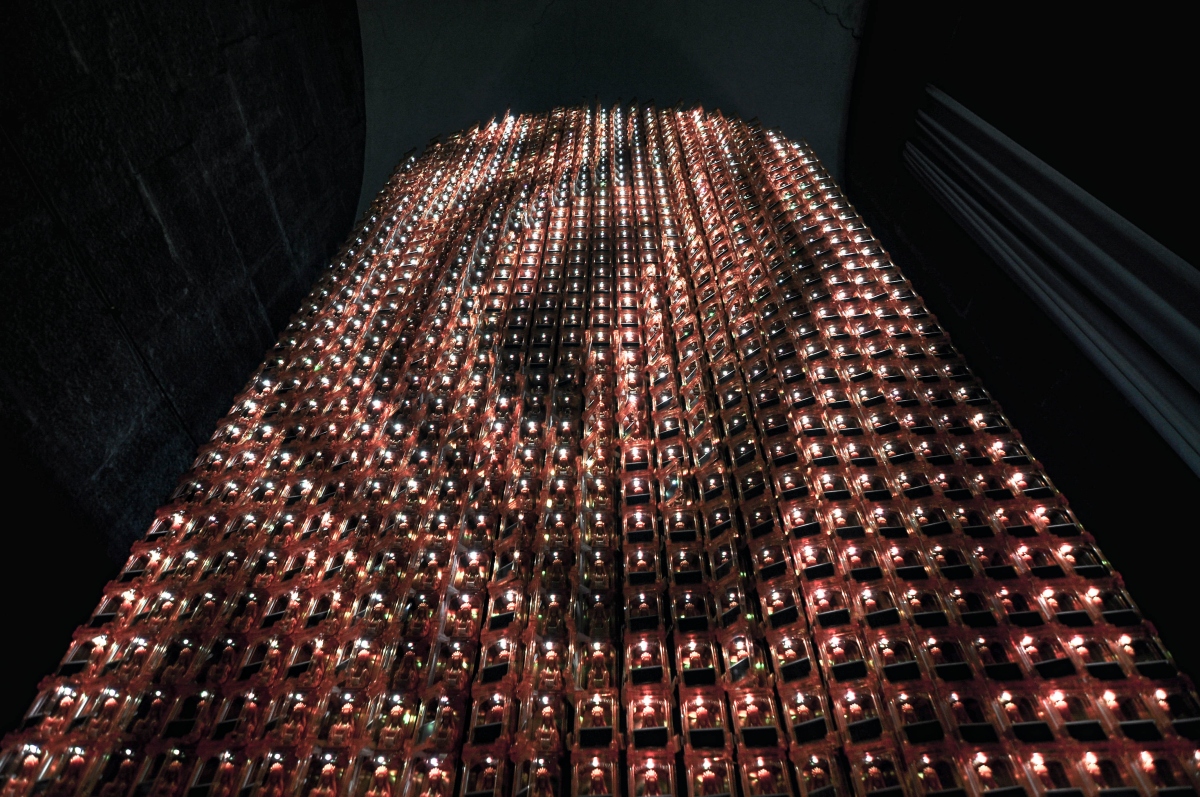

展場周圍配置的展櫃象徵環繞群島,展示12組研究模型,內容聚焦臺灣真實情境與議題,反映當代社會的挑戰與思考,讓觀眾在群島結構中重新審視臺灣地景轉變的脈絡。展場一端的「光明燈牆」,如同於群島之中設置的一座信仰半島,成為信仰核心並串連起所有展櫃與內容,營造統合與連結的視覺與體驗。正式展出時,由展場唯一開啟的對外窗,可望見威尼斯的聖母安康教堂,象徵人文與信仰的起點。

第19屆威尼斯建築雙年展─臺灣館「[無]信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」

展覽時間|2025年5月10日至11月23日

展覽地點|義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)