《大美不言》典藏精粹特展帶領觀眾穿越時空,走進充滿藝術與文化之美的世界。La Vie 透過深度專訪Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel-Sonet、巴黎裝飾藝術博物館策展人亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、國立故宮博物院副院長余佩瑾共三方策展人,聚焦展品間的對話,進一步探索東方與西方在美學、工藝以及設計層面上,異中有同的共通性、穿越時空與地域的互動與交流,並如何於5個主題的引領下,傳達令觀者心馳神往的觀展體驗。

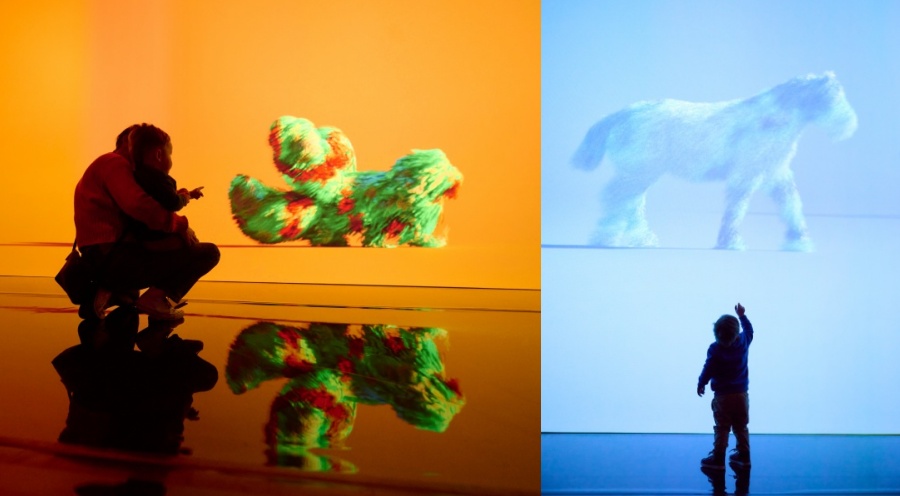

歷經7年精心策劃,集結國立故宮博物院副院長余佩瑾與策展團隊、巴黎裝飾藝術博物館策展人兼亞洲與伊斯蘭藏品館長Béatrice Quette,以及Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel-Sonet的專業,精選三方藏品,推出《大美不言》特展,不僅藉由超乎尋常的奇幻展件,以及展場創新的設計,期待觀眾在這場前所未有的視覺盛宴中,經驗心靈的震撼與共鳴,同時感受在作品背後,藝術家如何從天地幻化的體悟中,以極盡裝飾的手法,創造語言無法言說的美。

梵克雅寶|以悠久歷史及精湛工藝,彰顯珠寶之於藝術的重要性

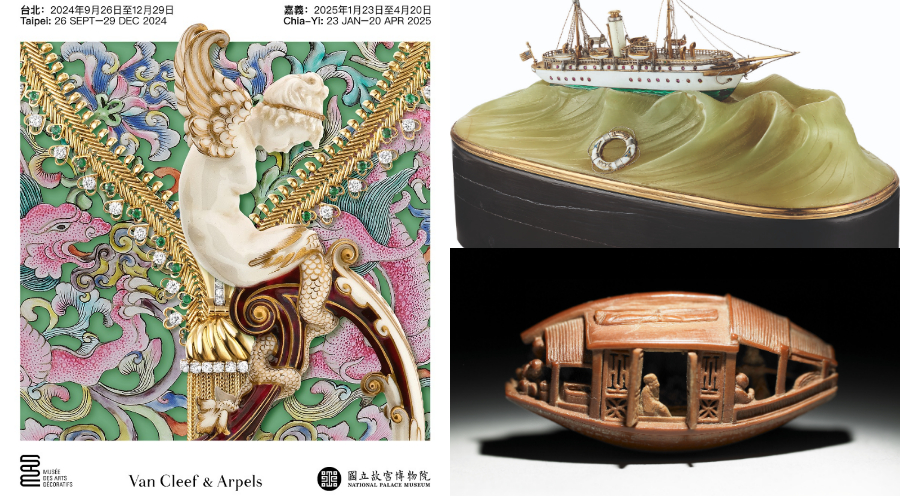

談到這次展覽的核心主題「大美不言」,Alexandrine Maviel-Sonet特別強調,這是一場兼具歷史性與當代藝術的展覽,展示Van Cleef & Arpels梵克雅寶的精湛工藝,譬如展現世家以非凡的技術,創造出可轉換的黃K金及琺瑯珠寶創作等,「同時藉由接觸兩個著名博物館之頂級珍藏,使我們有機會重新審視世家的收藏品。策展團隊將展出的作品按不同的主題分類,或根據技術的相似性來選擇,或3件使用相同雕刻技法的作品等,此策展方式旨在讓觀眾能夠感受到作品之間的對話與共鳴,而不僅僅是單件作品的美感。」

本次特展也聚焦於展品的材料、工藝和圖案,透過這5個超越時間的雋永主題,彰顯珠寶師、寶石工匠和鐘錶師百裡挑一的非凡技藝。以不同的視角凝視每一件作品,其匠心獨運的技術和風格特徵不言自明。

我們問及,在策展過程中,最大的挑戰之一,必定是如何在歷史作品與當代作品之間創造對話?Alexandrine Maviel-Sonet透露,事實上,策展團隊並不視這為困難,而是將其視為一個趣味盎然的過程,「梵克雅寶在這次展覽中,提供80多件作品,其中包括前衛創作以及設計和工藝領域中出類拔萃的傑作,彰顯並重申珠寶之於藝術的重要角色,這正是我們多年來與裝飾藝術博物館共同致力的使命,梵克雅寶獨家贊助其珠寶陳列廊,這是法國最重要的同類收藏之一,介紹從中世紀至今的珠寶歷史,雙方精彩的合作不勝枚舉,《大美不言》展覽不僅體現這項傳統的一面,也憑藉國立故宮博物院的共襄盛舉而開啟新的視野。」這也成為展覽成功的關鍵之一。

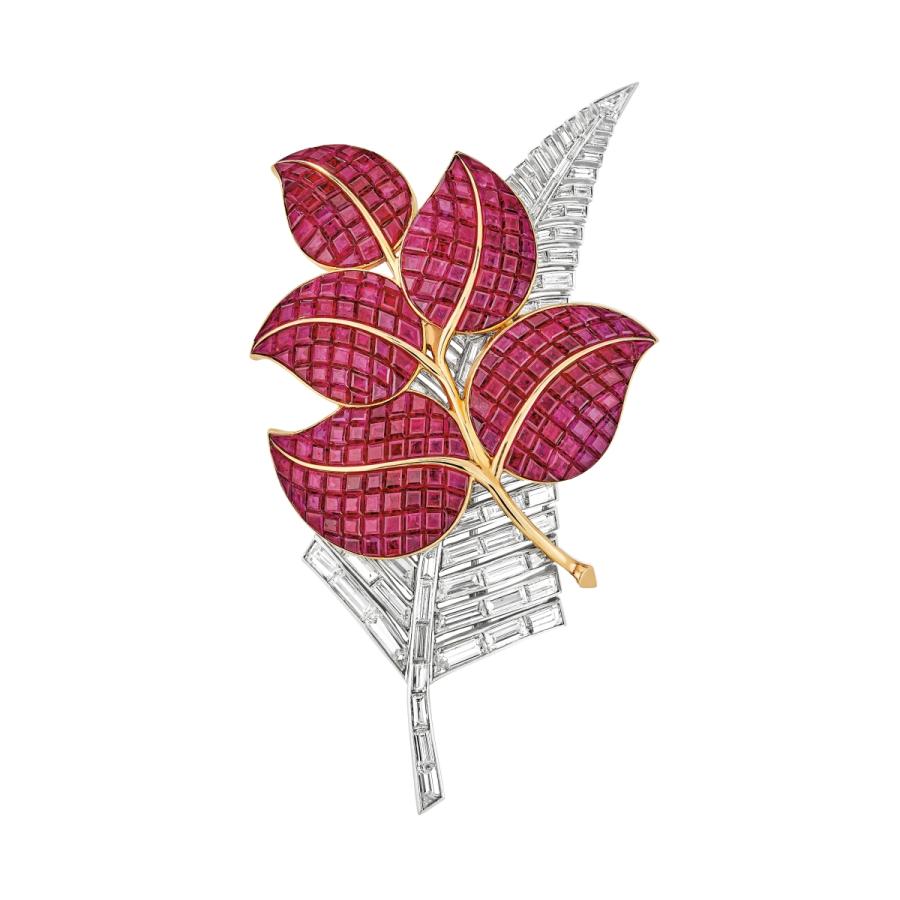

這次展覽的一大亮點,是將珠寶設計的技術演變融入到展覽的故事線中,從早期的平面設計,到後來的立體創作,策展團隊展示了珠寶設計的技術進化過程,特別是世家的Mystery SetTM隱密式鑲嵌工藝。這項無與倫比的獨門工藝於1933年註冊專利,為寶石鑲嵌方式揭開 全新篇章。此工藝的奧祕在於金質軌道,經過精心切割的珍貴寶石逐顆鑲嵌在軌道中,可以在不讓鑲爪及其他金屬元件外露的情況下維持寶石美態,也在展覽中得以體現。

對梵克雅寶而言,策展過程本身也是一次深入學習的機會,Alexandrine Maviel-Sonet告訴我們,在籌備過程中發現了一些鮮為人知的歷史背景和創作靈感。其中一個有趣的例子是,他們發現一條創作於1947年的黃K金「Cord項鍊」,其靈感源於高級時裝,更具體來說是受到飾物啟發,這些珍貴的紐股繩索由黃金編織而成,不僅賦予整體作品無限動感風情,裝飾繩索也會隨著佩戴者搖曳生姿,巧妙再現繩索天然的柔韌性,策展團隊於是對作品的歷史有了更深的理解。

那麼,這場展覽如何同時吸引Van Cleef & Arpels梵克雅寶長期的愛好者與初次接觸者呢?Alexandrine Maviel-Sonet解釋,訪客可以透過展覽中的歷史背景和技術進化來了解世家,而資深愛好者則可以從展品的技術細節中發掘更多彩蛋。觀眾可以發現,早在20世紀初,梵克雅寶就已經為其創作申請了專利,這些技術至今仍然在發展和應用,對於那些已經了解這些技術的珠寶迷來說,可以在展覽中察覺這些技術與其他藝術形式的聯繫,讓展覽充滿了探索的樂趣。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶自1906年創立伊始,即致力將創作與工藝融入藝術之中,並從世界各地的文化寶庫汲取外表形式和圖像的靈感,其珠寶作品與各種藝術流派之間始終不斷維持對話。《大美不言》典藏精粹特展不僅僅是三方藝術作品的聯合展示,更是一場充滿創意、歷史與文化共鳴的視覺盛宴。

專訪梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel-Sonet

Q:觀眾可以從這次展覽獲得什麼?嘗試將古代與近代作品共同展出,背後的靈感和動機為何?

我們發現觀者可以根據自己的理解來發現展覽中 作品之間的聯繫,這也是很有趣的一點。這次展 覽提供了一個開放的平台,允許每個人產生自己 的見解。對於還沒那麼熟悉梵克雅寶的觀眾來 說,這些展品能完美展示世家自 20 世紀初以來 專利技術的歷史,讓人們理解它與其他藝術形式 之間的共同點。

Q:這次展覽中,梵克雅寶的主要展品如何體現「大美不言」的意涵

我們展出的主要展品是1952年由 Van Cleef & Arpels梵克雅寶所製作,一件可轉換為手鍊的Zip項鍊。此件作品被認為是梵克雅寶最前衛創新的作品之一,展示出如何將一件實用物品「拉鍊」,巧妙地轉化為集美感與變幻於一體的珠寶。這款項鍊於1938年取得專利,並於1950年首次面世,是一件工藝技術的傑出創新設計。僅需如拉動拉鍊般的動作,拉動流蘇裝飾,便可將其轉換為一條手鍊。

巴黎裝飾藝術博物館|超越美學高下之分,展現藝術家無與倫比的創造力

對於巴黎裝飾藝術博物館來說,《大美不言》展覽的構想源起,是來自不同機構之間的合作精神,確保展品之間能夠形成和諧的聯繫,而非僅僅強調某些展品的價值或重要性。Béatrice Quette表示,「我們期望透過三方的合作,共同探尋精湛工藝的奧祕,無論源自亞洲還是歐洲。由此誕生沉浸式『舞台場景』(tableaux),展演著三方的典藏文物。」目標是通過展品之間的對話來創造一種和諧感,而這也成為了展覽成功的關鍵之一。

為了展現不同時代和地域的美學文化,並確保每件展品的品質和特色能夠相互輝映,Béatrice Quette透露,在挑選展品時,各方進行了多次討論,在不斷交流中,發現了新的靈感和解決方案。有時候,他們能輕易找到合適的組合,有時候卻需要多次調整。巴黎裝飾藝術博物館亦竭盡可能地展現其藏品之豐富性與多樣性,從中世紀至今的創作應有盡有,涵蓋了不同的技術和工藝,如玻璃、銀器、掐絲琺瑯、珠寶等,同時也不讓亞洲的作品成為遺珠之憾。

Béatrice Quette也強調,展覽的核心在於展品間的「對話」。每件展品都承載著其所屬文化和時代的故事,因此在策展過程中,不僅要考慮物件本身的質量,還要考慮它們在展覽中的相互關係。例如,將當代玻璃藝術品與18世紀的瓷器或19世紀的中國青銅器並置,這種安排讓觀眾可以從不同角度重新審視這些物件。《大美不言》典藏精粹特展也突出了東西方文化交流的歷史,「18、19世紀的中西方藝術影響了彼此的創作,中國的瓷器、漆器等工藝,對法國和歐洲的藝術產生了深遠影響, 而中國的皇帝們,如康熙、乾隆等,也對西方藝術充滿興趣。這種雙向的文化交流成為了展覽的一個重要主題,觀眾可以通過展品了解這段豐富的文化互動歷史。」

此外,展覽中的很多展品並不是孤立存在的,而是通過歷史和工藝的傳承與演變,形成了一種跨越地域和時代的連續性。這種連續性在展覽中 得到了充分展現,特別是一些當代藝術作品運用了傳統工藝,但表現形式卻極具創新性。例如,〈黑寶石〉朱利安.維莫倫即以雉雞、鵝斜切火雞羽毛,將「羽飾」藝術發揚光大,運用傳統工藝創作出當代作品,在創作過程中以時間、靈巧手藝和材質為尊。

Béatrice Quette還特別提到了珠寶展品的獨特性,梵克雅寶自2012年以來始終是巴黎裝飾藝術博物館全心信賴並多方合作的盟友,舉凡從展覽到出版物與教育專案。在此展中,他們發現,珠寶作品不僅僅是裝飾品,更是 一種情感的表達方式。每件珠寶背後都有一段與佩戴者相關的故事,它不僅僅代表了個人的品味和選擇,更是一種與佩戴者內心世界的對話。這種珠寶與佩戴者之間的關係,與人們對物件的感受息息相關。

《大美不言》典藏精粹特展可說是三方策展團隊對東西方文化交流、歷史與工藝的深刻思考與探索,讓觀眾在欣賞美學的同時,也能從中得知這些工藝如何在歐亞大陸兩側傳承與融合,展覽的設計和策展思路既創新又深入,給觀眾帶來了一次豐富而有深度的文化之旅。

專訪巴黎裝飾藝術博物館策展人 亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette

Q:這次與梵克雅寶、國立故宮博物 院合作過程中獲得什麼啟發?

展覽規劃最初著眼於視覺效果和美學呈現,但隨著合作愈發深入,概念便日趨細微。觀摩他方規劃作品陳列,展現不同的鑑賞力,實屬令人振奮。這項共同策展的過程,提供了我們互相學習的機會。而能與有別於巴黎裝飾藝術博物館過往的參觀者互動,亦非常引人省思。

Q:巴黎裝飾藝術博物館如何透過展品,將觀眾的目光聚焦於精湛工藝?

巴黎裝飾藝術博物館自1882年開館以來,宗旨就是蒐集歐洲乃至其他地區的收藏品,供藝術家在工藝實踐和視覺研究中汲取靈感。玻璃、陶瓷、漆器、金工、掛毯、傢飾等,本館將檔案內各式各樣精湛工藝的代表典藏品,於本次展覽中展出。我們期望將這些作品與國立故宮博物院以及Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏同等豐富多元的精湛文物匯聚一堂,藉此展現不同時代和地域下,美的語彙不盡相同。

Béatrice Quette

畢業於羅浮宮學院和巴黎第四大學,現任巴黎裝飾藝術博物館策展人,負責亞洲及伊斯蘭藝術收藏。保護、研究、增添,以及推廣收藏品,同時亦致力於建立收藏品與國內外的關係。裝飾藝術博物館自1864年成立以來,持續累積大量重要的亞洲藏品,這些藏品亦成為藝術靈感與專業技術工藝知識的豐富泉源,彰顯亞洲文明在裝飾藝術、現代與當代設計歷史的關鍵地位。

國立故宮博物院|見證工藝發展史,東西方文化交流的精彩篇章

回顧《大美不言》策展的起源與發展歷程,國立故宮博物院副院長余佩瑾表示,最初源自梵克雅寶與法國裝飾藝術博物館的提案,當時她尚未擔任副院長,仍在器物處工作,因此參與了初期討論,「早期的構思主要圍繞如何突破以往僅限於珠寶展示的範疇,並擴展展覽的視野與深度。故宮在2012年曾舉辦《皇家風尚》珠寶展,該展覽聚焦於東西方貴族珠寶的對比展示,而此次的策展則希望探索更為多元的展現方式。」

余佩瑾提到,策展過程經歷了多次變動,包括展覽形式及內容的調整,隨著策展討論的深入,三方最終確立了共同參與的模式。疫情期間,歐洲多個國家博物館長期閉館,導致展覽進程中斷。直至疫情結束後,展覽的策劃工作才得以重新啟動。自確認「大美不言」作為展覽的核心主題後,三方皆致力於打破以往展覽中因時代或地域限制而導致的分隔,實現了跨越歷史與文化的藝術交流,因而衍生出5個子題,分別是「自然萬物」、「動靜有型」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」、「五彩繽紛」。余佩瑾指出,主題涵蓋了多樣的藝術風格與表現形式,「不局限於單一的藝術形式或文化背景,而是透過不同材質與藝術品的對話,展現了跨文化、跨時代的藝術共鳴。」

在展覽的設計上,每一個展示櫃都融合了來自三方的展品,彼此之間形成了對話與呼應。余佩瑾解釋,這樣的展示方式打破了過去單純按時代或文化區分展品的作法,在視覺上形成一種穿透感,使得每一件展品在不同文化背景的對照下,能夠更好地展示其藝術價值與歷史意涵。她強調,「這樣的展示方式在故宮的展覽歷史中並不常見,此次展覽打破傳統,將來自不同時代與文化的展品混合展示,讓觀眾能夠更直觀地感受到文化之間的互動與影響。」

余佩瑾舉例,展覽中可以看到,法國文物與中國傳統藝術品形成了強烈的對比與呼應,法國的塞夫爾國家製造廠,歷史上曾多次試圖模仿中國景德鎮的瓷器工藝,並最終在18世紀下半葉成功生產出類似瓷器。這樣的文化交流與技術傳承,使得展覽中的法國陶瓷不僅僅是一件藝術品,更成為中、法兩國工藝技術互通的重要見證。

故宮館藏的〈銅胎畫琺瑯包袱紋蓋罐〉在展覽中與來自法國的同類作品進行了對比展示,這種跨文化的對照使得觀眾能夠更加清晰地理解,中國藝術在技術與風格上的演變與發展。同時,這樣的展示也讓觀眾了解到中國藝術並非孤立存在,而是在與世界其他文化的互動中不斷成長與演進,為觀眾提供了全新的藝術視野。

此外,梵克雅寶的珠寶工藝也是展覽的一大亮點,梵克雅寶擁有多項專利技術,其中「拉鍊式」珠寶設計尤為引人注目。這種設計靈感來自於20世紀的拉鍊技術,珠寶可以在項鍊與手鐲之間自由轉換,展現出珠寶設計的創新與實用性。余佩瑾指出,這種技術與中國的轉心瓶工藝有著異曲同工之妙,兩者都展現了極高的技術水準與創造力。余佩瑾認為,藝術品的價值不僅在於其自身的美學與歷史意涵,更在於它們所承載的文化交流與技術傳承。通過此次展覽, 觀眾能夠看到中國傳統工藝如何影響西方的藝術創作,同時也能感受到西方藝術對中國藝術的回應與啟發。

專訪國立故宮博物院副院長余佩瑾

Q:國立故宮博物院如何透過展品,將觀眾的目光聚焦於精湛工藝?

國立故宮博物院藏品見證工藝發展史中,東西方文化交流的精彩篇章。舉例而言,雖然琺瑯畫在歐洲已有多年歷史,但直到清代1720年左右才傳入中國,這都得益於兩地之間的文化交流。 自此,藝術家根據自身的製作風格,巧妙改良並運用這項源遠流長的工藝技術,開拓出更豐富多元的樣貌。

Q:這次展覽中,國立故宮博物院的主要展品如何體現「大美不言」的意涵?

〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉結構複雜,共分成4部分:頸、腹、內瓶及底座。內瓶瓶底內凹可套於底座突起的部分,內瓶瓶口有卡榫可與頸部相連,器腹下端有卡榫與器底連接,因此從頸部旋轉時,內瓶會跟著轉動。內瓶繪五彩祥雲與紅蝙蝠,器腹鏤空彩繪兩對口銜蓮花與靈芝的鏤雕雙龍紋,頸部與底座則為藍地描金紋飾,上繪如意紋、番蓮紋及蕉葉紋等。鏤空轉旋套瓶,一般多為 4 部組合,是一種內外結合,較為複雜的成形工序,轉動頸部時,內瓶會跟著旋轉,透過鏤空部分可見蝙蝠飛翔於五彩祥雲。這種做工繁複的轉心瓶,至乾隆朝時集大成,充分呈現華美與絢麗的動感。

余佩瑾

現為國立故宮博物院副院長,國立臺灣大學歷史學研究所碩士、國立臺灣大學藝術史研究所博士,研究領域以中國陶瓷史、工藝史、清代宮廷收藏為主,任國立故宮博物院器物處處長多年,曾於台灣各大專院校任教,近年來策展規劃多項重要故宮展覽,如南北院區皆深受好評的「品牌的故事」、北部院區的「小時代的日常——一個十七世紀的生活提案」及南院的「皇帝的多寶格」特展。

文|張瑋涵 攝影|La Vie 圖片提供|《大美不言》典藏精粹特展

更多精彩內容請見 La Vie 2024/11月號《走入藝術的無形脈動》