開放於1899年的好萊塢永恆公墓(Hollywood Forever Cemetery)是許多傳奇影視人物的長眠之所,包括茱蒂・嘉蘭(Judy Garland) 和 魯道夫・瓦倫蒂諾(Rudolph Valentino),多年來它早已不是人們避之不及的場域,而是一個充滿活力的文化中心,不定期舉辦露天電影放映、音樂節等,每年更盛大慶祝墨西哥亡靈節(Día de los Muertos)。

近期,由於「人口」不斷增加,好萊塢永恆公墓著手建立「Gower Court」,以簡約的混凝土建築搭配層疊式綠植、露天花園與流水牆等設計,期望以開放式的姿態迎接這座莊嚴之所。

人口密度過高,墓園尋求創新形式

說到傳統西方墓園,印象中多半是位於教堂後方的一片廣闊草坪與一排排灰色墓碑,然而在人口稠密、地坪有限的城市裡,無論是哪種居民都面臨無處可住的難題。近年,愈來愈多「垂直墓園」興起,不僅能容納更多逝者,其建築美學與空間巧思也成為一大特色。位於巴西的「Memorial Necrópole Ecumênica」是目前全球最高的墓園建築,共有32層樓;而位於臺灣新竹的「永恆之丘」清水模納骨塔,結合天井、觀海窗設計,也試圖打破墓園既定印象,以更親民、開放的形式呈現。

延伸閱讀:新竹「永恆之丘」清水模納骨塔!無梁柱工法結合天井設計打開殯葬空間新想像

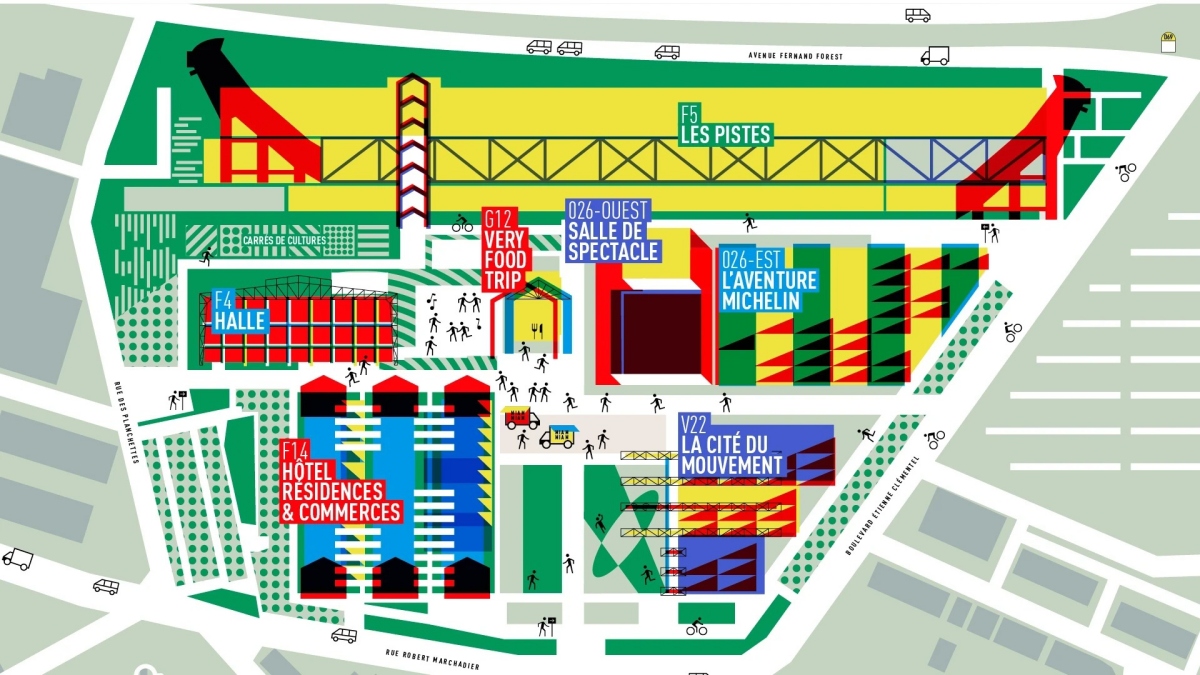

好萊塢永恆公墓全新區域「Gower Court」的誕生,是洛杉磯首個高樓墓園建築,找來Lehrer Architects LA建築事務所設計,攜手Arquitectura y Diseño團隊共同完成,設有22,500座棺葬穴與30,000座骨灰龕位,並善用空間資源打造開放式走廊、景觀露台與階梯花園,在緬懷先人的莊嚴、私密感與寬闊開放的景觀間取得平衡。

在沉思空間注入綠意生機

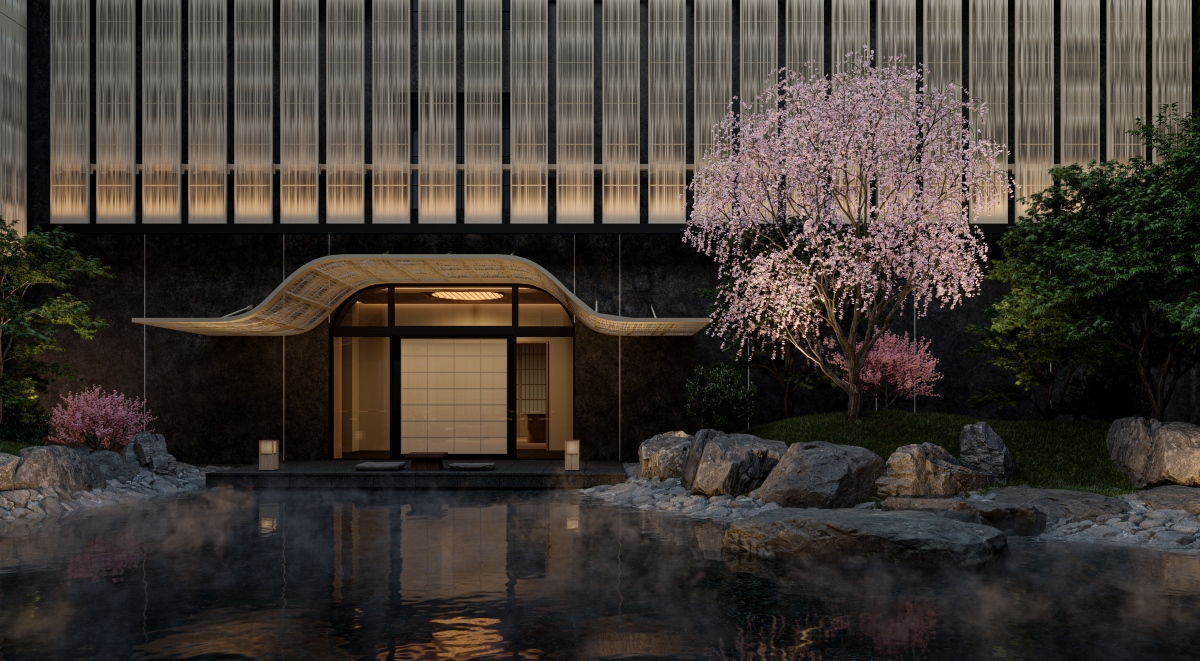

Gower Court以混凝土為主要結構,其巨大的懸臂向外延伸,不僅能俯瞰整座洛杉磯市景,也與著名的好萊塢標誌對望,向那些曾活躍於影視產業的逝者致敬。建築共分為五層,每層皆挑高6公尺,內部設置棺葬穴骨灰龕位,外部迴廊營造開放、通透的氛圍,讓光線與空氣能流通至建築中。而露台、花園等戶外區域則設置座位區,提供生者一個沉思與弔念的處所。

值得一提的是,建築手法特別採用場鑄混凝土以承受棺材的重量,並運用形似蜂巢的堆疊系統,每座靈穴最多可容納八具棺材,建築也因此更為穩固。花園景觀的部分,也經過景觀設計團隊Studio MLA精心策劃,設有充滿動態感卻保持靜謐的流水牆、嚴格挑選的常綠樹木、灌木與草坪等,為水泥建築帶來綠意視覺。

墓園不再被斥於城市之外

Gower Court不僅是逝者長眠的安寧之境,同時也充滿者生機與詩意。開放空間內的光影變化,就如同生命循環;從海岸邊吹拂而來的微風,也吹來了植栽的多變姿態;座落好萊塢核心的地理位置,也讓好萊塢永恆公墓多年來見證了生命與死亡的更迭,並推動墓園融入城市文化。