2022年2月6日,英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)登基滿70週年,成為英國史上唯一迎來白金禧(Platinum Jubilee)的君主。為慶祝這千載難逢的時刻,英國上下都在為即將於6月2日登場的「Jubilee Central Weekend」暖身,由海澤維克(Heatherwick)特別為女王打造的巨型裝置《樹中之樹》(Tree of Trees),也於5月25日添上最後一抹綠意,正式到位。

白金漢宮旁的巨型綠色裝置《樹中之樹》

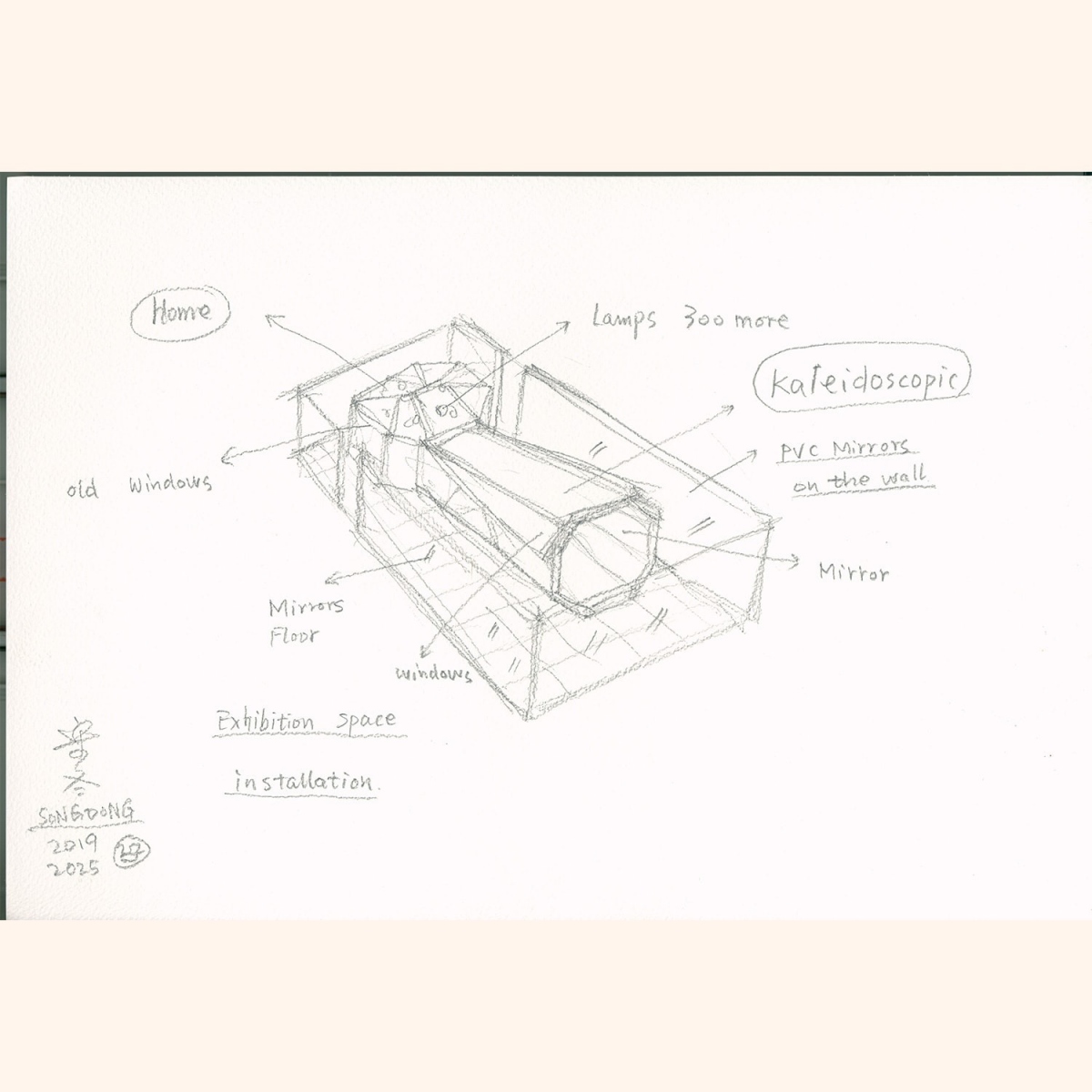

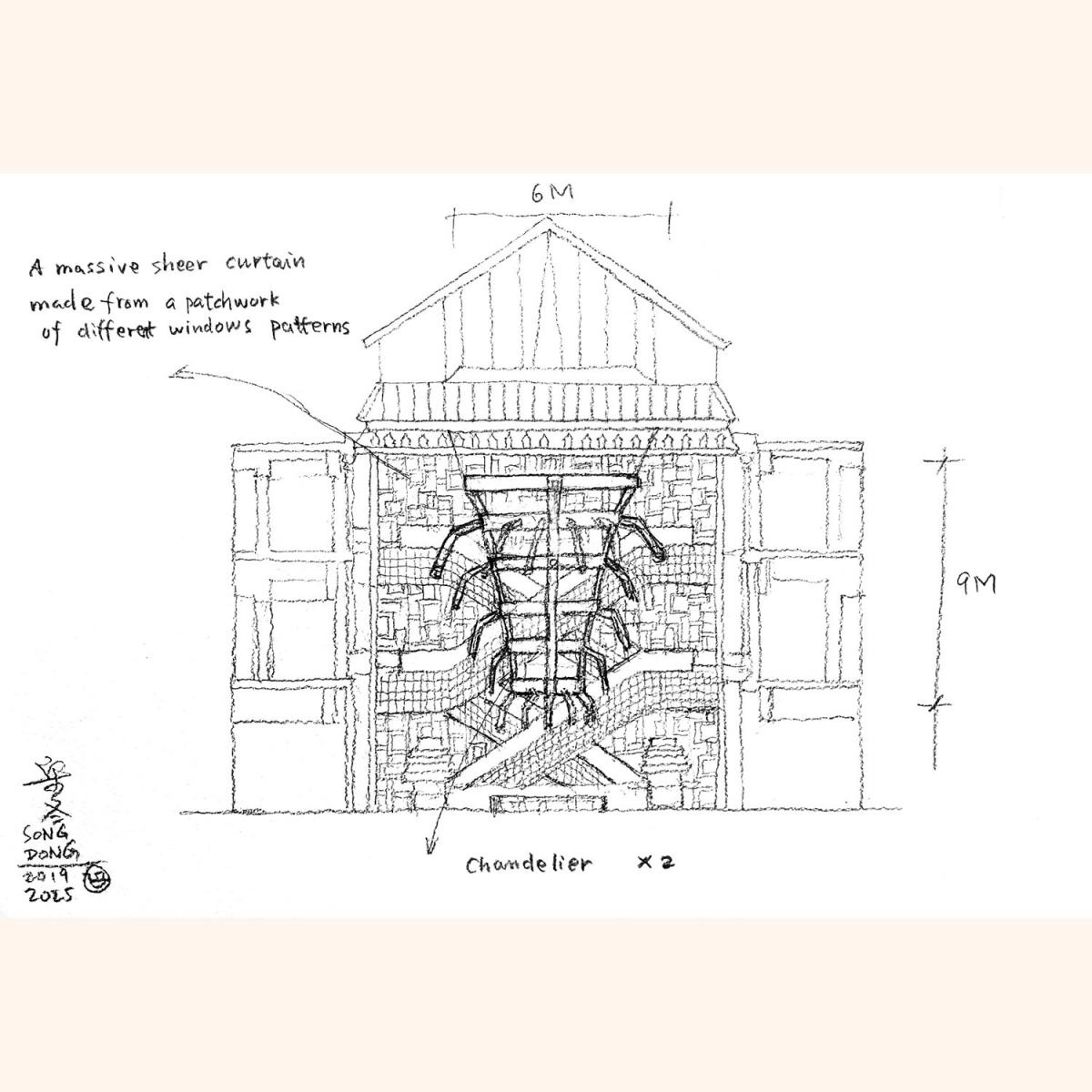

高達21米的《樹中之樹》鄰近女王寢宮白金漢宮(Buckingham Palace),裝置主要由鋼構與350棵樹木組成,當中包含英國當地種植的赤楊、歐榛、垂枝樺、落葉松等共9類樹種,架構部分則由約克、劍橋一帶的焊工、園藝師連線設計,運用回收鋼材打造,盡可能減少裝置建構過程中的資源浪費,裝置中約80個「枝幹」以螺旋形式堆疊而成,支撐被種在旋轉鋁盆中的樹木。

海澤維克希望透過這件作品,能實際改善街廓景觀並發揮正面效益,而在紀念女王白金禧的同時,也向世界傳達一個簡單有力的訊息:「樹木是城市中的超級英雄。」進而提醒人們,自然生態在人類生活中所扮演的重要角色。

白金禧後的《樹中之樹》去往何處?

當6月Jubilee Central Weekend活動開跑,纏繞在裝置上的LED燈將點亮大樹,讓《樹中之樹》化身城市中的綠色燈塔。而在慶祝週結束後,《樹中之樹》的樹木將會被分送給英國各地的家戶、社區團體,藉此拋磚引玉,讓更多人投入植樹行列。

英國一同為女王白金禧「植樹」

事實上,《樹中之樹》不只是一件臨時裝置,更是The Queen’s Green Canopy(QGC)一連串活動的精神象徵。QGC是一項為慶祝女王白金禧而籌劃的全國性「植樹計畫」,號召人們「為禧年植樹」,從2021年10月至今,英國境內就有約100萬棵樹因活動而生,之所以會想透過植樹為女王道賀,是因女王在執政70年間,出訪世界各地時共種下約1,500棵樹木,QGC以此為引,希望英國人民一同響應。

學童參與《樹中之樹》建造過程

QGC也特別規劃「初階林務員」(Junior Forester)活動,讓對大自然有興趣的各年齡層學童,擁有了解林業職業所需技能的契機,更有機會在學校、社區協助林地管理業務,藉由實務經驗的累積,慢慢累積達成志向須具備的專業能力。

而在《樹中之樹》進入最後安裝程序時,第350棵樹木就是由埃賽克斯(Essex)當地小學的「小小林務員」們,將小樹植入烙有女王皇家標誌的鋁盆內,而海澤維克本人也在現場向孩子們講解《樹中之樹》的訂製澆水系統原理,並一同為裝置繞上LED燈,攜手參與這歷史上前所未有的一刻。

資料、圖片|Heatherwick Studio、royal.uk