現正開展中的2025大阪世博,環形木構建築的德國館、屋頂如雙翼展翅的科威特館,迥異但引人注目的外觀,其實來自同一個建築團隊——LAVA。我們專訪到LAVA副合夥人Christian Tschersich,由他親解兩座展館的設計理念與籌備過程!

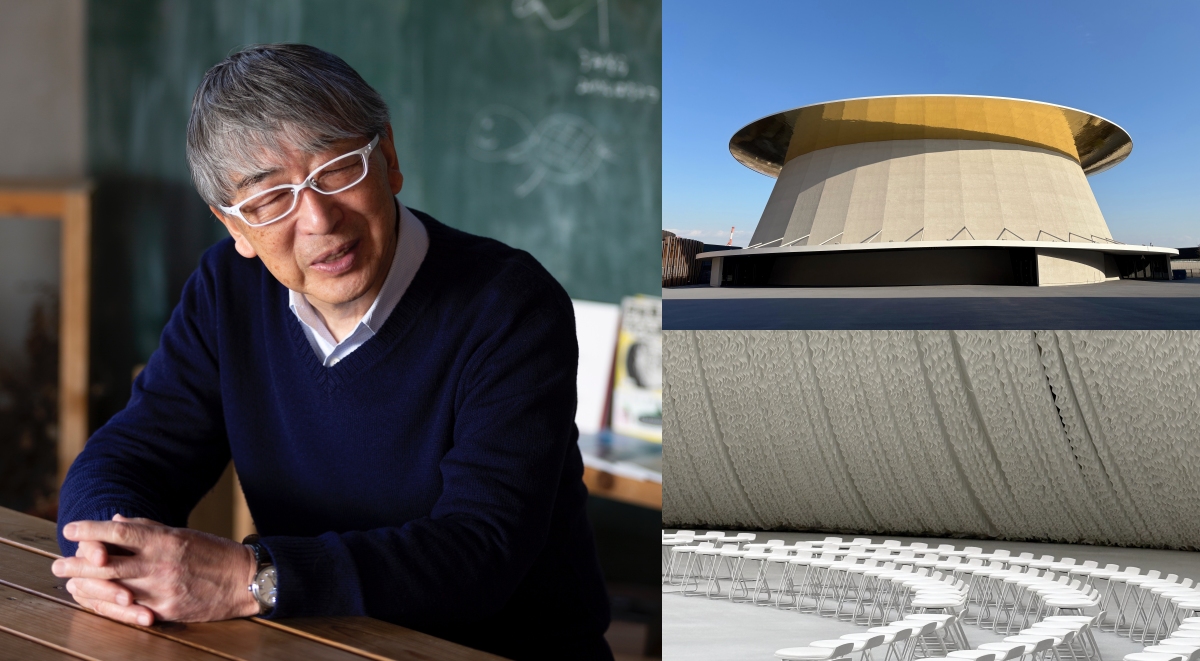

在2025大阪世博的眾多場館中,其實不乏有同一個建築團隊操刀兩座以上的展館,像是「葡萄牙館」和「卡達館」均出自隈研吾之手,日建設計負責了「日本館」和「迎賓館」,永山祐子則操刀「女性館」和「Panasonic館」。建築的設計語彙,如何呼應不同展館的理念、又如何保有建築師的自身風格,也成為參觀世博的另類看點。

「德國館」和「科威特館」也來自同一組建築團隊——LAVA(Laboratory for Visionary Architecture)。這間成立於2007 年,在柏林、胡志明市、斯圖加特、雪梨均有據點的團隊,是一個跨文化與跨學科的組織。其中,LAVA副合夥人Christian Tschersich以計算設計和永續發展見長,也曾帶領團隊負責2020杜拜世博德國館。在2025大阪世博的舞台上,他不僅再度負責德國館,還迎來科威特館的新任務。

透過專訪,他和我們分享兩座展館的設計概念與過程,並且如何在推進建築技術的同時,仍能呼應兩個國家的文化,以及現今刻不容緩的永續議題。

Q:請先分享德國館/科威特館的設計概念和籌備過程!

德國館與科威特館皆為緊密合作的成果,涵蓋建築師、工程師、材料專家、文化顧問等多方專業。德國館以「真正的循環建築」為核心,過程中不斷與永續與工程領域專家討論,打造出螺旋式構造與有機材料。

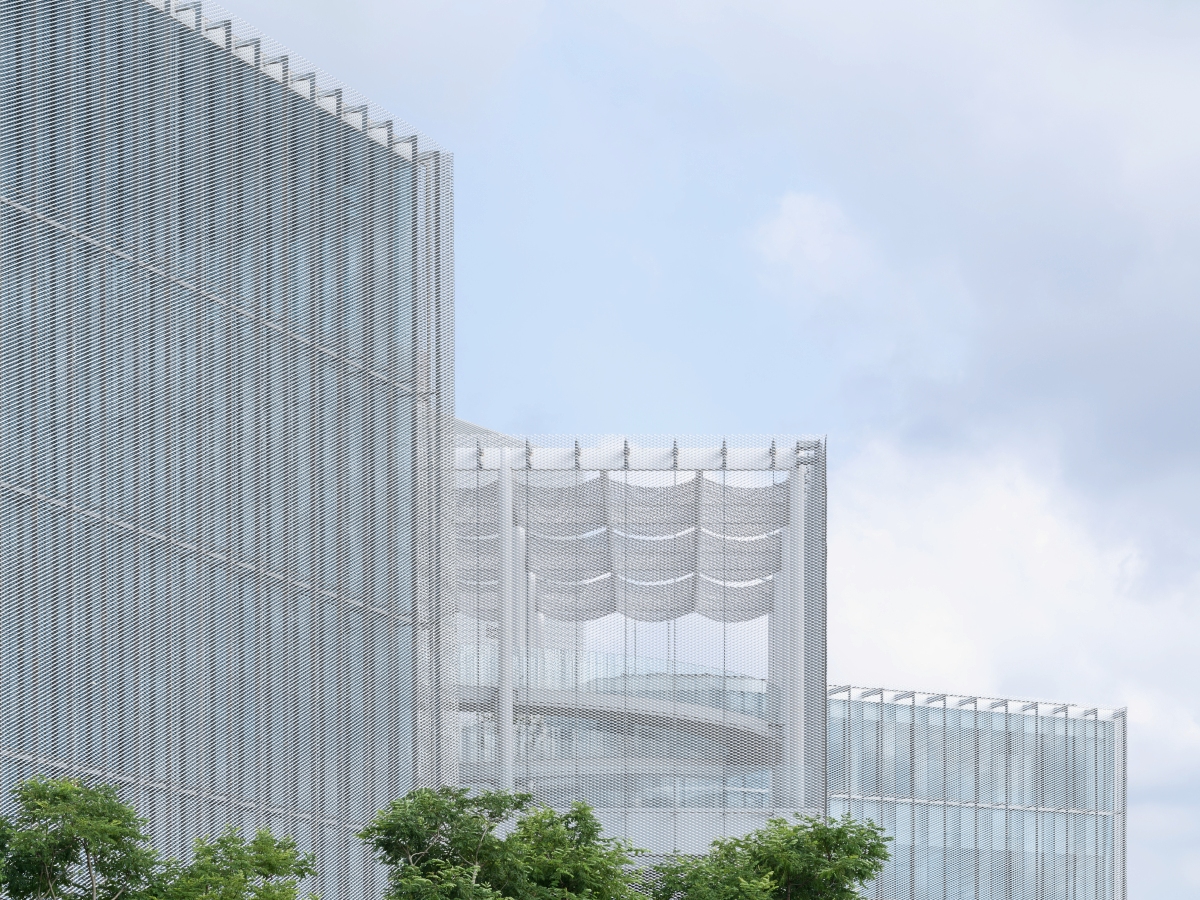

科威特館則不僅僅是一座建築,它象徵了科威特2035年的願景,邀請觀眾親身體驗其文化與價值觀。因此,在設計初期便深入研究並整合當地豐富的建築、藝術、工藝、材料與地理環境,並透過數位技術將轉化為當代建築語言。場館的流線設計呼應自然地景與傳統織物的漂浮紋理,高聳如翼的屋頂則象徵國家的未來願景,亦傳遞深植威特深植文化的好客精神與開放態度。

為確保這兩座展館在實現技術創新的同時,也具備文化深度與永續價值,我們與各方夥伴歷經多年的研究與設計發展,在概念、材料與工程上不斷打磨,最終將這些理想具體化為實體展館。

Q:遇到最大的挑戰是什麼?

最大的挑戰,同時也是我們最重要的目標:如何在實現永續願景的同時,滿足展館在技術與施工層面上的實際需求,並全面符合法規與相關規範。這段經驗讓我們深刻體會到,建築產業的轉型,不僅需要前瞻性的設計思維,也得仰賴技術創新、靈活的組織運作。專案的所有利益相關者,必須在具備共同目標與彼此理解的基礎上,對合作抱持開放態度。我認為這樣的模式,才會是引領產業的新解方。

Q:私心希望觀眾注意到的亮點?

德國館最令人期待的一大亮點,在於它是一座「活的材料資料庫」。它不僅是一個靜態結構,更以動態的方式,展現了建築材料如何保存、持續進化,並重新進入新的生命週期。從集成材、鋼,到竹、夯土,每一種建材的運用都體現了可逆式建造技術,確保沒有材料被浪費。觀眾能夠透過展覽了解展館的各種建材,包括真菌菌絲體(fungal mycelium)、麻混凝土(hempcrete)等創新材料,將會如何被分解、再利用,成為循環經濟的一部分。對我們LAVA團隊而言,這座展館可說是一座有形的宣言,實踐了以循環設計為核心的未來願景。

至於科威特館,最值得注目的是傳統工藝與數位製程的無縫整合。我們運用3D列印與三軸彎管等技術,將薩巴赫家族(Al-Sabah,自1752年統治科威特至今)織品、地方金屬工藝等傳統文化圖樣,轉譯為當代的表達形式。這樣的設計手法,讓我們在探索技術極限的同時,保留了科威特傳統文化的核心精神。我期盼觀眾能從展館中感受到這份文化深度與創新力量,而這也正是科威特2035年的願景精髓所在。

Q:透過這兩個館,你想傳達給各地觀眾什麼訊息?

德國館與科威特館皆採取以敘事為核心、以體驗為導向的設計手法,並共同傳遞一項關鍵理念:建築的未來,必須建立在合作、共享責任與自然生態體系共存的基礎上。雖然兩座展館各自講述不同故事,但都強調設計在形塑更美好的未來中,所扮演關鍵且具催化力的角色。

在德國館中,透過展示「建築本身如何支持循環經濟」,我們希望傳達「希望」和「責任」的訊息。在生態原則的引導下,建築、材料科學與人類創造力,能共創一個可再生、與自然共生的未來。

科威特館則作為國家願景的具象載體,讓觀眾沉浸式體驗建築如何成為連結傳統與創新的橋樑。其設計語彙突顯了科威特的待客之道,也進一步重新定義當代世博展館的角色——面對當前的全球政治分歧,彼此要保持團結、理解與合作。

Q:除了自己操刀的展館,這次大阪世博最期待看到哪個展館?

2025大阪世博最令我期待的,莫過於親身感受來自全球建築同儕,在循環設計的投入與信念。從日建設計操刀的日本館、AMDL CIRCLE的北歐館,到Manuel Herz Architekten的瑞士館,無一不展現出建築師們如何在國際舞台上,將永續理念融入當代建築的語彙與構造。這種聚焦於減少浪費、與環境共同再生的建築思維,正是當前世界所迫切需要的。我非常期待觀察每一座展館如何詮釋這個理念,並與其他建築師們展開對話,探索建築與設計的未來。

Q:世界博覽會從19世紀舉辦至今,展會本身的意義也隨時代改變,身為建築師,你如何看待2025年舉辦世博的意義?

19 世紀的世界博覽會,象徵著工業進步與科技壯舉。1970年大阪首次舉辦世博時,「永續」的觀念才剛剛萌芽,全球對環境議題的認識仍處於起步階段。如今邁入2025年,我們面臨的不僅是氣候危機,更必須正視建築產業在其中所扮演的關鍵角色。

對LAVA自身而言,建築作為社會與環境之間的動態介面,是推動永續未來的重要一環,也能激發跨文化的理解與合作。這樣的理念在德國館與科威特館中皆有所體現,也彰顯了當代世博會的重要意義。

作為建築師,我們深知建築產業對地球造成的影響——無論是碳排放、資源消耗或廢棄物產生,均占有相當比例。而世博會提供了一個具高度影響力的國際舞台,讓來自全球的人們提出解方、交流想法,為這個時代最迫切的議題開啟對話。

採訪整理|張以潔

攝影|Roland Halbe、蔡耀徴