2025大阪世博「法國館」由法國建築事務所Coldefy、義大利建築與創新團隊CRA-Carlo Ratti Associati聯手打造,閃耀的螺旋階梯成為世博東門入口的醒目標誌。La Vie專訪到建築師Thomas Coldefy,分享展館的設計理念與過程,還私心推薦了如「廁所設計」等有趣世博看點!

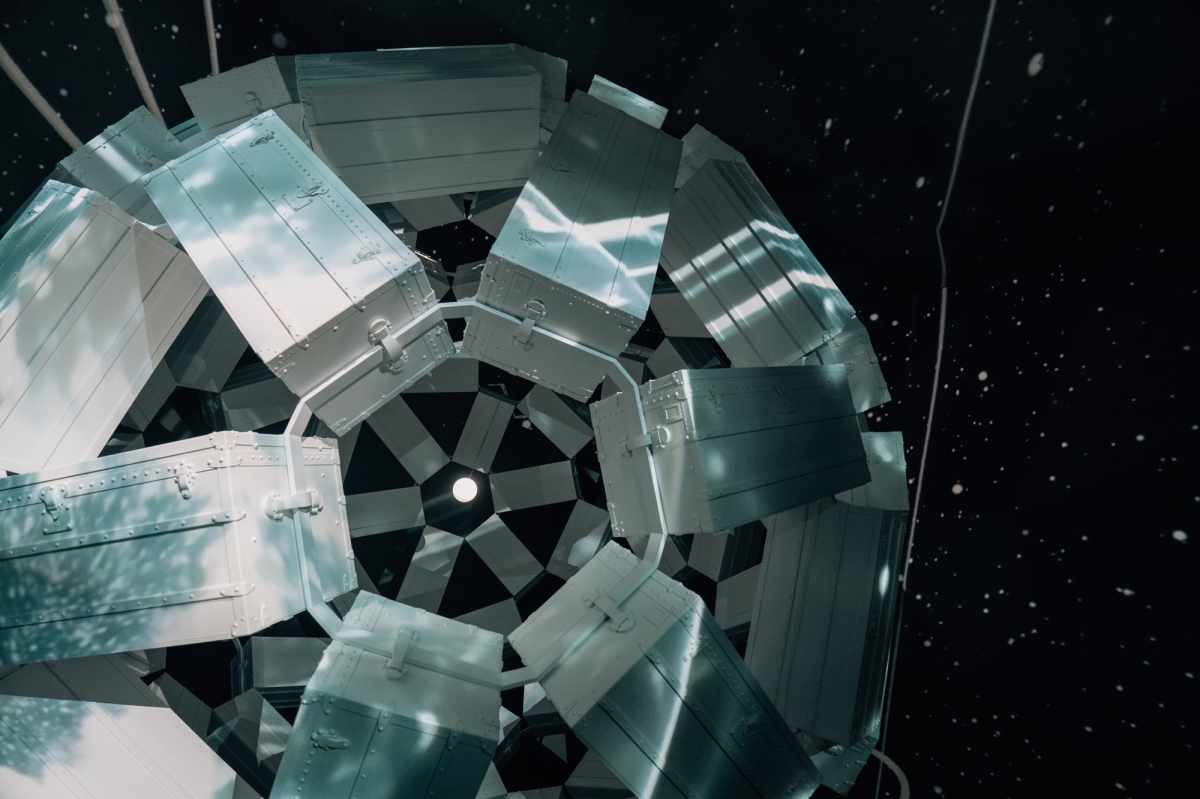

2025大阪世博的「東門」入口,是搭乘地鐵的觀眾們入場的必經之地,順著東門走入大屋根,正面映入眼簾的就是「法國館」。由LVMH策劃展覽內容,Louis Vuitton「硬箱圖書館」、Dior經典時裝、Celine與Chaumet的深厚工藝⋯⋯,加上日本建築師重松象平、新媒體藝術家真鍋大度的藝術創作,交織出一場融合時尚、設計與自然的絕美展演。

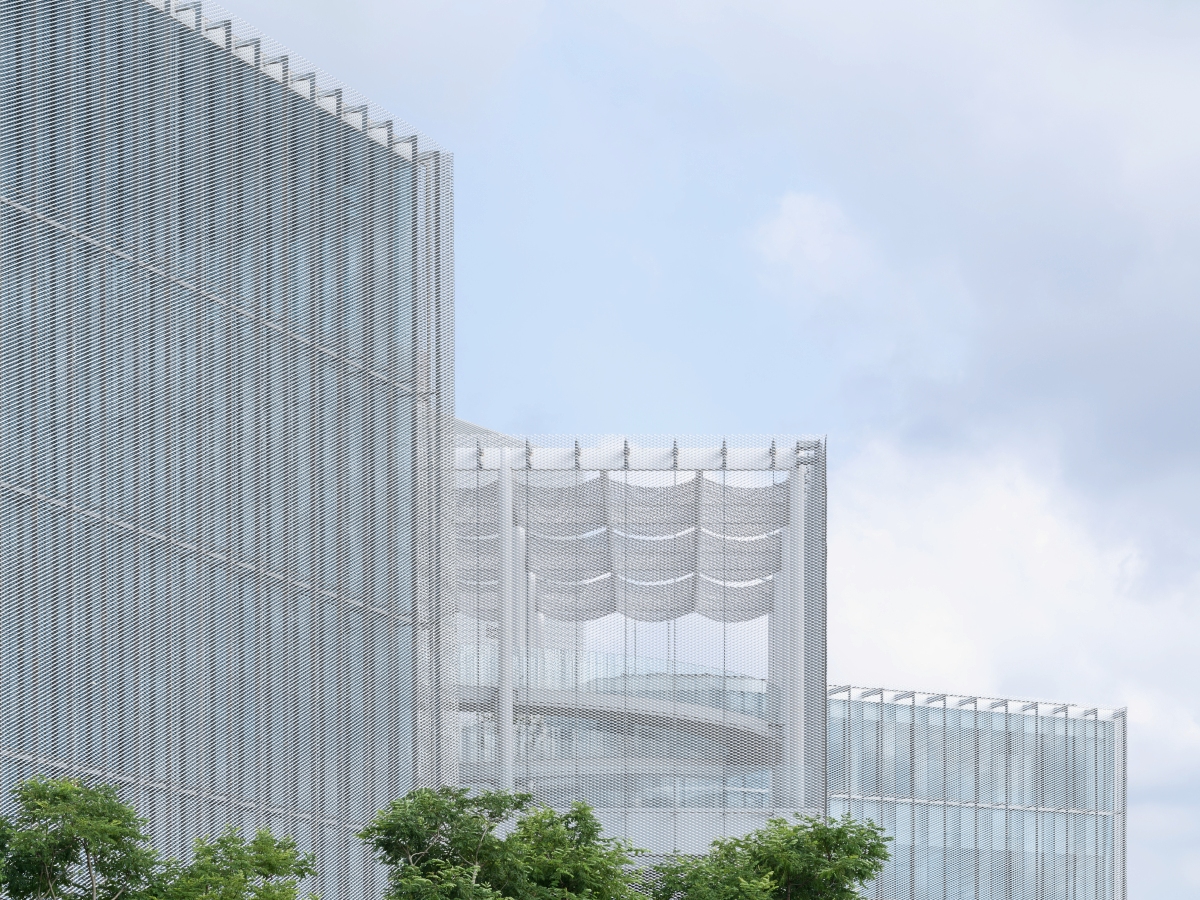

除了展覽內容,法國館的建築亦值得注目。展館由法國建築事務所Coldefy與義大利建築與創新團隊CRA-Carlo Ratti Associati聯手打造,以「自然劇場(Theatrum Naturae)」為概念,搭配展覽敘事的3個章節:先從地面步向螺旋階梯,蜿蜒而上後進入展場空間,最後通往充滿綠意的花園。觀眾將跟著建築與空間的細膩設計,感受這趟多重感官的體驗旅程。

La Vie專訪到Coldefy建築事務所創辦合夥人暨首席建築師Thomas Coldefy,由他分享「法國館」的設計幕後與私心亮點,以及作為建築師的他,又是怎麼看待與期待本屆大阪世博?

Q:請先分享法國館的設計概念和籌備過程!

法國館的核心概念為:建築是人類生活的舞台,以及承載多元關係的場域。我們自2023年2月的國際競圖啟動整體發想,並於同年8月完成評選。由於本案採設計、施工合一的合約形式,初期即需與設計和施工團隊密切合作。面對世博開幕日(2025年4月)的既定時限,所有的設計與建造時程得在緊湊節奏中精準推進,確保能在世博會完整呈現法國館的精神。

Q:遇到最大的挑戰是什麼?

最大的挑戰莫過於極為緊湊的時程,在既定的開幕日期下,必須以快節奏推進各階段作業,沒有任何延遲空間。此外,這個計畫涉及眾多利害關係人,包括政府、贊助商與其他合作夥伴,也使溝通與協調的難度大幅提升。面對這些挑戰,我們持續採取一貫的設計共創流程,確保效率且各方理念一致。這個方法讓我們得以即時因應變動,更維持了設計的整體性。

Q:私心希望觀眾注意到的法國館亮點是?

我們特別希望觀眾能沉浸於法國館所打造的感官體驗。整座展館的設計,是要引領觀者踏上一段情感旅程,在空間中循著節奏律動——宛如心跳的脈動,緩緩前行。建築本身也參與了這段旅程:立面如水中帷幕,隨風流動;中央則設有一座雕塑裝置,以一對交纏擁抱的愛侶,象徵人與人的連結。

走進展館,觀眾將經歷一場感官導向的展覽,光線、聲音與動態等多重元素,交織出詩意的展場空間。展館後方的「奇蹟花園(Jardin Miraculeux)」也不容錯過,花園與自然交融,成為予人靜心沉思的場所。我們期盼來訪者能細細體會這座展館,從建築、展覽到內容之間的緊密串聯,從中感受到「連結」與「共鳴」的普世訊息。

Q:透過法國館,你想傳達給各地觀眾什麼訊息?

法國館希望傳遞關於「愛」的普世訊息——對他人的愛、對地球的愛,以及對創新的熱愛。這座展館透過建築語彙與感官經驗,詮釋了法國的創意、卓越與永續。我們的設計目的,是促進文化交流與深層對話,不僅延續法國與日本之間深厚的歷史情誼,也展現法國在科技、藝術與環境責任等面向的實力。展館彰顯了法國融合傳統與創新的能力,邀請觀者進入一段詩意、多重感官的沉浸體驗,從中激發對未來的嶄新想像——一個由永續、美學與人際連結所共同構築的和諧世界。

Q:除了法國館,這次大阪世博最期待看到哪個展館?

我們特別期待體驗整體世博園區的空間架構,包括「寂靜之森(Forest of Tranquility)」與環形主構造「大屋根」等主要空間。還有,即便規模較小,但是為了服務大眾所設的公共設施,例如廁所,也值得從設計與城市機能整合的面向關注。這些不同尺度的建築與空間組成,顯現了本屆世博如何在國際舞台上,展現創新企圖與永續思維。

Q:世界博覽會從19世紀舉辦至今,展會本身的意義也隨時代改變,身為建築師,你如何看待2025年舉辦世博的意義?

世界博覽會已從過往以工業為核心的展覽型態,轉變為促進全球對話的平台,聚焦於創新、永續與文化交流,並共同思索我們所共享的未來。法國館的設計正回應了這樣的轉變,邀請觀者步入一座「生命劇場」,在其中你既是演員也是觀眾,走過一段人類與環境緊密共生的旅程。

當我們探討世博會在當代社會中的角色轉變,也意味著必須重新想像自然與人為之間的關係。我們嘗試探索各種「智慧」的型態,無論是有機的還是科技的,如何共同參與、重新定義人與環境之間的連結。在這樣的脈絡下,世博不再僅僅是展現進步的舞台,而更像是一座思想實驗室,引領人們重新思考自身與世界的互動方式,孕育跨越自然、科技和人類創意界線的全新解方,朝向更永續、更緊密連結的未來。

2025大阪世博「法國館」

時間:2025年4月13日~10月13日

更多資訊可見法國館官方社群

採訪整理|張以潔

攝影|蔡耀徴、Julien Lanoo、Vincent Desailly

圖片提供|Coldefy & CRA-Carlo Ratti Associati