2025大阪世博於4月13日正式開幕!「荷蘭館」以懸浮空中的發光球體,和結合米飛兔的策展內容成為參觀焦點。La Vie專訪建築團隊RAU Architects,不僅分享建築設計細節與幕後,也不諱直言世博耗費巨大,與當今重視的永續議題如何矛盾,又該如何解?而編輯也實際踏訪夢洲,帶回第一手的荷蘭館參觀心得!

如太陽般的巨大發光球體冉冉升起——這是「荷蘭館」從釋出模擬圖後就烙印在眾人心中的印象,而觀眾也會在入場之前,拿到一顆小球,球上設有感應裝置,只要碰觸展場上的感應點,球體即會發光。從建築到展覽,荷蘭館以「球」的形象貫穿,而這顆球,即象徵了我們所處的地球,指向荷蘭館想探討的永續議題。

永續已是當今顯學,倡議此概念的展覽已非常多見,面對此一容易淪為「說教」的命題,荷蘭館選擇將展場體驗簡化,讓觀眾手捧小球穿梭展場、拿球觸碰感應裝置等自然行為,理解到永續理念。例如,要啟動牆面的聲光裝置,必須越多顆球同時接觸牆面才能達到,若僅有一顆球是無效的,由此連結到人類必須合作,才能迎向未來。又或是,觀眾拿著球在展場移動時,勢必會雙手捧著,小心呵護其不掉到地上,隱喻了人類必須悉心照料地球。搭配展場的各式新媒體藝術影像,造就一場簡潔而印象深刻的體驗。

La Vie也專訪到建築團隊RAU Architects創辦人Thomas Rau,就由他現身說法荷蘭館如何步步發想與落實,以及他對於永續議題、世博意義等的想法與見解!

Q:請先分享荷蘭館的設計概念和籌備過程!

這趟設計旅程始於3年前,目標從一開始就很明確——不僅要打造一座裝載展覽的容器(這在世博中十分常見),而是創造一座「建築即訊息」的場館。無論是細節、材質,或服務人員的手勢,每一個元素都有我們想講述的故事。因此我們採取整體性的設計方法,將建築化為「新曙光(A New Dawn)」的具象呈現——由循環經濟、潔淨能源與國際合作推動的未來。展館的核心,是一顆發光的「人造太陽」球體。這顆直徑10.6公尺的球,象徵從水中汲取的再生能源,尺寸則呼應了岡本太郎在1970大阪世博設計的「太陽之塔」,其頂部的金色面具,藉此向歷史傳承致敬。

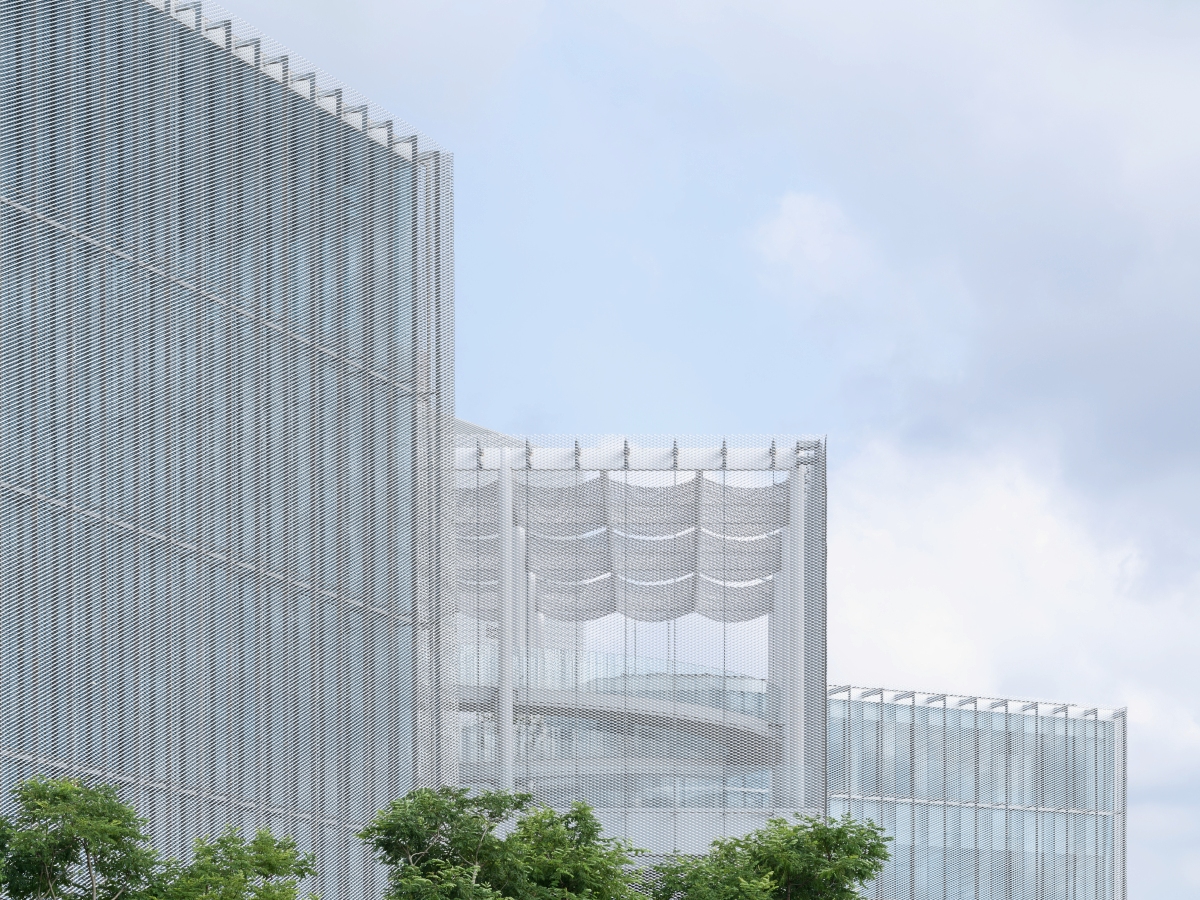

我們同時深入汲取日本文化精神,外立面以長達425公尺的波浪狀板條構成,象徵流動的水流,紀念了荷蘭與日本長達425年的交流。這段淵源可追溯至江戶時代,當時日本實施嚴格的鎖國政策,荷蘭幾乎成為唯一的對外貿易國。當時因資源有限孕育出節制、再利用的文化,正是當今所謂的循環經濟的前身。整座展館為可拆解式設計,世博結束後將於新場域重新組裝,確保所有材料皆能持續被利用。建築因此成為一種敘事工具,不僅講述「我們建了什麼」,更講述「我們從現在開始應該如何建造」。

Q:遇到最大的挑戰是什麼?

這個計畫本身便充滿複雜的挑戰。例如在填海造陸的鬆軟土壤上施工,確保建築能夠抵禦地震與颱風,打造出一顆看似漂浮、卻又能讓參觀者進入內部的球體結構。

但真正的挑戰,其實來自「人」的層面。我們的團隊橫跨不同文化、語言、專業領域與時區,在思考模式、解決問題方式與溝通語境上都截然不同。如何「對齊」這些差異,成為我們最需要持續投入的課題,也需要不斷理解、共感與協作。也正因如此,「共識之地(Common Ground)」此一主題不僅僅是設計的概念,更是我們整個合作歷程的真實寫照,是促使計畫得以實現的基石。

Q:私心希望觀眾注意到的荷蘭館亮點?

其實有兩個。首先是夜晚發光的球體,這顆看似懸浮於空中的大球,象徵著永續與創新,引人驚嘆和反思。

第二則是遍布展館各處的QR Code。這些簡單卻充滿力量的設計,讓「循環經濟」不再只是抽象概念,而變得具體可見、可參與。透過掃描,參觀者可以即時了解建築中各項材料的來源與再利用方式,讓繁複的永續理念,化為一場吸引人且可互動的體驗。我們希望參觀者不只是走進這座展館,更能與其背後的價值產生共鳴。

Q:透過荷蘭館,你想傳達給各地觀眾什麼訊息?

這個訊息很簡單,卻極具迫切性:唯有彼此合作,我們才能解決當今全球所面臨的挑戰。荷蘭館邀請來自世界各地的人在此相遇,在這個空間,差異將被尊重,合作則被視為必要基礎。

同時,我們也希望參觀者能反思一個更深層的觀點:我們是地球的過客,而非主人。這顆星球是一個封閉系統,不會有全新的資源從外界進入。資源如果不能再生,即是有限。因此我們必須轉向循環性的思維,也就是讓有限資源得以持續流通、再利用的系統性方法。

這項原則正是荷蘭館的設計核心。展館為完全可拆卸結構,從一開始便以再利用為前提而建,確保每一個元素在世博結束後,仍能以另一種形式延續。透過這場實驗,我們邀請參觀者一同邁入「新曙光」,一個由循環、責任與共享願景所形塑的未來,並重新定義我們該如何共同生活。

Q:除了荷蘭館,這次大阪世博最期待看到哪個展館?

我們特別期待造訪日本館,它將深入呈現日本豐富的文化。在「水之廣場」的《藍夜彩虹遊行》(Under the Midnight Rainbow)水舞秀也是必看。最後,藤本壯介設計的「大屋根」堪稱是建築奇觀!

Q:世界博覽會從19世紀舉辦至今,展會本身的意義也隨時代改變,身為建築師,你如何看待2025年舉辦世博的意義?

世界博覽會至今仍具備巨大潛能,作為文化交流、創新實驗與啟發想像的平台。此時此刻,我們比以往都更需要實體場域,讓各國能面對面交換想法、共同面對全球挑戰,而世博正是實現此對話的場所。然而,我們也必須正視某些無法忽視的問題。世博是極為高昂的工程,需要投入龐大的資金、能源與建材,卻只為了短短幾個月。各國展館在同一場域因建造與運輸造成的環境衝擊,在資源緊縮與氣候危機的現況下,更顯得迫切且具爭議性。

不過矛盾的是,正因為這種「高度集中」,無論是人群、創意或目的,讓世博具有真實的影響力。在同一個場域實際相聚,所激發的行動力與觀念轉變,往往是數位交流難以取代的。若能以更具責任感的方式策劃與執行,世博是可以成為創新實踐的試驗場,也是凝聚共識、塑造永續與包容未來的契機。

採訪整理|張以潔

攝影|Zhu Yumeng、Daniel Koeb

更多精彩內容請見 La Vie 2025/6月號《2025大阪世博設計攻略》

2025大阪世博「荷蘭館」

時間:2025年4月13日~10月13日

更多資訊可見荷蘭館官方網站