2026臺南月津港燈節將於2月7日起在鹽水月津港親水公園登場,展期至3月8日。今年月津港燈節邁入第16週年,以「儲存未來鹽水的想像-雲端光景 Cloudscape」為主題,結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶,邀請人們走入夜間河港,感受一場橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

本屆燈節共規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」3大展區,集結來自臺灣、日本及韓國等地藝術家參與創作,展出60組作品,將整座月津港河域轉化為一座漂浮於時空與想像之間的光藝術場域。藝術家們擷取鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀,透過光、霧、聲音與互動裝置,重新詮釋地方記憶,也為城市描繪出多元而開放的未來想像。

今年參展作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體創作,內容呼應鹽水蜂炮、信仰儀式與日常生活記憶,展現傳統文化在當代語境中的轉化與延續。另外,開幕啟燈晚會將於2月7日晚間登場,現場將於月津港親水公園設置水上舞台,結合燈光投影與音樂演出,為燈節揭開序幕。

藝術燈區作品亮點一次看

2026年月津港燈節以「雲端光景」為題,將整座河域視為漂浮於時空與數據流之間的開放場域,透過藝術家的參與,展開「想像的上傳」與「感知的體驗下載」。在此,「雲端」不僅是科技術語,更是一個由光、霧氣與藝術裝置構成的感知界面。藝術家把對鹽水未來的情感、人文歷史與自然景觀轉化為光與裝置,部署於這座虛實交錯的古城之中;當夜色與水霧交織,作品化為訊號般的光景,使鹽水的未來在此刻被重新生成。觀眾漫步其間,以身體與感官下載屬於自己的光景,帶走一段與鹽水共同想像的未來。

《天馬獸》|森岡厚次&京都藝術大學

出生於日本京都的森岡厚次 (Morioka Koji),帶領京都藝術大學學生共同製作,作品使用透光的日本和紙,創作融合日本傳統元素、自然題材與當代人文思維的立體雕塑作品。此次的《天馬獸》作品,為一頭來自雲端的神獸,靜靜駐留於水面之上。半透明的和紙光體散發柔亮光暈,彷彿夢想在夜色中緩緩成形。牠的獨角象徵理想與科技的交融,翅翼如雲層般開展,映照在河面,形成上下兩個時空的鏡像。

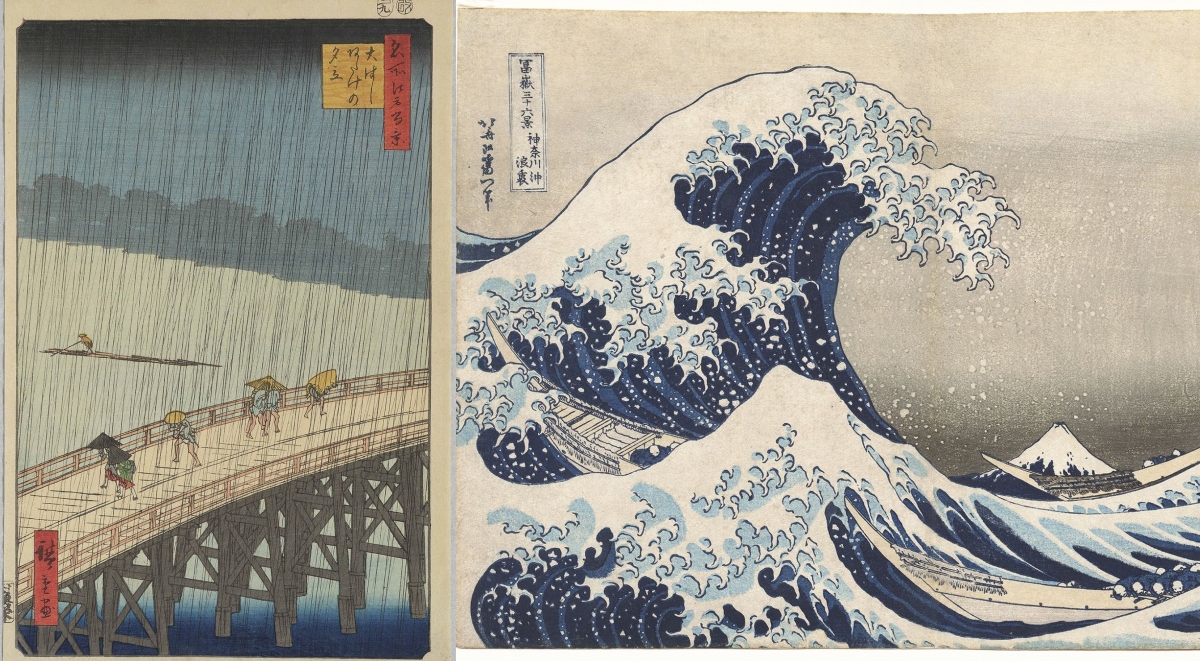

《光・蜂炮》|黑川互動媒體藝術

創作團隊「黑川互動媒體藝術」此次的作品,將傳統慶典轉譯為當代的「光之節點」,使觀眾成為儀式的一部分,體驗地方信仰如何在科技中持續燃燒。當雷射與聲音在空氣中交錯,光束如蜂炮般迸裂,散成無數細碎的記憶。觀眾站在光牆之中,能感受到身體被聲波震盪,霧氣流動、光線折射,每一次閃爍都像在時間裡留下殘影。這是一場關於記憶的再啟動,蜂炮的能量被重構為雲端中的共振資料,成為可被感知的數位儀式。

《雲瀑》|王振瑋

以大型藝術裝置為特色的藝術家王振瑋,此次作品以日常建材重組自然的動勢,讓「瀑布」成為科技與環境之間的轉譯介面。當觀眾穿越橋面,光流在腳下閃動,彷彿跨越真實與雲端之間的界面。從橋側傾瀉而下的彩色光帶,如同一場懸浮的瀑布,將橋梁與水面連為一體。白天反射日光、夜晚則化為流動的數據之河,色彩隨風變化,閃爍如電流。

《光電獸#46 - 霧幻光景》|姚仲涵 + VISION BASE

代表作包括《光電獸》系列等多件大型戶外聲光裝置的藝術家姚仲涵,此次作品以霧氣與光為核心語言,將自然現象轉化為數位感知的劇場。霧氣在水面上擴散,燈光穿透其中形成層層光域,光束與霧粒相互作用,生成不斷變幻的影像。作品的聲音取樣自鹽水蜂炮,轉化為電聲節奏,使能量在空氣中震動。沿著水岸行走於霧光之間,如同進入一個可呼吸的數據雲層。此作延續藝術家對「聲光共構感知」的探索,將傳統能量祭儀轉譯為雲端時代的「光之儀式」。

《永動的瞬間》|有用主張

活躍於國內外許多藝術節及燈節展覽活動的有用主張,本次作品弧形的金屬結構與LED光帶組成,看似凝結於某個瞬間,卻在細微的閃爍中持續變化。月的形體在水面倒映,映出孩童的輪廓與對視的剪影,象徵未被言說的未來與記憶的回聲。觀眾站在光影之間,能感受到「永恆」其實由無數短暫的片刻構成。這是一個靜默卻富含張力的裝置,使人思索存在的節奏,以及光如何在時間的流動中留下自身的形跡。

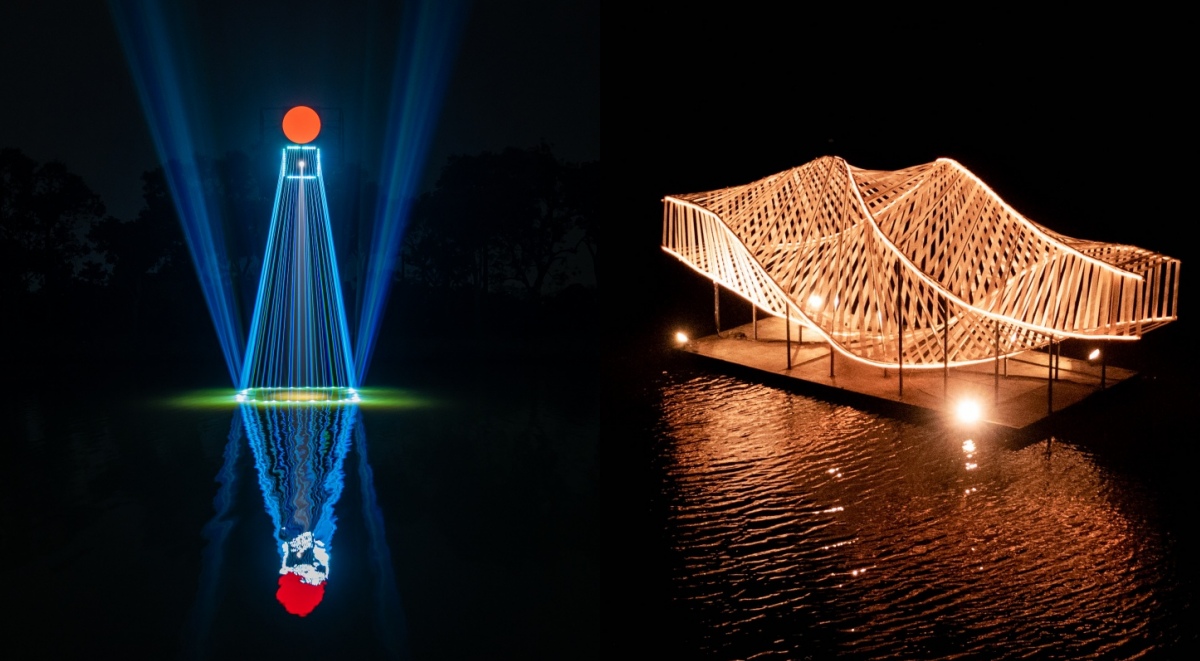

《飄落一片光景》|禹禹藝術工作室

來自臺南鹽水的「禹禹藝術工作室」,善用竹材與複合媒材,發揮材料本身的獨特特性,追求極簡的雕塑性。本次作品以竹材與霧氣構成,猶如輕輕飄落在水面的彎月與雲朵。當人們走上橋面,霧光在腳邊升起,瀰漫於空氣之中。月光的弧線與霧氣的柔軟,形成一個介於虛幻與真實之間的感知場。觀眾在其中穿行時,能感受到空間似乎正在呼吸,光隨步伐微微變化,帶出時間的節奏。作品以簡潔的結構捕捉夜的靜謐,讓光與霧化為一種可被體驗的存在狀態。

《蟄伏III - 水月》|丁建中

藝術家丁建中以「光」作為常用的媒材串連出創作的軸線,並呼應空間與時間之關係。此次作品以鹽水月津港的水文地景為靈感,運用弧形結構交織成如潮汐般的律動之門。日落時分,光影透過層疊的半透明幕面折射與映照,形成如水波般的流動幻象。觀者隨步伐穿行於光與影的縫隙之間,感受時間與空間的交錯。此裝置寓意港灣與人群間的連結,如同光潮不斷湧動,承載在地歷史與當下的共同記憶。

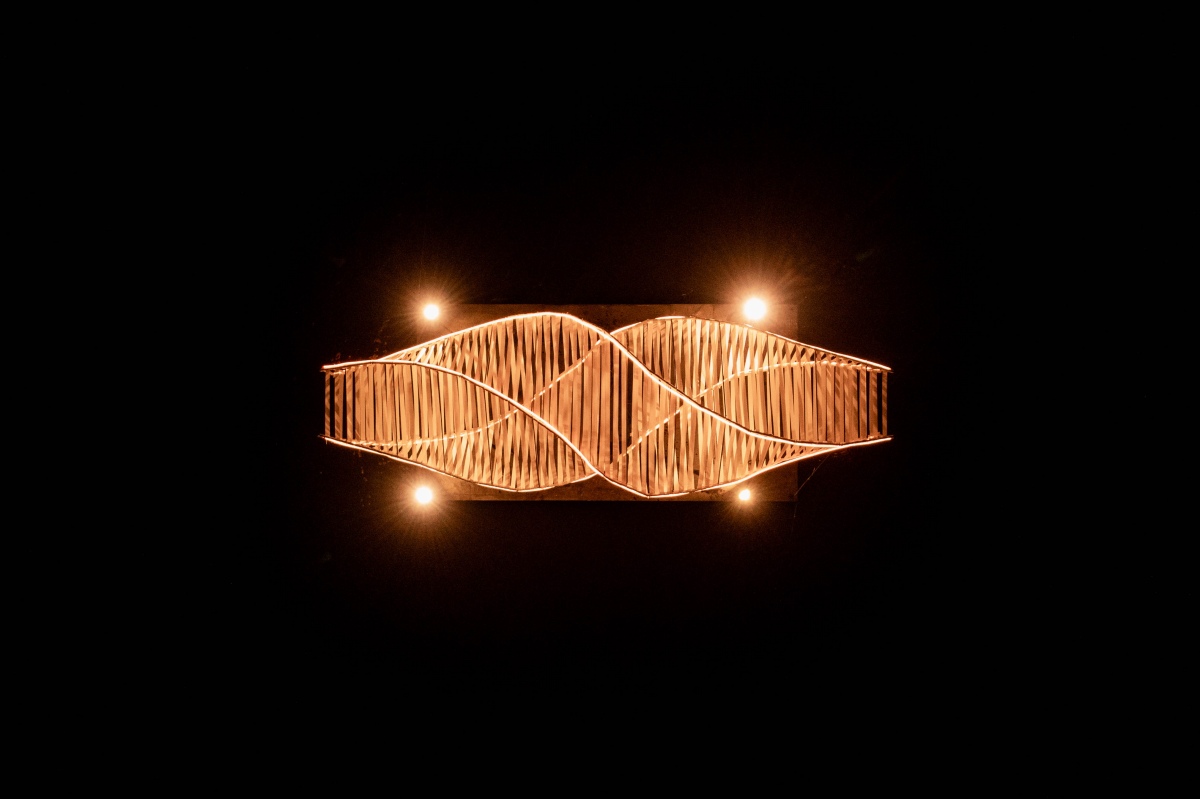

《 波光粼粼 - 維度遊蕩》|陳婉宜 & 吳冠葳

這件作品以半透帆布營造穿透感,仿若置身於不同維度的通道。作品透過光的流動開啟了通道的入口,一座四股螺旋的光之通道橫亙於河道之間,側看如一座連接兩地的橋體。觀眾以視覺穿越其中,彷彿走入時空縫隙。光與霧在結構間交織,空間在視角轉換中扭轉。

《呼吸》|朴奉伎

來自南韓的朴奉伎 (Bonggi Park),其創作與自然密不可分:他運用自然素材,在自然中探討自然。本次作品以最基本的生命動作作為出發點,將「呼吸」化為自然節律與數位節拍交錯成新的生命場,彷彿資料在空氣中流動,也讓人意識到自己正是系統的一部分。在橋上,一道由光構成的有機形體隨節奏閃爍,像是在吐納模擬生命的呼吸節奏,也暗示人與環境間看不見的互動能量。觀眾行經其中,能感受到一種極度緩慢的節奏,提醒我們在快速的世界中重新感知時間。藝術家提供了一個空間,讓我們可以在類似自然的作品中停留和沈思,並深刻地感受到我們與世界一起呼吸。

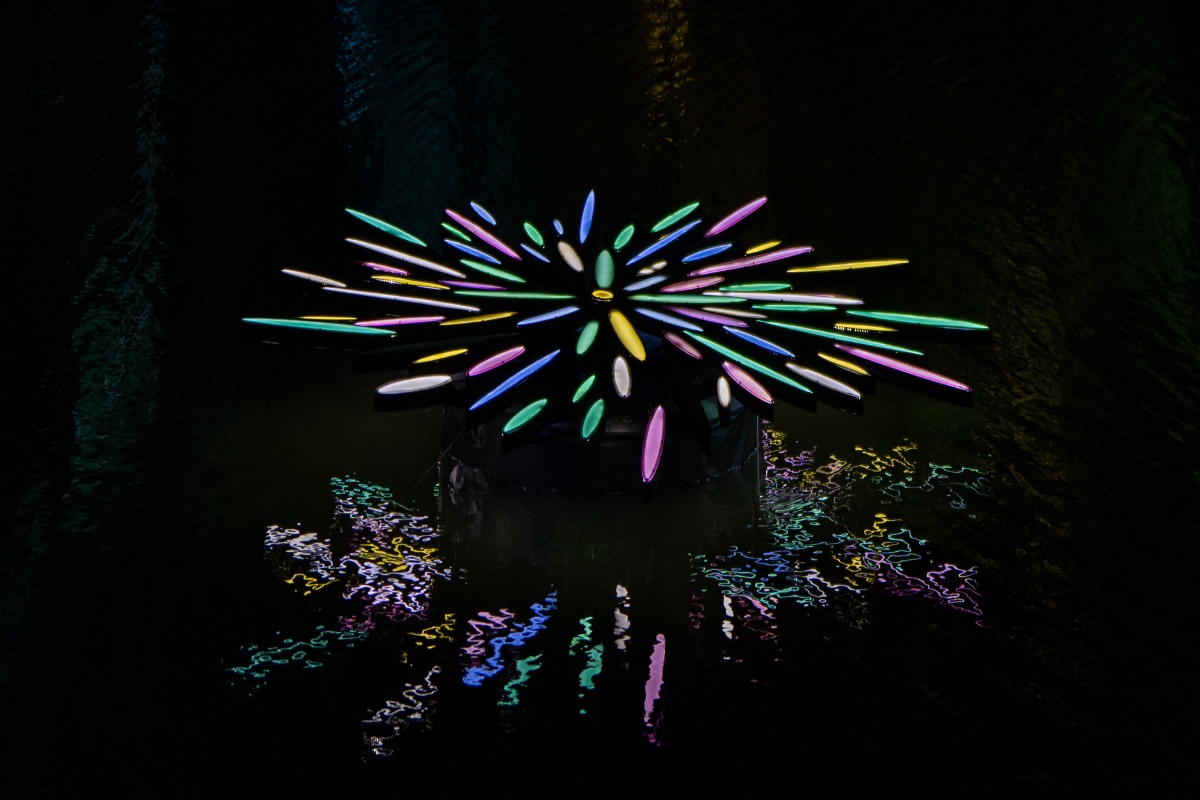

《海上的煙火》|有肩膀工作室

藝術團隊「有肩膀工作室」此次作品靈感取自深海「放散蟲」的構造,藝術家想像自己潛入看不見的世界,將那份潛伏的光帶回現實。作品以發光體呈現生命在極端環境中的延續,也象徵人類對未知的探索慾望。

《浸漬的 ( ) 線 - Upside Down v2》|張方禹

擅長運用光線創造奇景的藝術家張方禹,此次作品延續他長期從2017年開始以光為媒的實驗計畫,將幾何形的光影排列於自然場域,讓人看見人工光如何改寫地貌。當光被水面反射時,上下世界產生對位與交錯,像資料在雲端複製、映射的過程——既真實,又難以觸及。垂直的光線穿越空氣與水面,形成上下鏡像的空間。當觀眾在其間移動,感知被顛倒、延展,如同在兩個維度間遊走。

《真實之後》|千田泰廣

國際知名藝術家千田泰廣(Yasuhiro Chida),此作品曾於多個重要燈節展出,讓觀者體驗其虛幻的空間。它由一個振動裝置、螢光線和紫外線頻閃燈組成。數百條白色螢光線,每條高速振動的螢光線都會對紫外線頻閃燈做出反應,並發出藍色的光。由於視覺暫留的原理,作品的整個表面看起來彷彿在緩緩波動。這是一場「觀看」的實驗——當光線被打碎、折返,我們所見的不再是物體本身,而是感知的延遲。

《天體》|劉佳豪+黃贊倫

藝術家劉佳豪與黃贊倫打造的這件作品,將信仰的形體轉化為感知的界面,使神聖不再遙遠,並且在光影中重新被召喚。漂浮於水面的光之結構以傳統廟宇屋脊為形,卻以光流重塑其輪廓。上層的結構描繪信仰空間的形象,下層垂落的水流則映著光持續傾瀉至水面,如能量的流轉,觀眾仿若進入一場水光的儀式。

《浮光流雲》|都市藝術工作室

由策展單位「都市藝術⼯作室」創作的《浮光流雲》,以流動的光象徵鹽水信仰與文化能量的再度聚合。由上百顆燈籠構成的光體漂浮於河面,隨夜風閃爍,如雲霧般連接港道。觀眾穿行其間,仿佛進入一座由資料與記憶編織的雲端節點,光線在水面反射、交錯成河,讓人同時感受到傳統與未來的交會。此作品以光為語言,邀請人們在體驗中重新下載屬於鹽水的集體記憶。

《旅人 - 往返的身體》|阿部乳坊

出生於日本新潟縣的藝術家阿部乳坊 (Abe Nyubo) ,此作品彷彿剛從另一個世界降落,漂浮於水面的旅人。光線映照著他的軀體,倒影在水中形成第二個自己,虛實交疊。觀眾繞行其側,能感受到他似乎仍在前行——穿越空氣、穿越雲端、穿越我們所熟悉的現實邊界。此作品以「身體」為感知介面,探討人類在數位與真實之間的流動與重疊,回應「雲端光景」對當代存在狀態的提問:在虛與實之間,我們的身體究竟安放於何處?

《稻荷九尾白狐降臨》|夏愛華

藝術家暨策展人夏愛華的這件作品以氣膜結構塑造柔軟而發光的身體,展現靈性與科技的共生。白狐靜靜佇立於霧氣與光影之間,九條尾巴如羽翼般展開,閃耀著微微的光。牠既是守護神,也是能量的化身,穿越雲端降臨人間,守望著流光溢彩的月津港。

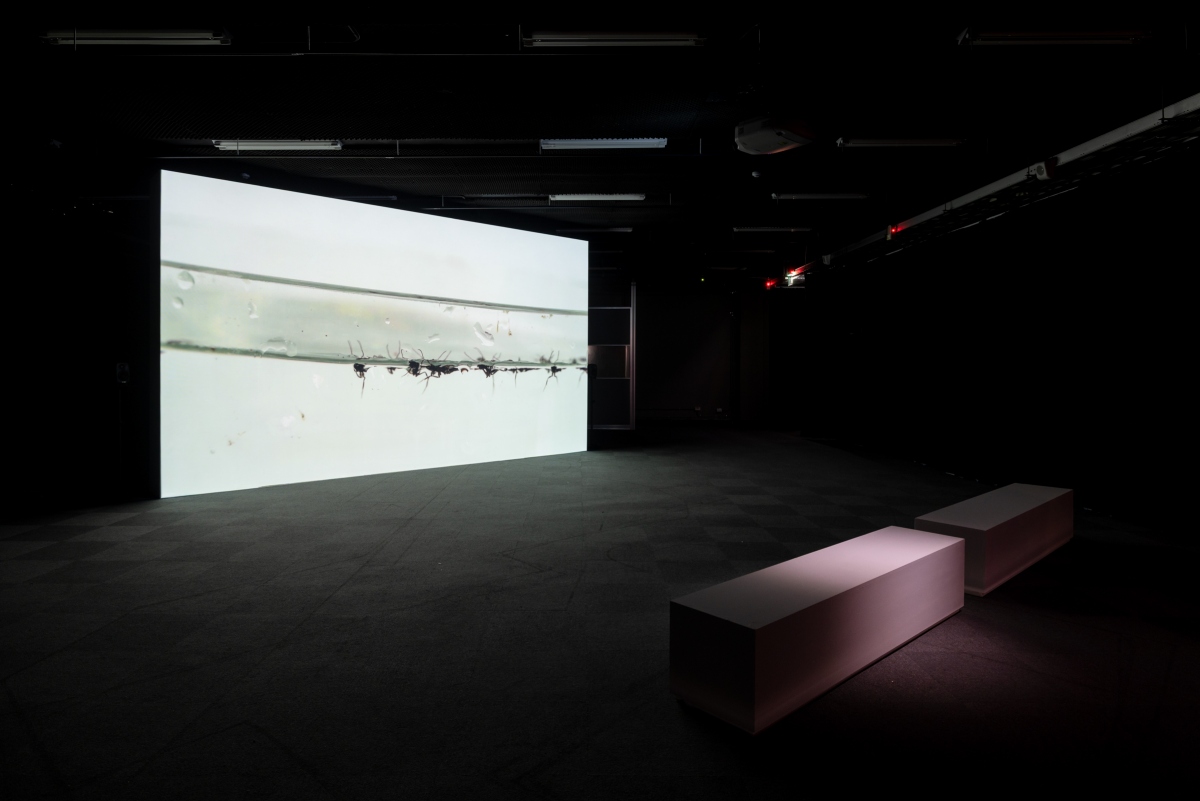

《流域No.6:河》|邱杰森 & 莫珊嵐

藝術家暨獨立策展人邱杰森,與現就讀國立台灣藝術大學當代視覺文化博士班,出生於愛爾蘭科克的法國人,莫珊嵐(Margot Guillemot),

此次的作品以光作為媒介,揭示科技與自然的互滲關係,使雲端的展覽主題具體化於鹽水的水域之上。沿著河岸延展的光之結構,似雲亦似氣流,懸浮在水面上,隨風而動。當光影在水面閃爍,現實與倒影彼此交疊,形成一條介於自然與數據之間的界線。觀眾在岸邊凝視時,彷彿看見能量在河道中流動,光線成為資料的軌跡,將自然的呼吸轉化為資訊的節奏。

《流動的路徑》|無邊製造

藝術團隊「無邊製造」(林俊遑、黃紀虹、鄭子芸),此次作品取材自鹽水傳統的鴿笭文化,將昔日天空中的嗡鳴聲轉譯為河面上的光之語言。當觀眾提起互動竹簍,光的路徑隨之生成,仿若一場即時的數據運算。光與聲在河道上延伸、分岔、回流,象徵人與環境之間的感知交換,此作品讓觀眾的每一次觸發都有了訊息的即時回饋,鴿笭宛如以光速來回在過去與未來之間。

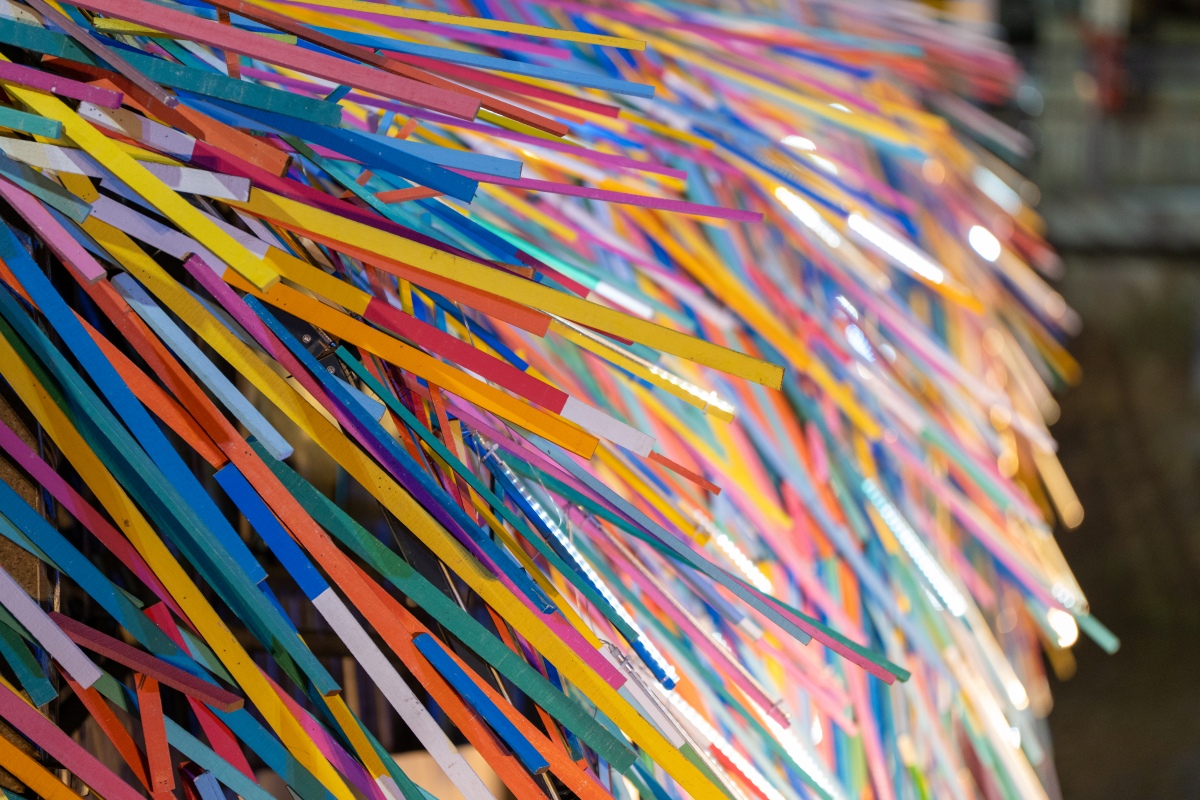

《畫河-月津》|莊志維

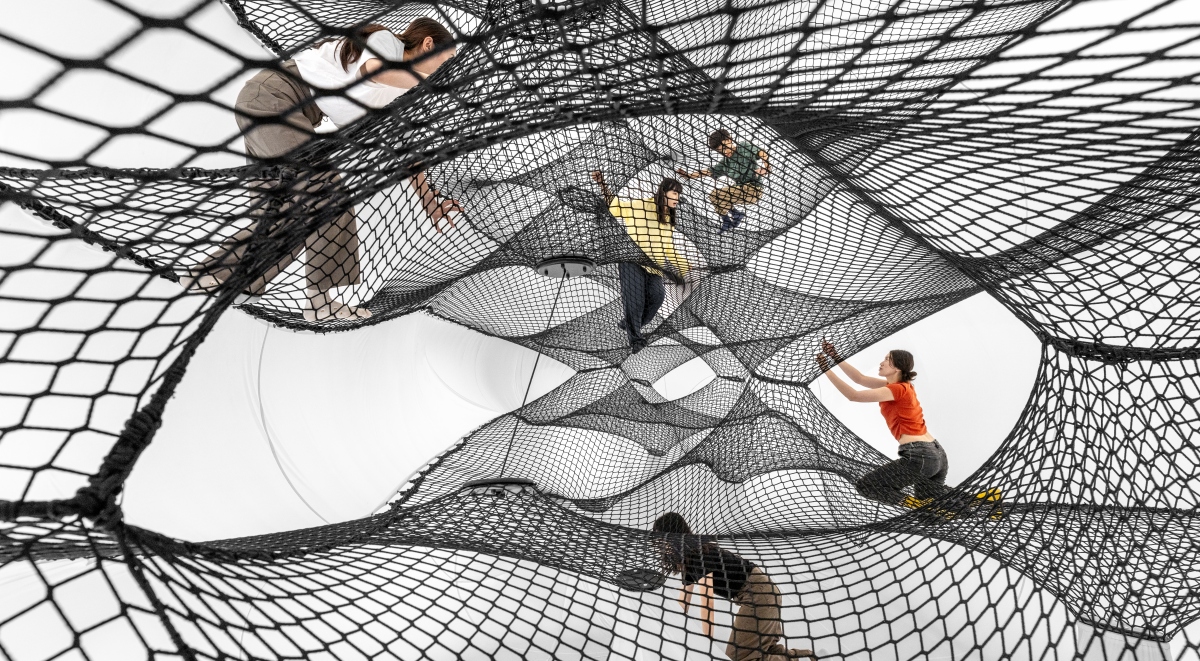

作品致力於跨領域媒材的實驗融合的藝術家莊志維,此次的《畫河-月津》是一件強調公眾參與的現地製作的互動光影裝置。裝置作品設置於月津港岸邊,作品如同一軸白色卷軸,沿著河流蜿蜒的岸邊展開,靜靜等待著被書寫與介入。展覽期間,觀眾受邀使用現場提供的貼紙材料,透過剪裁與拼貼的動作進行集體創作。每一位在地居民與遊客對「鹽水」的記憶與想像,轉化為無數彩色像素,在水流與時間的推移中層層堆疊;最終與周遭環境相互輝映,共構出一幅屬於此時此地、具備「共時性」的集體地景。

《雲貓串遊》|吳騏57

吳騏57的藝術創作範圍涵蓋 IP角色、裝置藝術與插畫、設計,風格童趣奇幻,擅長將插畫藝術延伸至多元媒材及場域,展現獨特視覺敘事力。此次他創作的「雲貓」,總愛到處串門子,承載著鹽水的日常。蜂炮的光、月津港的水影、鳥兒捎來的呢喃,也凝聚成了祈願與想像,化為藝術的形體。

2026月津港燈節

時間|2026/2/7(六)-3/8(日)

地點|鹽水月津港親水公園X鹽水歷史街區

每日點燈時間

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬|藝術燈區.月津超新星(船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈)

𝟭𝟴:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬|巷弄燈區

交通資訊可點此至臉書查看

資料提供|都市藝術工作室、文字整理|Adela Cheng