亞紀畫廊年度攝影展《TOKYO》將於2025年7月22日至8月23日登場,集結陳澄波、William Klein、森山大道、中平卓馬、川內倫子等14位跨世代藝術家作品,以昭和百年視野重構都市文化記憶。東京的「永遠進行式」所指為何?這場群展將以3大章節引你將目光依序投向過往年代裡的繁華與蒼白、希望與幻滅,以及——永遠應當是現在進行式的精神存續。

亞紀畫廊2018年成立至今製作過許多關於華人、亞洲戰後與當代藝術的展覽,此次年度攝影企劃展《TOKYO》首度依循歷史脈絡,以14位藝術家、時間跨度從1926到2025年的作品,呈現東京自昭和元年以來百年間歷經社會文化變遷的藝術史圖景。「在昭和百年之際重新理解東京,也就是重新思考這座城市如何成為東亞現代化的交會點,並在全球化過程中不斷折返自身文化的根源。」策展人黃亞紀以昭和百年時光為軸、數起重大事件為切點,構思3段別具意義的敘事章節,更從昭和51年生的自己延伸而論所謂「中間」一代,此刻站在這一百年的「中間」,如何回望和開創。

「我們這一代長年處於社會、文化、甚至經濟結構的『中間位置』——是成長於戰後秩序尾聲的一代,也是傳統與新自由主義交錯之際的目擊者。我們未曾親歷戰爭,卻被戰後價值系統與其裂縫所形塑;我們不是接班者,也不是破壞者,卻往往必須成為調和者與重構者。」——策展人黃亞紀

3大章節綜觀日本藝術百年流變

首章:1920–1940年代

1926年,昭和元年,台灣藝術家陳澄波首次入選「帝展」(日本美術展覽會前身),並於同年完成以東京國立博物館為主體的畫作〈秋之博物館〉,建構出跨文化視角下的都市藝術語言。1932至1935年間,攝影先驅鄧南光則拍下昭和大恐慌後逐漸復甦的東京,揭露了繁華背後潛藏的矛盾。兩件通過不同媒介時代帶出象徵意義的作品形成對話,共同見證東京作為台灣現代化樞紐的複雜性。

接著,展覽將視線轉向藝術家井上有一(Inoue Yuichi)重生的轉折點,其家園在1945年3月9日的東京大空襲下全毀,珍藏書帖、舊作與記憶亦在烈焰中化為烏有。此後,他放棄傳統筆法,轉而創造扭曲潑灑的新書寫;字體的爆裂與潑墨猶如殘垣斷瓦,體現當時日本社會的貧乏與焦灼。其中,「花」字更成為他的代表之作,據說靈感來自空襲當夜,他誤以為紛飛的灰燼是落花或飄雪——在毀滅中殘留的美,是日本戰後精神裂縫中的一縷光亮。

續章:1960-1980年代

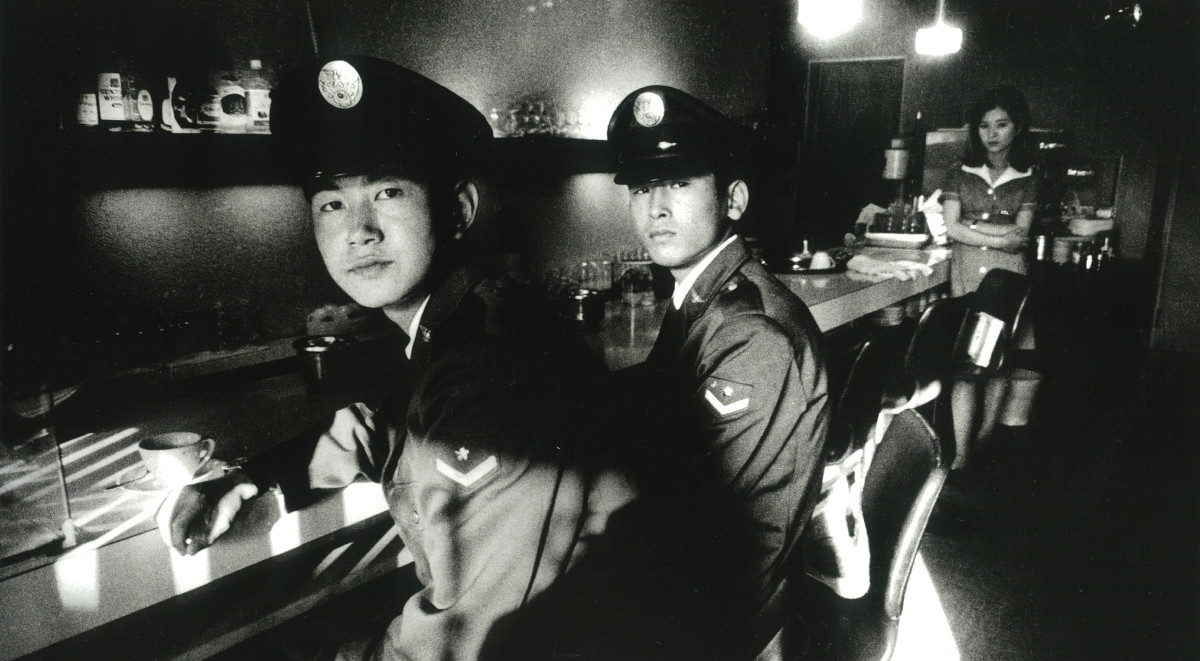

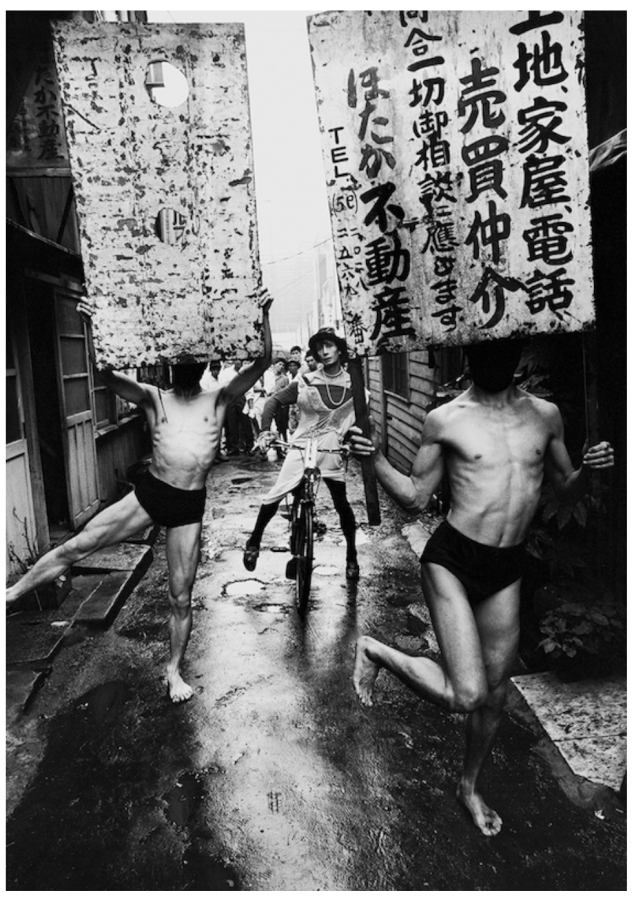

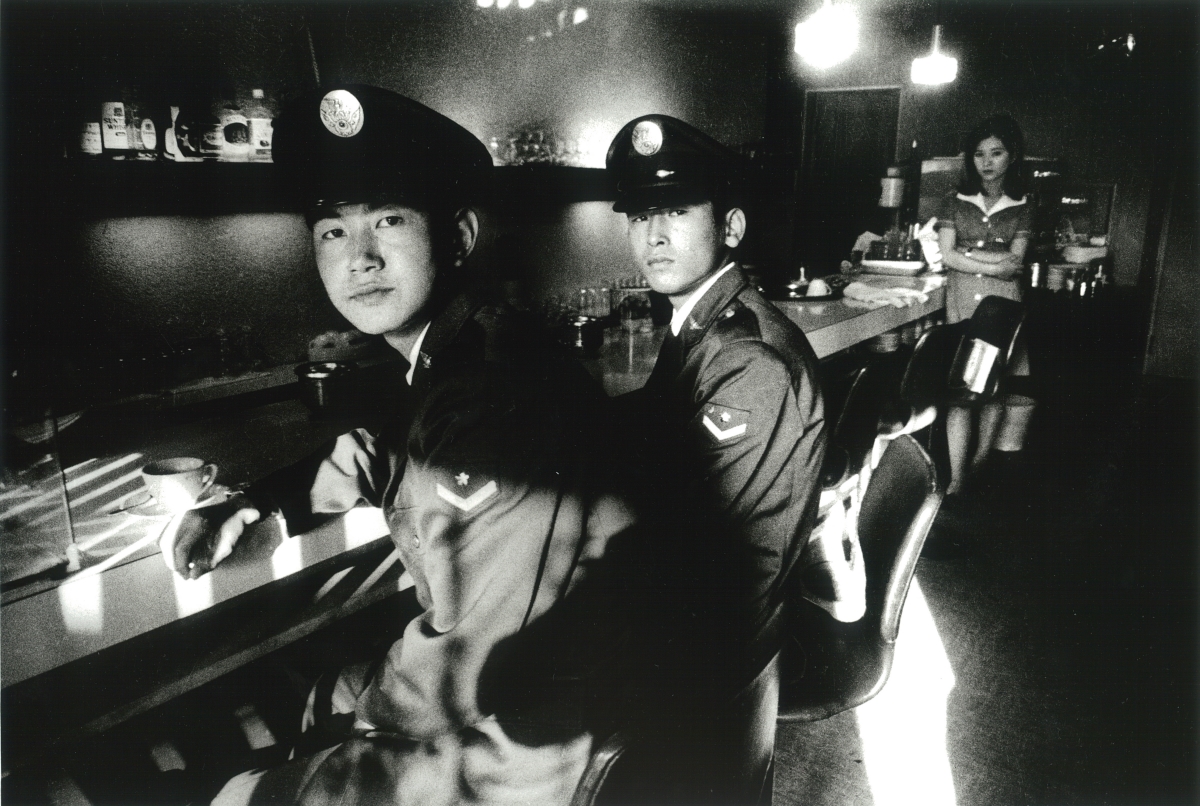

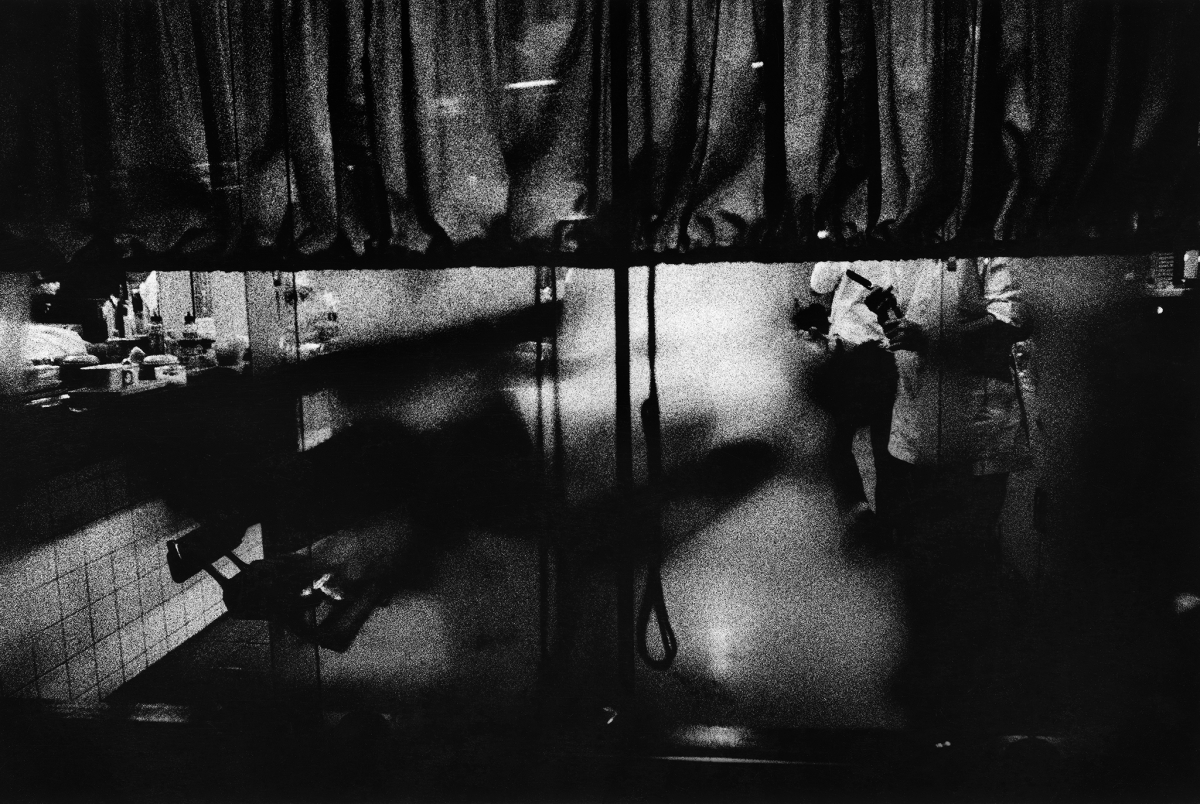

美軍占領期間大量帶進西方思想,年輕世代亦開始投身更民主的文化實踐。1950年起,許多歐美藝術家到日訪問或短暫駐留,更將抽象、偶發、行為、機能主義等觀念引入日本當代藝術語彙。1961年,William Klein拍攝〈Tokyo〉,捕捉戰後左翼運動、街頭生活與青年文化的躁動;細江英公(Hosoe Eikoh)作品〈薔薇刑〉中的三島由紀夫,以身體與攝影共同構築出一種美學政治;森山大道(Moriyama Daido)與中平卓馬(Nakahira Takuma)則將鏡頭探入東京邊緣與裂縫,映見這20年間的城市變遷。

1970年,東京雙年展《人與物之間(Between Man and Matter)》使用中平卓馬倒置工業用地的攝影作為封面,如對當代東京的冷峻反諷。隨高度現代化發展,青年運動挫敗、社會分裂、政治幻滅,物派的興起正是此背景下對生產力過剩與圖像超載的深刻反省。藝術家們提出對物質、空間與感知的最小介入,菅木志雄(Suga Kishio)並將這種極簡的東方物性之美延伸至今,貫穿半個世紀。

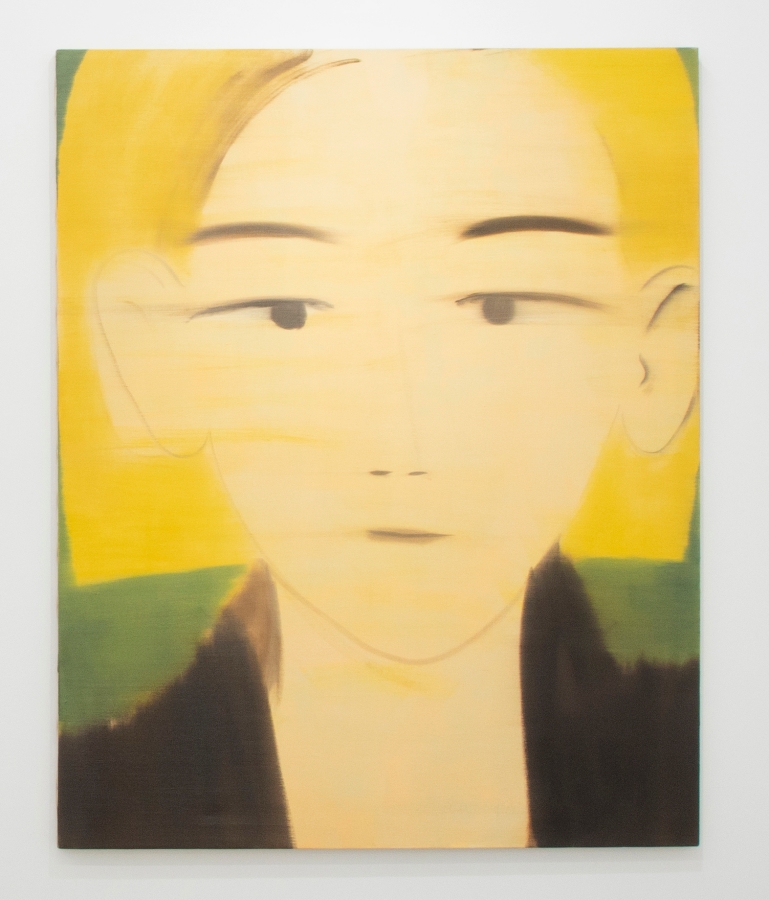

1980年代後半,日本面臨泡沫經濟幻影與世紀末憂鬱,村上隆、奈良美智等藝術家嶄露頭角,創造出可輸出的「超扁平」與「御宅系」語彙;但也有藝術家如杉戶洋(Sugito Hiroshi)選擇直視東京內部的壓抑與失落,以筆下蒼白的日常揭示都市人普遍卻無法言說的焦慮與失語,呈現精神與物理上的雙重惆悵。

終章:2000年代以來

直到邁進21世紀,川內倫子(Kawauchi Rinko)以詩性影像為新世紀定調,關注日常、光影與感性經驗,走向內在世界。她所呈現的城市,不再是速度與現代性的象徵,而是一種情緒地景。

新生代藝術家如高野綾(Takano Aya)、西村有(Nishimura Yu)、南谷理加(Minamitani Rika),則以繪畫、裝置或纖維藝術重新描繪一個碎片化、無所屬的東京;他們的創作亦不再追求宏大敘事,而是回應情緒、記憶與個體生命中的質感斷層,以極高的敏感度捕捉城市與自身的關係。

2024年,西野壯平(Nishino Sohei)攝影作品〈Diorama Map Tokyo〉將疫情後、奧運後的東京重新編織為一張精神地圖——不僅是視覺上的再現,更是對東京作為「永遠進行式」都市文本的當代解讀。

《TOKYO》年度攝影企劃展

- 時間:2025年7月22日至8月23日

- 地點:亞紀畫廊(台北市大安區敦化南路二段97號3樓)

《TOKYO》系列講座

1. 在西方市場規則下,我們如何看懂並收藏日本當代藝術?

- 時間:2025年8月2日15:00-16:30

- 與談人:璞湘創辦人Sophie Wang、双木林號藝術顧問Caitlin Lin、黃亞紀

2. 戰爭畫中沒畫出來的故事:藤田嗣治、彭瑞麟、藤井光的視覺證言

- 時間:2025年8月9日15:00-16:30

- 與談人:北藝大美術系碩士班藝術史與視覺文化組副教授郭昭蘭

3. 在中國資本與日本文化之間,亞洲藝術市場將往哪裡去?

- 時間:2025年8月21日17:00-18:30

- 與談人:佳士得亞太區副主席張丁元、黃亞紀