為什麼建築需要被朝聖?因為空間,唯有親身抵達、行走與停留,才能被真正理解。彡苗空間實驗共同創辦人樂美成,於2025年春季展開為期23天、橫跨洲多國的建築勢聖之旅,同時,他也回憶起學生時期探索自我的壯遊經驗。

➣本文選自La Vie 2026/1月號《一場朝聖的旅行》,更多精彩內容請點此

出國這件事對我並不陌生。父母早期從事國際物流產業,家族成員許多也定居國外。父親常年在外,小時每個寒暑假,我都得飛往他工作所在地去陪他。在泰國生活時,我甚至會坐在當地快遞員的摩托車後座,在曼谷的大街小巷裡穿梭,混雜著異國氣味、速度感與冒險氛圍。我不太安於現狀,機票錢既然都花了,不甘心只待在一個地方,有時探訪家人、履行完家庭聚會的義務後,買張火車票、背著登山包就跳上車,開始屬於我自己的旅程。

一種冒險的執念

在2000年初那個沒有智慧型手機、沒有Google Maps的年代,出國真就是靠著一本《孤獨星球》(Lonely Planet)、紙本地圖和一個指南針。我習慣在當地書店再買一本當地的旅遊書,將在地觀點與《孤獨星球》的評論交叉比對,兩邊都給予高度評價就滿有可能是必訪之地。

我對冒險有一種執念,喜歡觀察人生活的痕跡。大學時期跟著老師參與系內生態廁所的義築團隊去到尼泊爾,結束後留在當地,認識了當地的鼓手朋友,每天跟他的家人一起生活,也在腕上嘗試了傳統的打刺紋身。刺青的圖案不重要,重要的是我在那個當下、那個地點經歷了這件事。我曾在內蒙古,為了觀察當地勞工的生活,住進車站附近的日租房,也曾為了節省預算,住進長滿蟲子的蒙古包。

德國壯遊的一個半月中,在柏林,我踩在猶太博物館那些象徵苦難的鐵片人臉上,聽著金屬撞擊聲在狹長空間回響。看了實踐大學林盛豐老師的節目《城市的遠見》後,我與旅伴也實際走了一趟魯爾工業區,親身感受這曾經的重工業核心,在產業轉移後成功化身文化重鎮的示範地。沿路看著承載歷史記憶的舊工廠,被改造成藝術基地、酒吧、圖書館、甚至音樂場地,也在其中一座音樂場館裡,聽到了人生第一次的SIGUR RÓS現場演出,至今還記憶猶新。

Zollverein School of Management and Design是我認識SANAA的起點,克制的方形建築,安靜立在強烈的工業背景之中。它沒試圖壓過環境,也沒退讓成工業歷史氛圍的背景。看似輕盈、其實非常精準的開窗,令建築、藝術與環境之間的關係變得很難分辨主從。後來參觀他們其他作品,形式與材料都不盡相同,那種不複製成功語彙、只回應當下條件的態度,那時我就感受到了。

在移動中建立設計資料庫

開公司後非常忙碌,空閒時間非常難得,旅行轉變成了另一種方式。像是2025年春季23天的歐洲行,前半段我參與了由「家具分享社群mmm」所規劃與領團的見學行程,團員大多是設計與家具產業背景的專業同好人士,與我過去單打獨鬥的旅行完全不同。在米蘭設計週期間,除了看新品,更觀察品牌如何透過展場呈現自身態度。其中令我印象深刻的,是燈具品牌Flos的新品Maap,透過磁吸式的安裝結構,將光源漫射在整張巨型布幔之間,只有親眼看見,才能感受到那簡單卻充滿突破性、帶有十足張力的設計,其中透出品牌的自信。

此外,我們也造訪設計團隊Alcova策劃的期間限定酒吧「Volca」。這是一個利用廢墟屠宰場舉辦的會外展,在那樣頹圮的環境中設置一個精緻的酒吧與餐廳、吸引大量人潮派對,這種反差感非常迷人,也成為我在空間體驗上的經驗養分。

我們也去了Fondazione Achille Castiglioni,現在由他的女兒Giovanna 經營。在那裡,我看到這位設計巨匠如何從日常生活中捕捉靈感,例如Snoopy Table Lamp、靈感來自路燈弧形的巨大懸臂Arco Floor Lamp,甚至還有一張直接改造自拖拉機座椅的Mezzadro Stool。基金會空間雖然不大,卻充滿了他收集的玩具與打樣過程,這種從平凡生活中提煉設計的專業眼光,是這次最珍貴的養分。藉由這次行程,我也密集走訪了Vitra Campus、廊香教堂(Chapelle Notre-Dame-du-Haut)與Museodi Castelvecchio等等。這些作品不再只是書本裡的案例,而是實際看過、走過之後,累積成我之後工作時能參考的經驗基礎。

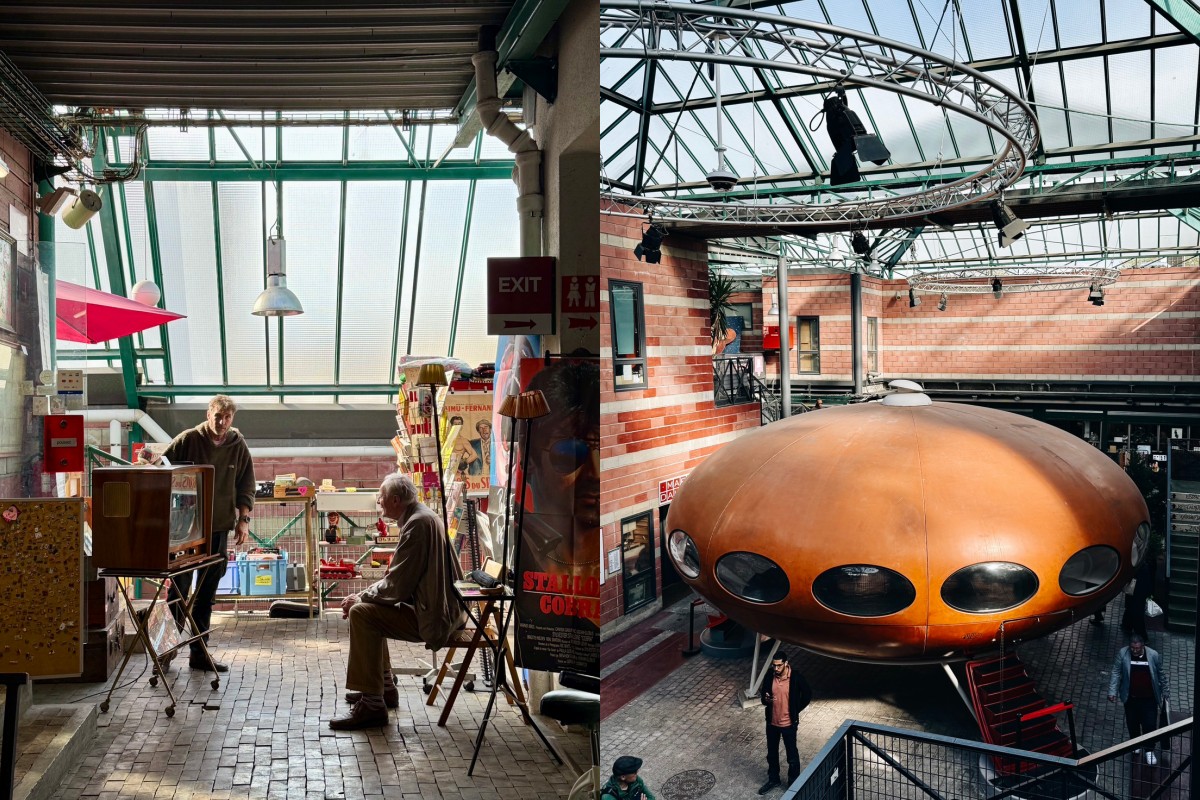

這之後,我與夥伴羅開前往巴黎待了10天,是我第一次造訪這城市。我們住在聖圖安跳蚤市場附近的朋友家,體驗當地人的生活節奏。那裡分區明確,我們看到了著名的飛碟屋建築,還有海量的二手家具與黑膠收藏。羅開當時有些感冒,我們稍微放緩了探索腳步。除了必去的羅浮宮、龐畢度中心、法國電影園(Cinémathèque Française)的Wes Anderson個展,也成功在Fondation Louis Vuitton趕上了David Hockney的大型回顧展。看到這位產量驚人的高齡藝術家不斷跟隨時代改變,甚至用iPad與3D掃描技術創作出一系列作品,那種持續前進的生命力與多元性,對我來說是非常巨大的鼓勵。

以前的遠遊,是透過未知的冒險去確認自己是誰;現在則更多是作為一名專業工作者,逐步建立自己的資料庫。就像家具一樣,要親臨現場,實際感受它的尺度與材質,才能真正了解它如何被使用,也才有判斷依據去和業主討論。我並不會刻意去收集某位建築師的所有作品,我想我的設計風格可能不會一條路走到底,而是想更廣泛體驗、盡可能地看過每一個我感興趣的作品,並將這些體驗轉化爲設計的能量。

歐洲建築名作巡禮地圖

❶ Fondation Louis Vuitton|Paris, France

由Frank Gehry設計,建築以層層堆疊的玻璃帆構成,彷彿一件被放大至建築尺度的雕塑作品。高度複雜的曲面結構,在工程精度與詩意造型之間取得平衡,不僅回應自然環境,也成為巴黎極具代表性的文化地標。

❷ 廊香教堂|Ronchamp, France

位於法國東部,是建築家柯比意最廣為人知的作品之一,也是現代建築史上的經典之作。厚實的牆體、自由曲面與不規則開窗,引導光線緩緩流入室內,光影隨時間變化,形塑出安靜而神聖的空間感,展現建築、光與精神性共存的美妙融合。

❸ Vitra Campus|Weil am Rhein, Germany

由瑞士知名家具品牌Vitra建立,這裡幾乎可說是建築大師作品的收藏樂園,像Zaha Hadid最早落成的作品Vitra Fire Station就坐落於此。而建築群中,我特別喜歡SANAA設計的橢圓形組裝物流工廠Factory Building,以巨大尺度的有機波浪狀白色壓克力幕牆圍塑而成,在潔白而 簡約的設計語彙下,呈現出輕盈、半透明、彷彿與天地融合的外觀,也在強調功能性的工業設施中,保留了優雅而細緻的空間表情。

❹ Fondazione Prada|Milan, Italy

由OMA操刀改造,舊釀酒廠轉型成為當代藝術園區,場域保留原有工業建築的歷史結構,並不試圖以既有風格填補既有建築語彙,而是透 過OMA慣常的當代建材精準介入並表現,讓新與舊之間的衝突得以展開對話,在張力之中形成明確邊界,卻又意外地舒適共存。

❺ Nilufar Depot|Milan, Italy

與mmm一行人出遊才初識這裡。它位於米蘭近郊的工業區,由一處舊倉庫改建而成,是一個將創辦人的家具收藏、展示與銷售巧妙結合,並持續策展中的博物館級家具展示場域。許多只在教科書裡看過的經典家配組合,往往就在不經意之間在此相遇。

❻ Museo di Castelvecchio|Verona, Italy

Carlo Scarpa應是許多建築人心中公認的細節達人。他在古堡修復中,對金屬、石材與木件等不同材料接合方式的處理,實在令人折服。從空間尺度到藝術品的陳列展架皆可見其精湛的手工語彙,讓人不自覺沉浸在那特有的緩慢、細緻而親密的微觀節奏之中。只可惜造訪時部分區域在整修,未來還想再前往一次。

採訪整理|吳哲夫 圖片提供|樂美成 插畫|默尼 Moony

更多精彩內容,請見2026/1月號雜誌《一場朝聖的旅行》!