全球各地住房危機不減,面對高齡化社會,長者的居住權利更是一大議題,而最近法國提出的其中一解方是「把郵局改造為退休後社區」。

由於業務型態與使用需求轉變,法國郵政(La Poste)將國內多處郵政大樓出售給房地產開發集團Acapace,合力將這些建築改建為住宅社區,呼應高齡化社會逐步攀升的需求,提供長者舒適、安全的居住空間。其中,位於法國西側沿岸的布雷斯特(Brest)郵政大樓,就於近期正式落成。

戰後重建的郵政大樓再度整裝

整座郵局建築呈現三翼佈局,其中最古老的一棟始建於1927年,由建築師Georges Milineau設計,引用當時流行的裝飾藝術風格(Art Deco)。可惜的是,該建築在二戰期間全毀,現今我們看到的其實是1950年由建築師Pierre-Jack Laloy重建而成的作品,其立面上以鋼筋混凝土結合實心花崗岩,呈現新地區主義風格(Neo-regionalism)。

過去,除了用於郵政服務外,建築圍繞的中央區域設有屋頂與天窗,員工們在此分揀即將投遞的信件。而鄰近街道的拱門入口,則是車輛載運郵件的出入通道。

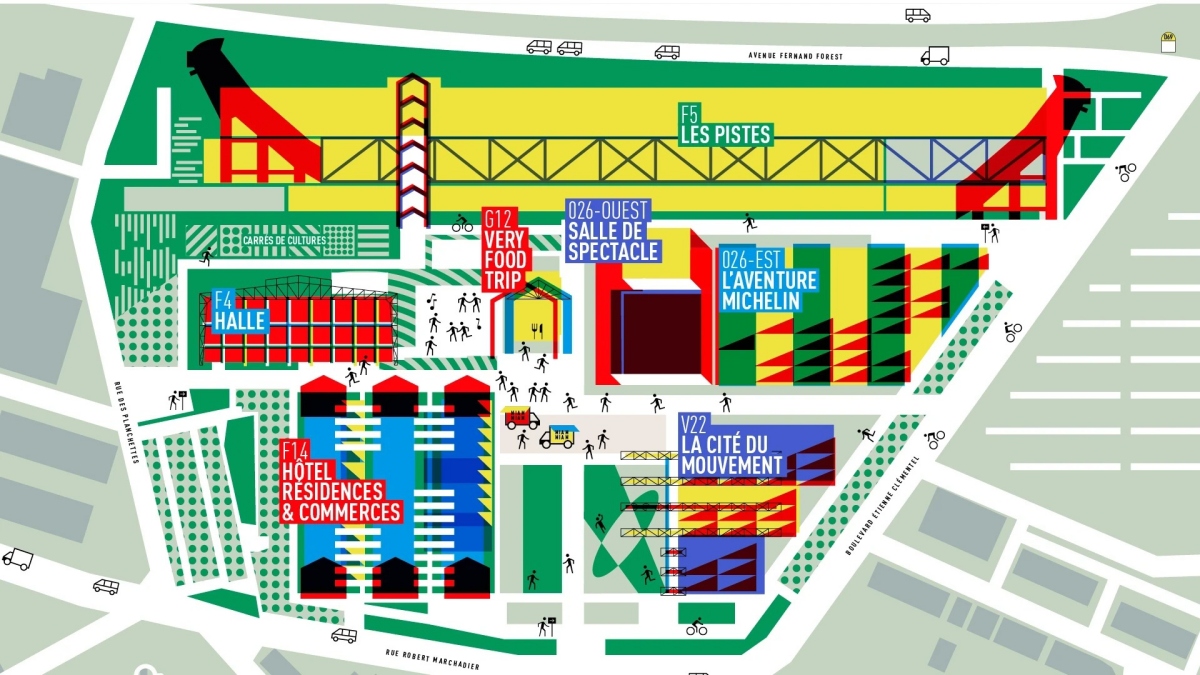

負責本次改建計畫的Chatillon Architectes將原先的三個翼樓規劃成多個建築單元,並進行全面翻修。建築團隊充分利用既有的方正格局與採光優勢,北側採玻璃磚帷幕牆,呼應庭院的天窗;南側則增建陽台,讓住戶享有私人戶外空間。另外,部分牆面與陽台底部也採用木材,為整體空間增添溫潤的質感。

過往作為配送中心用途的中央庭院,其結構雖已年久失修而必須拆除,團隊仍保留部分牆面作為歷史記憶的象徵,將此區轉化為社區的公共空間,設置接待櫃檯、餐飲等服務。

增建第四棟側翼,向戰後建築風格致敬

除此之外,為滿足住宅與公共設施需求,Chatillon Architectes還在庭院中增建一座建築。這座新建築將庭院一分為二,並以通透的大廳連結兩處,讓社區的公共空間自然而然地延伸至戶外。

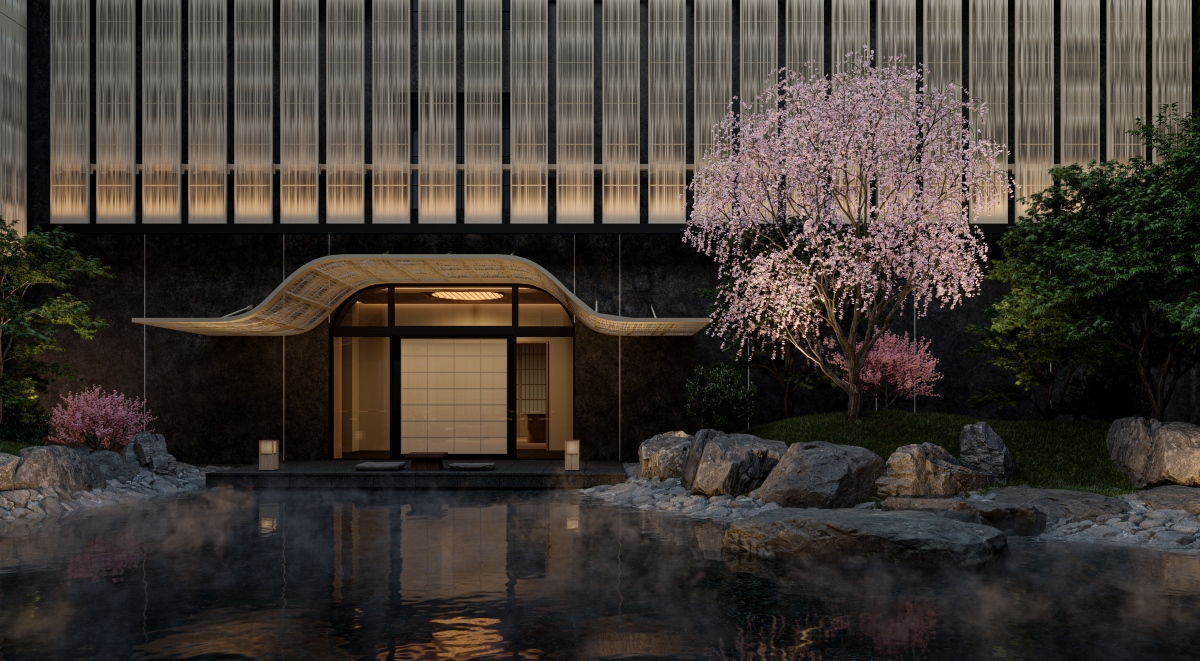

新建築雖然以明確的當代風格呈現,卻仍能融入既有建築並與之對話。結構上採用鋼筋混凝土搭配理性的構造系統,向戰後建築風格致敬;挑高的一樓以6根等距柱列支撐,也讓立面設計上擁有更多自由發揮的空間。

延續歷史記憶,回應高齡化社會需求

透過完善的社區空間配置與居住環境設計,這項改建計畫將閒置郵局大樓轉型為高齡住宅,既回應當代社會變遷與生活需求,也延續歷史建築的記憶,讓建築持續書寫它在城市裡的新篇章。