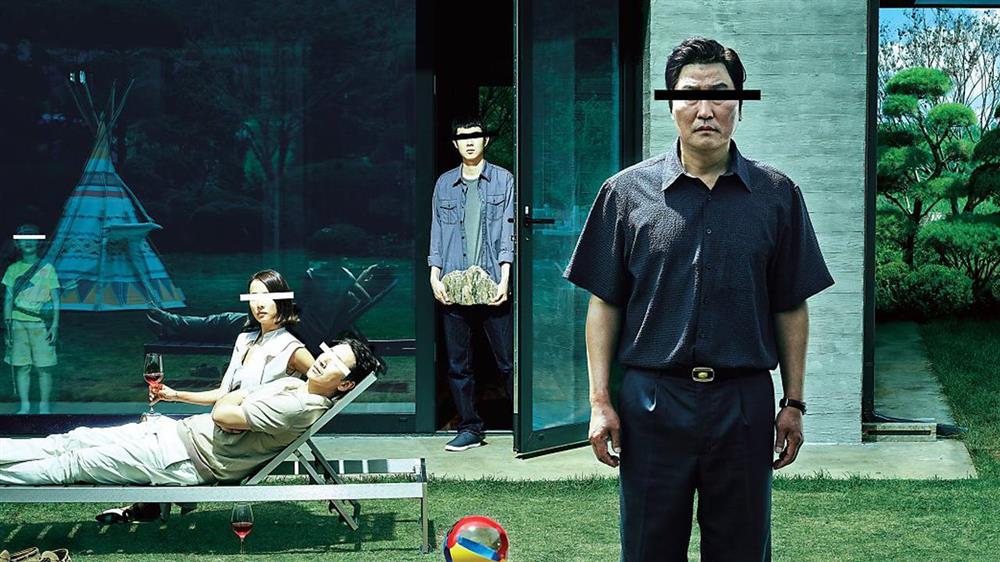

以非英語片奪下奧斯卡最佳影片殊榮,由南韓導演奉俊昊執導的《寄生上流》(Parasite) 成功為擁有92年歷史的奧斯卡寫下新創舉扉頁,畢竟按照原先外界與各大影藝獎風向來看,以一戰為題材的《1917》勝出機率顯然大上不少,然而《寄生上流》跨越文化高牆,一舉奪下最佳影片、導演、原著劇本與國際影片四項大獎,也讓觀賞本屆奧斯卡的影迷,見證這個影視金字招牌,真的開始做出改變。

當然《寄生上流》要贏得小金人,獎季幕後策略操作固然重要,畢竟早已成為公關戰的奧斯卡,該如何提高影片能見度以及引起具有投票權的會員自然是要緊事,然而若非具備好內容,仍舊是枉然。而《寄生上流》靠著社會底層與頂端的強烈對比,藉由喜劇與黑色驚悚劇觸發觀眾內心開關,也讓人見識到奉俊昊多年來運用自身與好萊塢團隊密切合作的經驗,回歸韓國影壇首作,便繳出商業與藝術片之間完美轉換的上乘之作。

本屆奧斯卡入圍名單揭曉時,另一部同樣由亞洲人出演、聲勢也好的《別告訴她》(Farewell)提前出局,孤軍奮戰的《寄生上流》則化劣勢為優勢,引領韓國與亞洲電影首度站上影壇巔峰,全球票房超過1.65億美元,美國票房更上看4000萬美元,然而成功並非一蹴可幾,早在上世紀末的90年代,韓國便急於改善電影生態,甚至揚言要讓全世界的人都看見。金基德、朴贊郁、李滄東、洪常秀等大導,作品陸續在國際三大影展上有所斬獲,而作品精緻度也越來越講究,題材也越趨多元。回溯上一部引發好萊塢影評關注的韓國片,2016年由曾進軍好萊塢影壇的朴讚譽所執導的《下女的誘惑》,當年電影入列各大影評名單,更一舉奪下英國電影學院最佳外語片(BAFTA),但因為該年錯誤公關操作,韓國官方選擇《密探》角逐奧斯卡,要不然《下》片極有可能成為首部入圍奧斯卡,甚至得獎的韓國電影。

如今迎來韓國影壇史上最燦爛的一頁,但想要達到這樣的成就,除了向世界彰顯韓國電影工業的堅強實力外,更重要的是如何運用深厚底蘊與強大基礎,為此韓國媒體人兼作家洪又妮(Euny Hong)分析如下。

跟我那個年代在首爾長大的很多韓國人一樣,我對於進電影院看韓國電影興趣缺缺。直到90年代,韓國電影仍只有寥寥幾種:低成本又流於俗套的警察電影、命中註定的愛情片、針對道德淪喪和毒癮問題而拍的說教片,即使是作者電影也顯得太藝術、不好看:對白不多,情節單調,淒涼又讓人不滿意的結局。

當時我們大多看好萊塢強檔電影、法國電影或當年的坎城影展得獎片,那時首爾的電影院寥寥可數,雖然都是大型戲院卻永遠擠得水洩不通,也因為人口數與電影院數量嚴重不成正比,買電影票通常是份艱鉅的任務。由於政府限制進口外片的數量,所以電影院業者會讓同一部片上映長達好幾個月,而且遲遲不引進新片。此外,外片授權許可協議之複雜,意謂有時得耗時一年多,外國電影才能在韓國電影院上映。

韓國於1987年成為民主國家之後,幾年內,政府放寬了外片限額,讓我超級開心。但新政策也立刻產生後遺症,對韓國相當不利。韓國政府警覺到,最可怕的惡夢成真了:西方流行文化大舉侵襲韓國。

1994年一篇刊登於韓國《中央日報》的報導指出,非韓國電影的門票收入比例,從1987年占所有電影票房總收入53%,1994年時已暴升至87%,韓國電影遭受重創,與十年前相比,電影產量銳減一半。

那時韓國正處於轉捩點。政府大可藉由禁止外片進口來挽回劣勢,但木已成舟,韓國觀眾已嚐到外國電影的甜頭,你怎麼可能要看過《魔鬼終結者2》裡半機械人警察變成液態金屬的觀眾,回頭再看韓國電影?韓國訂立了完全不一樣的策略:靠自己的力量打敗好萊塢—至少試著給予痛擊。

1994年五月,韓國科學與技術總統諮詢委員會發表報告指出,如果《侏羅紀公園》一年票房收益,就跟銷售150萬輛韓國現代牌汽車(現代汽車年銷量為三百萬輛)收入一樣可觀,韓國應該也要製作強檔電影才對!於是,韓國政府採取超光速行動,廢除審查制度,訂定各項稅收優惠以鼓勵企業投資電影。1995年,當時的總統金泳三頒布大統領令,制定了一條讓人興奮不已的「電影振興法」,該法強制規定,凡電影院違反先前頒布(但未強制執行)的配額規定,需強制接受處罰並繳交罰款。根據新法令,每家電影院每年播放韓國電影的天數至少應該有146天,否則可依法吊銷營業執照。

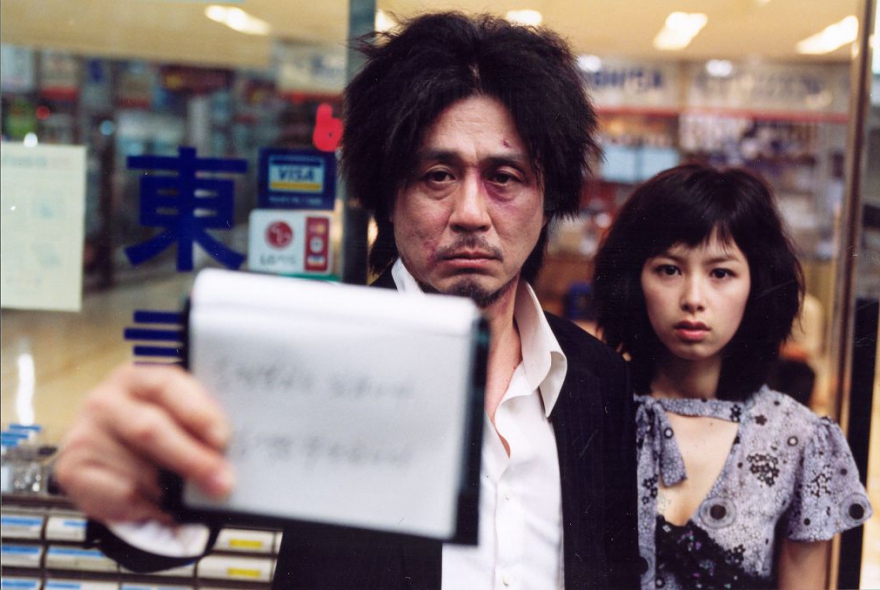

如果沒有這些嚴厲的措施,2004年榮獲坎城影展評審團大獎的電影《原罪犯》,極可能也不會出現。

無論是朴贊郁或哪位當代韓國導演與製片,韓國所有影人都對韓國電影教父非常感激,但他卻不是製片、導演、也不是演員,事實上,當我請教這位高人是否一輩子都會熱愛電影,他的回答是:「這很難說。」

事實上,這位高人——前韓國政府官員金東鎬——幾乎是憑著一己之力,從無到有打造了韓國電影工業。金東鎬於1961至1988年擔任韓國文化部長,現在則是首爾檀國大學電影教授,也是受人尊敬的知識份子,他在不知不覺中早早立下了優良典範,讓人了解韓國政府如何從頭開始建立文化產業。

在現代韓國社會裡,討論某人的出身其實已被視為不合宜的舉動,但很明顯地,金東鎬確實來自受人尊敬的上流社會,並擁有最高榮譽學術地位。他畢業於韓國頂尖學府國立首爾大學,韓國人會不知分寸地誇口這間大學為韓國版的哈佛;但若套用美國電影《彗星美人》(All About Eve)的台詞,只能說以上一切都代表,金東鎬的背景或養成教育,跟電影可謂風馬牛不相及。

直到目前這個世代,韓國人依然認為演藝圈不是品格高尚的人士會從事的職業,在韓國從事演藝事業也不像在美國有賺頭。即使是事業如日中天的藝人,面對他人奚落時,也幾乎無法坦白他們曾經為了賺到錢,真的過得相當辛苦。所以,如果有任何韓國人——例如金東鎬——這輩子其實只要能通過考取率屢創新低的公務員考試,就可以優哉游哉地渡過餘生,卻想試著建立起韓國電影工業,真的是充滿了勇氣!金東鎬在1972年展開了一個以推廣韓國文化和藝術為目標的五年計畫,並為相關藝術專案成立了韓國國家藝術基金會。在他的計畫裡,包括了將一成電影票房收入用於藝術推廣基金。他也在市郊成立片廠,當時的韓國連一座片廠也沒有。

1972年時,韓國的人均國內生產毛額只有區區323美元,比瓜地馬拉和辛巴威更貧困,在這種條件下,促成電影工業的變革似乎跟德國演員克勞斯.金斯基(Klaus Kinski)主演的德國電影《陸上行舟》(Fitzcarraldo)一模一樣―片中人物堅持在亞馬遜叢林中蓋歌劇院,而且乾脆就用繩子把建築物拖住留在原地!

金東鎬表示,1998年是韓國電影的轉捩點,因為韓國電影在此時躍上國際舞台,「從坎城影展開辦起的50年內,也就是直到1997年為止,一共只有四部韓國電影獲得坎城影展甄選,」而且都是非競賽項目,「但單單1998年,就有四部韓國電影獲邀參加坎城影展。」

是什麼因素,讓韓國電影赴法參展數量突然飆升?釜山國際影展是也。金東鎬於1996年創辦了釜山國際影展,坎城影展負責人在釜山影展看到韓國電影後,決定邀請韓國電影參加坎城影展。自1998年以來,坎城影展每年都會放映4到10部韓國電影。

事實上,1998年是韓國電影業豐收的一年,而且藝術電影和商業電影的表現都很出色。此時,韓國人開始真正對自己國家的電影感興趣。據金東鎬表示,1998年時,韓國電影在全國電影總市場占有率僅24%,其餘幾乎完全被好萊塢電影霸占,但隨著韓國本土電影深受全國觀眾喜愛,如1997年的間諜驚悚片《魚》(又譯《生死諜變》,由韓國影視雙棲女星金允珍主演,她在美國廣播公司影集《LOST檔案》中飾演片中人物孫)、2000年朴贊郁的《共同警戒區JSA》,韓國本土電影在全國電影市場占有率來到了五成。

韓國電影蔚成熱潮,就跟眾多韓國流行文化成功案例一樣,都是出自「約束」加「自由」的矛盾環境,也就是說,韓國政府再一次利用自身權力,推動韓國本土產業。韓國向來上映許多外國電影,但這些電影都必須由韓國片商發行。直到1990年代,全韓國片商僅約20家左右,即使是這樣,也不能讓片商不情不願地發行非韓國電影,因此規定電影公司每進口一部外國電影,就得製作一部韓國本土電影。我們可以很肯定地說,在這樣的保護主義下,韓國電影業因而受益;法國多年來也一直實施同樣的政策,使法國著名的電影工業得以蓬勃興盛。

在1984至1987年間,韓國電影法曾經被逐步修正,允許外國發行商在韓國自行發行電影,毋需透過韓國片商。此一時機並非巧合,因為正是1987年,韓國正式成為真正的自由民主國家,首爾則於1988年舉辦了夏季奧運會,迫使韓國政府、產業、國民,對國際商界的態度更加開放。

▼ 韓國民主化運動曾被改編成電影《1987:黎明到來的那一天》

金東鎬向我說明,在當時,不少韓國電影人擔心新策略的開放性會讓他們全軍覆沒,他們會被好萊塢強片消滅殆盡,幸好由於以下諸多原因,韓國電影人擔憂的事並未發生。首先是電影圈整體環境出現重大基本變化:部分是因為不少韓國導演和製片開始赴歐美國家拜師學藝,部分是因為這二十年來,韓國政府逐漸取消了審查制度。韓國政府不會下令禁止播放,而是以擬訂觀影年齡限制的方式來播映,類似美國的電影分級,分成適合一般觀眾的G級、建議家長指導的PG級、家長需特別注意的 PG-13 級,以及限制級R級。全新的自由環境賦予了韓國影人機會,使他們能不斷試驗、突破創意極限。

依照金東鎬的說法,韓國電影扶搖直上還有另一關鍵因素:韓國政府會直接提供資金給製片。順道一提,這並不是什麼獨特的韓國式政府干預,事實上,在美國以外的國家,若想擁有本國電影工業,且發展穩定良好,幾乎每個國家政府都有補貼,這是常見又必要的舉措。韓國政府還成立了韓國電影振興委員會(KOFIC),與英國的同性質委員會一樣,以補助金申請制度發放資金。金東鎬進一步指出,韓國政府扶植電影工業的策略有一不尋常的特點:專注於開發低預算與另類電影,與好萊塢片廠體制完全不同。韓國政府也特別興建了藝術電影院。

讓韓國電影百花齊放的第三個因素是,以文化基金作為後盾。文化基金由韓國創業投資公司負責經營,該公司獲政府贊助,資本額超過10億美金,資金來源為韓國政府與私人,專門用於促進發展韓國流行文化。文化基金成立於2005年,使韓國電影工業不必只靠片廠籌措資金。

最後一個因素則是方興未艾的多重視覺效果。2009年時,韓國媒體帝國CJ集團推出了世上首創的4D電影院,即以3D電影院為基礎,但再加入氣味與觸覺。例如,4D電影院放映美國科幻片《阿凡達》時,在潘朵拉星球的場景出現時,電影院裡會降下小雨與薄霧。我不知道有多少部電影真的需要用這種方式來呈現,但這的確讓人身臨其境,擁有超凡脫俗的體驗。

配額制度仍然存在,但已緩和許多。1967年的政府要求每家電影院一年得播放至少146天的韓國電影,相當於一年總天數五分之二。到了2006年,依據前總統盧武鉉規定,播放天數降低至73天。按照金東鎬的解釋,韓國政府會發給韓國電影振興委員會四億美元的高額支票,其中約有一半來自政府金庫,另一半則來自電影票房收入中的強制性捐款,這情況就好比要求每一家美國電影院老闆,得資助史派克.李拍攝他的下一部片一樣。

然而,金東鎬認為,如今對電影產業而言,配額制度算是以前的失誤政策:「坦白說,配額制度已經沒有意義了,現在韓國電影的國內市場占有率已達五至六成,即使政府刪除了配額,也不會傷害到韓國電影工業。」不過,直到1990年代末韓國電影茁壯成熟為止,為了保護韓國的電影創作,配額制度仍提供了重要的功能。

我問金,為什麼韓國電影都是暴力電影?他糾正我,票房第一的韓國賣座電影都不是暴力電影。他舉了三個例子佐證:第一部是2013年的喜劇片《七號房的禮物》,劇情描述患有精神病的男子,因被烏龍指控強姦而被判入獄,故事情節苦樂參半;第二部是2012年的歷史古裝喜劇《雙面君王》,由李炳憲主演,講述有位韓國君王死後,迫使他的鄉下雙胞胎替他統治國家十五年;以及2012年的《神偷大劫案》,情節神似美國劇情片《瞞天過海》,描寫一窩專業劫匪,犯案時卻狀況頻頻的故事。

|

|

其實,對大多數觀眾而言,若想看浪漫愛情喜劇和警匪片,大家一定會選擇好萊塢電影;講到神祕憂傷類型影片,則會推薦瑞典電影;若想在飽覽田園風光之際又被感動得淚流滿面,不能錯過義大利電影;想來點瘋狂又充滿藝術氣息的片,則非法國片莫屬。長久以來,在一般的影迷眼中,各國電影都有各自的類型,而韓國電影就是懸疑恐怖血腥暴力電影的大本營!

建立韓國電影工業的無名英雄,韓國政府官員金東鎬,大多在幕後默默協助電影產業,不過在以母與子為主角的《聖殤》(Pietà)榮獲2012年威尼斯影展最高榮譽金獅獎後,該片導演金基德回到家鄉正式發表謝詞時,金基德說:「這個獎超過一半的榮耀,應該歸金東鎬先生所有。」

更多全方位解析韓國文化產業崛起的秘密,都在La Vie出版書籍《歐巴當道憑什麼?》