27歲那年,人稱阿貴的楊士毅駝著流浪的背包,剛從雲貴高原抵達西藏拉薩。他一路見到長磕頭藏民,辛勤伏地往大昭寺前行,身上衣物沾滿塵灰,臉龐污垢積累數層,表情卻堅定平靜。

苦行朝聖者眼裡散發滿足光芒,讓佇立一旁的阿貴內心無所遁逃,長年的苦頓時潰堤而出,他強忍不住崩潰痛哭,「這裡的人不需要藝術,卻過得比我快樂。」

十多年後,身分從背包客轉為剪紙藝術家的楊士毅,在咖啡廳憶起這段流浪之旅時,台南正下起滂沱大雨,久久未能停歇,彷彿要助他滌淨前半生的憂傷。

流浪異鄉的震撼,拯救了迷茫的楊士毅。

爛到爆炸的童年

從台北101大樓蘋果專賣店,到台中花博的圍籬,楊士毅的大型剪紙作品,一直傳遞著幸福、快樂、和溫暖;然而,從藝術得到救贖之前,楊士毅的人生觀卻是黑暗、悲傷、對社會充滿怨懟和無奈的,「小時候,每天睡覺前我都希望隔天不要醒,因為人生根本沒有希望。楊士毅出生在雲林,因為父母都在台北打工,由祖母一手帶大,那段期間是他童年最明亮的記憶,無憂無慮地在田埂恣意奔跑、沿著灌溉水渠和水比賽誰跑得快、或是趴在水牛的背上打盹…..。

天堂般的生活在六歲之後嘎然而止,楊士毅被父母接到台北一起寄住在親戚家,債務壓力壓得大人小孩都喘不過氣,每次犯錯,親戚打完媽媽還要再打一次,得不到呵護與諒解的他只能一個人躲在棉被裡偷哭,原本活潑古意的囡仔,漸漸變得自卑又封閉。

「小時候,我就是一個什麼都爛到爆炸的人。」楊士毅說,學校成績永遠在倒數三名,大學聯考毫不意外地落榜後,母親帶他去把原名楊雅貴改成了楊士毅,「人的本能會想盡辦法走出困境,改名是辦法之一。」

在崑山科大至台藝大研究所期間,他開始將內心的黑暗化為一件件版畫、攝影、短片作品,獲得國內外超過一百多個獎項肯定,累積獎金有四百多萬,即使如此,楊士毅並未從中找到自信,「我心想是不是一百多個獎還不夠多?不然怎麼內心依舊不踏實?」

黃土高原上的剪紙藝術,啟發了楊士毅的幸福之路。

藝術,從幸福開始

有天楊士毅從書上看見「中國民間工藝美術大師」庫淑蘭的剪紙作品,大受震撼,「在經濟困難與家暴的環境中,庫淑蘭仍能透過作品給人溫暖祝福,為什麼我的作品這麼憂鬱沉重?」

2007年,楊士毅申請上雲門「流浪者計畫」,第一次出國就浪跡天涯三個月,走過陝西、雲南、西藏、尼泊爾之後,楊士毅這才明白,「流浪者計畫的重點,不是讓我去看見遠方,而是要我找到一個無所遁逃的環境,看見自己。」

貧脊的黃土高原,讓楊士毅驚覺自己的生活原來不是最苦,「為什麼當地人還能笑得開心,一點都不覺得苦?」帶著疑惑與不甘,他轉往拉薩,見到大昭寺前藏民朝拜的虔敬神情,心上的那堵高牆終於在那一刻轟然倒塌,所有對獲獎的執著、對失敗的焦慮、對掌聲的渴求、對人生的不滿和怨恨,都在西藏純淨的藍天下豁然開朗,「如果我的藝術只能永遠從痛苦中萃取,那我不要藝術,我要幸福!」

|

|

在陝西和西藏的流浪讓楊士毅體會心靈富足的真正意涵。

創作有了愛的著力點

回台灣後,楊士毅重返台南埋首創作,卻刻意不發表。他淡出藝術圈,靠著母校兼課不到兩萬元的鐘點費,用求生的本能逼出創作力,這樣一過就是七年。

2013年,楊士毅的女友、也就是現在的妻子買了新居,央求他剪紙作為入厝禮,這件作品讓獲得了所有親友的一致好評,「每個人在觀賞時臉上都帶著笑。」楊士毅知道,自己終於鬆開了緊握的拳頭,張開成祝福的雙手,「創作因此有了愛的著力點。」

「當你真心渴望某件事時,全宇宙都會聯合起來幫助你」,《牧羊少年奇幻之旅》書中的撒冷王對出發尋寶的牧羊少年這麼說。當真心渴望幸福的楊士毅,懂得把別人的幸福放進心裡,宇宙也真的聯合起來,為他補上了生命的缺角。

|

|

楊士毅在入厝禮《好心情》中找到了渴望的幸福。

因祝福而生的世界紀錄

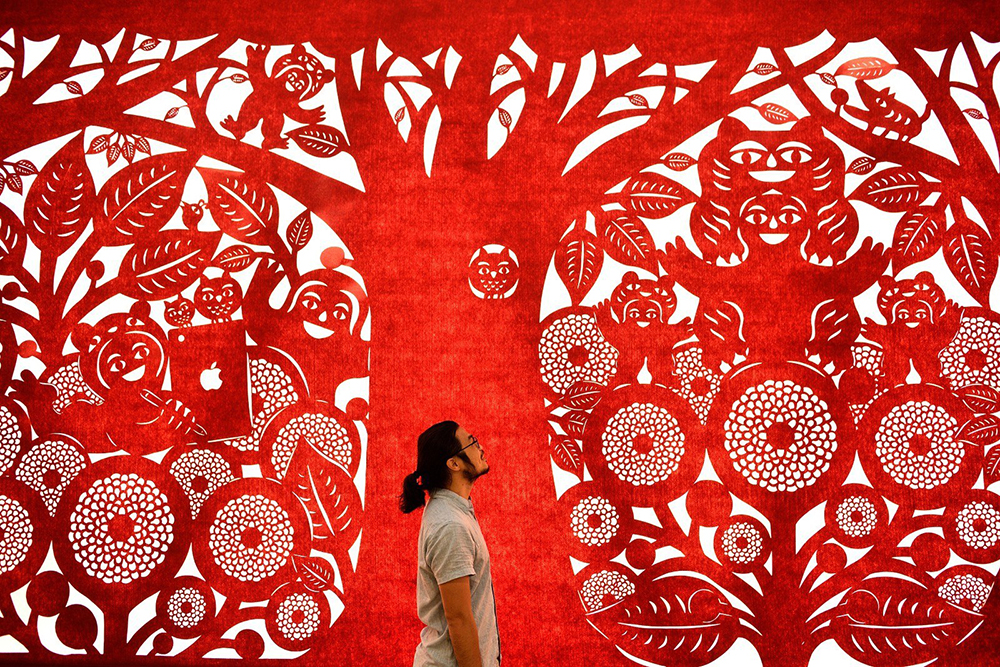

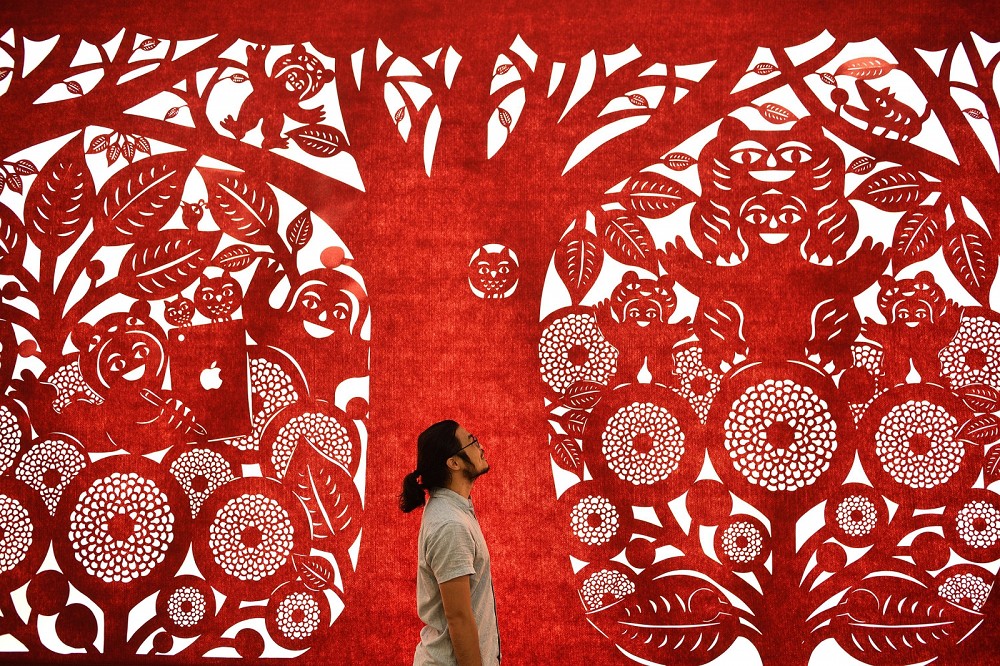

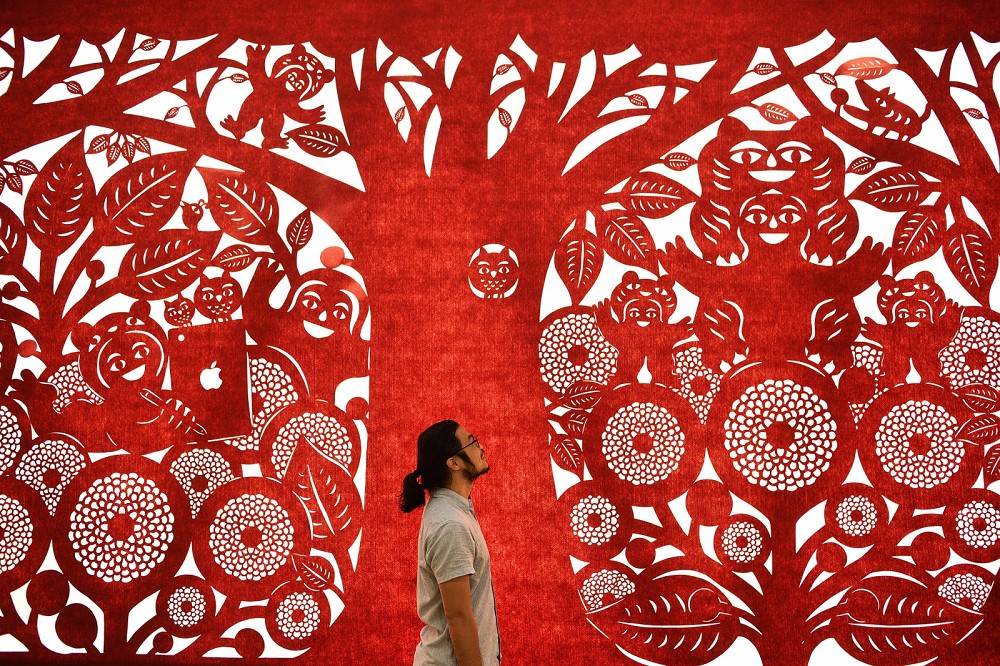

2017年,Apple執行長庫克罕見地在推特上寫下「有閒來坐」四個中文字,向全世界宣告台灣第一家Apple直營店開幕的消息,經過媒體報導,大家才知道原來「有閒來坐」不只是庫克對台灣果粉的召喚,也是環繞店面外牆長達75公尺的剪紙藝術的主題,這件創下世界最長紀錄的剪紙,就是楊士毅懷抱善意與相聚期待的創作。

「科技不是為了把人們封閉在原地,而是為了讓大家知道外面有美好的世界,值得走出去。」所以,楊士毅透過「有閒來坐」將動物、植物、人類都聚在一起分享、玩耍,因為他始終相信,人與人相聚的方式,將決定世界的樣貌。

|

|

有閒來坐~楊士毅為蘋果直營店創作的剪紙作品。

楊士毅從觀察中更發現,人們對藝術作品產生共鳴,不是因為媒材的表現,「而是作品背後的故事和力量。」今(2020)年台北燈節,楊士毅從兒時的鐵罐花燈發想出西區主燈《你的初心是最美的光》,金屬材質上滿布著大大小小兩萬個洞,夜色中,只見溫暖的黃光流瀉。楊士毅說,曾有位女觀眾參觀完後,突然蹲在路旁啜泣,細問下才知道剛失婚的她,原本混亂失衡的心情都在看到這件作品的瞬間釋懷,那一夜的光,給了她重生的力量。

為「給人幸福」而存在

每次完成作品後,楊士毅都會問工作夥伴:「你甘嘸夭壽感動?」一旦對方回應的幸福、感動指數太低,他就會毫不猶豫地打掉重練,「這間工作室是為了給人幸福而存在的。」楊士毅形容自己是個引信,最重要的功能是解壓縮人們內心的力量,他刻意去除藝術的高深邏輯,為的就是要讓觀眾可以「沒有門檻」地感受幸福,藝術家的善意另一方面也是嚴厲的提醒,「幸福都已經沒有門檻了,若還找不到就是你自己的責任。」

慘澹的童年、好賭的父親、疏離的母親、上千萬的債務…..楊士毅曾經也是個找不到幸福的人,「我能怪誰?」一直到現在,他都還在幫家裡還債。對於父親,楊士毅不是沒有情緒,但是從小疼愛他的阿嬤過世後,他驚覺到愛的付出要趁對方還活著的時候才能完成,從那時起,楊士毅就收起對父親的失望,「要恨他太容易了,但我寧願花更多力氣承認自己很愛他。」

楊士毅也怨過媽媽,怨她從沒有理解、呵護過自己,「當我承認需要愛,也愛她,事情就不一樣。」現在,楊士毅會不時地跟媽媽撒嬌、讓身為理髮師的媽媽修剪頭髮,母子之間的愛開始有了流動。

和自己和解之後,楊士毅學會了用幸福迎接幸福。

窗外的大雨在訪談尾聲漸歇,夕陽餘暉從厚雲的間隙中撒了下來,一如剪紙作品上鏤空的光影。光有多美,走過黑暗的楊士毅最知道,每當看不見希望時,他總會告訴自己:「光一直在來的路上」,找要多一點耐心,多一點時間,不要停下腳步,就能和心中的美好相遇。

文 / 詹致中

圖片提供/楊士毅

本文由臺北文創天空創意節授權,非經同意請勿擅自轉載